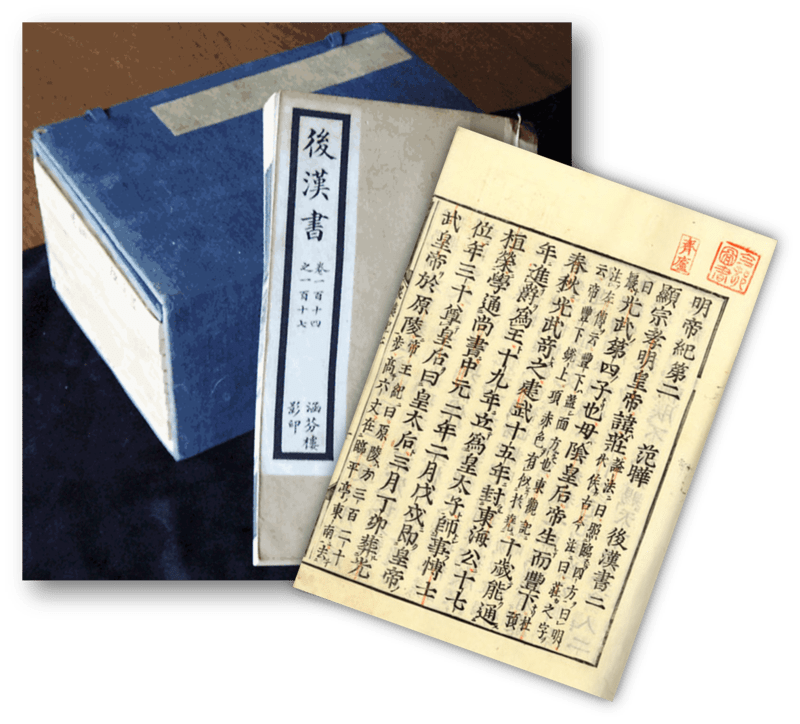

明月記の客星

天喜二年四月中旬以後、丑時、客星觜・参の度に出づ。東方に見(あら)わる。天関星に孛(はい)す。大きさ歳星の如し。

藤原定家が治承4年(1180年)~嘉禎元年(1235年)の間の出来事を記述した日記で現在は国宝に指定されている『明月記』に見える記述です。

「天喜二年」はAD1054年。

「四月中旬以後」と有りますが、現在の暦(グレゴリウス暦)で考えると、6 月初め頃と言うことになります。

「觜・参の度」とは、中国生まれの星座「觜」「参」の有る場所という意味。「大きさ歳星の如し」とは、明るさが歳星(木星)ほどだったと言うことです。かなり明るかったわけです。

明月記が書かれたのがAD1180年~ですから、AD1054年のこの星の記録が有るのはおかしな事なのですが、これは天文寮の記録などを読んで引用したもののようです。

国宝『明月記』

国宝『明月記』

◇「客星」とは

客星とは、今の天文学の言葉で「新星」のこと。新星はnova(ノバ)と呼ばれます。これはラテン語の nova stella(新しい星の意)から。

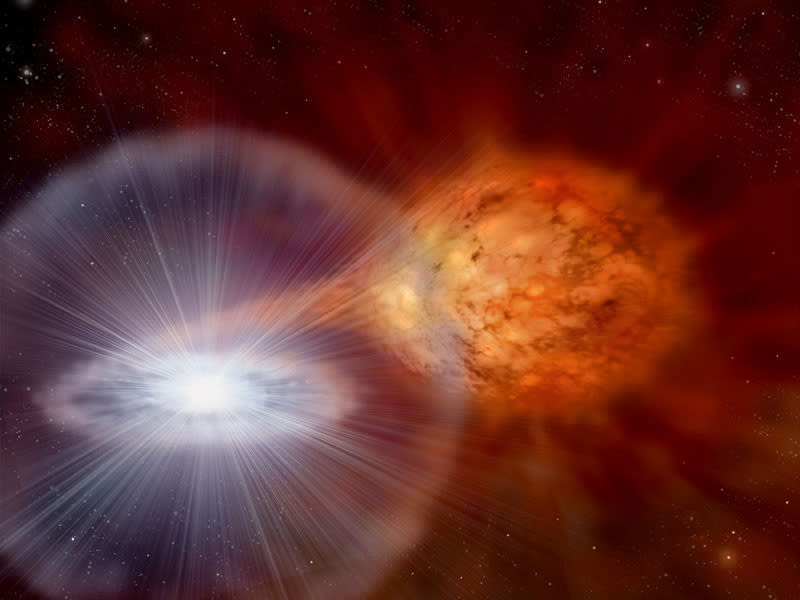

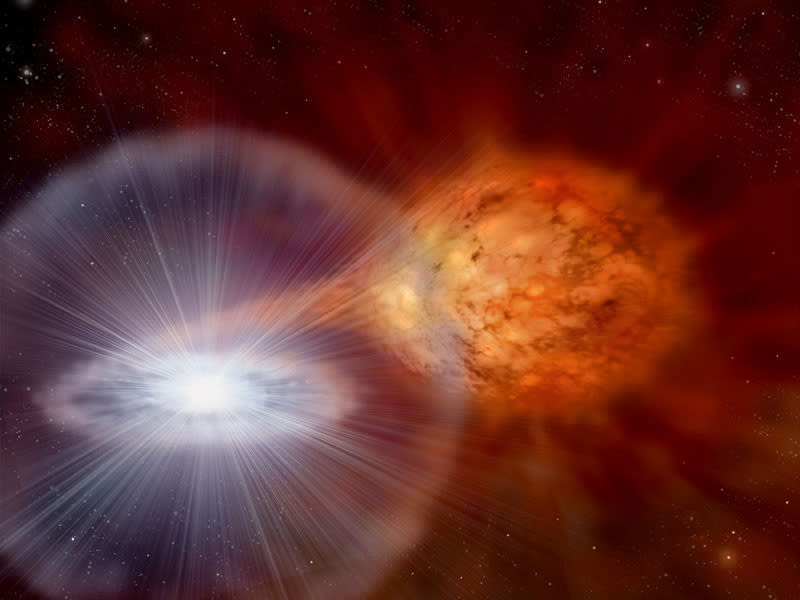

新星は新しく星が生まれたというものではなくて、それまで暗くて見えなかった星が何らかの理由で急激に明るくなって、その存在に気づかれた星です。

通常の新星は、星の明るさで言うと10等級(1万倍くらい)ほど明るくなり、その状態が数ヶ月続くもので、我々の銀河の中でも年に数個が発見されます。

ところが明月記の客星は、普通の客星(新星)と違って約 2年の期間観測されています。ちょっと特別な新星で、超新星(Supernova) と呼ばれる星でした。何が「超」かというと、一番目立つのがその明るさ。一つの星でありながら、数百億~数千億個の星で成り立つ銀河全体の明るさをも超えるほどになることです。

このAD1054年に現れた「客星」はその明るさの最盛期には昼でも見えたと中国の記録に残っているほど明るくなりました。

◇「客星」その後

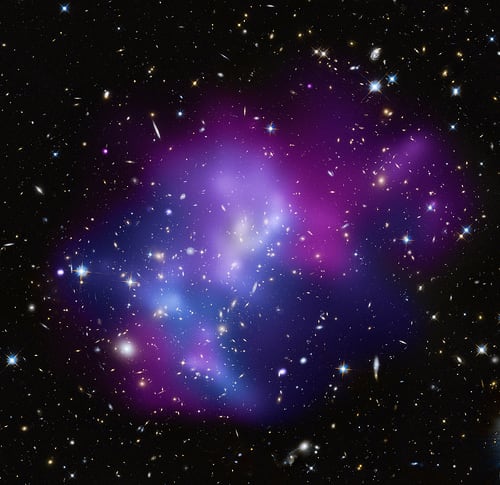

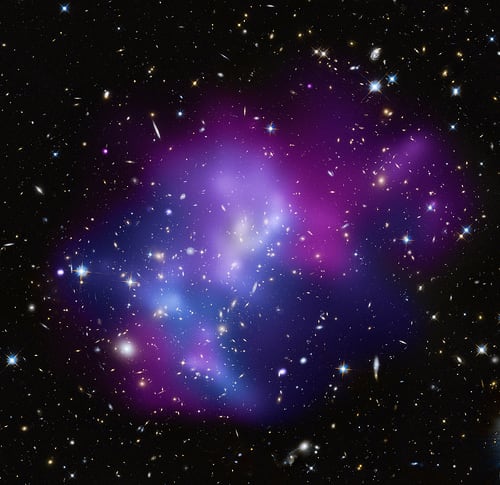

AD1056年には見えなくなってしまったこの客星ですが、この客星が有った場所に星雲が有ることがわかったのは18世紀に入ってから。

その星雲には独特のフィラメント構造が見つかり、その見かけの連想から、「かに星雲(Crab Nebula)」と呼ばれるようになりました。

後に、フランスの有名な彗星探索者であったシャルル・メシエが彗星と紛らわしい見かけの天体を記録したノートの最初にこの星雲を記載しました。このメシエのノートは現在明るい星雲や星団が「M○○星雲」のように呼ばれるようになるメシエカタログです。

メシエカタログの最初に書かれていたことでかに星雲は「M1」呼ばれ、星好きの間では知られる存在となりました。

家庭にあるような小さな望遠鏡でもよく見える天体です(おうし座にありますので、今はよく見える時期です)。

◇「客星」さらにその後

二十世紀に入るとこのかに星雲からは、強い電波やX線が放射されていることがわかるようになりました。

さらに、この電波やX線の基であると考えられる星が 1秒間に30回も明滅を繰り返す不思議な星であることもわかりました。

やがてこの明滅が、この星の自転による変化だとわかりました。なんと、1秒間に30回も回転しているのです。規則的に光の脈動を繰り返す星としてやがてこの星は「かにパルサー」(「パルサー」はパルス状の光を発する星)と呼ばれるようになりました。

現在は、このかにパルサーがブラックホールの一歩手前の状態である「中性子星」という超高密度天体であることがわかっています。どれくらい高密度かと言うと、

1立方センチでその重さが10万トン!!

角砂糖一個分ほどの大きさで重さが10万トン。とんでもない星です。

◇かに星雲の今後

かに星雲は6300光年も離れた処にあるため小さく見えますが、実際はすごく大きい。直径にして約10光年ほどの天体です。 1054年の大爆発で吹き飛ばされたガスが猛スピードで広がった結果、この大きさに。

現在もなお、秒速1500kmという速度でガスは広がり続けています。

今の季節ならかに星雲は夜は眺めやすい場所に有りますから望遠鏡をお持ちの方は、星図片手に平安時代の人々が目撃した「客星」の後の姿を探して、人間の世界の時間の流れと星の世界の時間の流れを体感して見ませんか?