■『江戸の火事と火消』山本純美(河出書房新社1993年)を読んだ。刊行から30年以上経過しているが、有難いことに、ネットで古書を買い求めることができた。

目次:「火消の道具」と「江戸の町づくりと防火対策」

「はしがき」によると、本書は『月刊消防』(東京法令出版)に昭和54年(1979年)から平成4年(1992年)まで、約13年もの長きに亘り連載された記事の半分を選んだものとのこと。書名の通り、江戸の火事と火消について、細かく項目が立てられ、各項目について記述されている。その内容は具体的で詳しい。

本書の内容紹介のために目次を載せる。

はしがき

江戸っ子と火事

幕府の火消

大名火消

江戸の華・町火消

火消の道具

江戸の町づくりと防火対策

江戸の大火

武家屋敷の火事

後を絶たない放火事件

あとがき

江戸防災年表

巻末に掲載されている「江戸防災年表」には町火消の組の数の変遷も記されている。以下にその一部を載せる(和暦年月日の月日は省略、漢数字をアラビア数字とした)。

1718年(享保 3年) 町火消結成令

1720年(享保 5年) 町火消いろは組結成(48組)

1730年(享保15年)町火消いろは組を10番組編成とする

1738年(元文 3年)町火消10番組を8番組とする(定員10642人)

以下略

年表には定火消の変遷も掲載されている。定火消は明暦の大火の翌年、1658年に組織されたと理解しているから、以下のところを見てあれ?と思った。

1650年(慶安 3年)幕府の火消役(定火消)2組結成

1657年(明暦 3年)明暦の大火

1658年(万治 1年)定火消4組(定員512人)となる

このことについて本文中に次のような記述がある(漢数字をアラビヤ数字とした)。

**幕府の火消制度は早く慶安3年(1650)6月に火消役2人をおき、各4000石以上の者をもってあて、2組の消防隊を始めている。その後明暦大火を経てからは本格的な予防策をとり、防火のため防火堤、火除地、防火建築、煮売り行商の夜間営業禁止などの施策を行っている。**(31頁)

手元にある「江戸の主要防火政策に関する研究 ―享保から慶応までの防火環境とその変遷について―」森下雄治,山崎正史(地域安全学会論文集NO.19,2013.3)に示されている定火消の推移の年表には「万治1年(1658)成立」と載っている。相違が気になるが、確認する手立てがない・・・。

それから、1658年(万治 1年)に組織された定火消4組がどこにあったのか、ということ。このことについて、本書では**定火消の役屋敷は飯田町、左内坂、お茶の水、麹町におき、火消屋敷と呼ばれた。**(32頁)とある。上掲の論文では飯田町、麹町、御茶水、伝通院と示されている。左内坂(市谷左内坂)と伝通院、相違している。

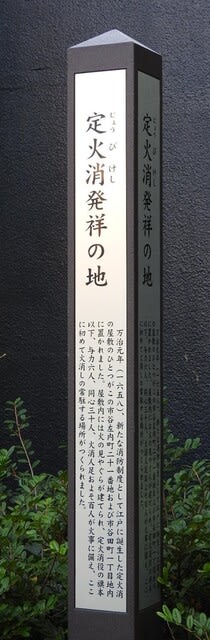

市ヶ谷には(JR市ヶ谷駅の近く、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス東横の坂道)下掲の標柱が立っている。

撮影日:2016.03.26

1658年(万治 1年)に組織された定火消4組の所在地について、拙書『あ、火の見櫓! 火の見櫓観察記』(2019年)で、私は次のように書きました(29,30頁)。

『江戸の火事と火消』に戻そう。

肝心の火の見櫓については「火の見櫓」と「火の見櫓再建」という節で6頁に亘って記述があり、火の見櫓の仕様も記されている。

火の見櫓に沼っている者として、本書が入手できたことが嬉しい。