29日朝、盛岡到着。

妹にピックアップしてもらい、彼女宅にて暫ししゃべくり007。

その後お寿司ランチです。

重兵衛さん

暖簾出す前に写真撮っちゃいました

私がさんざん鮨バカやってるので、

「帰ってきたとき鮨行ってみる?」的な流れになりました。

妹もすし屋のカウンターでちゃんと寿司を食べるのデビューってことで。

盛岡で一番人気の「すし処かね田」さんは夜しかやってないので、

ランチやってるところということで、

そのかね田さんの師匠だか兄弟子だかに当たる重兵衛さんに白羽の矢。

出前を作るので忙しそうでしたが、

二人でカウンターに陣取り、

刺し盛りからはじめて握りを適当に・・・パターンでお願いしました。

私は岩手の地酒、わしの尾の純米吟醸で、

妹はお茶でスタート!

つき出し

刺し盛り

ヒラメ縁側、真ゾイ、ホタテ、スミイカ

どれも質がよい。

そもそも刺身とか鮨とかが

口が生臭くなるから苦手といっていた妹も

「おいしい」を連発。

後は握ってもらいました。

中トロ

結構旨み濃厚でビックリしました。

ヒラメとホッキ

〆さば炙り

直前炙りではなく、もう炙った状態でネタケースに入ってました。

〆方かなり甘い。

ヅケ

コレも結構濃厚でウマイ。

ウニとイクラ

ウニを口に入れた瞬間

「こ、これは、これは・・・・」

と、私の顔を見て答えを求める妹(爆)

「うん、ミョウバンが異常に強いんだね、これ」

と冷静に答える私。

「ミョウバン???」

「うん、保存料みたいなもんだね」

「あーなるほどー」と納得の妹。

ほんとにミョウバンの味しかしなかった、ロシア産バフンウニ

イクラは味付け濃かったけど

プシュッとつぶれる感は優秀。

赤貝

ブラインドで食べたら貝とは分かるけど赤貝と分かるか微妙な味。

あら汁

こはだ

〆方甘く、生臭くはないけどコハダのよさも出ていない。

だいたいカッコが悪い。

穴子

皮が厚くて生臭みあり。

かんぴょう巻き

玉子

出汁と醤油が効いてる・・・・

で、終了。

マグロだけずいぶん旨いような気がしたので

何日熟成してるのか聞いたら捕れて4日だと。

いや~コレは1週間ぐらいの濃厚さ・・・と思って、

「どこのですか」と聞いたら

「奄美の・・・・養殖もんだからね」と。

どおりで納得の味の濃さ、身の柔らかさです。

養殖マグロ、勉強になりました

私の言動が日本酒に詳しそうに見えたのか、

はたまた

この田舎町で昼から純米吟醸飲む女はいないからなのか、

「日本酒好きなの?」と大将。

「はい、今年利き酒師っていう資格を取って。

そもそもはワインから入ってるんですけどね・・・」

なーんて返したら、

コチラの大将お酒が好きと見えて、

ワインの話やら日本酒の話やらでやや盛り上がり、

昨日お医者さんのお客さんが持ってきてくれたという

「田酒」をサービスしてくださいました~。

やった~

わしの尾も美味しかったけど、

田酒、さすがにうまかったぁ。

って、話はそれましたが、

お寿司はあんまりよくなかったなあ。

ネタがよくない、全般に。

あと、シャリとか握りの形にポリシーが感じられない。

まあそれでも、

今まではすしを食べると口の中が生臭くなって、

たくさん食べられないといっていた妹が、

結構食べられたし、すしあとの口内環境も良好だったということで、

それはよかった・・・

一方で、

他の大半の盛岡のすし屋はどんだけレベル低いねん・・・・と、

背筋が寒くなってしまった次第です

妹にピックアップしてもらい、彼女宅にて暫ししゃべくり007。

その後お寿司ランチです。

重兵衛さん

暖簾出す前に写真撮っちゃいました

私がさんざん鮨バカやってるので、

「帰ってきたとき鮨行ってみる?」的な流れになりました。

妹もすし屋のカウンターでちゃんと寿司を食べるのデビューってことで。

盛岡で一番人気の「すし処かね田」さんは夜しかやってないので、

ランチやってるところということで、

そのかね田さんの師匠だか兄弟子だかに当たる重兵衛さんに白羽の矢。

出前を作るので忙しそうでしたが、

二人でカウンターに陣取り、

刺し盛りからはじめて握りを適当に・・・パターンでお願いしました。

私は岩手の地酒、わしの尾の純米吟醸で、

妹はお茶でスタート!

つき出し

刺し盛り

ヒラメ縁側、真ゾイ、ホタテ、スミイカ

どれも質がよい。

そもそも刺身とか鮨とかが

口が生臭くなるから苦手といっていた妹も

「おいしい」を連発。

後は握ってもらいました。

中トロ

結構旨み濃厚でビックリしました。

ヒラメとホッキ

〆さば炙り

直前炙りではなく、もう炙った状態でネタケースに入ってました。

〆方かなり甘い。

ヅケ

コレも結構濃厚でウマイ。

ウニとイクラ

ウニを口に入れた瞬間

「こ、これは、これは・・・・」

と、私の顔を見て答えを求める妹(爆)

「うん、ミョウバンが異常に強いんだね、これ」

と冷静に答える私。

「ミョウバン???」

「うん、保存料みたいなもんだね」

「あーなるほどー」と納得の妹。

ほんとにミョウバンの味しかしなかった、ロシア産バフンウニ

イクラは味付け濃かったけど

プシュッとつぶれる感は優秀。

赤貝

ブラインドで食べたら貝とは分かるけど赤貝と分かるか微妙な味。

あら汁

こはだ

〆方甘く、生臭くはないけどコハダのよさも出ていない。

だいたいカッコが悪い。

穴子

皮が厚くて生臭みあり。

かんぴょう巻き

玉子

出汁と醤油が効いてる・・・・

で、終了。

マグロだけずいぶん旨いような気がしたので

何日熟成してるのか聞いたら捕れて4日だと。

いや~コレは1週間ぐらいの濃厚さ・・・と思って、

「どこのですか」と聞いたら

「奄美の・・・・養殖もんだからね」と。

どおりで納得の味の濃さ、身の柔らかさです。

養殖マグロ、勉強になりました

私の言動が日本酒に詳しそうに見えたのか、

はたまた

この田舎町で昼から純米吟醸飲む女はいないからなのか、

「日本酒好きなの?」と大将。

「はい、今年利き酒師っていう資格を取って。

そもそもはワインから入ってるんですけどね・・・」

なーんて返したら、

コチラの大将お酒が好きと見えて、

ワインの話やら日本酒の話やらでやや盛り上がり、

昨日お医者さんのお客さんが持ってきてくれたという

「田酒」をサービスしてくださいました~。

やった~

わしの尾も美味しかったけど、

田酒、さすがにうまかったぁ。

って、話はそれましたが、

お寿司はあんまりよくなかったなあ。

ネタがよくない、全般に。

あと、シャリとか握りの形にポリシーが感じられない。

まあそれでも、

今まではすしを食べると口の中が生臭くなって、

たくさん食べられないといっていた妹が、

結構食べられたし、すしあとの口内環境も良好だったということで、

それはよかった・・・

一方で、

他の大半の盛岡のすし屋はどんだけレベル低いねん・・・・と、

背筋が寒くなってしまった次第です

自画像 1887

自画像 1887

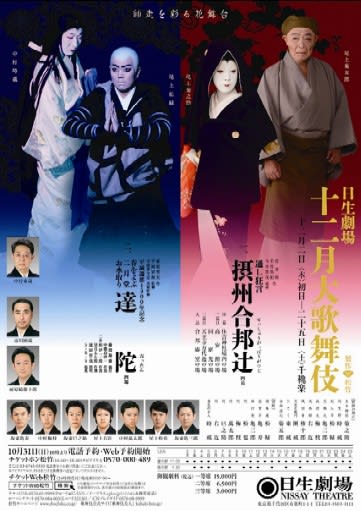

継子に恋心を抱く若い継母の思いと

継子に恋心を抱く若い継母の思いと ここでちょっと歌舞伎についてお勉強

ここでちょっと歌舞伎についてお勉強