あぁ、儂、オッペンハイマーの事なんてこれっぽっちも知らなかった。

なんか、いつもおんなじような事を言ってる。でもホンマになんも知らん、圧倒的に無知なんだなぁと毎度毎度思い知らされるのだ。

なんとも情けなくはなるけれど、無知である事に気づかせてもらえてありがたいとも思う。

さて、

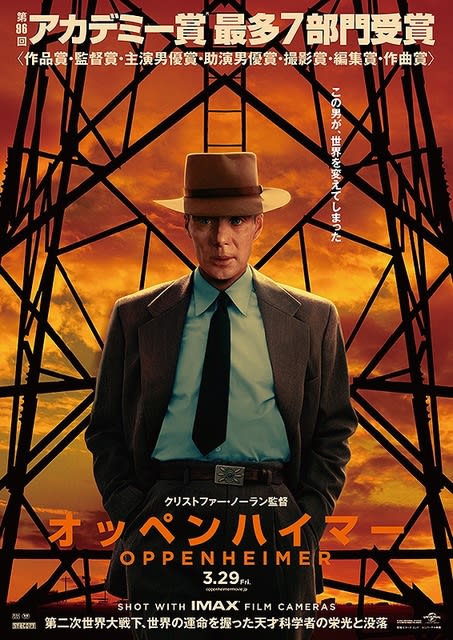

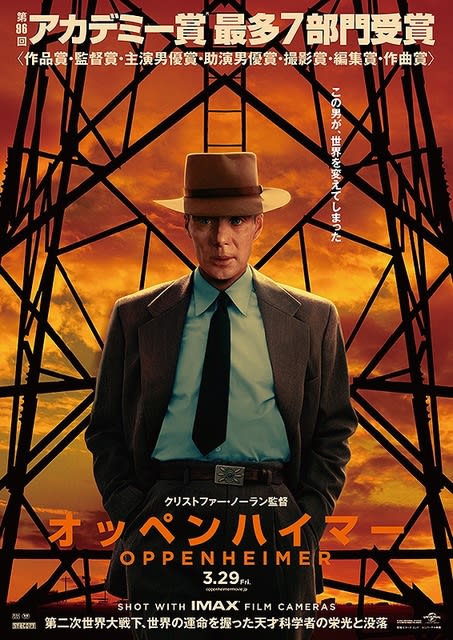

「原爆の父」

である。

じゃぁ、母は誰?とか、バカな事は言わないでおこう(と正月に誓った気がする。。。気のせいかもしれない:-p)。

原爆の是非の議論は、まぁ日本でしても意味がないかな(アメリカの皆さんがされている事には意味があるし、日本人だってその点について無関心でいるべきではないと思うけどね)。

この映画もまた、そもそも主人公は原子爆弾ではなくその開発を主導したオッペンハイマーなのだから、(映画で描かれている)彼の話をする事にしよう。

主人公だから好意的にあつかっているのかとは思うけれど、科学者としての立場や開発後の核兵器をめぐる態度や水爆についての意見なんかについてみれば、原爆なんか作りやがってコノヤロー!とは言えなくなってしまう。

あ、っていうか、この映画は単純にオッペンハイマー個人の偉人伝映画、というよりもオッペンハイマー事件(っていうのかな?)を主軸にマンハッタン計画に関わった彼の半生を辿るみたいな感じになっていて、政治的な映画として観てもいいくらいだと思うのですな。うん。

で話を戻すと、

それ故に軍人との関係とか、共産党がどうとか、科学者たちをたばねてマンハッタン計画を進める手腕とか、原爆ができてしまえばあとは軍や国のコントロールになる(意見を聞き入れてもらえない)虚しさとか、そういうのが描かれるわけだ。

彼をマンハッタン計画に駆り立てた(軍に協力し原爆開発を進めた)ものが何なのかは結局儂にはわからないけれど、それが例えば科学者としての純粋な探究心だったにしても国への忠信だったにしても理解できないわけではない。

製作者の意図としてはどうだろう。

原爆投下後の皆の前での挨拶のシーン。これでもかと不自然に背景を揺らし、みんなの顔を歪め、足音のラッシュ、幻覚まで入れる演出。

自分たちの成果が身を結び、歓喜する人々とは対照的にオッペンハイマーの苦悩がそこで前面に出される。

実際にあの時に彼がどんなことを思ったのかはわからないけれど、その後の彼の言動につながるものがそこにあるのだろう。

また、話に現実味を持たせているのは、単に殺人兵器を作り出した事への悔恨の前に、作品(兵器)が完成した途端に、国(軍)に取り上げられてしまう件だと思う。

まぁ、当たり前だよね。兵器なんだから。戦争しているんだから。覇権争いのために必要なものであり、国だって切羽詰まっているのだから。

国家というのは個人の意思や都合に関係なく、本当のその人の気持ちを踏み躙ってまでも都合のいい現実を作り上げて利用する。

原爆を作ったオッペンハイマーは英雄、というストーリーだ。トルーマンが言うように、泣き虫では都合が悪いのだ。

クリントイーストウッドの「父親たちの星条旗」でもそうだった。国に都合よく担ぎ上げられ、個人の正義や想いなど一顧だにされることはない。どんなに功績のある科学者であろうと関係ない。科学者としての矜持などむしろ邪魔なくらいなのだろう。

戦争の最中。

そういえば、日本でだって原爆開発をしようとしていた。

戦争に向かう過程の中でも、学術界は国に翻弄され、純粋な学問は虐げられ、国にとっての利用価値のあるものが優遇されたわけでしょう。

儂らがあらためて考えなくてはいけないのはそこでしょう?

戦後、アカデミズムは戦争への協力を強く反省し、現在があるはずだ。

日本学術会議の任命問題は、政府が任命を拒否する事だってあってもいいんじゃないの?みたいなのほほんとした無知な理解で看過していいような軽い問題ではないのだと思う。

防衛省が、有用な研究開発に資金を出す、というような話もあった。

無関心でほったらかしていいような話ではない。

オッペンハイマーの虚しさをまた繰り返させたいとは思わない。

にしても政治家ってヤツはホンマに。。。

なんか、いつもおんなじような事を言ってる。でもホンマになんも知らん、圧倒的に無知なんだなぁと毎度毎度思い知らされるのだ。

なんとも情けなくはなるけれど、無知である事に気づかせてもらえてありがたいとも思う。

さて、

「原爆の父」

である。

じゃぁ、母は誰?とか、バカな事は言わないでおこう(と正月に誓った気がする。。。気のせいかもしれない:-p)。

原爆の是非の議論は、まぁ日本でしても意味がないかな(アメリカの皆さんがされている事には意味があるし、日本人だってその点について無関心でいるべきではないと思うけどね)。

この映画もまた、そもそも主人公は原子爆弾ではなくその開発を主導したオッペンハイマーなのだから、(映画で描かれている)彼の話をする事にしよう。

主人公だから好意的にあつかっているのかとは思うけれど、科学者としての立場や開発後の核兵器をめぐる態度や水爆についての意見なんかについてみれば、原爆なんか作りやがってコノヤロー!とは言えなくなってしまう。

あ、っていうか、この映画は単純にオッペンハイマー個人の偉人伝映画、というよりもオッペンハイマー事件(っていうのかな?)を主軸にマンハッタン計画に関わった彼の半生を辿るみたいな感じになっていて、政治的な映画として観てもいいくらいだと思うのですな。うん。

で話を戻すと、

それ故に軍人との関係とか、共産党がどうとか、科学者たちをたばねてマンハッタン計画を進める手腕とか、原爆ができてしまえばあとは軍や国のコントロールになる(意見を聞き入れてもらえない)虚しさとか、そういうのが描かれるわけだ。

彼をマンハッタン計画に駆り立てた(軍に協力し原爆開発を進めた)ものが何なのかは結局儂にはわからないけれど、それが例えば科学者としての純粋な探究心だったにしても国への忠信だったにしても理解できないわけではない。

製作者の意図としてはどうだろう。

原爆投下後の皆の前での挨拶のシーン。これでもかと不自然に背景を揺らし、みんなの顔を歪め、足音のラッシュ、幻覚まで入れる演出。

自分たちの成果が身を結び、歓喜する人々とは対照的にオッペンハイマーの苦悩がそこで前面に出される。

実際にあの時に彼がどんなことを思ったのかはわからないけれど、その後の彼の言動につながるものがそこにあるのだろう。

また、話に現実味を持たせているのは、単に殺人兵器を作り出した事への悔恨の前に、作品(兵器)が完成した途端に、国(軍)に取り上げられてしまう件だと思う。

まぁ、当たり前だよね。兵器なんだから。戦争しているんだから。覇権争いのために必要なものであり、国だって切羽詰まっているのだから。

国家というのは個人の意思や都合に関係なく、本当のその人の気持ちを踏み躙ってまでも都合のいい現実を作り上げて利用する。

原爆を作ったオッペンハイマーは英雄、というストーリーだ。トルーマンが言うように、泣き虫では都合が悪いのだ。

クリントイーストウッドの「父親たちの星条旗」でもそうだった。国に都合よく担ぎ上げられ、個人の正義や想いなど一顧だにされることはない。どんなに功績のある科学者であろうと関係ない。科学者としての矜持などむしろ邪魔なくらいなのだろう。

戦争の最中。

そういえば、日本でだって原爆開発をしようとしていた。

戦争に向かう過程の中でも、学術界は国に翻弄され、純粋な学問は虐げられ、国にとっての利用価値のあるものが優遇されたわけでしょう。

儂らがあらためて考えなくてはいけないのはそこでしょう?

戦後、アカデミズムは戦争への協力を強く反省し、現在があるはずだ。

日本学術会議の任命問題は、政府が任命を拒否する事だってあってもいいんじゃないの?みたいなのほほんとした無知な理解で看過していいような軽い問題ではないのだと思う。

防衛省が、有用な研究開発に資金を出す、というような話もあった。

無関心でほったらかしていいような話ではない。

オッペンハイマーの虚しさをまた繰り返させたいとは思わない。

にしても政治家ってヤツはホンマに。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます