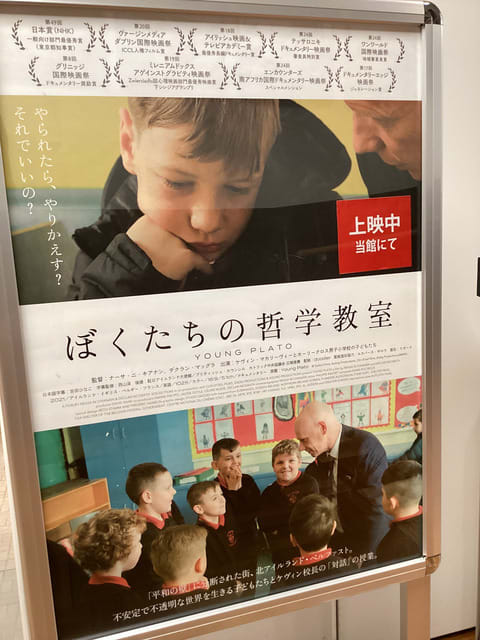

小学校で哲学?

という驚きはもうない。

フランスの幼稚園での哲学の授業のドキュメンタリー映画が公開されたのは何年前だったろう?

確か福島のどこぞの小学校で哲学的対話実践をしているドキュメンタリーを観た記憶もある。

大阪の大空小学校の全校道徳の取り組みもあった。

(教科としてではなく、自ら考える事を目的にする意味で、儂の中では「哲学」も「道徳」も「倫理」も同義で使う事にお許しを)

もちろん、だからと言って日本で(いや、世界でも?)小学生に哲学、が既に一般的かと言えば決してそういうわけではないので、そこらへんはこれから先に考えなくちゃいけないところだなと思う。

っつーか、道徳のあり方の方向性としてあらまほしいのは儂的には、こうするべきこうあるべきという答えがある(と思われている)教科書的道徳ではなく、多様な考えや価値観がある事を認めて授業としてはオープンエンドで良いから自分自身の思索を深める事を目的とした教育活動になれば良いと思っているので、そういう意味では哲学(的対話)に近い考え方だと思っている。

ただし、この映画の中での哲学的対話が儂の期待する理想的なものかといえば、映画を見た限りで言うと微妙だったかな。

簡単に言うと、ケビン校長の目線は子どもたちのところに降りてきて、ちゃんと対話を大事にはしているのだけれど、やっぱり結論があって誘導する感じになっているところが多い気がしたのだな。それは、この映画が哲学の授業の時間だけでなく、学校生活全般にわたって先生と子どもたちを追いかけるドキュメンタリーで、授業の時間以外でのシーンは例えば子どもたち同士の喧嘩のような、今目の前にあるトラブルに対処するものだから、どうしてもそうなっちゃうのはわからないではないところなのだ。

でも、、、と言いたい感じはある。

教育活動全体を通して実践されるべき(と言うのは道徳の話ですね)というのを現実的に実践する困難さ。哲学的対話の難しさではあると思っている。

後述したいのだけれど、やっぱりそれは加えてこの学校がある北アイルランドの置かれている過酷な状況の事も大きいと思う。

誤解のないようにさらに重ねて言うと、そう言いながらも、だからダメ、と言いたいわけじゃないのよ。儂は。

答えはそこにあるものではなく、見つからない答えを模索し続けることこそが答えなのだから。

舞台は北アイルランド、ベルファスト。

北アイルランド紛争、勿論そういった紛争があることは知っているけれど、やはり詳しくは知らない。

この映画でも自分の浅学を突きつけられる。

街を(多分ドローンで)空撮した映像が出るのだけれど、びっくりするぐらい家々が整然と並んでいるの。

そして、驚くのは街の中にある長い壁。ベルリンの壁は崩壊したけれど、ここにはまだ壁がある。そして度々挿入されるのは十数年前のホーリークロス女子小学校での脅迫事件の様子?街の壁画には対立を煽るようなきな臭いメッセージ。リアルな現実。

儂は常々思うのだ。

学校は子どもたちにとって一番安全で安心できる場所であって欲しい、と。

日本でもそう思う。

映画HPのイントロダクションによれば、ホーリークロス男子小学校がある地域は、特に荒んだ地域らしい。ならば、ケビン校長の想いも同じなのであろう。

子どもたちは学校で(映画の中で)子どもらしい屈託のなさを見せる。

が、学校を出れば家庭と繋がり、その家庭は社会と繋がっており、社会の情勢不安は多くの家庭の情勢不安にも繋がる。そして、その子にも歪みは伝わってしまう。ケビン先生が哲学的対話でその子の気持ちを取り持っても、簡単に反故にされる虚しさに教師は立ち向かい続けなくてはいけないのだ。

「殴られたら殴り返せ」

学校の中でいくらそれで良いのか?という問い掛けをし思索したところで、家に帰れば再びそこで押し付けられる教義は「殴られたら殴り返せ」なのだ。

当たり前だけど(でもなかなか日本では意識されにくい事だけど)教育は学校の中だけでは完結しない。

それを考えれば、哲学的対話は本当は大人たちにこそ必要なのではないか、と儂は思っている。ケビン先生が保護者に向けて話をするシーンもあったな。ちょっと話は飛躍してしまうけれど、小学校のような教育機関というのは地域全体のコミュニティーセンター、カルチャーセンターである事が求められる事もあるのじゃないだろうか。勿論、その時にはその担い手を教師だけに求めるわけにはいかないと思うのだけれど。

大空小学校の全校道徳がいいと思うのは、そこに大人が参加して同じテーマについて子どもと同じように対話するところだ。

もっと言ってしまえば、大人にこそ哲学対話が必要だったりするのだ。

もう一つショックだったのがネットでのトラブル。

あれは、コロナでの閉校明けだったのかな。ネットで嫌な思いをした人と聞いて、イジメや性的嫌がらせが出てきたところ。

そうだよねー、今の子供たちはそういう危険性に晒されている。加害者の多くは大人だ。

実は荒んでいるのは大人なのだ。

負の連鎖、再生産に抗う教師をリスペクトする。

そこに哲学的対話が大きな役割を持つ事を儂は期待してしまうな。