ツラい。

この話を単純なSF冒険アクションアニメとして楽しめないのは、儂が大人だからかはたまた時代のせいか?

っていうか、今頃?

まだ公開してたん?

っつーような時期ではありますが、まだ公開しているのですよ。ぬふふふ。

今回はね、貸切じゃないよ。他にもお客さんいたよ。儂以外はみんな親子連れだよ。(まぁ、そりゃぁそうだろ)

さて、そんなわけで映画。

今回も旧作のリメイク。

なんかね、儂多分旧作見ていない。でもお話を知っているのはコミックスで読んでいたのかな?ということで、旧作との比較は致しません。

とりあえず、ざっくりと全体を通して。

何がツラかったのか?

やっぱりこの「戦争」に否応なく反応してしまうのだ。

ここで描かれるのは、紛れもなく戦争なのだ。「こども向けの映画やんか」とか「つくりもんの話やん」とか、関係ない。いや、それは大人である儂への慰めにはなっているのかもしれないけれど、じゃぁよりセンシティブに話を受け止める可能性が高い子どもたちには通用しないじゃないか。儂が気にするのはそういうところだ。

具体的に。

のび太たちは正面から戦いに挑んでしまう。ジャイアンはもちろん、映画では正義感や友情という価値観をどうしても強調してしまうのび太だって、(やはりこれも映画ではそうなりがちな)しずかちゃんだって当然勇ましい。

装飾を一切排除して単純化すると。

力で平和を踏み躙る独裁者に、結局力で対抗してこれを打ち破る。という構図である。

(理不尽な)力に対しては(正義の)力で対抗しなくちゃいけないんだ。というメッセージは、間違っているとは言わないが、やはり儂はなんのためらいもなくこどもたちの前に出すことにはとまどう。

力に対して力で対抗すれば犠牲は増える。

随所にはそれをおさえた表現もあり配慮は感じる。たとえばパピは無関係の人を巻き込む事の罪深さを十分わかって行動するし、犠牲を抑えるために自分が責任を負う事を考える。たとえば反乱軍ピシアの戦闘機や戦車はほとんど無人だし。戦闘地域には人がいないから安心して戦って、みたいな台詞もあった。

でも、あきらかに自由同盟の中に犠牲は出ているし、ピシアの巨大戦艦の被害の規模を見ればそこにも犠牲は出ているであろう。

生々しい戦争のニュースが身近になってしまった儂らは勇ましさという道徳が悲劇を拡大してしまうジレンマを思わずにはいられない。

そして、何よりも感じるのはのび太たちの無謀さだ。

いや、ドラえもん映画ではのび太たちはいつだって無謀だし、絶体絶命になる設定はお決まりのパターンなのだが、それでもドラえもんがいるとか、どこかでリアル日常に繋がっているというような安心感があった気がする。

今回それを感じられなかったのは何故だろう?

スモールライトが持ってかれた事で大きくなれるというアドバンテージが封印されたことか?ドラコルルがあまりに優秀すぎて無力感を感じたからか?多勢に無勢すぎるからか?

なんにしろ、客観的に考えて全く勝ち目がない戦いに、それでも正義感や友情を持ってして命を捨てにいくのび太たちの衝動はあまりに無謀で平和主義のオヂサンはひたすら見ていて辛くなるのだ。

スネ夫である。

スネ夫はいつも流され、長いものに巻かれて、安全地帯から弱いものいじめをして、端的に言ってイヤなやつ(身も蓋もねーな)で、平均的な儂ら日本人そのものなわけだけど(意見には個人差があります)、そのスネ夫が結構ギリギリまでヘタレでいてくれるところはちょっと安心できる。

まぁ、スネ夫が戦いには腰が引けていてジャイアンに半ば脅され、のび太に遅れを取り、えーっしずかちゃんまで!?でようやく覚悟するってのもいつものパターンなんだけど、今回はそのスネ夫がいつも通り流されて覚悟を決めたように見えながら、気落ちしたままだったり土壇場で引きこもったりというのが印象的だったところにリアルを見出して欲しいと思うんだな。

結局のび太たちが勝ったのも偶然に偶然が重なったからだ。

スモールライトの効力が切れるタイミング(っつーか、あれって時間で効力が切れる設定だったの!?)とか、地球の強化プラスティックに対してピリカ星の科学力は無力だったとか、そういう偶然要素がなければ、絶対に勝てなかった(いや、それだっていつものパターンだけど。。。)わけで、無謀という誹りを免れる事はできないじゃろ?じゃろってなんじゃろ?

ロシアのウクライナ侵攻がなかったら、ひょっとするとそんな事関係なしに楽しめたのかもしれない。それが良いかどうかという評価を別にして、現在の儂の正直な感覚として認めざるを得ない。

最後にもう1つだけ。

ロコロコを黙らせるために骨を投げるってのは、安直すぎません?ネタとして。

まぁ、ロコロコの存在は癒しでもあるんだけど。

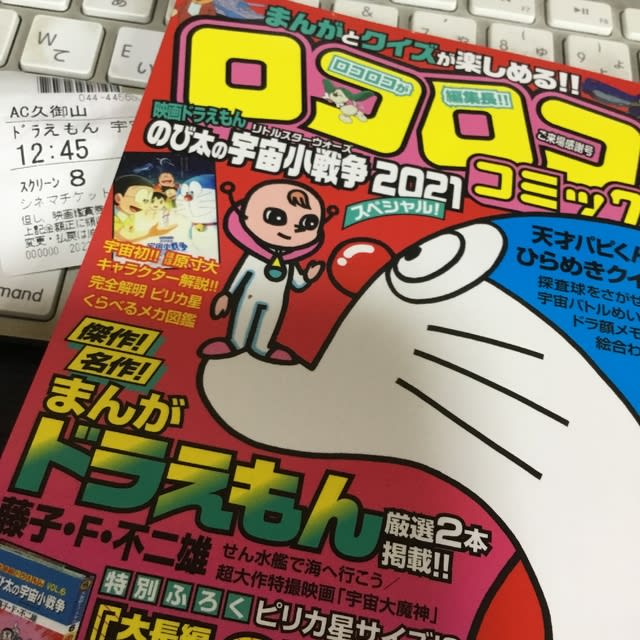

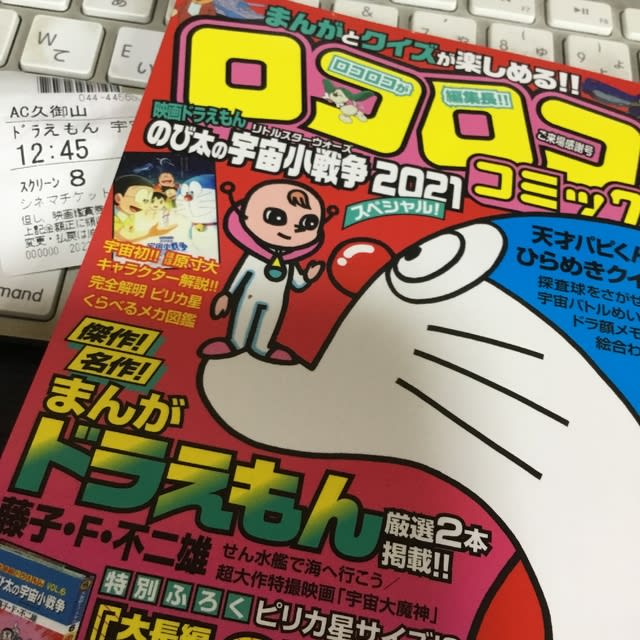

今回も前回同様小冊子の全員プレゼント。

「ロコロココミック」

なんかニヤついちゃう。

ちょっとシャク。

この話を単純なSF冒険アクションアニメとして楽しめないのは、儂が大人だからかはたまた時代のせいか?

っていうか、今頃?

まだ公開してたん?

っつーような時期ではありますが、まだ公開しているのですよ。ぬふふふ。

今回はね、貸切じゃないよ。他にもお客さんいたよ。儂以外はみんな親子連れだよ。(まぁ、そりゃぁそうだろ)

さて、そんなわけで映画。

今回も旧作のリメイク。

なんかね、儂多分旧作見ていない。でもお話を知っているのはコミックスで読んでいたのかな?ということで、旧作との比較は致しません。

とりあえず、ざっくりと全体を通して。

何がツラかったのか?

やっぱりこの「戦争」に否応なく反応してしまうのだ。

ここで描かれるのは、紛れもなく戦争なのだ。「こども向けの映画やんか」とか「つくりもんの話やん」とか、関係ない。いや、それは大人である儂への慰めにはなっているのかもしれないけれど、じゃぁよりセンシティブに話を受け止める可能性が高い子どもたちには通用しないじゃないか。儂が気にするのはそういうところだ。

具体的に。

のび太たちは正面から戦いに挑んでしまう。ジャイアンはもちろん、映画では正義感や友情という価値観をどうしても強調してしまうのび太だって、(やはりこれも映画ではそうなりがちな)しずかちゃんだって当然勇ましい。

装飾を一切排除して単純化すると。

力で平和を踏み躙る独裁者に、結局力で対抗してこれを打ち破る。という構図である。

(理不尽な)力に対しては(正義の)力で対抗しなくちゃいけないんだ。というメッセージは、間違っているとは言わないが、やはり儂はなんのためらいもなくこどもたちの前に出すことにはとまどう。

力に対して力で対抗すれば犠牲は増える。

随所にはそれをおさえた表現もあり配慮は感じる。たとえばパピは無関係の人を巻き込む事の罪深さを十分わかって行動するし、犠牲を抑えるために自分が責任を負う事を考える。たとえば反乱軍ピシアの戦闘機や戦車はほとんど無人だし。戦闘地域には人がいないから安心して戦って、みたいな台詞もあった。

でも、あきらかに自由同盟の中に犠牲は出ているし、ピシアの巨大戦艦の被害の規模を見ればそこにも犠牲は出ているであろう。

生々しい戦争のニュースが身近になってしまった儂らは勇ましさという道徳が悲劇を拡大してしまうジレンマを思わずにはいられない。

そして、何よりも感じるのはのび太たちの無謀さだ。

いや、ドラえもん映画ではのび太たちはいつだって無謀だし、絶体絶命になる設定はお決まりのパターンなのだが、それでもドラえもんがいるとか、どこかでリアル日常に繋がっているというような安心感があった気がする。

今回それを感じられなかったのは何故だろう?

スモールライトが持ってかれた事で大きくなれるというアドバンテージが封印されたことか?ドラコルルがあまりに優秀すぎて無力感を感じたからか?多勢に無勢すぎるからか?

なんにしろ、客観的に考えて全く勝ち目がない戦いに、それでも正義感や友情を持ってして命を捨てにいくのび太たちの衝動はあまりに無謀で平和主義のオヂサンはひたすら見ていて辛くなるのだ。

スネ夫である。

スネ夫はいつも流され、長いものに巻かれて、安全地帯から弱いものいじめをして、端的に言ってイヤなやつ(身も蓋もねーな)で、平均的な儂ら日本人そのものなわけだけど(意見には個人差があります)、そのスネ夫が結構ギリギリまでヘタレでいてくれるところはちょっと安心できる。

まぁ、スネ夫が戦いには腰が引けていてジャイアンに半ば脅され、のび太に遅れを取り、えーっしずかちゃんまで!?でようやく覚悟するってのもいつものパターンなんだけど、今回はそのスネ夫がいつも通り流されて覚悟を決めたように見えながら、気落ちしたままだったり土壇場で引きこもったりというのが印象的だったところにリアルを見出して欲しいと思うんだな。

結局のび太たちが勝ったのも偶然に偶然が重なったからだ。

スモールライトの効力が切れるタイミング(っつーか、あれって時間で効力が切れる設定だったの!?)とか、地球の強化プラスティックに対してピリカ星の科学力は無力だったとか、そういう偶然要素がなければ、絶対に勝てなかった(いや、それだっていつものパターンだけど。。。)わけで、無謀という誹りを免れる事はできないじゃろ?じゃろってなんじゃろ?

ロシアのウクライナ侵攻がなかったら、ひょっとするとそんな事関係なしに楽しめたのかもしれない。それが良いかどうかという評価を別にして、現在の儂の正直な感覚として認めざるを得ない。

最後にもう1つだけ。

ロコロコを黙らせるために骨を投げるってのは、安直すぎません?ネタとして。

まぁ、ロコロコの存在は癒しでもあるんだけど。

今回も前回同様小冊子の全員プレゼント。

「ロコロココミック」

なんかニヤついちゃう。

ちょっとシャク。