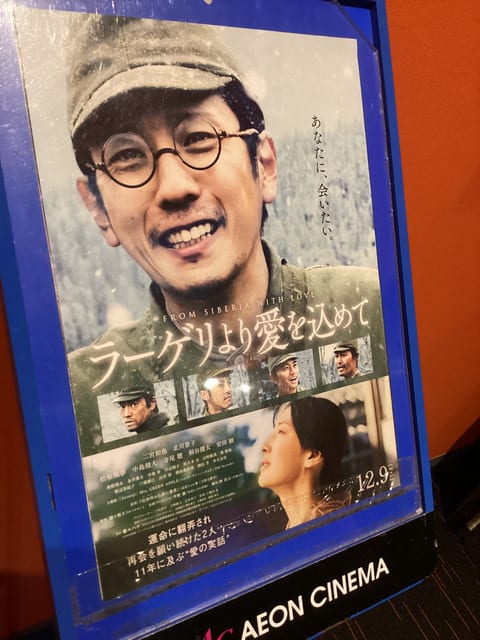

泣くのですよ、儂は。

っていうか、これ、史実なの?

マジで?

手紙を?4人で?ほわぁ。。。

舞鶴の引揚記念館に行った時にこの話は聞かなかった気がするなぁ。いや、覚えてないだけかも。

クロの話はなんとなく覚えてる。

まぁ、でも実際にシベリア抑留の話を映画のような形で取り上げてもらうというのはありがたいな、と思う。

戦争の話はいろいろあるけれど、終戦後の事、シベリア抑留の話や引き上げの話とか8月15日以降も戦闘があったこととかそういうところはもっと知られてもいいのに、と思ったりするからだ。

抑留生活の厳しさというのは表現してもしきれないものなのだろうな、とは思う。それでもシベリアの雪深い中での情景とかラーゲリの中の暗い雰囲気とか、引揚記念館で見た感じと同じでよく伝わるな、とは思ったな。

(引揚記念館のジオラマってのはなかなかよく出来ていたのであの印象はすごく強い)

でも、映画で多分強調されていたのは、人間関係の部分。引揚記念館のジオラマではそれは実感しにくいところ。

おそらく、それがこの映画でも一番伝えたい部分だったでしょう?

前半部分で描かれる、軍隊内での階級を残して捕虜を御するやり方とか、抑留者の共産主義への教化の場面とか、松田のように日和ったり抑留者同士の確執とかのマイナス部分。一方で希望を捨てずに頑張ろうとか、厳しい中でも娯楽を求め、またソ連兵と交渉して環境を改善したりとかの部分。

山本はこんなふうに言っていたかな。

シベリアに来て、生きることについてよく考えるようになった。

戦争によって引き起こされた悲劇、と見るのが普通だろうけど、生きる事についてストレートに考えさせる映画だと思う。

相沢との邂逅は絶望を抱えた時でも「生きろ」と言い合うことで生まれた。

相沢だって生きることで山本の思いを伝えるという大切な役割を担った。

山本は生きることで家族に思いを伝えることができた。

ラストシーンではひ孫にまでその思いは繋がる。

生きるということの答えは、儂にとっては繋げていく、という事である、と言っておこう。

しかしだ。

特筆すべきは二宮くんである。

彼の映画を見るのは「硫黄島からの手紙」以来だけれど、悟ったような切なさのある表情がなんとも印象的ではある。なんかあの雰囲気だけでだいぶ山本という人物を作り上げてしまった感がある。なんかずるい(笑)。

その山本に対しての相沢。桐谷さんのあの狂気じみた違和感のある相貌はなんだろう?わざとなのか?演技なのか?それとも表現のバリエーションの少なさ故なのか?仮にそうであったとしても、山本に対して相沢という人物の哀れさを表現するにはあり余る対比を見せつけた感じはした。好きじゃないけれど、まぁ嫌われなきゃいけない役どころだからそれで問題ないのか。。。

そして、ヤスケーン!!!

(呼んだだけ:-p)

あとちょっと違和感あったのは、最初の別れのシーンかな。

いや、その距離感でその状態だったら、なんとか一緒に行くでしょう!?みたいな。

空襲の激しさを知らない儂が言ったらアカンのかもしれんけど。

それと、癌って、これくらいの時期から既に市民権を得ていた病気なのか?「癌で余命三ヶ月だって」って言われて、「そうか。」なんて引き受けられるほどの認識があったのだろうか?

病床での二宮さんの演技は、それこそラーゲリでの重労働のシーンよりもよっぽど辛かったな。

ロシアがウクライナに侵攻し、住民の多くを連行したようだとの報道も見た。

この映画で見たようなシベリア抑留、強制労働のような事がまた行われているのかどうかはわからないし、行われているとは思いたくはないけれど、信じられないような非道な事や残酷な事が平気で行われてしまうのが戦争だ、という現実を儂らは何度も目撃している、21世紀になっても今だにだ。

いや、儂らはさ文明人だから、時代が変わりもう前世紀のような酷い事はない、なんて基本的には思いたがっていると思うのだけれど実はそんなに文明人じゃないんだよ。あえて言っちゃうけれど。

80年前の山本だって言っていた。これは明らかな国際法違反だ。ソ連だってバカじゃない、ダモイの日はくる。

いや、きたよ確かに。11年後に。そして山本は。。。

今も昔も変わりはしない。

国際法違反だ、だの、人権無視だ、だの言ったところでそんな価値観を反故にしてしまう暴力こそ戦争の本質であるのであって、それを否定して「俺たち文明人♪」と言いたいのなら、戦争なんか絶対にしちゃいけないのだ。戦争につながるすべてのものを取り除いていかなくちゃいけない。

その覚悟がないなら、野蛮人であり続ける事を認めるしかないんだよ、人類は。

「今年の漢字は『戦』だって。へぇーまぁそうだろうねー」

とか言って終わらせたくないんだ。

もしも来年の漢字を「和」とか「安」とか「睦」とかにできたら、多少人類の進化を認めてあげよう。