今その生き方が注目されている漫画家、西原恵理子が絵本を書いた。『いきのびる魔法』だ。2013年1月発刊。副題が「いじめられている君へ」だ。

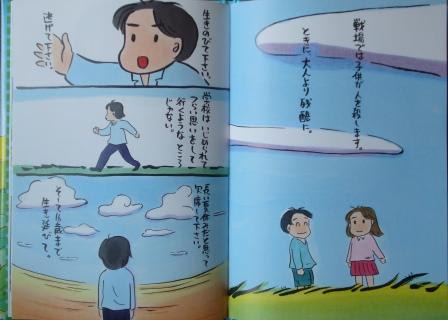

日本は年間、3万人前後が自ら命を絶つ国である。世界の紛争地でもそんなに毎年死ぬ所はない。交通事故にしても然りだ。その中でも日本は若者の割合が先進国の中でも高いという。

ある意味閉鎖された学校という空間に身を置くしかない、選択肢のない子供にとって、その限られた時間を、とにかく過ごすしかないのだ。その中で繰り広げられるいじめや体罰。ふざけあい、能力を伸ばすための手段などと見過ごされ、正当化されている現実がある。

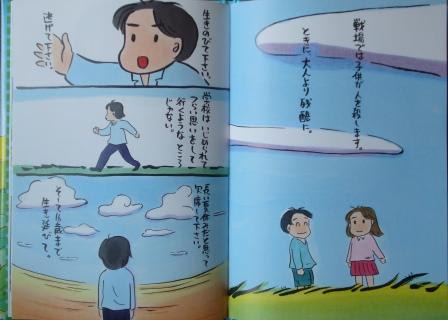

西原は、学校は、そこまでして、つらい思いまでして行くところではないという。うそをついて逃げてもかまわないという。そしてとにかく16歳までは生きてほしいと願う。16歳になれば、通信制やフリースクール、高認試験があり、働けるという。つまり、選択肢があると諭す。そして、自分で歩ける道が開ける。生きていればなんとかなると叫ぶ。生きてて良かったと思える人生が待っていると結ぶ。今はわからなくても、とにかく生き延びてほしい。学校から逃げてもいいのだ。そのためのうそは悪いことではなく、魔法なのだと。

学校とは何か。生きるとは何か。

日本は年間、3万人前後が自ら命を絶つ国である。世界の紛争地でもそんなに毎年死ぬ所はない。交通事故にしても然りだ。その中でも日本は若者の割合が先進国の中でも高いという。

ある意味閉鎖された学校という空間に身を置くしかない、選択肢のない子供にとって、その限られた時間を、とにかく過ごすしかないのだ。その中で繰り広げられるいじめや体罰。ふざけあい、能力を伸ばすための手段などと見過ごされ、正当化されている現実がある。

西原は、学校は、そこまでして、つらい思いまでして行くところではないという。うそをついて逃げてもかまわないという。そしてとにかく16歳までは生きてほしいと願う。16歳になれば、通信制やフリースクール、高認試験があり、働けるという。つまり、選択肢があると諭す。そして、自分で歩ける道が開ける。生きていればなんとかなると叫ぶ。生きてて良かったと思える人生が待っていると結ぶ。今はわからなくても、とにかく生き延びてほしい。学校から逃げてもいいのだ。そのためのうそは悪いことではなく、魔法なのだと。

学校とは何か。生きるとは何か。