ブログ友達が何人か白馬へ行ったり、勝手に安曇野センチュリーライドをやっているのを見て、グレートジャーニー改の走行可能距離を確認すべく、一人で安曇野センチュリーライドもどきをやってみた。

下り道でアシストをゼロにするという留保付きではあるが、36V-10Ahの電池とアシストレベル1/4のエコモードなら平地160km走行/安曇野センチュリーライドが可能であることが解かった。

完璧な晴れの5/6の白馬の風景が素晴らしかったので、そちらは明日紹介するとして、まずは長距離走行テストの様子を。

ずっとエコモードで走り、梓川扇状地を抜け、松本市街、美ヶ原を眺める20km地点で。まだ山には雲が掛かっているが昼頃には晴れ上がることを期待。

西山山麓線に入り、上り下りがあるので、長い下り坂は電池節約の為、アシストOffで、登り坂は5%越えでも我慢してエコモードで走る。菜の花畑が広がる、国営アルプスあずみの公園。

田には水が張られ、田植え準備が完了している。池田町が見えてきた。

40km地点のちひろ美術館。なんとかあの雲が無くなって欲しいのだが、、、ここまで2時間少々。走行平均速度は20km/h。電池目盛は依然6/6。

南アルプスの次は北アルプスの水、安曇野の地下水を減少させてしまうのではと心配されている、サントリーの新工場。

ロードの100km走行の場合は、いつもはこの辺りで引き返す、常盤発電所前で。

大町へ向けての長い、緩やかな登りを終わり、55km地点の蓮華大橋へ。この辺りで電池残量表示が5/6に変る。爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五龍岳、雲がほぼ無くなってきた!

代搔きの終わった田に写る蓮華岳、爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、五龍岳

60km地点、木崎湖の花桃と菜の花。

青木湖ではタンポポ畑の向こうに、八方尾根。

家を出て4時間、12時に佐野坂まで辿り着き、走行距離は70kmで電池残量は4/6。ちひろでは電池残量6/6だったが、標高差200m登ってそれなりに電池を消費した。ここを下れば白馬、Point of No Return だがなんとか電池は持ちそうなので、白馬へ。

途中昼食休憩し、最北端85km地点の白馬大橋が1時半。電池残量は3.5/6なので、帰りに電池切れになることはなさそうだ。

100km、青木湖到着電池残量3/6弱。ここまで来れば後は距離だけ、松本まで大きな登りは無い。

大町を過ぎ、念のため、アルプスパノラマロードの緩やかな下りをアシストOffで走行。

安曇大橋で高瀬川を渡り押野、明科方面に。雲一つない今日見てきた山ともお別れ。

走行距離は140kmを越え、国道19号線を20km/h弱、エコモードで淡々と走っていたら、若いローディーにパスされる。電池はまだ2/6残してあるので、アシストレベルを2/4に上げて30数km/hで追走。若いローディー、ブットいブロックタイヤのパニアバック付きのツアー車を抜いたはずなのに、追走してくるのでケイデンスを100位で回して走る。こちらはその半分のケイデンスで悠々追走、と最後に大人げないことをしてしまった。ゴメン!

てな訳で、センチュリーにはちょっと足りない148kmではあるが、安曇野センチュリーライド程度なら、グレートジャーニー改で走れることが解かった一日。走行距離148km、電池残量1.5/6、残電圧34.7V。

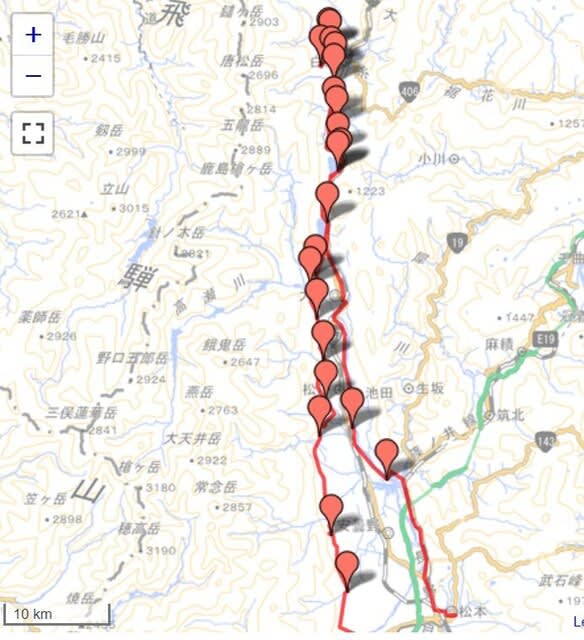

走ったのはこんなコース、地図ダブルクリックで詳細地図へ。白馬の風景はまた明日UP。