1945年(昭和20)3月13日深夜から14日未明の第1回大阪大空襲。米軍のB29戦略爆撃機274機が来襲し、照準点は北区扇町、西区阿波座、港区市岡元町、浪速区塩草で、都心部を取り囲む住宅密集地を標的にしていた。死者3987人、行方不明者678人、被災者数50万1578人とされている。

通常この時間には地下鉄は営業しておらず、駅の扉も開いていないはずだが、心斎橋駅や本町駅、大国町駅に入り、電車に乗って避難したという体験者がいる。

97年の「毎日新聞」によると、電車に乗った時間帯は午前3―4時頃と始発に近い5時前後に分かれ、「閉鎖されているはずのシャッターが開いていた」(本町駅)などの証言がある。駅員の判断で駅構内に避難させていたと推測された。午前3~4時の電車は心斎橋駅発の臨時で、前夜の空襲警報発令時に運転を打ち切った最終電車の車両を「職員の機転で運転させた可能性が極めて高い」としている。

また大阪市交通局の労働組合である大阪交通労組の「大交」には「5時過ぎの初発か、初発の前に職員を乗せて走る『お送り電車』ではなかったか」という証言が載っている。

その後、NHK等テレビもドキュメンタリー番組で取り上げ、非常用物資の移動のために、初電の前に業務用に電車を走らせた可能性があることや、終電後の送電について、深夜に電車が走ったと思われる電流計器の動きがあったという元職員の証言が紹介された。証言や記録から、空襲警報解除後の交通機関に対する救援指令で運行された電車、もしくは初電前の職員輸送用の電車が避難民を発見して輸送したのではないかと推測されたが、確証には至らなかった。

西区千代崎2丁目には、地下鉄をはじめ大阪都市交通の発祥の地として「大阪市電創業の地」碑がある。1903年(明治36)ここ花園橋西詰から築港埠頭まで、約5kmが運行され、夏は納涼、魚釣り電車でにぎわった。

大阪市電創業の地碑

空襲の激しさ物語る焼け地蔵と地蔵尊

なぜここが「花園」なのか。現在の松島公園から西中学校(当時は花園国民学校があった)にかけて広大な地域が日本最大の花街・歓楽街の松島遊郭だったからだ。明治初期に川口居留地の繁栄策として営業し、大阪市中に散在していた非公認の遊女を一箇所に集めたらしい。当時は近くに西洋風の大阪府庁舎があり、近代大阪の中心地として賑わい、最盛期には約4000人の女性が働いていた。

45年3月13、14日の大空襲で松島遊郭は全滅し、大勢の女性が焼け死んだ。

松島公園には江戸時代の朝鮮通信使の碑があり、公園西側の竹林寺には、1764年この寺で病気で亡くなった通信使の金漢重(キム・ハンジュン)の墓がある。境内の無縁仏の塔の前に空襲で黒焦げになった焼け地蔵が立っている。地蔵堂もつくられたが空襲で焼け落ち、地蔵さんの右手首も取れてしまった。また、竹林寺には大逆事件で処刑された幸徳秋水の墓もあったが、現在は故郷の高知県四万十市に引き取られている。

竹林寺の焼け地蔵

和光寺(北堀江3丁目)にある和光地蔵尊の碑には次のように記されている。「…昭和二十年三月十三日、大阪を襲いたるB29の大編隊の午后十一時より翌未明に至る迄の波状爆撃は実に凄惨を極め、商都大阪の街は全く焦土と化したり。戦火は斯くおさまり廃墟となりし地上には死屍累々としての惨状名状すべからず、子は親を求め、親は子を探す姿、真にあわれにて目を覆うものあり、むなしく百五十有体は遂に無縁となる。よって地元有志並びに警防団員の献身的な努力により、浪速の名刹 和光寺境内にねんごろに之を葬むる。…」と刻まれている。

「和光地蔵尊」(左奥)と空襲の惨劇を伝える碑(右手前)

この大空襲で付近は全焼、長堀川にあった死体も含めて警防団が堀江小学校に集めた。遺族の引き取り手を待っていたが、しばらくすると、遺体は腐乱し、野犬に襲われ始めたので、引き取り手のない遺体は、ここに移し荼毘にもふさず、そのまま埋葬したという。

昭和橋に被弾跡くっきり

北区土佐堀と西区川口を結ぶ、木津川に架かるアーチ型の昭和橋。左右のアーチをつなぐ一番西側のつなぎ材の真ん中あたりが爆弾の直撃を受けて凹んでいる。土佐堀3の交差点の西北角には、戦後焼け跡の安治川を舞台にした宮本輝の小説「泥の河」の文学碑が建てられている。

昭和橋の鉄骨に爆弾が当った痕跡がある

戦後焼け跡の味側に暮らす人々を丁寧に描いた宮本輝の「小説『泥の河』舞台の地」文学碑(土佐堀3交差点北西角)

旧川口居留地に建つ川口キリスト教会も空襲を受けた。焼夷弾が屋根を突き破って内陣(祭壇)に落ちたが全焼は免れた。周囲の牧師館などは燃えてしまった。

大空襲の被害を受けた川口キリスト教会

みなと通に面している茨住吉神社には空襲で焼けた楠がご神体として祀られている。境内の銘板に、所有地を処分して参集殿や鳥居門を再建する財源をつくったことが記されている。

茨住吉神社の楠は樹齢600~700年だったが大空襲で焼けてしまった。今もご神体として祀られている

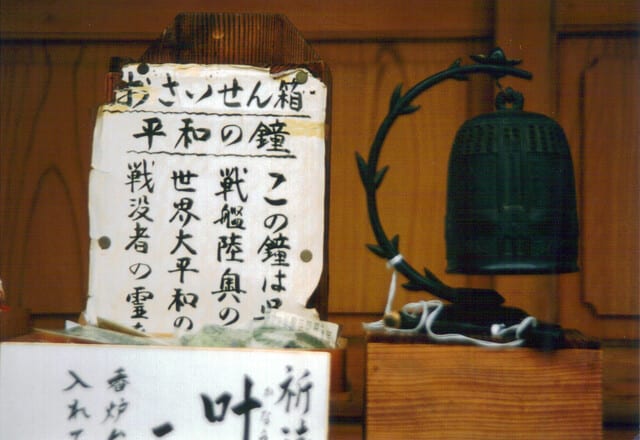

本田3丁目の九島院は江戸時代「摂津名所図絵」にも載る有名な寺だったが6月1日と26日の2度の大空襲で完全に破壊された。この寺院で類焼が止まり、付近はかなり助かった。住職が平和を願い、戦艦「陸奥」の一部からつくられた「平和の鐘」を手に入れ所蔵している。戦艦「陸奥」は43年(昭和18)6月8日、広島・呉の沖で大爆発を起こして沈没。27年後の70年に引き上げられた。

大空襲で焼け落ちた九島院に所蔵されている戦艦「陸奥」の一部でつくられた鐘

西区九条南3丁目の歩道上にあった国旗掲揚台。1934年の関西風水害(室戸台風)による高潮浸水高が刻まれた災害記念碑を国旗掲揚台に改造したらしいが、マンション工事の為、2019年に撤去されてしまった。「風水害」と「戦争」の歴史を刻む貴重な碑がなくなってしまった