今日は、『紀子さま、男子ご出産』のニュースで、一日が過ぎてしまいそうな様子です。

私は『天皇制』に関して、ケンケンガクガクやった、おそらくは最後の世代ですので、『皇位継承問題』についての意見は差し控えるとして、まずは無事なご出産をお祝い申し上げたいと思います。

お腹を切り開いてまで我が子を世に送り出す、男にはまねできない、まさに母の強さでありましょう。

母という漢字は、女に乳房を二つつけて出来た漢字だそうで、ははという言い方も、乳をせがむ赤子の声「ファ、ファ」から生まれたものだそうですけど、

母の乳を飲む赤子の顔と、それを見つめる母の顔、幸せそうなその姿は、男には介入できない尊い光景に映りますよね。

あの姿を思い浮かべれば、我が子に暴力を振るうなど、とうてい考えもつかぬ事であります。

貧相な『おっぱい』を独占していた頃の我が愛娘です。

女性の暖かく包む柔らかな温もりは、何にもたとえようのない安心感を、人に与えるものです。お父ちゃんがお母ちゃんに甘えるのも、これ全て女性の寛容さに心癒されるからなのでしょう。

世のお母ちゃん、たまにはお父ちゃんにも優しく甘えさせて上げてくださいね。(笑)

話のついでに、先日バーで話した「おっぱい話」をひとつ、

「人間はどうして乳房がふくれたのか?」という疑問を真剣に考えた方がいらっしゃいます。

他の動物を考えると、乳房が大きくふくれる(子育て期間以外で)例は少ないそうで、人間特有のものだというのです。

そもそも動物には、発情期というものがあります。これは、一度に多くの子を育てることによって天敵に襲われる率を下げ、生き残る個体数を増やすためであると同時に、逆に理性をもたない動物が、常に発情期だと数が増えすぎて、種の存続に悪影響が出るからだそうですが、

人間の場合は、天敵がいないので、いつ産んでも安心して子育てができ、なおかつ理性も持ち合わせていることから、性フェロモンを失い、発情期も失ったのだそうであります。

「それとおっぱいがどう係わるんだい?」って、まぁまぁ

性フェロモンを失った人間は、同時に女性の妊娠適齢期を男性にアピールする手段も失ったのだとその方はおっしゃいます。しかも二足歩行を行うことにより、性交の体型も変わってしまったことから、直接性器周辺に起こる変化でアピールも出来なくなってしまったのだとか。

つまり、四足歩行であれば、サルのようにお尻の変化で性的アピールが可能だったのが、人間はそれではアピールが難しくなり、これが乳房の発達につながったというのです。

乳房が発達することで、お尻と同じ効果を、二足対面で可能にしてきたのだそうで、男性は女性の胸に、妊娠適齢期のお尻を知らず知らずイメージしているのだという説であります。

さあ、『おっぱい星人』の男性諸氏。この説をどう考えますか?

女性だって、この説が正しければ、胸を人一倍強調しているあなたは、まさに男性を挑発しているということになります、気をつけてくださいね。

あら?話がゲスになってしまいました?

いずれにしても、子供と母をつなぐ『おっぱい』の存在は、神秘的で偉大であるということを言いたいわけで・・・・・・・・・

すいません、私も大小は別としてれっきとした『おっぱい星人』でありますので・・・・・

ともかく、紀子さまのご出産が、少子化にも良い影響を与えてくれるのではないかと期待して・・・・・・・「若い男性、がんばれよ!!!」

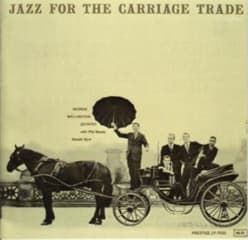

さて、今日の一枚は、ウフフマンさんのところで、紹介されていたのを見て、思わず今聴いているアルバムです。

何度も言うようですが、私はボーカルものは本当に弱くて、どれがこうのなどとはけして言えません。

ただ、好みを言うなら、ゴージャスなアンサンブルをバックに華々しく歌い上げるものより、コンボ形式でじっくり聴かせてくれるようなボーカルが良いみたいです。

この「AFTER HOURS」も、ギターとベースというじつにシンプルな演奏をバックに、サラの何処かに甘さのある声で、聴かせてくれる歌が、私好みの一枚です。

ちなみに、サラの同名アルバムは、あと2枚ほどあるようですのでお間違いないように。(私はこれしか持ってませんけど・・笑)

AFTER HOURS / SARAH VAUGHAN

1961年7月18日録音

SARAH VAUGHAN(vo) MUNDELL LOWE(g) GEORGE DUVIVIE(b)

1.MY FAVORITE THINGS

2.EV'RY TIME WE SAY GOODBYE

3.WONDER WHY

4.EASY TO LOVE

5.SOPHISTICATED LADY

6.GREAT DAY

7.ILL WIND

8.IF LOVE IS GOOD TO ME

9.IN A SENTIMENTAL MOOD

10.VANITY