理研の笹井芳樹副センター長の自殺に関するニュースが世間を駆け巡り、ワイドショーなどでもこの話題で持ちきりになっている。しかしもっと重要視すべきニュースが他にもある。さてそのニュースとは。

朝日新聞が従軍慰安婦に関する一部報道を誤報と認めた。しかし誤報と認めたのは済州島で慰安婦を強制連行したとする吉田清治氏の証言、いわゆる吉田証言のみで、慰安婦の強制連行に日本政府が関与したとする慰安婦の根幹部分については何も誤報は認めていない。それどころか、今度は慰安婦の強制連行に日本政府が関与していなくてもそれで責任逃れは出来ないなどと開き直りを見せている。今後もこの話題を注視していくことが必要だ。

慰安婦に関する朝日新聞誤報のニュースはここまでとしよう。何故なら、もっと重要なニュースがあるからだ。

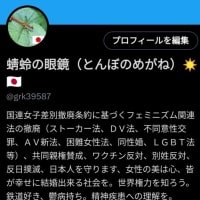

それは、笹井氏自殺や朝日誤報と同じ昨日に発信されたニュースで、ストーカー規制法の規制強化に関するものだ。これによると、ストーカーを更正させるプログラムの構築や規制対象の拡大、また規制を求める本人からの被害届がなくても罰則を課せられるように親告罪からの脱却など幾つかの提言が報告書としてまとめられている。

しかし、本法については本ブログでも再三にわたって問題点を指摘している通り、幾ら法規制を強化したところで男女愛を制御することなど不可能で、より事態を深刻化させるだけだ。

例えば、更正プログラムにしても、これは性犯罪者に対して既に行われている更正プログラムと同様で、フェミニズムの都合を強制的に押し付けるだけのものにしかならないことは目に見えている。そもそも、元々交際関係にあったものを逃避側(多くは女性)の一方的な意思だけで別れようとすれば、交際を維持しようとする持続側(多くは男性)は拒否するに決まっている。それなのに何故別れることだけを法的に正当化するのか。それが根本的に誤っている。誤った結論を前提として幾ら相手方に言い聞かせたところで、心から納得するわけはない。警察権力を背景にして脅迫的にねじ伏せるだけでは、事態は益々悪化するだろう。

更に今回の報告書で問題視すべき点は、逃避側本人の被害届がなくても法を適用できるとしたことだ。本法に関する相談件数は年々増えているというが、それは女性が男性を粗末にしている実態を浮き彫りにしていると言えよう。そもそも女性には忍耐力が足らない。そして人間愛に欠けている。だから些細なことで相手男性を嫌って、別れることを考えてしまう。特に女性の場合は別れてもすぐに次の男性が見つかりやすいので尚更だ。従って安易に別れることのないように別れたいと思う女性に対して教育することがあるべき姿であるはずだ。しかし実際には全く逆のことが行われている。これもフェミニズムの権力と言えるだろう。

実際に殺人事件になった例でも、殺害された女性の素行はしばしば問題視される。例えば女優を目指していたという鈴木沙彩さんの場合は、多くの男性との肉体関係が知人などの証言で指摘されている。また池永トーマス被告との出会いも、元々は彼女が当時それまで交際していた男性からストーカー行為を受けているという相談話を池永に持ちかけたことから交際が始まっている。つまりこの時点で既に交際相手の「取り替え」が起きていて、捨てられた男性は被害に遭っていることになる。つまり彼女は男性を弄ぶようなことを日頃から行っていたとも解釈できる。そしてネット上に流通している「くぱぁ画像」はネット民の間では余りにも有名である。

・鈴木沙彩さんの男性遍歴などまとめ

http://fllabo.blog.fc2.com/blog-entry-90.html

逗子市の女性殺害事件でも、女性の行動について本ブログの過去の論考で指摘している。約2年間、当時学校講師を勤めていた男性と交際し結婚話まで持ち上がったものの、女性が突然別れ話を切り出し、その1ヶ月後には新しい恋人が出来たと告げて一方的に交際を打ち切った。後は相手男性を法の網にかけることばかりに彼女は奔走する。結婚に夢を膨らませていた男性の希望に満ちた思いは容赦なく叩き潰され、男性は心を破壊され、自殺未遂をするほどにまで落ち込み、精神科にも通院していたという。だがそんな状況を知りながら女性は男性の悲痛な叫びを一切無視し続けた。そして結果的には悲劇の結末を迎えることになる。

こうした事例は、殺人事件など悲惨な事態に発展したから明らかになるだけであって、ほんの氷山の一角に過ぎない。同様に男性を粗末にして使い捨て商品のように捨て去り、新しい男性に乗り換えていく、こうした女性は思いの外多いと思える。またそのような女性こそストーカーされる確率も高くなるだろう。男性から恨みを買われることをしているわけだから無理もない。

本ブログにも最近、実際にストーカー法の適用を受け処罰されたというお便りを2通ほど頂いている。1つは男性から(*1、コメント欄)、もう1つは女性から(*2、同)であるが、何れも恋愛関係を一方的に破棄されたという構図は変らない。そしてストーカー法によれば被害者とされる逃避側の主張のみが優先され、加害者とされる持続側の主張は一切認められないということだ。元々フェミニズム系法律は男性を陥れることを目的としているので、男女逆の場合は扱いが違うことが多いのだが、お便りを頂いた女性の話の場合は、額面通り逃避側の男性の意識を一方的に認め女性を悪者に仕立て上げている。

(*1)

ストーカー規制法はフェミニズムによる警察権力の乱用、男性の恋愛意識を尊重せよ

http://blog.goo.ne.jp/grk39587/e/0c0fd056cc20cca0aa2290e611c28e89

(*2)

女の身勝手な離別意識を助長するストーカー規制法を廃止すべき

http://blog.goo.ne.jp/grk39587/e/ad7f668cc01d2b3b6332374c62c76039

以上のように、ストーカーというのは、その行為に至るまでに恋愛感情の大きな歪みが原因となっている場合がほとんどだ。そしてその原因のほとんどは逃避側、つまりストーカーされる側に存在する。にもかかわらず原因を作った逃避側を被害者として保護し、交際を維持しようとする持続側を加害者としてカウンセリングや強制的な隔離等で引き離そうとしているのが実状だ。これでは更に悲惨な事件に発展させてくださいと挑発しているようなものだ。

また先述でも触れたように、今回の報告書では逃避側からの被害届がなくても警察が介入出来るような法改正も視野に入れているとのことだ。もしこれが実施されてしまうと、警察が持続側に対し今まで以上に安易に警告や逮捕をするというケースが増大することになる。現状でも持続側(男性)からの報復を恐れて被害届を出したがらないという逃避側(女性)は多いのに、逃避側が知らないうちに警察が持続側に何らかの処罰を下し、その結果更に逃避側に被害が及ぶということも考えられるわけだ。こうした場合は逃避側は警戒感が薄れていると思えるので、より危険になるだろう。

ストーカー法は、国家ぐるみの「別れさせ屋」に過ぎないということだ。それよりも末永く交際関係を持続させ、結婚し、共に白髪が生えるまで苦楽を共にするという意識を国民に再認識させる必要があるのは言うまでもない。そのためにたとえトラブルが発生しても双方の主張に互いに耳を傾けながら丸く収めていく相談機関などの拡充に努めるのが国家としてあるべき姿ではないだろうか。家族の破壊、男女関係の破壊を目的とするフェミニズムの悪質性を1人でも多くの人に広げていくことが大切だろう。

・ストーカー規制強化、加害者治療拡充を 警察庁有識者会議 2014/8/5 13:35

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H07_V00C14A8CC0000/

ストーカー規制のあり方を議論してきた警察庁の有識者検討会(座長・前田雅英首都大学東京法科大学院教授)は5日、報告書をまとめた。ストーカー規制法で禁ずる行為をさらに広げる規制強化に加え、加害者の病的な執着心を取り除くための治療・カウンセリング体制の検討なども求めた。実現には法改正が必要な点が多く、同庁は、国会議員や関係機関と調整を始める。

警察関係者によると、大半のストーカー加害者は、警察から注意や警告を受けるとストーカー行為をやめるが、何度警告をしても効果がない加害者も一定数いる。警察庁は現在、被害者への病的な執着心を取り除くため、警告を出した加害者に対し、精神医療の専門家による治療やカウンセリングを受診するよう促す調査研究を始めている。

報告書は「治療やカウンセリングで内面に働きかけることは、警告や検挙でもストーカー行為を止められない加害者への有効な対策になる可能性がある」と指摘。警察庁や関係省庁、医療機関が連携し、更生プログラムを実施することを検討するよう求めた。

加害者の更生が図られているかどうかをチェックするため、保護観察所と警察などが連携して再びストーカー行為をすることのないよう定期的にフォローする仕組みの導入も求めた。

報告書は、フェイスブックやツイッター、LINE(ライン)など交流サイト(SNS)の機能を使ってメッセージを送り付ける行為についても「速やかに規制対象とすべき」とした。

昨年のストーカー規制法改正で電子メールの連続送信が禁止されたが、警察庁によると、SNSを使って恋愛感情を持った相手に繰り返しメッセージを送りつけるなどの被害が既に出ているという。

被害者の自宅付近をうろつく徘徊(はいかい)についても同法の規制対象に含めるよう求めた。

同法違反は現在、被害者の告訴がなければ立件できない「親告罪」の形式となっているが、事態が急変する前に警察が本格的に捜査できるようにするため、被害届なしで立件が可能な「非親告罪」への変更について「議論すべきだ」とした。

このほか、被害者の転居先など個人情報が地方自治体から漏れ、ストーカー加害者に居場所を突き止められたケースがあったことから、個人情報保護の徹底を求めた。被害者対応にあたる女性警察官による体制拡充や被害者への経済的支援なども必要としている。

検討会は、昨年6月に同法が改正された後も三鷹市で女子高校生が元交際相手に殺害されるなど、深刻なストーカー被害がやまないことで、設置された。同法が作られるきっかけとなった埼玉県桶川市のストーカー事件で長女を殺害された猪野憲一さん夫婦が委員として参加した。

2013年のストーカー認知件数は約2万1千件で過去最多となった。

・「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断 2014年8月5日05時00分

http://www.asahi.com/articles/ASG7L71S2G7LUTIL05N.html

〈疑問〉日本の植民地だった朝鮮で戦争中、慰安婦にするため女性を暴力を使って無理やり連れ出したと著書や集会で証言した男性がいました。朝日新聞は80年代から90年代初めに記事で男性を取り上げましたが、証言は虚偽という指摘があります。

<慰安婦問題を考える>

男性は吉田清治氏。著書などでは日雇い労働者らを統制する組織である山口県労務報国会下関支部で動員部長をしていたと語っていた。

朝日新聞は吉田氏について確認できただけで16回、記事にした。初掲載は82年9月2日の大阪本社版朝刊社会面。大阪市内での講演内容として「済州島で200人の若い朝鮮人女性を『狩り出した』」と報じた。執筆した大阪社会部の記者(66)は「講演での話の内容は具体的かつ詳細で全く疑わなかった」と話す。

90年代初め、他の新聞社も集会などで証言する吉田氏を記事で取り上げていた。

92年4月30日、産経新聞は朝刊で、秦郁彦氏による済州島での調査結果を元に証言に疑問を投げかける記事を掲載。週刊誌も「『創作』の疑い」と報じ始めた。

東京社会部の記者(53)は産経新聞の記事の掲載直後、デスクの指示で吉田氏に会い、裏付けのための関係者の紹介やデータ提供を要請したが拒まれたという。

97年3月31日の特集記事のための取材の際、吉田氏は東京社会部記者(57)との面会を拒否。虚偽ではないかという報道があることを電話で問うと「体験をそのまま書いた」と答えた。済州島でも取材し裏付けは得られなかったが、吉田氏の証言が虚偽だという確証がなかったため、「真偽は確認できない」と表記した。その後、朝日新聞は吉田氏を取り上げていない。

しかし、自民党の安倍晋三総裁が2012年11月の日本記者クラブ主催の党首討論会で「朝日新聞の誤報による吉田清治という詐欺師のような男がつくった本がまるで事実かのように日本中に伝わって問題が大きくなった」と発言。一部の新聞や雑誌が朝日新聞批判を繰り返している。

今年4~5月、済州島内で70代後半~90代の計約40人に話を聞いたが、強制連行したという吉田氏の記述を裏付ける証言は得られなかった。

干し魚の製造工場から数十人の女性を連れ去ったとされる北西部の町。魚を扱う工場は村で一つしかなく、経営に携わった地元男性(故人)の息子は「作っていたのは缶詰のみ。父から女性従業員が連れ去られたという話は聞いたことがない」と語った。「かやぶき」と記された工場の屋根は、韓国の当時の水産事業を研究する立命館大の河原典史教授(歴史地理学)が入手した当時の様子を記録した映像資料によると、トタンぶきとかわらぶきだった。

93年6月に、吉田氏の著書をもとに済州島を調べたという韓国挺身隊研究所元研究員の姜貞淑(カンジョンスク)さんは「数カ所でそれぞれ数人の老人から話を聞いたが、記述にあるような証言は出なかった」と語った。

吉田氏は著書で、43年5月に西部軍の動員命令で済州島に行き、その命令書の中身を記したものが妻(故人)の日記に残っていると書いていた。しかし、今回、吉田氏の長男(64)に取材したところ、妻は日記をつけていなかったことがわかった。吉田氏は00年7月に死去したという。

吉田氏は93年5月、吉見義明・中央大教授らと面会した際、「(強制連行した)日時や場所を変えた場合もある」と説明した上、動員命令書を写した日記の提示も拒んだといい、吉見氏は「証言としては使えないと確認するしかなかった」と指摘している=注①。

戦時中の朝鮮半島の動員に詳しい外村大・東京大准教授は、吉田氏が所属していたという労務報国会は厚生省と内務省の指示で作られた組織だとし、「指揮系統からして軍が動員命令を出すことも、職員が直接朝鮮に出向くことも考えづらい」と話す。

吉田氏はまた、強制連行したとする43年5月当時、済州島は「陸軍部隊本部」が「軍政を敷いていた」と説明していた。この点について、永井和・京都大教授(日本近現代史)は旧陸軍の資料から、済州島に陸軍の大部隊が集結するのは45年4月以降だと指摘。「記述内容は事実とは考えられない」と話した。

■読者のみなさまへ

吉田氏が済州島で慰安婦を強制連行したとする証言は虚偽だと判断し、記事を取り消します。当時、虚偽の証言を見抜けませんでした。済州島を再取材しましたが、証言を裏付ける話は得られませんでした。研究者への取材でも証言の核心部分についての矛盾がいくつも明らかになりました。

◇

注① 吉見義明・川田文子編「『従軍慰安婦』をめぐる30のウソと真実」(大月書店、1997年)

・ガラパゴス的議論から脱却を 小熊英二さん(慶応大教授) 2014年8月6日05時00分

http://www.asahi.com/articles/ASG814WQLG81PTIL00V.html

慰安婦問題が1990年代になって注目されたのは、冷戦終結、アジアの民主化、人権意識の向上、情報化、グローバル化などの潮流が原因だ。

冷戦期の東アジア諸国は、軍事独裁政権の支配下にあり、戦争犠牲者の声は抑圧されていた。元慰安婦は、男性優位の社会で恥ずべき存在と扱われていた。80年代末の冷戦終結、韓国の民主化、女性の人権意識の向上などがあって問題が表面化した。韓国で火がついた契機が、民主化運動で生まれたハンギョレ新聞の連載だったのは象徴的だ。

日本でも、自民党の下野と55年体制の終焉(しゅうえん)、フェミニズムの台頭があり、経済大国にふさわしい国際化が叫ばれていた。

情報化とグローバル化は、民主化や人権意識向上の基盤となった。しかし、このことは同時に、民族主義やポピュリズムの台頭や、それに伴う政治の不安定化も招き、慰安婦問題の混迷につながった。

例えば、外交は「冷静で賢明な外交官が交渉にあたる秘密外交」が理想とされることが多い。だが、民主化と情報化が進んだ現代では、内密に妥協すれば国民感情が収まらなくなる。

政府が強権で国民を抑えられた時代しか、秘密外交は機能しない。日韓政府が慰安婦問題の交渉で両国民を納得させる結果を出せなかったのは、旧来の外交スタイルが現代に合わなくなったのが一因だ。

大きな変化を念頭にこの問題をみると、20年前の新聞記事に誤報があったかどうかは、枝葉末節に過ぎない。とはいえ、今や日韓の外交摩擦の象徴的テーマとなったこの問題について、新聞が自らの報道を点検したのは意義がある。また90年代以降の日韓の交渉経緯を一望し、読者が流れをつかむことを助けてくれる。

違和感が残ったのは特集の構成だ。1日目に自紙の報道を振り返り、2日目に慰安婦問題で揺れる日韓関係を書いている。しかし本来は、日韓でどう問題化しているかが中心であるはずで、報道の細部など読者の多くにとっては二の次だ。

こうした構成にしたのは近年、過去の慰安婦報道をめぐり朝日新聞がネットなどで批判されているからだろう。だが、特集紙面を読むと、当時は他の新聞もあまり変わらない文脈で報道していたことがわかる。

この問題に関する日本の議論はおよそガラパゴス的だ。日本の保守派には、軍人や役人が直接に女性を連行したか否かだけを論点にし、それがなければ日本には責任がないと主張する人がいる。だが、そんな論点は、日本以外では問題にされていない。そうした主張が見苦しい言い訳にしか映らないことは、「原発事故は電力会社が起こしたことだから政府は責任がない」とか「(政治家の事件で)秘書がやったことだから私は知らない」といった弁明を考えればわかるだろう。

慰安婦問題の解決には、まずガラパゴス的な弁明はあきらめ、前述した変化を踏まえることだ。秘密で外交を進め、国民の了解を軽視するという方法は、少なくとも国民感情をここまで巻き込んでしまった問題では通用しない。

具体的には、情報公開、自国民への説明、国際的な共同行動が原則になろう。例えば日本・韓国・中国・米国の首脳が一緒に南京、パールハーバー、広島、ナヌムの家(ソウル郊外にある元慰安婦が共同で暮らす施設)を訪れる。そして、それぞれの生存者の前で、悲劇を繰り返さないことを宣言する。そうした共同行動を提案すれば、各国政府も自国民に説明しやすい。50年代からの日韓間の交渉経緯を公開するのも一案だ。困難ではあるが、新時代への適応は必要だ。

・理研:笹井芳樹副センター長が研究棟で自殺 現場に遺書 08月05日 19時09分

http://mainichi.jp/select/news/20140805k0000e040183000c.html

STAP細胞論文の責任著者の一人である理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(CDB、神戸市中央区)の笹井芳樹副センター長(52)が5日午前8時40分ごろ、CDBと隣接する先端医療センター内で首をつった状態で見つかり、午前11時3分、搬送先の病院で死亡が確認された。兵庫県警が自殺とみて調べている。理研幹部らに宛てた遺書が残されていたという。STAP細胞を巡っては、理研が4月以降、論文通り再現できるか検証実験を進めており、8月中に中間報告を出す予定だった。

◇カバンに3通の遺書、1通は小保方氏宛て

県警によると、笹井氏はCDBと通路でつながった先端医療センターの研究棟の4階と5階の間にある踊り場で、手すりにくくりつけたひも状のもので首をつっていた。半袖シャツにスラックス姿で、踊り場には革靴とカバンが置かれていた。

関係者によると、3通の遺書がこのカバンに入っており、1通はSTAP論文筆頭著者の小保方晴子・研究ユニットリーダー(30)宛て。他に笹井氏の研究室にある秘書の机上にも遺書のようなものがあった。

笹井副センター長は1986年に京都大医学部を卒業。36歳の若さで京大教授に就任した。2000年に理研に入り、グループディレクターを経て13年から現職。胚性幹細胞(ES細胞)研究の第一人者として世界的に有名だった。

STAP細胞論文では、責任著者の一人として小保方氏を指導し、今年1月の記者会見に同席。理研調査委員会の最終報告(4月1日)は、笹井氏の不正行為は認めなかったが、指導者としての「責任は重大」と指摘していた。

論文が不正と認定された後の4月には東京都内で会見し、指導の不備を謝罪したが、STAP細胞の存在そのものには自信を見せていた。理研が進めている検証実験には小保方氏も参加。理研は新たに指摘された論文疑惑について調査を開始し、小保方氏や笹井氏らの処分を凍結している。

理研の野依良治理事長は「驚がくしている。世界の科学界にとって、かけがえのない科学者を失ったことは痛惜の念に堪えない」とのコメントを発表した。【井上卓也、椋田佳代】

もはや女性が権力に都合悪い男を逮捕する為の道具と化してるのは誰の目にも明らかだ。

良識のある男性はもう自分を抑えることはせず、堂々と主張したほうがいい。

結局世界を変えられるのは一部の強い男性だけ。

ネットで蓄えた知識を現実世界へ活かす時がすでに来ている。

私も他サイト&リアルで仲間はずれ&アク(コメ)禁を食らった経験多数なので彼の気持ちゎ痛い程分かります。

頑張れ~山本景(・o・)ノ