永遠(えいえん、とわ)とは、物事の変化を認識するための概念である時間に対し、変化しないものの概念であり、常に移ろい過ぎ去っていく時間に対し、不変のものを言う。また、時間が有限であるのに対し、永遠であるということは無限であるということでもある。 有形、無形を問わずそれが何時の時点から存在するかを推し量れない過去から有る、元元・本来ある、またはある時点から存在している、いずれであってもそれらが過去から現在に、さらに際限のない未来へと不変の状態や形式で無限に存在し続けること。

●サン・ラ『The Eternal Myth Revealed Vol.1(永遠神話開帳 第1集)』

サン・ラ(Sun Ra, 出生名:Herman Poole Blount 正式名:Le Sony'r Ra,1914年- 1993年)はジャズ作曲家、バンドリーダー、ピアノ、シンセサイザー奏者、詩人、思想家である。独自の「宇宙哲学」と作曲、パフォーマンスで知られる。本作は13時間に亘る未発表ウルトラレアトアックス集に、サン・ラ本人の言葉による自伝コメンタリーを収録。第1集は1914-59年をカバー。CD14枚組+128ページブックレット付。

えいたそ学の始祖かもしれない、えいその細道の道しるべが道祖神ならぬ太陽神『サン・ラ』。サン・ラ神話のキイワードのひとつが「永遠」であることに異論はなかろう。永遠神話の隠された秘話を暴露する13時間【13(Thirteen)という数字が西洋に於いて特別の意味があることは偶然ではなかろう。例:!3th Floor Elevators】の記録集を一日で聴き通すことが出来れば、宇宙が裏返しになり「キミを一生照らし続けたい!☆それが夢かなばびゅっとおはえいそー(*´∀`*)!!!☆」な朝を迎えられるという都市伝説がある。

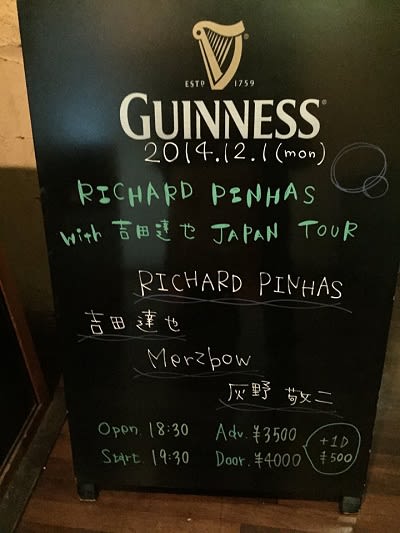

●ドン・チェリー『永遠のリズム』

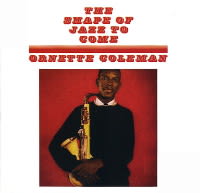

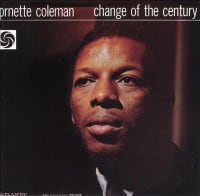

ドン・チェリー(Don Cherry, 1936年11月18日 - 1995年10月19日)はアメリカオクラホマ州オクラホマシティ出身のジャズトランペット奏者。57年にオーネット・コールマンのグループに参加し、フリージャズ革命の先駆的存在となる。70年代はスウェーデンに移住し、オーガニックな音楽活動を繰り広げる。『永遠のリズム』は68年ベルリン・ジャズ・フェスティバルでのライヴ録音。ヨーロッパの即興音楽家を交えて大地に根付いたサウンドを展開する。

サン・ラと並ぶフリージャズのオリジネイターである故ドン・チェリーも永遠リズム(Eternal Rhythm)を生涯掛けて追及した。70年代は北欧瑞典(スウェーデン)に居を移し、奥さんのモキ・チェリーが制作するキルトに囲まれて有機音楽社会(Organic Music Society)を形成し、そこで育った二人の子供ネナとイーグル・アイは音楽の道で成功を果たした。「永遠」は音楽道を照らす星(あかり)と言える。

●ピンク・フロイド『永遠(TOWA)』

全世界で2億5千万枚以上のセールスを誇り、永遠にロック史に輝く"時代を超越する音芸術"、英国を代表する、歴史上最も偉大なロック・バンドの一つであり、歴史上最も成功したバンドの一つ、伝説のピンク・フロイド(デヴィッド・ギルモア、リック・ライト、ニック・メイソン)の1994年『対(TSUI)』以来20年振りとなる奇跡のニュー・アルバム。プロデュースをデヴィッド・ギルモア、フィル・マンザネラ(ロキシー・ミュージック)、ユース(キリング・ジョーク、ポール・マッカートニーとのザ・ファイアーマン)、アンディ・ジャクソン(近年のピンク・フロイド作品のレコーディング・エンジニア)が手掛け、その神秘的なアルバムのアートワークのクリエイティヴ・ディレクターにはヒプノシスのオーブリー・パウエル。キーボードのリック・ライトは2008年に死去。この作品はリック・ライトへのトリビュートであり、奇跡の「21世紀のピンク・フロイド」アルバムが誕生。

「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり」という当時のキャッチコピーが物語る通り、死ぬまでプログレの遺書といえる最新作のタイトル『THE ENDLESS RIVER』は、前作1994年『対』の最後「High Hopes/運命の鐘」という曲の一番最後のフレーズでもある。20年の時を超えてつながる輪廻転生はまさに「永遠」そのものに違いない。それはえいたそがディアステージ5年目にして長年の夢だったソロCDリリース権を獲得したこととに通じている。

●あがた森魚『永遠の遠国』

あがた森魚(あがた もりお、1948年9月12日 - )は、日本のフォークシンガー、シンガーソングライター、映画監督、俳優、エッセイスト。北海道留萌市出身。8年余りの歳月をかけ、'85年に発表されたあがたの超大作自主制作盤『永遠の遠国』(3枚組LP+廿世紀少年読本)。第1期250枚、第2期200枚の計450枚の限定発売だった。

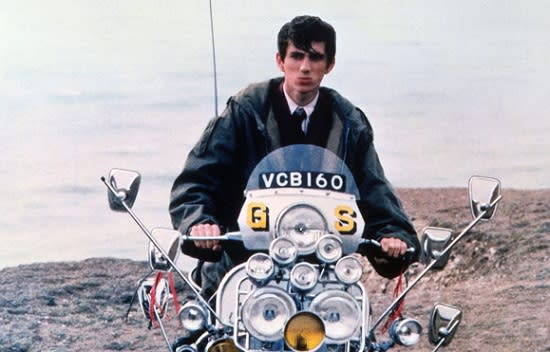

『乙女の儚夢』(1972年)『噫無情(レ・ミゼラブル)』(1974年)『日本少年(ジパング・ボーイ)』(1976年)と浪漫主義の香り漂うあがた森魚の集大成は「永遠」とタグ付けされ、乗物好きらしく列車で手を振る日本少年の永遠の旅路を祝福する。80年代ヴァージンVSで『みゆき』『うる星やつら』といったTVアニメ主題歌を手掛けたのでアニメファンには馴染深い。えいたそも知っているに違いない。

●AKB48「永遠プレッシャー」

「永遠プレッシャー」(えいえんプレッシャー)は、日本の女性アイドルグループ、AKB48の楽曲。秋元康が作詞、丸谷マナブが作曲を手掛けた。2012年12月5日にAKB48のメジャー29枚目のシングルとしてキングレコードから発売された。キャッチコピーは「プレッシャーの分だけ、本気なんだ」。

「ぱるる」「ぽんこつ」こと島崎遥香が初センターを務め、また「こじはる」こと小嶋陽菜ががじゃんけん大会で敗退し選抜から外れたので、全シングル表題曲での選抜入り継続者が消滅した。この事実がAKBファンにとってどんな意味があるのかわからないが、でんぱヲタにとっては対岸の火事である。都知事選のCMソングに使われたというから政治的メッセージソングなのか?PVの寸劇が長すぎて途中で飽きてしまうので、楽曲をちゃんと聴いたことはない。

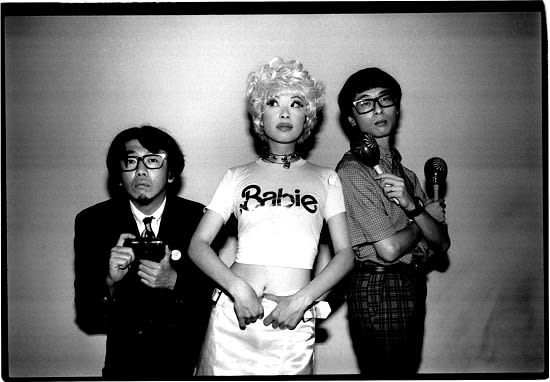

●ピチカート・ファイヴ「女王陛下よ永遠なれ」

『女王陛下のピチカート・ファイヴ -ON HER MAJESTY'S REQUEST-』(じょうおうへいかのピチカート・ファイヴ オン・ハー・マジェスティーズ・リクエスト)は、1989年7月21日に発売されたピチカート・ファイヴ通算3作目のオリジナルアルバム。“架空のスパイ映画のサウンドトラック”というコンセプト。Track 17.「女王陛下よ永遠なれ God Save the Queen」(3'52") 詞・曲 : 小西康陽・vocal by 小西康陽

ピチカートの田島貴男時代は筆者的には基本NGだが、佐々木麻美子のセクシーヴォイスや野宮真貴の初レコーディング参加曲があるこのアルバムは侮りがたい。ヘップバーンと007が出会ったイェイェスパイ冒険譚は、渋谷系男子の欲望が渦巻くフレンチロリータやバーバレラへのオマージュである。「彼女は人間じゃねぇ」とジョニー・ロットンが罵った「God Save」を「永遠なれ」と訳すセンスは、パンクの裏返し。ちなみに「星条旗よ永遠なれ」は「Stars and Stripes Forever」であり、ジミヘンの「アメリカ国歌(The Star-Spangled Banner:星条旗)」とは別曲なのでご注意のこと。

●ザ・ブルーハーツ「情熱の薔薇」

「情熱の薔薇」(じょうねつのばら)は、日本のロックバンド、THE BLUE HEARTSの通算9枚目のシングル。1990年7月25日リリース。レーベル移籍第1弾シングルで、最初で最後のオリコンシングルチャート1位を獲得した作品であり、TBS系テレビドラマ『はいすくーる落書2』主題歌。 2002年、中外製薬のグロンサン強力内服液のCMソングに起用され、2007年にはオリンパスのCMソングにも起用されている。2010年にはクロスカンパニー「earth music&ecology」(秋期)のCMで宮崎あおいが、2011年にはドコモスマートフォンのCMで新井浩文と渡辺謙が歌っている。さらに日本の高校野球では、「リンダリンダ」「TRAIN-TRAIN」と共に応援曲として演奏されることがある。

タイトルに「永遠」とは入っていないが、ヒロト&マーシーは芸能界で一二を争う永遠好きかもしれない。ブルハ最大のヒット曲の「情熱の薔薇」は「永遠なのか本当か」からの「いつまで経っても変わらない そんなモノあるだろうか」と、「永遠説」への率直な疑念を提示する。これまで学んだ全部が嘘っ八の出鱈目だとしても、心の奥に咲く薔薇だけは永遠なのだ。

●ザ・クロマニヨンズ「突撃ロック」

「突撃ロック」(とつげきロック)は、ザ・クロマニヨンズの11枚目のシングルである。2012年5月23日、自身のレーベルHAPPY SONG RECORDSからリリース。テレビ東京系テレビアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』のオープニングテーマに起用される。クロマニヨンズにとって初となるアニメのタイアップとなった。

「薔薇」から22年後、三つ目のバンド・クロマニヨンズに至って遂に「永遠です」と唱えて突撃する希望の歌を唄う。しかしながら未だ「見つかりそうなんだ」「いまやれそうなんだ」という予感だけで、実際に「(勉強よりも)大切なもの」を掴んだわけではない。永遠に手にすることが出来ないからこそ、ロケンローは永遠に続くに違いない。

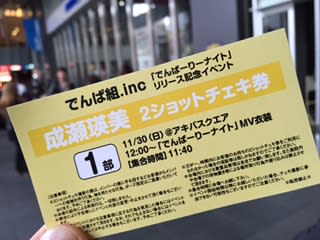

『永遠説』検証の最後の最後になってえいたそ☆成瀬瑛美さんの核心的アニメ『NARUTO』が登場したことは、我々のえいたそ学の奥の細道の旅路が、間違いなく正しい方角へと向かっていることの証拠と言える。確信を新たにして、この方向で更にえいその森の奥深くへと歩を進めることとしよう。

⇒『NARUTO』完結に芸能界からコメント続々……生駒里奈は「ありがとう」(えいたそのコメントあり)

えいたそ街道

何処へ行くかは

お天気次第

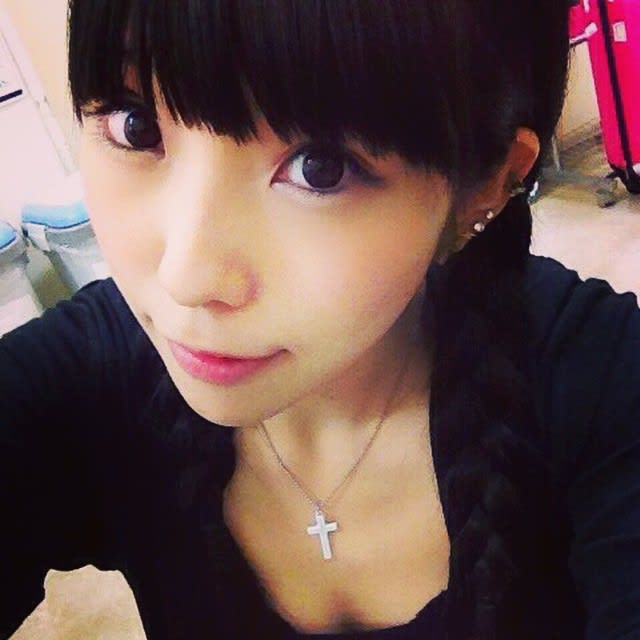

▼『えいたそ進化論』書籍化(未定)表紙案第2弾。

Photo by 船木和倖

Photo by 船木和倖 Photo by Yuko Under

Photo by Yuko Under