最初に純粋な若者の気持ちを、続いて人を思う心の尊さを感じていただき、最後は大笑いをして暮れを迎えていただければ有難いなと思っております。

(中村吉右衛門)

先日の歌舞伎座で今年の観劇納めにするつもりが、行ってしまいました、国立劇場

そして半蔵門からの道で思い出したのであるが、私が人生で初めて歌舞伎を観たのはこの劇場なのでございました。といっても学校の行事で連れて行かれたため、團十郎さんが出演されていたこと以外、演目も含めまったく記憶がないのですけれども(たぶん勧進帳だったと思ふ・・・)。

しかし改めて観るとこの劇場、とっても観やすいですね。3階席からも花道がちゃんと見えるし、舞台が近い!

お値段も良心的ですし、ハマりそうです。でも歌舞伎を楽しむには少々立地が上品すぎるかな^^;

さて肝心の舞台の方はというと、大満足でございました。楽しかった~!

2500円の席だったので、コスパ的にも大満足。

【主税と右衛門七(ちからとえもしち)】

当時10代だった幸四郎さん&吉右衛門さんご兄弟のために書かれた新作歌舞伎で、45年ぶりの上演とのこと。

まったく期待していなかったのですが、とってもよかったです。

歌舞伎で初めて、若いっていいなぁ、としみじみ思いました。

何より、この歌昇が見られただけで、国立行ってよかった。

彼、すごくいい表情をするんですね。何度泣かされそうになったことか。。。

17歳という大人でもなく子供でもない微妙な年齢を、あそこまで繊細に演じるとは。

母親から預かった包みを主税に渡すときの、弟を気に掛けるような表情。

そんな彼が、お美津の琴の音に吸い寄せられるように母屋へと歩いていく(この回り舞台の演出、よかった)。討入に臨む覚悟は揺らがないはずなのに、彼の若さは幸福で温かなものにどうしても惹かれてしまう。お美津から渡された鈴を椿の枝にそっと掛けて去ろうとするとき、風に揺れて音をたててしまうそれを両手で抑えながら一人嗚咽を漏らし泣く姿が、本当に可哀想で…。

一方で離れに戻り、「討入りが恐ろしい」と心の内を吐露する主税(隼人)を、静かにじっと見つめる目。彼の中にも同じ気持ちがあるのに、2歳下の主税に対しては自然に年上の少年になる。

でも主税を励ますために酒を交わすとき、自分の盃を見つめて一瞬動きをとめ、それから未練を断ち切るように飲み干す。こういう演技が全然クサくならないなんて、すごいぞ歌昇。

そして圧巻は、主税を元気づけようと踊りを踊る場面(ここで踊るのが足軽の踊りというのがまた泣ける…。しかも上手いし)。主税の鼓に合わせて踊っていると、再びお美津の琴の音が聴こえてきて、涙が溢れて踊れなくなってしまう――。

二人とも、まだ15歳と17歳なんですよ…泣。もう、なんでこんな可哀想なことになっちゃうの!!!と腹が立ちながらも、それは空から舞い散る雪とともに息をのむほど美しい光景で。

そんな少年達の様子を下手からじっと見守る、内蔵助(歌六さん)。

どんなに歌昇が上手でも、やっぱり歌六さんの存在で途端に舞台が歌舞伎になるのは当然とはいえ流石でした。

最後のこの内蔵助あって初めて若手の魅力が存分に引き立ち、立派に〆られるお芝居なのだなぁ、と。

良くできた脚本ですねぇ。

もっとも、「武士とは悲しいものなのだ」の台詞はいらぬように思いましたけども。説明的になりがちなのは、新作歌舞伎の宿命だろうか。花道の「明日も、雪か…」で十分だと思うの。これもかなりクサい台詞ですけど、歌六さんが言うとクサくなくてよかったぞ。

歌昇が現在24歳、隼人が20歳。

まさに今の彼らにしか演じられない、今しか観ることのできないお芝居だったと思います。

米吉のお美津ちゃんは、台詞が時代劇を通り越して現代劇を見ているようでしたが^^;。彼もまだ20歳ですから、これからですね。しかし彼はどこからどう見ても女の子にしか見えないのがスゴイ。

米吉は琴を自分で弾いていたように見えました(弦が動いてた)。隼人も鼓を自分で打ち、謡いも自分の声。こういうの、すごくいいと思う。がんばれ若人。歌舞伎の未来は君たちにかかっている。

この演目は、雪の演出が非常に美しかったです。

真っ暗な夜空からちらちらと降ってくる雪が少年たちの清廉さと重なって、とても効果的だった。闇に沈んだ家、漏れる微かな灯り、静かに降り積もる雪の明るさ。舞台装置や照明もリアルなので、実際の討入り前夜もこんな風だったのかもしれないなぁ、と思いながら見ていました。

この日(19日)の東京は雪の降るような寒さだったので、そういう意味でもリアルに体感することができました。

やっぱり歌舞伎は季節ものがいいですね。

いいもの見させて頂きました。

大満足。

※そんな歌昇でも、七段目の由良之助には全く歯がたっていなかったのをNHKで見て(@研修発表会)、七段目の由良之助って本当に難しいのだなぁとつくづく感じました。

【弥作の鎌腹】

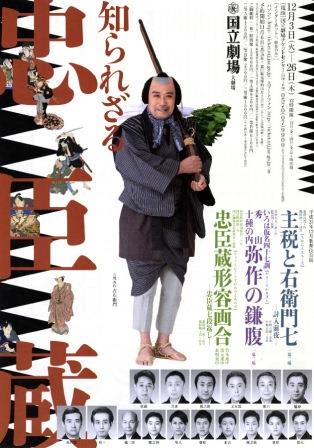

本公演のポスターにもなっている、大根しょって笑顔の吉右衛門さん。とってもキュートです

秀山十種の一つで、今回吉右衛門さん自らが監修し、初役の運びとなったとのこと。

というわけで、吉右衛門さんの弥作。

えぇと、あんまり朴訥なお百姓さんに見えなかったかも…(^^ゞ

助六のくゎんぺらもそうでしたが、上背があってカッコよすぎるのと、化粧と衣装で隠しきれない迫力と貫録があるのよね…。これはニザ様のくゎんぺらにも感じましたが。

そんな感じで、前半は朴訥なのに妙な迫力が透けて見える弥作と、農家の可愛い奥さんおかよ(芝雀さん)のほのぼのとしたやり取りを、気軽に楽しみました。このお二人はやっぱり安定のカップル♪

後半。

七太夫に秘密を漏らしてしまい弥五郎(又五郎さん)を連れてくると約束して家に戻るときの、花道での追い込まれた呆然とした表情、うまかったなぁ。

これ以降の吉右衛門さんは本領発揮といった感じで、とてもよかった。

弥五郎を送り出した後、師直のところへ注進に行こうとする七太夫を撃って、徐に切腹の準備を始める弥作。

その準備の一つ一つが滑稽で笑えながらも、どうしようもなく哀れ。弥作ってとても難しい役なのではないかしら。

ちょっとわかりにくかったのは、どうして弥作は武士の作法に則ろうとしたのだろう?ということ。

死ぬ理由は、わかるのです。七太夫を殺しましたから。その前に弥五郎から切腹の作法を教えてもらっているのも、もう七太夫を殺して自分も死ぬ心つもりがあったのだろうと思います。また、弥五郎を送り出したときに「若い命をむざむざ殺してしまった…」と、「自分が先に行っているから、後から来い」と泣き崩れていますから、死にゆく弟を止めることができなかった無念さもあったでしょう。あくまで武士ではなく農民の彼は、一度は弟の言葉に納得しながらも、やはり「討入りなど行くな」と言った言葉の方が本音だったろうと思う。

わざわざ武士の作法で死のうと思ったのは、彼なりの七太夫と弟に対する責任の取り方であり、また、それにはこの方法しか彼には思いつかなかったのかもしれません。弥五郎から初めて「切腹」の言葉を聞いたときの印象が、きっとずっと彼の中に残っていたのではないかな。

弥作は百姓である自分に誇りをもって百姓らしく死んでやれ!というタイプではありませんしね。ただひたすらに朴訥で素直な人のいい人間。

だから一層哀れで、滑稽なのですが。

そんな弥作を見ながら、この作品はもしかしたら、形式にこだわる武士というものの哀れさを、もっと言ってしまえば愚かさを皮肉ってもいるのではないかな、と感じました。

腹を切って「痛い」という弥作。素直な人間の反応ですよね。

どんな形で死のうと、死は死。

四十七士を皮肉っているというよりも、「武士」そのものを皮肉っているのではないかと。

切腹の準備の場面でも笑いが起きていましたが、この作品はそれでいいのだと思います。あそこはきっと笑っていい場面。いっぱい笑って、そして観終わった後に単純な面白さだけじゃない切なさが観客の心に残れば、きっとそれで成功なのではないかな。

(非常に現実的な見方をしてしまえば、あの切腹場面こそが一番の可笑しみ所で、残りの物語はそのために作られた、と思えなくもないですし^^;)

行燈に貼られた切腹の作法。その光景だけでも、なんとも皮肉な切なさが胸に残る作品でした。

だけどさ――。

一人残されるおかよのことは一体どう思ってるのよ弥作!!!!!

まったく歌舞伎の男ってどいつもこいつも。。。。

※先崎弥五郎が先月の歌舞伎座と同じ又五郎さんなのが、サービス配役でした♪

【忠臣蔵形容画合(ちゅうしんぐらすがたのえあわせ)~七段返し~】

前2作が「武士って哀れだな…」な後味だったので、最後は明るく打ち出しです。

なんと60年ぶりの上演だそうです。

筋書の又五郎さんの言葉をお借りすれば、開けてびっくり玉手箱

これまた予想に反して、ものすごく楽しかったです!!

まさに忠臣蔵の彩絵巻。上演時間も1時間20分とたっぷりですよ。

さすが黙阿弥というか、単なるストーリーのダイジェストではなく一捻りあるところが最高。

舞台セットの転換も、紙芝居みたいでワクワクしました(しかもセットも背景も全段本家をそっくり真似!)。

この演目、かなりのお気に入りです♪また観たい!

『大序』

なんと口上人形まで出てくる手の込みよう。しかもこの口上が妙に上手い、笑。

言い回し、ぐるんと回る首、柝の音と共にゆっくり開く定式幕、何から何まで手を抜かずに徹底的にパロってます。

舞台には、人形身の師直(又五郎さん)、若狭之助(歌昇)、判官(種之助)。立ち位置も首の上げ方も本家と全く同じ。

三人の前には、ちょこんと金ピカの兜がひとつ。

そして直義不在のまま勝手に始まるケンカ、笑。

判官が二人を止める見得まで、きっちりパロ。

でも役者さん達はとても真剣にやっているので、本当の舞台をこの配役で観ているみたいですごくお得な気分♪

『二段目』

桃井館前。

おお、歌舞伎座で見られなかった二段目!でも、館前の掃除場面て・・・笑。さすが黙阿弥さん。

前段の三人が衣装を引抜いて、桃井家の奴に早変わり。

ここ、めっちゃカッコよかった!とくに若狭之助→奴の歌昇、ニッコリ笑って奴になる変化がカッコよすぎです

昨日の八幡宮での主人の話題(あんたら三人がたった今まで演じてたでしょーに、笑)に華を咲かせながら、三人ともご機嫌で掃除しながら踊っちゃいます。やがて仕事ほったらかしで、酒を飲み始めるダメ人間達。

泣き上戸の歌昇、笑い上戸の種之助、怒り上戸の又五郎さん。親子3人、可愛すぎるっての!

『三段目』

足利館門外。

これまた貴重な、おかる(米吉)&勘平(隼人)の逢引場面です

美男美女にうっとり。もちろん伴内さん(吉之助さん)の邪魔も入りますよ~。

『四段目』

ところかわって判官の館。刃傷後です。

こちらも歌舞伎座で観られなかった、華献上。

魁春さんが出られると、やっぱり舞台が締まります~。華やか衣装の四段目の顔世が見られるのが嬉しい

この度の殿の件は自分に責任があると悔やむ顔世に、力弥(11月の歌舞伎座と同じ鷹之資)が桜花を話題に慰めます。

鷹之資の動きがやたらと美しい!

『五段目』

真っ暗な山崎街道。

花道から、定九郎(歌六さん)が「あの老人は大金を持ってる」的なことを呟きながら歩いてきますよ。

って歌六さん、かっこえ~!!まさかのクールビューティー歌六さん!!国立来てよかった!!

で、定九郎、与市兵衛を待ち構えるために稲叢に隠れます。

そこに花道からやってくる与市兵衛。笠で顔を隠したまま草叢に引っ込みます(この方は、歌六さんが衣装を着替えるまでの時間稼ぎですね)。

そして、あらびっくり。草叢から与市兵衛(歌六さん)が登場です!でも化粧が定九郎のままだから怖い、笑。本家同様ぶつぶつと一人言で状況説明していると、稲叢からぬっと白い手がでて引き込まれます。

そして稲叢の中から現れたのは、定九郎(歌六さん)。なにこれ楽しすぎる、笑。そしてお決まり「五十両…」。歌六さんの五十両、痺れます!!

立ち去ろうとしたそのとき、死んだはずの与市兵衛(最初の与市兵衛の役者さんですね)がまさかの猪姿で復活

なにこのシュールな展開・・・。りびんぐでっど・・・?※国立劇場による増補だそうです

なんとか倒すも、猪を狙った鉄砲に撃たれ、定九郎すっぽんから退場。

歌六さん、最後までカッコよかったです!

『六段目』

与市兵衛と勘平が死んで14日、今日は盆。

与市兵衛の家では、おかや(東蔵さん)が村の衆(松江さん、歌昇、種之助)に盆踊りの振りを教えています

先月の歌舞伎座と同じ東蔵さんのおかや。悲しみに打ちひしがれながらも、お元気に生きている姿に救われます!ちゃきちゃき踊ってるし、笑。

踊りながら目をまわして倒れてしまったポーズは、勘平のパロディ?

『七段目』

祇園一力茶屋。

前半は、おかる(芝雀さん)&平右衛門(錦之助さん)の人形振り。お二人ともお見事

芝雀さんの丸っこいおかる、またお会いできて嬉しいです~*^^*

錦之助さんの平右衛門、超イケメン

この二人の兄妹も、なんかとってもいい~。

そして一番の御馳走、吉右衛門さんの由良之助(紫衣装の方だ~♪)が堂々奥からご登場。由良さまぁ~~~~

弥作とのギャップがたまらん。

弥作とのギャップがたまらん。ここで人形振りは終わり。

由良之助は心底を見極めたことを告げ、平右衛門の東下りを許します。

そして仲居や太鼓持ちも加わり、今宵ばかりは憂き世を忘れ、みんなで浮かれ騒ぐのでした(ビジュアルは完全マツケンサンバ♪)。

以上、最後までご機嫌な七段返し。

お腹いっぱい楽しませていただきました!!!

千穐楽まであと3日ですが、今月の国立劇場、オススメですよ~^^

16時半終演。

そのまま赤坂見附まで歩き、日比谷線で東銀座へ。