お城検索は→こちら

小野城は関市西神野と美濃市樋ケ洞にまたがる標高423mの本城山にあります。山頂を中心に東西約600m、南北約300mの範囲にわたって遺構が広がる中濃地域最大の山城です。

江戸時代から近代に書かれた文献資料では諸説書かれていますが、美濃守護代一族斎藤氏の居城であったと考えられます。

東側の斜面には切岸を用いた曲輪が連続して築かれています。大仏山、日竜峯寺がある高沢山へと続く東側の尾根には、隣接して築かれている竪堀があり、尾根の先には堀切・竪堀が設けられています。尾根の先からさらに東に進むと出丸と考えられる曲輪があり、土塁や障壁を持つ堀切、堀切から続く竪堀を見ることができます。東側の尾根一帯で、山城の強固な防衛施設を体感することができます。、、、関市城郭探訪より

場所は岐阜県関市小野・西神野(八神)~美濃市

本城山登山コースは東回りの「大洞コース」西回りの「小野コース」そして、両者の真ん中から登る「八神コース」と大きく三つあります。

自分は「八神コース」から登りました。

目標地点は「シダーヒルズ・カントリークラブ」(岐阜県関市西神野1181−1)

東海北陸道からだと「美濃IC」下車、県道343号線へ右折。5.3Km先の交差点を左折、1.6km先の県道286号線へ右折。200m先で左折し集落に向かうと「シダーヒルズ・カントリークラブ」が見えます。

東海環状線からだと「富加関IC」下車、県道58号線へ右折。「富野小学校」交差点を左折。Y字路を右に進んで県道286号線へ左折。「ほたるの里営農組合」を過ぎたらY字路を右折し集落に向かうと「シダーヒルズ・カントリークラブ」が見えます。

「シダーヒルズ・カントリークラブ」を右手に見ながら集落を直進。約150mで「香林寺」

その先「八神集落センター」

を過ぎると左カーブのところに「登山口駐車場」があります。

「八神コース」は小さな祠の左側から田んぼのあぜ道を進みます。

20mほどあぜ道を歩くと、左手に登山口があります。

途中の「カエル石」

「中間地点」休憩所

尾根道を登り始めて25分ほどで中間地点に到着。ここまでは比較的緩やかなルートですが、、、

徐々に道は険しくなり

滑落の危険や

ロープを頼りに急坂を登ります。

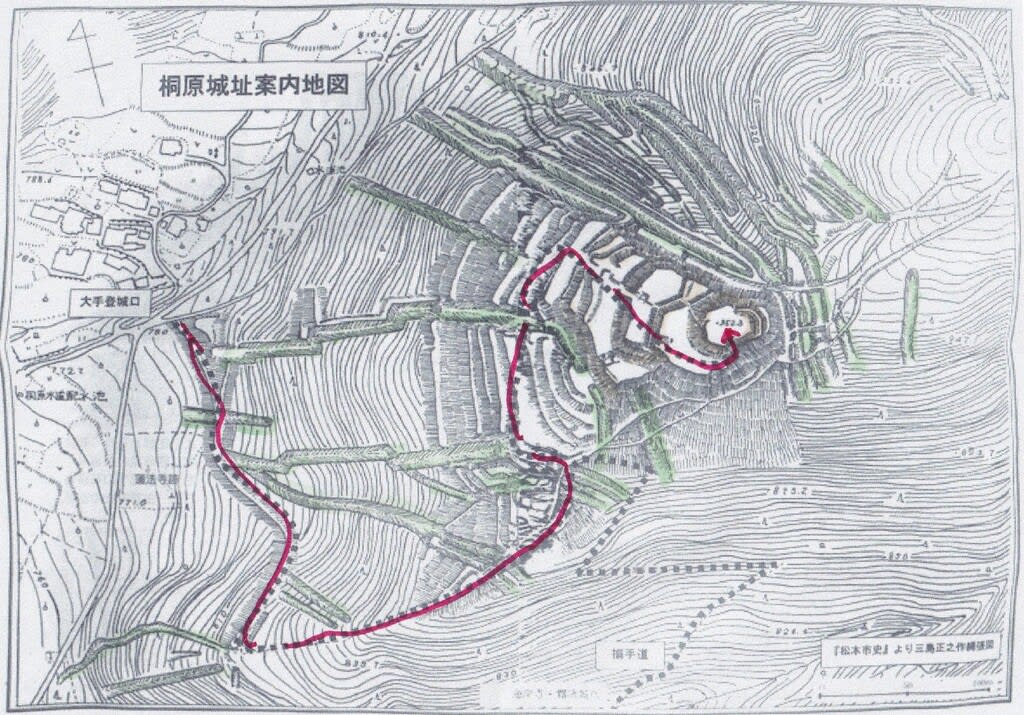

縄張り図

※登山口に設置のパンフレットより

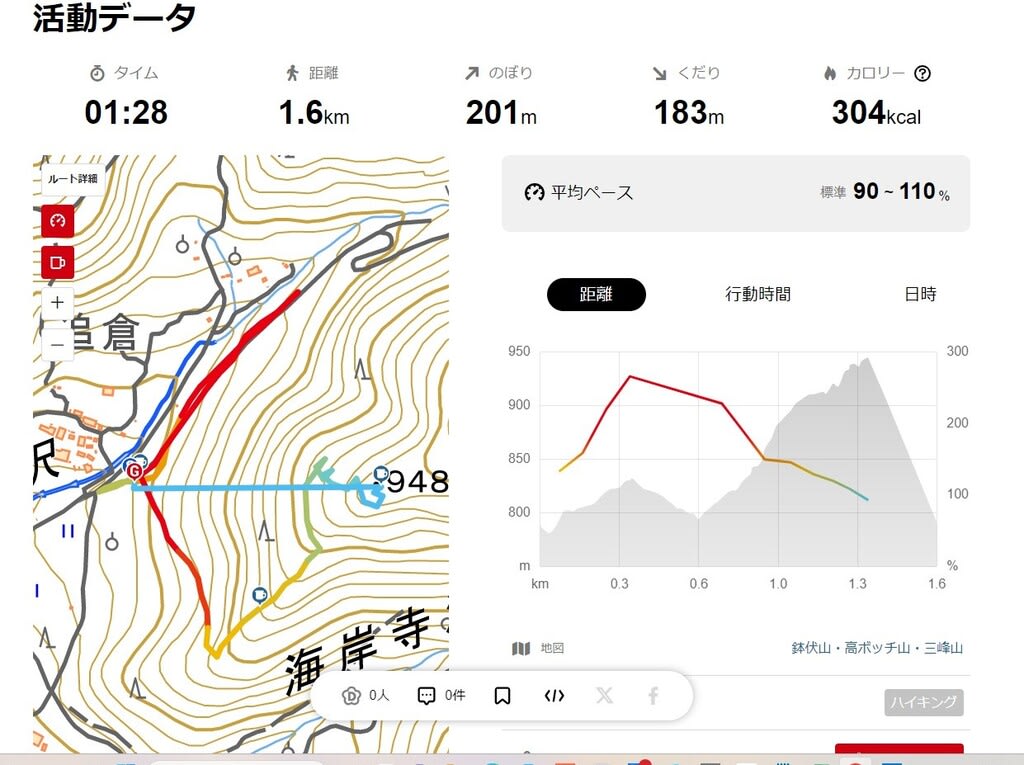

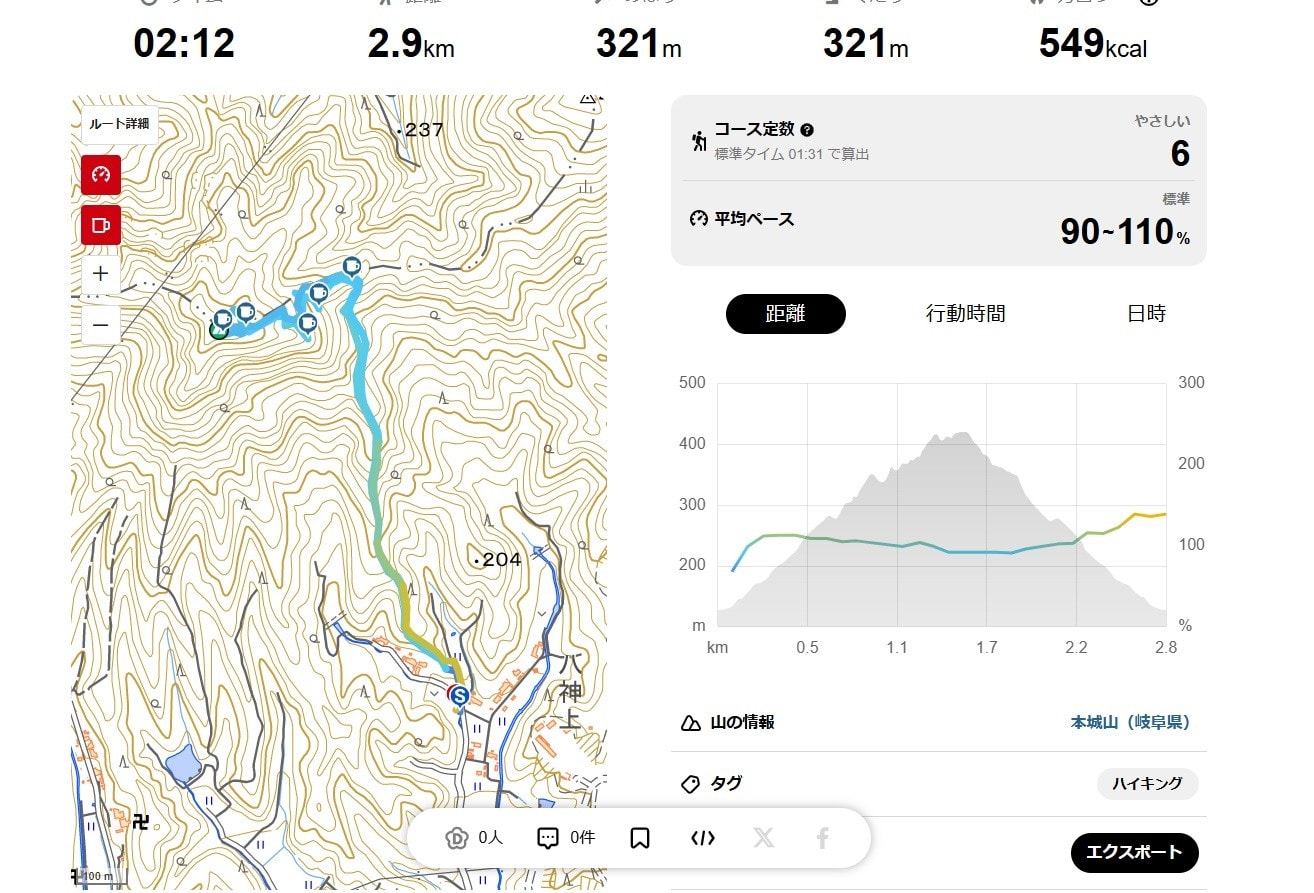

※ヤマップ行動履歴

「竪堀」

南尾根の防御施設

この先南尾根は東西に延びる尾根に合流します。

西へ行けば本郭、東に行けば東郭、その先は大仏山・高沢観音方面となります。

自分は分岐を西に進み本郭を目指しましたが、東尾根の堀切や曲輪などの遺構は残念ながら見落としてしまいました。

城域内にある「神滝」へはいくつかの侵入ルートがあります、あまりにしつこく(笑)案内看板があるので、根負けして立ち寄ってみました。

南側斜面に露出した岩盤から湧水がしたたり落ちています。

この一滴が谷筋に流れて川になるんですね。

案内板によれば、厳冬期になると幅50mのツララのカーテンになるそうで、景観スポットにもなっているそうです。

石垣分岐案内

「竪堀」

見張り台の石垣

南側斜面が開けてきました。

「見張り台」です。

南東に突き出た尾根筋を登ってくる攻め手を、弓矢や岩石を落として防ぐのに最適な場所です。

見張り台からの眺望

見張り台自然石

「見張り台石垣」

野面積みの石垣は、見張り台曲輪を支える土台で、岩の上に据えられています。

築城から500年ほど経過しても風雨に耐えて崩れないことに驚かされます。

見張り台直下の曲輪

見張り台から大手道に戻り本郭を目指します。

本郭直下に築かれた「6段の郭」段郭

各曲輪は切岸によって斜面下からの敵の侵入を防いでいます。

上段から見下ろす

段郭最上段にある井戸・石垣案内

「井戸」

山城で大切な水源。たいてい水源となる「水の手」は主郭から遠く離れた沢近くにあるのだが、小野城の水の手は主郭下の段郭という中心部にあって、とても便利だったことでしょう。

「石垣」

主郭下の東から北にかけての斜面に築かれています。

美濃はいち早く山城に石垣を導入した地域で、野面積みの武骨な石垣が山中に残されています。

段郭最上段から頂上の本郭へロープを頼りによじ登ります。

「頂上」

「本郭」当時はおそらく六合目以上の樹木を切り倒して裸山とし、60余りのすべての曲輪の輪郭にはのぼりを立てて虚勢を張りました。本郭は岐阜城、関城、加治田城、志津野城、椎倉城などへの対抗のために特に派手に飾り立てて威圧しました。本郭は平素は守備兵が守り、いざ籠城の際には城主や有力な武将が集結して軍議を開き、兵士を指揮する指令台になりました。

眺望

小野城は文化財の指定こそ有りませんが、地元から愛され親しまれていることがよ~くわかります

地元のお城愛が伝わってきますもんね

一つだけお願いするとすれば、危険箇所の目印テープですね。

転倒や滑落しそうになった際、「藁をも掴む」おもいで、とっさに掴んでしまうのではないでしょうか?そうなったらひとたまりもありませんよね。藁と一蓮托生なんていやですよね~

ぜひ、しっかりしたロープで安全を確保していただければと思います。

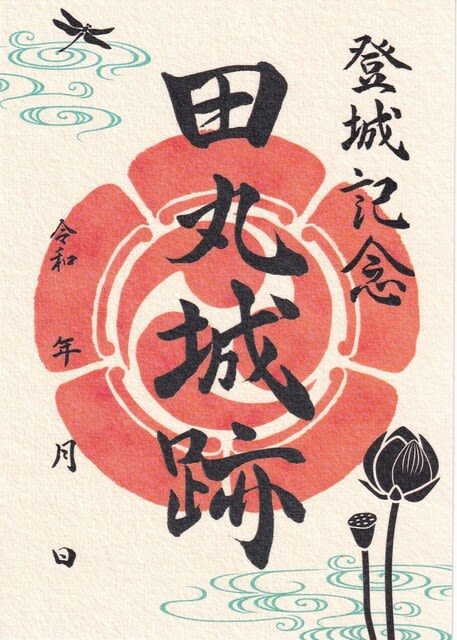

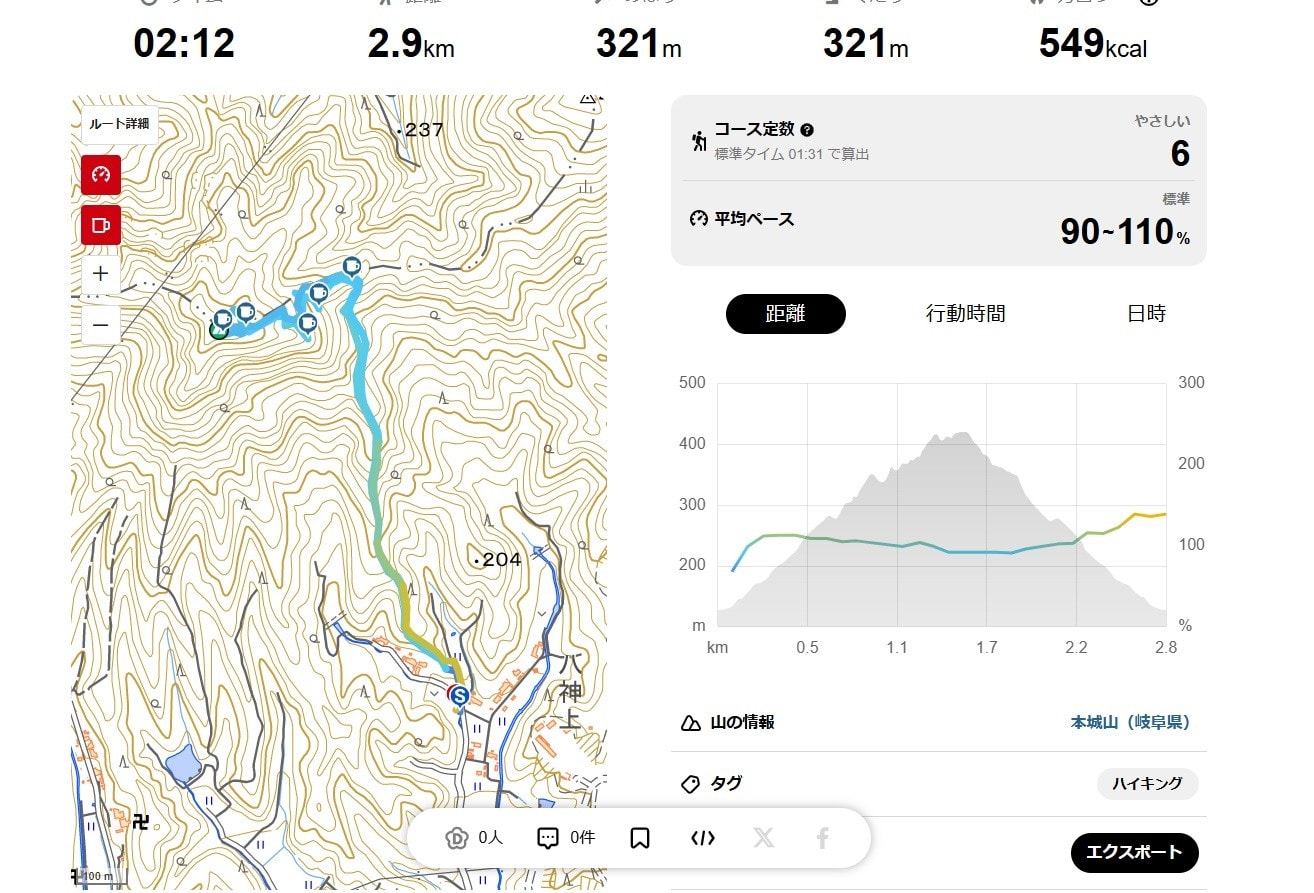

ヤマップ活動記録

活動時間2:12

移動距離2.9Km

比高321m

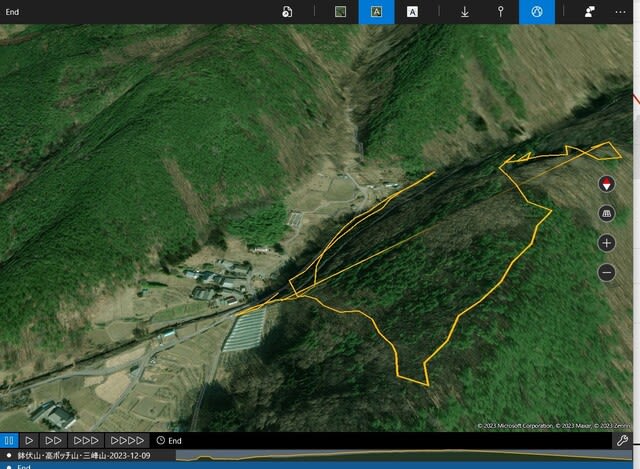

ヤマップ3D

※参考、、、現地案内板、関市城郭探訪、本城山登山マップ(富野ふれあいのまちづくり委員会)

【小野城】

《》

名称(別名);おのじょう(本城山城、栃洞山城)

所在地;岐阜県関市小野・西神野(八神)~美濃市

城地種類;山城

標高/比高;423m/270m

築城年代;大永年間(1521-1528)

廃城年代;天文23年(1554)?

築城者;不明

主な改修者;

主な城主;斎藤八郎左衛門宗久

文化財区分;なし

主な遺構;堀切・竪堀・井戸・石垣・曲輪

近年の主な復元等;

地図;

小野城は関市西神野と美濃市樋ケ洞にまたがる標高423mの本城山にあります。山頂を中心に東西約600m、南北約300mの範囲にわたって遺構が広がる中濃地域最大の山城です。

江戸時代から近代に書かれた文献資料では諸説書かれていますが、美濃守護代一族斎藤氏の居城であったと考えられます。

東側の斜面には切岸を用いた曲輪が連続して築かれています。大仏山、日竜峯寺がある高沢山へと続く東側の尾根には、隣接して築かれている竪堀があり、尾根の先には堀切・竪堀が設けられています。尾根の先からさらに東に進むと出丸と考えられる曲輪があり、土塁や障壁を持つ堀切、堀切から続く竪堀を見ることができます。東側の尾根一帯で、山城の強固な防衛施設を体感することができます。、、、関市城郭探訪より

場所は岐阜県関市小野・西神野(八神)~美濃市

本城山登山コースは東回りの「大洞コース」西回りの「小野コース」そして、両者の真ん中から登る「八神コース」と大きく三つあります。

自分は「八神コース」から登りました。

目標地点は「シダーヒルズ・カントリークラブ」(岐阜県関市西神野1181−1)

東海北陸道からだと「美濃IC」下車、県道343号線へ右折。5.3Km先の交差点を左折、1.6km先の県道286号線へ右折。200m先で左折し集落に向かうと「シダーヒルズ・カントリークラブ」が見えます。

東海環状線からだと「富加関IC」下車、県道58号線へ右折。「富野小学校」交差点を左折。Y字路を右に進んで県道286号線へ左折。「ほたるの里営農組合」を過ぎたらY字路を右折し集落に向かうと「シダーヒルズ・カントリークラブ」が見えます。

「シダーヒルズ・カントリークラブ」を右手に見ながら集落を直進。約150mで「香林寺」

その先「八神集落センター」

を過ぎると左カーブのところに「登山口駐車場」があります。

「八神コース」は小さな祠の左側から田んぼのあぜ道を進みます。

20mほどあぜ道を歩くと、左手に登山口があります。

途中の「カエル石」

「中間地点」休憩所

尾根道を登り始めて25分ほどで中間地点に到着。ここまでは比較的緩やかなルートですが、、、

徐々に道は険しくなり

滑落の危険や

ロープを頼りに急坂を登ります。

縄張り図

※登山口に設置のパンフレットより

※ヤマップ行動履歴

「竪堀」

南尾根の防御施設

この先南尾根は東西に延びる尾根に合流します。

西へ行けば本郭、東に行けば東郭、その先は大仏山・高沢観音方面となります。

自分は分岐を西に進み本郭を目指しましたが、東尾根の堀切や曲輪などの遺構は残念ながら見落としてしまいました。

城域内にある「神滝」へはいくつかの侵入ルートがあります、あまりにしつこく(笑)案内看板があるので、根負けして立ち寄ってみました。

南側斜面に露出した岩盤から湧水がしたたり落ちています。

この一滴が谷筋に流れて川になるんですね。

案内板によれば、厳冬期になると幅50mのツララのカーテンになるそうで、景観スポットにもなっているそうです。

石垣分岐案内

「竪堀」

見張り台の石垣

南側斜面が開けてきました。

「見張り台」です。

南東に突き出た尾根筋を登ってくる攻め手を、弓矢や岩石を落として防ぐのに最適な場所です。

見張り台からの眺望

見張り台自然石

「見張り台石垣」

野面積みの石垣は、見張り台曲輪を支える土台で、岩の上に据えられています。

築城から500年ほど経過しても風雨に耐えて崩れないことに驚かされます。

見張り台直下の曲輪

見張り台から大手道に戻り本郭を目指します。

本郭直下に築かれた「6段の郭」段郭

各曲輪は切岸によって斜面下からの敵の侵入を防いでいます。

上段から見下ろす

段郭最上段にある井戸・石垣案内

「井戸」

山城で大切な水源。たいてい水源となる「水の手」は主郭から遠く離れた沢近くにあるのだが、小野城の水の手は主郭下の段郭という中心部にあって、とても便利だったことでしょう。

「石垣」

主郭下の東から北にかけての斜面に築かれています。

美濃はいち早く山城に石垣を導入した地域で、野面積みの武骨な石垣が山中に残されています。

段郭最上段から頂上の本郭へロープを頼りによじ登ります。

「頂上」

「本郭」当時はおそらく六合目以上の樹木を切り倒して裸山とし、60余りのすべての曲輪の輪郭にはのぼりを立てて虚勢を張りました。本郭は岐阜城、関城、加治田城、志津野城、椎倉城などへの対抗のために特に派手に飾り立てて威圧しました。本郭は平素は守備兵が守り、いざ籠城の際には城主や有力な武将が集結して軍議を開き、兵士を指揮する指令台になりました。

眺望

小野城は文化財の指定こそ有りませんが、地元から愛され親しまれていることがよ~くわかります

地元のお城愛が伝わってきますもんね

一つだけお願いするとすれば、危険箇所の目印テープですね。

転倒や滑落しそうになった際、「藁をも掴む」おもいで、とっさに掴んでしまうのではないでしょうか?そうなったらひとたまりもありませんよね。藁と一蓮托生なんていやですよね~

ぜひ、しっかりしたロープで安全を確保していただければと思います。

ヤマップ活動記録

活動時間2:12

移動距離2.9Km

比高321m

ヤマップ3D

※参考、、、現地案内板、関市城郭探訪、本城山登山マップ(富野ふれあいのまちづくり委員会)

【小野城】

《》

名称(別名);おのじょう(本城山城、栃洞山城)

所在地;岐阜県関市小野・西神野(八神)~美濃市

城地種類;山城

標高/比高;423m/270m

築城年代;大永年間(1521-1528)

廃城年代;天文23年(1554)?

築城者;不明

主な改修者;

主な城主;斎藤八郎左衛門宗久

文化財区分;なし

主な遺構;堀切・竪堀・井戸・石垣・曲輪

近年の主な復元等;

地図;