お城検索は→こちら

田峯城は県下有数の高山である段戸連峰を間近に控え、寒狭川の渓流を遙かに見下ろす標高387mの独立丘陵にある山城です。

本丸より北西に道寿曲輪、畷曲輪、蔵屋敷、井戸曲輪が、最下段には表曲輪、裏曲輪、大手門跡が、東南方に離れ仕置き場と「厩」があったといわれています。

本丸から見下ろした寒狭川の蛇行と城をいただく山並みがまさに大蛇のようであることから、田峯城は蛇頭城(じゃずがじょう)とも呼ばれていました。

奥三河で力を持っていた三氏族「山家三方衆」、作手の奥平氏、長篠の菅沼氏、そして田峯の菅沼氏により文明2年(1470)に田峯城は築かれた。

その後、5代目城主菅沼定忠が、天正3年(1575)武田氏に従って長篠合戦に出陣し敗退、武田氏と共に逃れた定忠は、飯田において天正10年(1582)徳川方に捕らえられ、田峯城は従兄弟(菅沼定直の子)定利が徳川の命により城主となった。天正11年(1583)定利が飯田郡代となり移住後、田峯城は廃城となった。(定忠は命を助けられ、徳川に属したと言われる)、、、田峯城パンフレットより

田峯城争乱

設楽原の合戦を前に場内は徳川か武田かの帰属を巡り意見が対立。城主定忠と家老城所道寿は、叔父定直と家老道善を城に残し、武田方として参戦。

武田勝頼軍大敗。菅沼定忠、敗将勝頼を案内し帰城するも、敗戦を知る留守居派に入城を拒まれる。

勝頼、迎えの将に守られ甲州へ帰還。

翌年、菅沼定忠、明け方の田峯城を急襲。老若男女96人を惨殺し首を晒す。

場所は愛知県北設楽郡設楽町田峯城

新東名「新城」IC下車(道の駅もっくる新城)国道151号線へ右折。「有明」交差点で左折し国道257号線へ。7.5Km先「長楽」交差点で右折し県道436号線へ。鳳来の町へ入ると県道32号線/389号線と合流。15Km先県道32号線分岐を直進。県道389号線を豊川沿いに走ります。17.7Km先「田峯」交差点を直進し国道257号線へ。19.4Km先「田峯十一面観音の入り口看板」の交差点で左折し、すぐにもう一度大きく左折して山道を進みます。「田峯小学校」で側道を左に入り、JAのお茶工場を過ぎたら側道を右に入ると田峯城駐車場となります。

駐車場から先、赤い橋を渡るとすぐ城址です。

駐車場からの城址全景

山頂から南斜面に広がる城址を俯瞰したイラスト

※田峯城パンフレットより

大手門跡

空堀に懸かる木橋と柵列で囲まれた辺りが大手門跡

名無曲輪(帯曲輪)

表曲輪

入り口近くにある曲輪

井戸曲輪

掘り抜きの井戸ではなく雨水を溜める施設があったと考えられています。

畷曲輪(あぜくるわ)

「なわてくるわ」のことを「あぜくるわ」と呼んでいる。

大手門付近俯瞰

裏曲輪

道寿曲輪

現在は墓となっていますが

五代目城主菅沼定忠とともに長篠合戦に出陣した、家老・城所道寿の屋敷跡と考えられています。

模擬御殿を見上げる

御殿の下の段にある小さい曲輪が「御台様屋敷」

城主の奥方の屋敷があった場所。

本丸に建設された模擬御殿等の施設

御殿以外は自由に見学できます。

御殿の内部は有料で見学することができます。(9時から16時まで、大人220円・中学生以下110円)

受付にて御城印を購入することができます。

御殿

物見台

搦手門と厩(実際にあった場所とは別の所に復元展示されています)

大手門(実際にあった場所とは別の所に復元展示されています)

ここまでが整備された。一般の観光客向けのルートですね

田峯城は実際に使われた山城です。

なので遺構もたくさん残っています。

本丸の裏手、東側の未整備の山中に曲輪や堀などの遺構を見ることができます。

搦手門跡

堀切

左側馬場方向、右側仕置曲輪方向

仕置場

畦曲輪

堀切俯瞰

奥は馬屋

南斜面に刻まれた竪堀

北西側搦手道

搦手道と枡形(模擬か?)

【まとめ】

ヤマップ行動記録

活動時間:51分

移動距離;1100m

ヤマップ3D

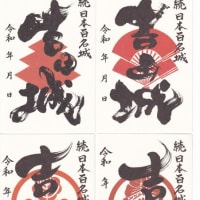

【御城印】

御殿入場受付にて

【田峯城】

《》

名称(別名);だみねじょう(蛇頭城)じゃずがじょう

所在地;〒441-2221 愛知県北設楽郡設楽町田峯城9

城地種類;山城

標高/比高;500m/50m

築城年代;文明2年(1470年)

廃城年代;天正10年(1582年)

築城者;菅沼定信

主な改修者;

主な城主;菅沼定信、菅沼定忠

文化財区分;町指定史跡

主な遺構;曲輪、堀

近年の主な復元等;御殿(入場料必要)、大手門、搦手門、物見台

御殿のみ入場料必要(9:00~16:00)

地図;

田峯城は県下有数の高山である段戸連峰を間近に控え、寒狭川の渓流を遙かに見下ろす標高387mの独立丘陵にある山城です。

本丸より北西に道寿曲輪、畷曲輪、蔵屋敷、井戸曲輪が、最下段には表曲輪、裏曲輪、大手門跡が、東南方に離れ仕置き場と「厩」があったといわれています。

本丸から見下ろした寒狭川の蛇行と城をいただく山並みがまさに大蛇のようであることから、田峯城は蛇頭城(じゃずがじょう)とも呼ばれていました。

奥三河で力を持っていた三氏族「山家三方衆」、作手の奥平氏、長篠の菅沼氏、そして田峯の菅沼氏により文明2年(1470)に田峯城は築かれた。

その後、5代目城主菅沼定忠が、天正3年(1575)武田氏に従って長篠合戦に出陣し敗退、武田氏と共に逃れた定忠は、飯田において天正10年(1582)徳川方に捕らえられ、田峯城は従兄弟(菅沼定直の子)定利が徳川の命により城主となった。天正11年(1583)定利が飯田郡代となり移住後、田峯城は廃城となった。(定忠は命を助けられ、徳川に属したと言われる)、、、田峯城パンフレットより

田峯城争乱

設楽原の合戦を前に場内は徳川か武田かの帰属を巡り意見が対立。城主定忠と家老城所道寿は、叔父定直と家老道善を城に残し、武田方として参戦。

武田勝頼軍大敗。菅沼定忠、敗将勝頼を案内し帰城するも、敗戦を知る留守居派に入城を拒まれる。

勝頼、迎えの将に守られ甲州へ帰還。

翌年、菅沼定忠、明け方の田峯城を急襲。老若男女96人を惨殺し首を晒す。

場所は愛知県北設楽郡設楽町田峯城

新東名「新城」IC下車(道の駅もっくる新城)国道151号線へ右折。「有明」交差点で左折し国道257号線へ。7.5Km先「長楽」交差点で右折し県道436号線へ。鳳来の町へ入ると県道32号線/389号線と合流。15Km先県道32号線分岐を直進。県道389号線を豊川沿いに走ります。17.7Km先「田峯」交差点を直進し国道257号線へ。19.4Km先「田峯十一面観音の入り口看板」の交差点で左折し、すぐにもう一度大きく左折して山道を進みます。「田峯小学校」で側道を左に入り、JAのお茶工場を過ぎたら側道を右に入ると田峯城駐車場となります。

駐車場から先、赤い橋を渡るとすぐ城址です。

駐車場からの城址全景

山頂から南斜面に広がる城址を俯瞰したイラスト

※田峯城パンフレットより

大手門跡

空堀に懸かる木橋と柵列で囲まれた辺りが大手門跡

名無曲輪(帯曲輪)

表曲輪

入り口近くにある曲輪

井戸曲輪

掘り抜きの井戸ではなく雨水を溜める施設があったと考えられています。

畷曲輪(あぜくるわ)

「なわてくるわ」のことを「あぜくるわ」と呼んでいる。

大手門付近俯瞰

裏曲輪

道寿曲輪

現在は墓となっていますが

五代目城主菅沼定忠とともに長篠合戦に出陣した、家老・城所道寿の屋敷跡と考えられています。

模擬御殿を見上げる

御殿の下の段にある小さい曲輪が「御台様屋敷」

城主の奥方の屋敷があった場所。

本丸に建設された模擬御殿等の施設

御殿以外は自由に見学できます。

御殿の内部は有料で見学することができます。(9時から16時まで、大人220円・中学生以下110円)

受付にて御城印を購入することができます。

御殿

物見台

搦手門と厩(実際にあった場所とは別の所に復元展示されています)

大手門(実際にあった場所とは別の所に復元展示されています)

ここまでが整備された。一般の観光客向けのルートですね

田峯城は実際に使われた山城です。

なので遺構もたくさん残っています。

本丸の裏手、東側の未整備の山中に曲輪や堀などの遺構を見ることができます。

搦手門跡

堀切

左側馬場方向、右側仕置曲輪方向

仕置場

畦曲輪

堀切俯瞰

奥は馬屋

南斜面に刻まれた竪堀

北西側搦手道

搦手道と枡形(模擬か?)

【まとめ】

ヤマップ行動記録

活動時間:51分

移動距離;1100m

ヤマップ3D

【御城印】

御殿入場受付にて

【田峯城】

《》

名称(別名);だみねじょう(蛇頭城)じゃずがじょう

所在地;〒441-2221 愛知県北設楽郡設楽町田峯城9

城地種類;山城

標高/比高;500m/50m

築城年代;文明2年(1470年)

廃城年代;天正10年(1582年)

築城者;菅沼定信

主な改修者;

主な城主;菅沼定信、菅沼定忠

文化財区分;町指定史跡

主な遺構;曲輪、堀

近年の主な復元等;御殿(入場料必要)、大手門、搦手門、物見台

御殿のみ入場料必要(9:00~16:00)

地図;