富山城郭カードは→こちら

ラーメン食べ歩きの腹ごなしにお城を巡るというお城ファンにとって不埒な行為ですが、訪ねるとそれなりに深く知りたくなり知ると楽しくなります。

知識が全く無いので先ずは訪ねた先の資料を集め、今後の活動に活かせればいいなと思い日記代わりに記録しました。

北陸・富山に住む者として一番身近なお城は「富山城」

一番身近な大名は高岡開町の祖「前田利長」

その本家本元がお隣の石川県金沢市。兼六園を庭園として有する加賀百万石の「金沢城」であり、「加賀藩主前田氏」です。

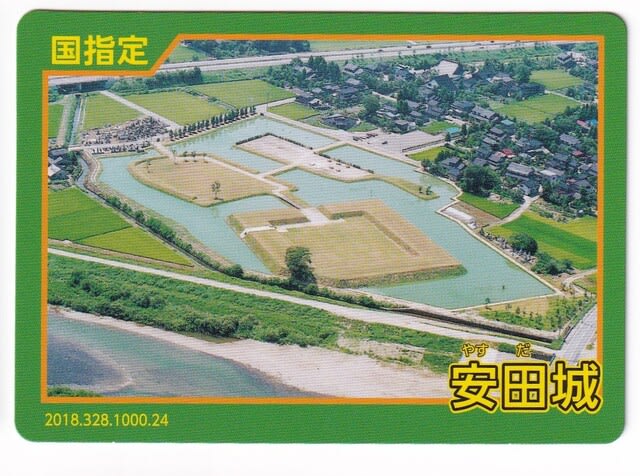

前回は呉羽山に残る『白鳥城』を紹介したが、その支城である『安田城』は避けて通れません。

資料収集編に引き続きみどころを紹介。(※出典:安田城跡資料館)

「右曲輪」に設置された「野外模型」で「白鳥城」「安田城」「富山城」の位置関係を地図上で確認、縮尺はタイルの1辺が500m。

「安田城」の縄張り、縮尺はタイルの1辺が30m。

現在は堀と土塁が復元されているが、遺構をCGで復元してありイメージしやすい。(安田城跡資料館)

まずは堀の外から土橋を渡って

「右曲輪」へ

ここには先ほど紹介した「野外模型」が展示してあります。

右曲輪には土塁が復元されていませんが江戸時代に描かれた「越中安田古城之図」には一部描かれているため土塁を低木で表現しているそうです。

右曲輪北側に細長く出っ張った半島は、復元CGによると「物見櫓」が建っていたと思われ、井田川に守られた東側に対して脆弱な北西の守りを強化していた一環が伺えます。

背後は呉羽山で、山頂部の赤いアンテナの辺りに「白鳥城」があります。

右曲輪から土橋を渡って

「二の丸」へ

土塁に囲まれた本丸内部より広い空間には物見櫓や下級武士の館があったのだろうか。

二の丸は本丸側の北東面を除く3面が土塁で囲まれている。

背後は呉羽山、奥は本丸

二の丸南東面には土塁が無くむき出しとなっているが、これは敵が二の丸まで侵攻した際対岸の本丸土塁上から迎撃しやすいように設計されている。

二の丸から木橋を渡って

「本丸」へ

土橋ではなく「木橋」なのは敵に攻め込まれた際、破壊したり火をつけて侵入を防ぎ籠城できるようにするため。

本丸広場

土塁へ登る階段が設置されている。結構高くて急です。

これが四方を取り囲んでいる。

土塁展示施設

内部では断面構造を見学できる。

堀は2mくらい掘り下げられており、そこから出た土砂を盛り土として土塁が築かれた。

法面の傾斜角度は45度もあるので外部からの侵入は容易ではない。

二の丸と比べると2倍以上の規模を有し城の中枢部である本丸を守る土塁の防御性の高さが伺える。

二の丸から本丸土塁を見る。堀の奥は井田川。その井田川より堀に水を取り入れている。

当時は井田川を天然の堀として南東方向の守りとしていた。

♪ ◆ ☆

【安田城跡資料館】

発掘された出土品の展示や立体模型、CG画像など目で見て理解できる内容となっている。

大型モニターで解説画像を見ることができる。

また県内各地の城(城跡)の資料が一元的に収集されていおり、必要に応じて縄張り図などの資料を持ち帰ることができる。

開館時間:午前9時から午後5時まで

休館日:月曜日(祝日の場合は翌火曜日)

入館料:無料

【安田城】

《越中における戦国時代終焉の地、前田の時代》

名称(別名);やすだじょう(安田塁)

所在地;富山市婦中町安田字殿町割348-1

富山市婦中町安田244-1(安田城資料館)

城地種類;連郭式平城

築城年代;1585年

築城者;前田利家

主な城主;岡嶋一吉

文化財区分;昭和56年2月国指定史跡

近年の主な復元等;土塁、堀

天守の現状、形態;城跡

地図;

※出典、、、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』