越中・越後を結ぶ北陸道を迎えるように、北へ張り出す尾根の山は、12世紀ころに佐味庄の領主・佐味太郎が、神の鎮まる神体山として尊び、百山の峠を掘り割って道を通し、城を築いていました。北朝期(1331~1394)には越中守護普門俊清らによって、南北1.5Kmの尾根の7か所を堀で断ち曲輪を段上に設け、要塞の山に変えました。戦国期(1500~1600)に入ると、両越の武将長尾・上杉氏によって、堀切は広げられ、幾筋もの竪堀を伸ばし、曲輪には横堀を巡らせました。また空堀を掘り起こし土屋石を盛り上げて塁を築き、構えを堅固にした。この城は、宮崎城と緊密な関係を持ち、両越国境の護りに活動しました。、、、現地案内板より

場所は富山県下新川郡朝日町横尾

前回訪問した「宮崎城」の向かいの山です。宮崎城の記事は→こちら

北陸自動車道朝日IC下車、国道8号線を新潟方面に向かい、「横尾西」交差点で県道103号線を右折。「笹川トンネル」に入る手前、一つ目の交差点を右折し、さらに一つ目の路地を左に入ると、「長願寺」があります。

「長願寺・駐車場」下の道を、お寺に向かって左に行きます。(ここ重要です‼ 自分はいきなり間違って直進し1時間ほどロスしました💦、、、最後にオマケ記事掲載ありw)

写真は振り返って、お寺の鐘撞堂(正面)と駐車場(左側)を見ているところです。

100mほど行くと小さな沢があり、これを超えると「中部自然歩道」の入り口となります。車は入り口手前の空き地に2台くらいは止められますが、自分は分からなかったので長願寺を訪ね、駐車場に停めさせていただきました。ご厚意に感謝です。

現在は害獣侵入防止の大きなフェンスが張られ、入り口の扉には鎖が巻かれていますが鍵はかかっていないので、入山者は自由に立ち入ることができます。

ただし、出入りの際には必ず扉を閉め、「カラビナ」で鎖を固定しておきましょう。

害獣除けの柵の扉を閉めると、動物園の檻の中に閉じ込められたみたいな緊張感に包まれます。 自ら入ったのですから自己責任ですけどね(;^ω^)

ほどなくして八幡神社の分岐が現れます。

登城安全祈願

最近お堂があると必ずお参りしていきます (2・2・1および合掌)

ここからは「中部自然歩道」を頂上目指して歩きます。

尾根を登った辺りで分岐があります。

左は「上百山砦」、、、の記事は→こちら

右は「横尾城址」

分岐の先には高圧送電線の鉄塔が見えてきます。

「馬鬣山(ばりょうざん)」休憩所

明治天皇が北陸巡幸の際、この山を見て『馬の鬣(たてがみ)に似た山である』と称されたことから「馬鬣山」と名付けたと言われているそうです。

案内板とベンチがありますので、しばし休憩。

今馬鬣山に立ちその姿を見ることはできませんが、ここからの眺望はそれ以上に美しいと思います。

北陸道が真っすぐに富山方向に伸びる。

朝日町泊の町並みと富山湾

左下は旧JR北陸線(現在はあいの風とやま鉄道)と国道8号線

富山湾越しに正面に見える能登・氷見方向(西側)

海と空の間の水平線上にブルーが反射して、紺碧+蒼+青の三色が現れ感動しました。

望遠ズーム使用

馬鬣山から尾根を下るといよいよ横尾城址です。

堀切や竪堀(図面F)も現れ

最後の登りの先に案内看板が見えてきました。

ここで当日の行程を縄張り図にて紹介します。

佐伯先生著、越中中世城郭地図Ⅱ(ブログ管理者加筆)

侵入経路は図面の左下からです。

案内看板が建っているのは図面④(櫓台)の辺りで

案内看板左手には竪堀⓹が口を広げています。

竪堀⓹の中に入ってみました。

入り口付近は茂みとなっていますが、奥に進むと遺構がハッキリと見えてきました。

斜面に縦に掘られた溝

等高線を調べてみるとその落差は50mほどもあり、下から仰ぎ見ると非常に高さを感じます。

竪堀の途中から東に回り込んでみます。

北側尾根に階段状に段々と築かれた削平地HからE(案内看板では北曲輪)

同土塁

E曲輪から東に回り込むと堀に出ました。

案内板では東二の曲輪と東二の曲輪のあたりです。

東二の曲輪を過ぎるとまた空堀に出ました。

図面⑫のT字型をした空堀の北端と思われます。

堀の中を進むと途中でT字路に堀が分岐しているではありませんか!

写真中央部で右にも堀がある

取りあえず直進して南の端まで進んでみます。

⑫先端は谷まで掘られ、東尾根を断ち切っています。

堀から西側斜面を登りきったところが「馬出曲輪」(案内板では「南曲輪」)

土橋を経て出撃する兵士の溜まりでしょうか? 細長い削平地です。

先ほどのT字路になった東西に掘られた空堀を、土橋で繋いでいます。

土橋

左手は東西に掘られた空堀の西側⑬

土橋を渡った先には櫓が建てられ警戒にあたっていたんでしょうね。

⑦櫓台跡、虎口

A郭(中曲輪)の削平地

A郭(中曲輪)北側櫓台跡

奥には案内看板が見えます。

左手の藪が少し高くなった削平地で、B郭(案内板では「本曲輪」)だと思われます。

ぐるっと一周して、元の案内板に戻ってきました。

次は

案内看板より「中部自然歩道」を通り「京保山」方向に向かいます。目的は南尾根の空堀、竪堀等がある「殿山峠」です。

道はうねり、山や谷もうねっています。ワクワクします💛

写真左手はB郭(本曲輪)、右手はCの丘陵(武者隠し)でしょうか?

空堀⑬

先ほどのT字路になった空堀の西端がここまで伸びています。

南尾根竪堀⑩

南尾根堀切⑨

尾根が断ち切られているのがわかります

南尾根堀切⑨断面

「中部自然歩道」「殿山峠」分岐

南尾根土塁⑪

同竪堀

【まとめ】

入山口を間違えないこと!(笑)

入山したら害獣との遭遇は自己責任

「中部自然歩道」は整備されトレッキングには最適、馬鬣山からの眺望は忘れられません。

城址の遺構は凄く良好な状態で保存され、分かり易い。下草の少ない時期に訪問すればもっと明確に把握することができたことでしょう。

未完の部分が残ると指摘がありますが、自分には土と草と密林で、どれが完成形で何故未完と分かるのかわかりませんでした(笑)

やっぱり、現地説明会などに参加して、具体的に見方を教えてもらうのが一番だと感じました。

今後そういう機会があれば是非参加したいものです。

【横尾城】

名称(別名);よこおじょう

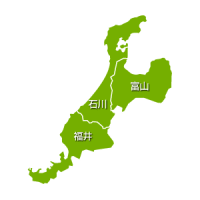

所在地;富山県下新川郡朝日町横尾

城地種類;山城

標高/比高;241.0m/190m

築城年代;16世紀

廃城年代;16世紀

築城者;上杉氏か

主な改修者;

主な城主;

文化財区分;

主な遺構;曲輪、切岸、土塁、竪堀、横堀、堀切

近年の主な復元等;

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅱ

地図;

【番外編】

《アサイチで道を間違えるの巻💦》

「長願寺・駐車場」から何の疑いもなく、山の方向に登って行った!!!!!

これが間違いの始まり!!!!!

お墓の脇を通ると駐車スペースらしきものもあって、間違いないと確信w

害獣除けのフェンスから入山。

車が通った轍もある舗装された林道。

いよいよ登城道、順調に見えたが、、、、、、、

ごっつい鉄製の檻

猪用でしょうか、周りにはメッチャ足跡が、、、、💦

石垣か?

心はワクワク踊るが、分岐点らしきわき道に入るが藪で進めない

林道は沢に行き当たり、その先には道らしきものが見当たらない💦

ここで引き返す勇気を発揮!!!!!!

もう一度お寺の駐車場に戻り頭を整理する。

『山門前を左に行くと駐車スペースがある』ということは、登って行かないのか(;^ω^)

そこに気付くまで1時間ほどのロスでした(笑)

全工程を携帯アプリで確認すると

山の西側に迷い込んでいたんですね、それ以上無理しないでよかったです(笑)

上百山砦の記事につ・づ・く~