いしかわ城郭カード→こちら

前回のエントリーは→こちら

加賀市史跡大聖寺城

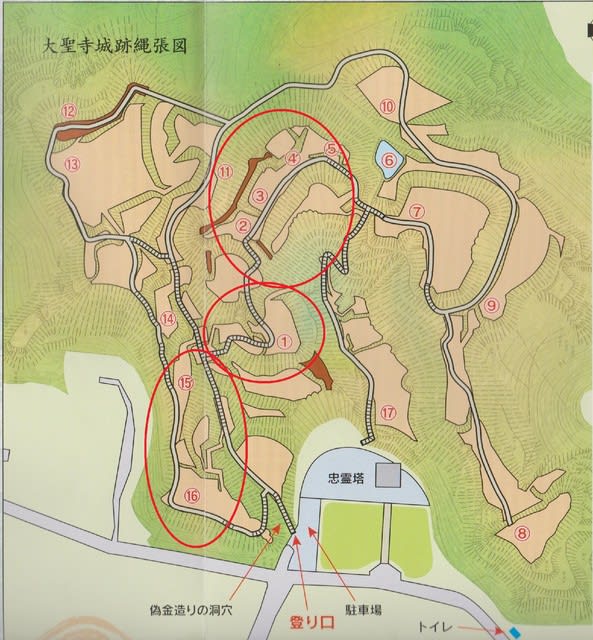

大聖寺城は標高63m程度の低山ながら急峻な斜面であり、通称「錦城山」(藩政期には「古城山」と言われていた)に築城されました。この地は古代より水陸交通の要衝であり、また越前と加賀の国境に近く重要な軍事拠点であったため、南北朝時代から織豊時代まで度々合戦の舞台となりましたが、藩政期には廃城となり人々の立ち入りが禁止された「お止め山」となりました。明治以降も大きく改変されず、土づくりの城から石垣の城へ変遷する近世城郭の成立期の遺構を良好にとどめています。

※加賀市観光推進部文化振興課発行

前回無念にも見逃してしまった「本丸」及び「東丸」を訪ねての再訪

ルートは「東丸」から「下馬屋敷」を経て「馬出曲輪」から「本丸」「馬洗い池」で折り返しという短いけど重要な工程。

◆「東丸」

大聖寺城の南東部に位置し、「鐘が丸」から東に延びる尾根の先端部にある曲輪で、大手道の谷側を防御する最も重要な曲輪であった。南側と東側は急峻な斜面で天然の要害となっている。

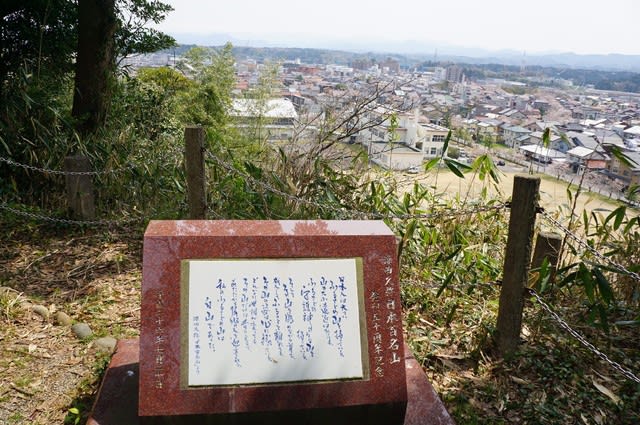

白山の眺望がすばらしく、曲輪の一画に深田久弥の日本百名山発刊50周年を記念する石碑が建立されている。

深田久弥は地元出身の文学者で登山家、江沼神社内に「山の文化館」がある。→こちら

「下馬屋敷」(前回訪問)から東丸を見る

登山道に戻り本丸を目指す

◆「馬出曲輪」

本丸から続く尾根の東端に位置するほぼ方形の曲輪で、南側の一段下がった部分に枡形虎口が形成され、防衛上もっとも強固な構造となっていた。通路は曲輪を通り直角に進行方向を変えて本丸下の曲輪に通じた。このような曲輪と城道を屈折させた出入口を「馬出」と呼び近世城郭が到達した最も効果的な出入り口の形態である。対面所側に低い石垣が残っている。大聖寺城内において石垣が用いられているのは「本丸櫓台」とここだけであり、いかに重要視されていたかが分かる。

この平坦面で左へ直角にクランクして本丸へ向かう敵兵の勢いをそぐ重要な工夫

本丸下の広場から本丸を仰ぐ

本丸という最重要施設へは「坂土橋」という細い坂道を通って勢いをそぐ工夫

坂土橋はさらにS字にカーブを繰り返し本丸に至る。

◆「本丸南虎口」

本丸正門で「馬出曲輪」への出入り口。裏門に当たる北東虎口が防御を主とする形式に対し、この虎口は二つ折れの坂土橋の造りで、防衛と攻撃を兼ね備えた構造となっていた。坂土橋の上には正門に相応しい荘厳な門と、石垣の土塁があったことが発掘調査の結果確認されている。

虎口にあった荘厳な門の礎石であろうか?平坦に研磨された巨大な石が苔むして放置されていた。

◆「本丸」

大聖寺城本丸跡、城跡の中心となる曲輪で最高所に位置する。北東端と南端に二か所の出入り口の「虎口」が設けられている。北端に天守相当の「本丸櫓台」が設けられ、そこから南西端にかけて大規模な土塁を設けて「局谷」を防御していた。内部の平坦面にも目隠し塀などがあったと考えられる。

本丸平坦部、左は土塁

大規模な土塁が局谷を防除していた

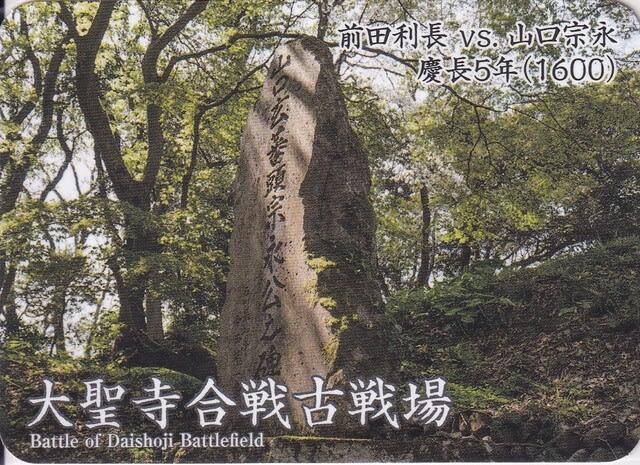

本丸土塁と櫓台を背景に「山口玄蕃頭宗永」の忠魂碑が建立されている。

小早川秀秋の重臣で七万石の領主として入城したが、徳川方についた前田利長により攻撃され山口氏は討ち死に、落城した。

◆「本丸櫓台跡」

発掘調査により、東・南面に石垣が確認されたが建物跡の基礎等が残っていなかったため櫓の具体的姿は復元できないが、平面積の広さからみて福井県の丸岡城天守よりも一回り大きい天守相当の櫓が建っていたと推定される。また南北に付属部分があることからつけ櫓を伴った複雑な構造であった建物の可能性が高い。

櫓台頂上の平坦部、奥に一段下がった付属部分がある

櫓台から延びる本丸土塁

◆「北東虎口」

本丸の裏門で「二の丸」への出入り口。虎口は上下二段に枡形の方形空間を重ねており防御を重視した構造となっている。上段の枡形にはL字型の土塁を設け、太い柱の建物があったことが発掘調査にによる掘っ立て柱穴によって確認された。出段の枡形にも厳重な門があったことが推定されている。

二の丸方向から本丸への坂道は二段になっており大きくクランクしている。

二の丸から馬洗い池を眼下にし、北東虎口に至る坂道。

◆当時の姿を復元した模型があると聞き、JR大聖寺駅前の「観光案内所」に行きましたが残念ながらコロナの影響で臨時休館でした。

ショーウィンドー越しに撮影w

本当はこんな感じです(三郎兼続の日記より引用→こちら)

※2022年6月12日 お城検索、いしかわ城郭カードリンク、写真追加

【大聖寺城】

《城跡に建てられた大聖寺陣屋の茶室「長流亭」は、小堀遠州の設計》

名称(別名);錦城

所在地;石川県加賀市大聖寺地方町

城地種類;連郭式平山城

築城年代;鎌倉時代

築城者;狩野氏

主な城主;狩野氏、一向一揆、朝倉氏、堀江景実、簗田氏(戸次氏)、佐久間盛政、藤丸氏(上杉氏)、拝郷家嘉、溝口秀勝、山口宗永、前田氏

文化財区分;加賀市史跡

近年の主な復元等;主な改修者柴田勝家

天守の現状、形態;元和元年(1615)廃城 城址

地図;

※出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』