お城検索は→こちら

富山城郭カードは→こちら

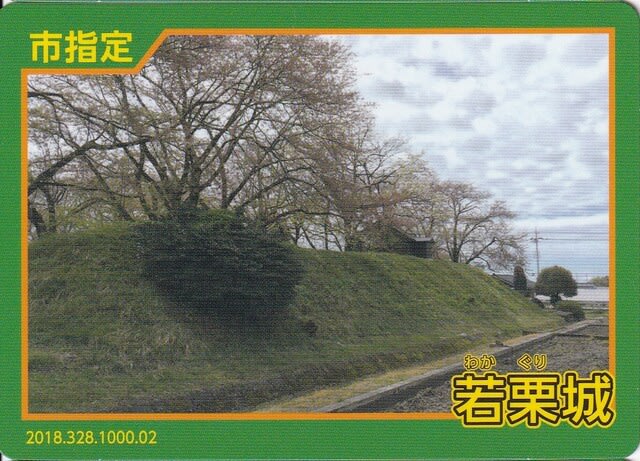

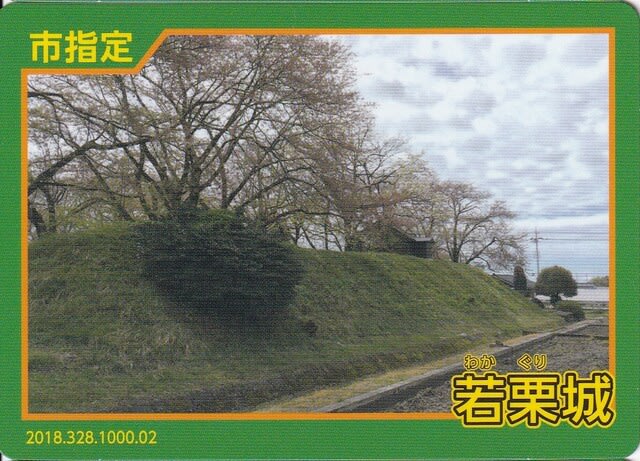

若栗城は地元の人たちから「たちのしろ」と呼ばれ、黒部川扇状地上にある平城で、旧道に面した交通の要所に位置していました。敷地は東西約100m、南北約80mの広さがあり、城舘の防御のために周囲には土塁が築かれ、その外側に堀が巡らしてありました。土塁は北・西・南の三方を囲む形で東側が明けてあり、今でも高さ約5m、幅10mから20mの土塁の一部が残っています。調査により珠洲焼・越前焼・越中瀬戸・伊万里焼などが出土しました。また土塁の基礎固めの石列、建物に関する石敷が見つかっています。城舘は戦国時代に造られたと考えられます。城舘のあるこの地域は、穀物の生産拠点と考えられ、平地の中でも黒部川の洪水から避けられる微高地に造られていました。

ほかに黒部市内の平地にあったとされる城舘には、石田城・堀切西館・堀切東館・小梅山遺跡・長安寺館・善念寺館などがありますが、若栗城と、長安寺館で今もその形跡を見ることができます。地元の言い伝えでは、上杉勢と戦った城主の娘の勇壮な奮戦ぶりの秘話が残っています。黒部市教育委員会、、、現地案内板より

場所は富山県黒部市若栗

北陸自動車道黒部ICより県道53号線を右折し、北陸新幹線高架手前で右折。道なりに進むと造園用品店が左手に見えますので、その次の交差点を左折すると2つ目の交差点の角にあります。

同じ若栗地区の「長安寺館」とは目と鼻の先です。

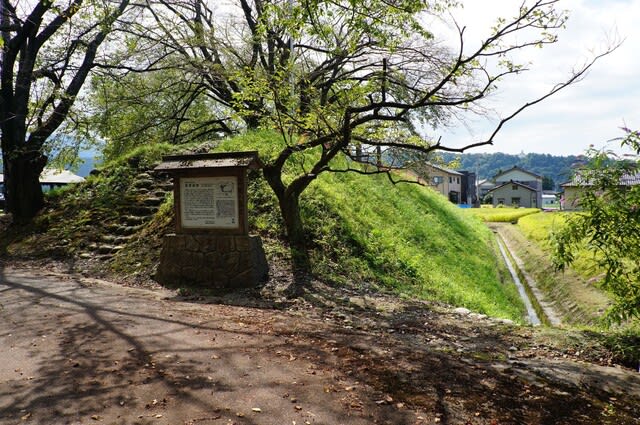

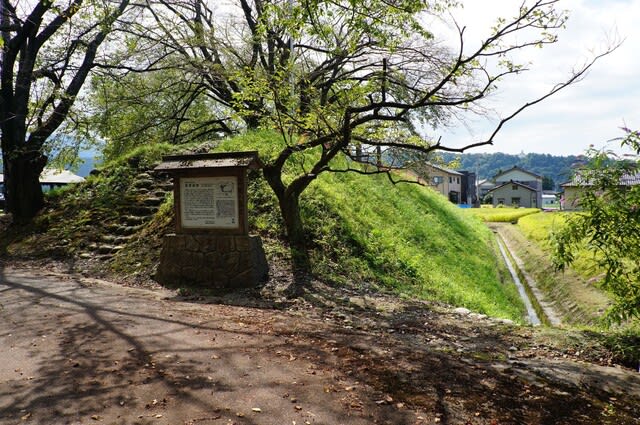

城址の現状はコの字型の土塁のみで、漢字の「門」のように真ん中が切れて東西に道路が貫通しています。

周囲を田んぼに囲まれ土塁上には神社が建っており、漢字の「門」構の中は道路を挟んで公園となっています。城址とわかるものは石碑と立て看板のみという状況です。

佐伯先生著越中中世城郭図面集Ⅱ(ブログ管理者加筆)

◆東面全景

城内を貫く道路沿いには用水路が平行している。この用水は中心部は暗渠に、また南側は城址輪郭に沿ってコの字型に屈折して西に向かっています。

昭和48年の調査では幅13mの堀跡が残っていたそうですが、その名残でしょうか?

東面 漢字の「門」の中w

右手(北側)駐車場とトイレが設置されています。

左手(南側)東屋が建っており、芝生公園として整備されているようです。

築城当時は東面も土塁で囲まれていたんでしょうか? コの字型ではなくロの字型の四面を土塁で囲んだ城(城舘)を想像したいですね(^^)/

◆北面全景

昭和48年の調査では幅75m、土塁の高さは5~6mもあったそうです(以下同)

◆南面全景

昭和48年の調査では幅65m

北面の土塁全長に比べて10mも短いですが、昭和48年の調査では南面土塁の東端(南東隅)に墓地となった高まりが報告されていたそうですが、現在は水田となっています。

築城当時は同じ長さだったのかもしれませんね。

◆西面全景

昭和48年の調査では幅72m

現在は左手(北方向)には公民館と忠魂碑が、右手(南方向)には民家が建っており、道路からは陰になっています。

西面虎口

そこから少し入ると土塁が目の前に現れますが、車だと一瞬で通過してしまいそうになりますが、漢字の「門」の中(東側)に入ると駐車場があります。

西面・南側土塁

案内板が設置され、土塁上には鳥居が建っています。

西面・北側土塁

城址碑石柱が建立され、土塁の上には祠が建っています。

西面北側土塁の南端 「横矢」

城址碑が建っている場所は、鍵型にクランクしており『横矢が掛かった虎口が存在していた可能性が高い』と佐伯先生は指摘しています。

土塁上からの俯瞰

まさにここから弓矢で狙い撃ち!

西面北側土塁上の北端 「隅櫓」

現在祠が建っている裏側、北西隅に櫓台のような盛り土があります。ここから外敵を監視していたんでしょうか?

城というか平地の城舘といった印象で、以前訪れた富山県上市町の「郷柿沢館」が思い出されます。記事は→こちら

冒頭でも紹介した、隣接する「長安寺館」もこのような城舘となっています。 記事は→こちら

【若栗城】

名称(別名);わかぐりじょう(館の城)

所在地;富山県黒部市若栗3763

城地種類;平城

標高/比高;

築城年代;戦国期

廃城年代;戦国期

築城者;不悪凡斎右京輔・総田太郎左衛門

主な改修者;

主な城主;

文化財区分;黒部市指定史跡

主な遺構;土塁

近年の主な復元等;

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅱ

地図;

富山城郭カードは→こちら

若栗城は地元の人たちから「たちのしろ」と呼ばれ、黒部川扇状地上にある平城で、旧道に面した交通の要所に位置していました。敷地は東西約100m、南北約80mの広さがあり、城舘の防御のために周囲には土塁が築かれ、その外側に堀が巡らしてありました。土塁は北・西・南の三方を囲む形で東側が明けてあり、今でも高さ約5m、幅10mから20mの土塁の一部が残っています。調査により珠洲焼・越前焼・越中瀬戸・伊万里焼などが出土しました。また土塁の基礎固めの石列、建物に関する石敷が見つかっています。城舘は戦国時代に造られたと考えられます。城舘のあるこの地域は、穀物の生産拠点と考えられ、平地の中でも黒部川の洪水から避けられる微高地に造られていました。

ほかに黒部市内の平地にあったとされる城舘には、石田城・堀切西館・堀切東館・小梅山遺跡・長安寺館・善念寺館などがありますが、若栗城と、長安寺館で今もその形跡を見ることができます。地元の言い伝えでは、上杉勢と戦った城主の娘の勇壮な奮戦ぶりの秘話が残っています。黒部市教育委員会、、、現地案内板より

場所は富山県黒部市若栗

北陸自動車道黒部ICより県道53号線を右折し、北陸新幹線高架手前で右折。道なりに進むと造園用品店が左手に見えますので、その次の交差点を左折すると2つ目の交差点の角にあります。

同じ若栗地区の「長安寺館」とは目と鼻の先です。

城址の現状はコの字型の土塁のみで、漢字の「門」のように真ん中が切れて東西に道路が貫通しています。

周囲を田んぼに囲まれ土塁上には神社が建っており、漢字の「門」構の中は道路を挟んで公園となっています。城址とわかるものは石碑と立て看板のみという状況です。

佐伯先生著越中中世城郭図面集Ⅱ(ブログ管理者加筆)

◆東面全景

城内を貫く道路沿いには用水路が平行している。この用水は中心部は暗渠に、また南側は城址輪郭に沿ってコの字型に屈折して西に向かっています。

昭和48年の調査では幅13mの堀跡が残っていたそうですが、その名残でしょうか?

東面 漢字の「門」の中w

右手(北側)駐車場とトイレが設置されています。

左手(南側)東屋が建っており、芝生公園として整備されているようです。

築城当時は東面も土塁で囲まれていたんでしょうか? コの字型ではなくロの字型の四面を土塁で囲んだ城(城舘)を想像したいですね(^^)/

◆北面全景

昭和48年の調査では幅75m、土塁の高さは5~6mもあったそうです(以下同)

◆南面全景

昭和48年の調査では幅65m

北面の土塁全長に比べて10mも短いですが、昭和48年の調査では南面土塁の東端(南東隅)に墓地となった高まりが報告されていたそうですが、現在は水田となっています。

築城当時は同じ長さだったのかもしれませんね。

◆西面全景

昭和48年の調査では幅72m

現在は左手(北方向)には公民館と忠魂碑が、右手(南方向)には民家が建っており、道路からは陰になっています。

西面虎口

そこから少し入ると土塁が目の前に現れますが、車だと一瞬で通過してしまいそうになりますが、漢字の「門」の中(東側)に入ると駐車場があります。

西面・南側土塁

案内板が設置され、土塁上には鳥居が建っています。

西面・北側土塁

城址碑石柱が建立され、土塁の上には祠が建っています。

西面北側土塁の南端 「横矢」

城址碑が建っている場所は、鍵型にクランクしており『横矢が掛かった虎口が存在していた可能性が高い』と佐伯先生は指摘しています。

土塁上からの俯瞰

まさにここから弓矢で狙い撃ち!

西面北側土塁上の北端 「隅櫓」

現在祠が建っている裏側、北西隅に櫓台のような盛り土があります。ここから外敵を監視していたんでしょうか?

城というか平地の城舘といった印象で、以前訪れた富山県上市町の「郷柿沢館」が思い出されます。記事は→こちら

冒頭でも紹介した、隣接する「長安寺館」もこのような城舘となっています。 記事は→こちら

【若栗城】

名称(別名);わかぐりじょう(館の城)

所在地;富山県黒部市若栗3763

城地種類;平城

標高/比高;

築城年代;戦国期

廃城年代;戦国期

築城者;不悪凡斎右京輔・総田太郎左衛門

主な改修者;

主な城主;

文化財区分;黒部市指定史跡

主な遺構;土塁

近年の主な復元等;

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅱ

地図;