お城検索は→こちら

場所は 愛知県新城市作手清岳宮山

新東名「新城」IC下車、国道151号線へ左折。5.5Km先「杉山北」交差点で右折。国道301号線を山越えします。新東名のガードをくぐりるとヘアーピンカーブが連続する山岳道路となります。途中には「本宮山スカイライン」の分岐もありますが、そのまま国道301号線を進みます。約20Km先で作手町に入ると、右手に「道の駅つくで手作り村」があります。

「道の駅つくで」(亀山城址)から国道301号線を北に1km程行くと県道436号線の交差点があります。この交差点の角にある丘陵が城址一帯となります。

白鳥神社から10m程先に専用の駐車場があります。

住宅と水田に囲まれた平地に、ぽつんとできた丘。 正面には白鳥神社があり、本殿の裏山一帯に遺構が現存しています。

※パンフレットより

白鳥神社

本殿右手より裏山に登ります。

縄張図

※「作手村史」より、加筆

登るとすぐに空堀が見えてきます

南横堀

横堀南東側

横堀南西側

堀から右上に登ると虎口が待ち構えています。

両袖枡形虎口

虎口土塁状のご神木

虎口の先は主郭

仕切り土塁で区画された東二の丸

東二の丸虎口

仕切り土塁

東本丸と櫓台

大堀切

北側横堀

大堀切のぼり土塁

水堀跡 北側

大堀切

北西側曲輪群

北西側土塁

水堀跡 北西側

水堀跡 西側

横堀 西側

西側段郭横堀

同、切岸と土塁

南側の大手道?

西区域

土塁・大堀切

この大堀切は北側と南側に築かれ、丘陵の東と西を分断している。標高の高い東側が主郭と考えられるが、一城別郭で西区域には別の役割があり、そこには西本丸があったとする見方もある。

西大手枡形虎口

土橋・大堀切

西丸馬出

枡形虎口

土塁に囲まれた西二の丸

仕切り土塁で西本丸と西二の丸に区画されている

虎口土塁

西側段郭の横堀を俯瞰

西三の丸枡形虎口

北側大堀切の尾根(縦土塁?)を分断する堀切

横堀 北東側

東側段郭群

牢屋曲輪なんてのもありました

東側斜面の竪堀

横堀 南東側

【まとめ】

外周には水堀その内側に空堀を巡らし二重の堀としています。丘の中心で東西を二分する巨大な堀切を設け、土橋で東西の連絡通路としています。西区域には丸馬出、斜面には横堀と土塁を幾重にも巡らし、厳重な防御としています。一方、東区域は大きな竪堀で分割しているものの、段郭群が築かれ居住空間のようです。それらの遺構がほぼ完全な状態で残されていることに感動します。亀山城ほど手入れ(人の手)が入っていないことも幸いしているのかもしれません。

千田先生は国の史跡に指定申請すべきだと仰っていましたが、全く同感です。一日も早く指定されるよう期待しています。

ヤマップ行動記録

活動時間:1時間

移動距離;1600m

ヤマップ3D

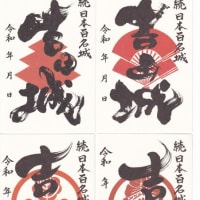

【御城印】

作手歴史民俗資料館にて

【古宮城】

《武田信玄が三河進出の拠点として馬場美濃守に築城させた城》

名称(別名);ふるみやじょう

所在地;〒441-1414 愛知県新城市作手清岳宮山31

城地種類;平山城

標高/比高;560m/45m

築城年代;元亀2年(1571年)?

廃城年代;天正3年(1575年)ころ?

築城者;武田信玄?

主な改修者;不明

主な城主;不明

文化財区分;市指定史跡

主な遺構;土塁・曲輪・横堀・竪堀等

近年の主な復元等;

地図;

場所は 愛知県新城市作手清岳宮山

新東名「新城」IC下車、国道151号線へ左折。5.5Km先「杉山北」交差点で右折。国道301号線を山越えします。新東名のガードをくぐりるとヘアーピンカーブが連続する山岳道路となります。途中には「本宮山スカイライン」の分岐もありますが、そのまま国道301号線を進みます。約20Km先で作手町に入ると、右手に「道の駅つくで手作り村」があります。

「道の駅つくで」(亀山城址)から国道301号線を北に1km程行くと県道436号線の交差点があります。この交差点の角にある丘陵が城址一帯となります。

白鳥神社から10m程先に専用の駐車場があります。

住宅と水田に囲まれた平地に、ぽつんとできた丘。 正面には白鳥神社があり、本殿の裏山一帯に遺構が現存しています。

※パンフレットより

白鳥神社

本殿右手より裏山に登ります。

縄張図

※「作手村史」より、加筆

登るとすぐに空堀が見えてきます

南横堀

横堀南東側

横堀南西側

堀から右上に登ると虎口が待ち構えています。

両袖枡形虎口

虎口土塁状のご神木

虎口の先は主郭

仕切り土塁で区画された東二の丸

東二の丸虎口

仕切り土塁

東本丸と櫓台

大堀切

北側横堀

大堀切のぼり土塁

水堀跡 北側

大堀切

北西側曲輪群

北西側土塁

水堀跡 北西側

水堀跡 西側

横堀 西側

西側段郭横堀

同、切岸と土塁

南側の大手道?

西区域

土塁・大堀切

この大堀切は北側と南側に築かれ、丘陵の東と西を分断している。標高の高い東側が主郭と考えられるが、一城別郭で西区域には別の役割があり、そこには西本丸があったとする見方もある。

西大手枡形虎口

土橋・大堀切

西丸馬出

枡形虎口

土塁に囲まれた西二の丸

仕切り土塁で西本丸と西二の丸に区画されている

虎口土塁

西側段郭の横堀を俯瞰

西三の丸枡形虎口

北側大堀切の尾根(縦土塁?)を分断する堀切

横堀 北東側

東側段郭群

牢屋曲輪なんてのもありました

東側斜面の竪堀

横堀 南東側

【まとめ】

外周には水堀その内側に空堀を巡らし二重の堀としています。丘の中心で東西を二分する巨大な堀切を設け、土橋で東西の連絡通路としています。西区域には丸馬出、斜面には横堀と土塁を幾重にも巡らし、厳重な防御としています。一方、東区域は大きな竪堀で分割しているものの、段郭群が築かれ居住空間のようです。それらの遺構がほぼ完全な状態で残されていることに感動します。亀山城ほど手入れ(人の手)が入っていないことも幸いしているのかもしれません。

千田先生は国の史跡に指定申請すべきだと仰っていましたが、全く同感です。一日も早く指定されるよう期待しています。

ヤマップ行動記録

活動時間:1時間

移動距離;1600m

ヤマップ3D

【御城印】

作手歴史民俗資料館にて

【古宮城】

《武田信玄が三河進出の拠点として馬場美濃守に築城させた城》

名称(別名);ふるみやじょう

所在地;〒441-1414 愛知県新城市作手清岳宮山31

城地種類;平山城

標高/比高;560m/45m

築城年代;元亀2年(1571年)?

廃城年代;天正3年(1575年)ころ?

築城者;武田信玄?

主な改修者;不明

主な城主;不明

文化財区分;市指定史跡

主な遺構;土塁・曲輪・横堀・竪堀等

近年の主な復元等;

地図;