いしかわ城郭カード→こちら(準備中)

手取川扇状地を一望できる舟岡山の南端部に位置し、西側には白山麓に通じる街道や手取川が流れる交通の要衝であった。

天正8年(1580)に一向一揆方の若林長門守を謀殺し、織田方の佐久間盛政が城を取った。天正11年(1583)前田利家が河北・石川二郡を加増されて金沢に入城すると、丹羽長重との領地境や、白山麓一向一揆への備えとして重臣の高畠定吉を城主とした。、、、いしかわ城郭カードより

場所は石川県白山市八幡町、

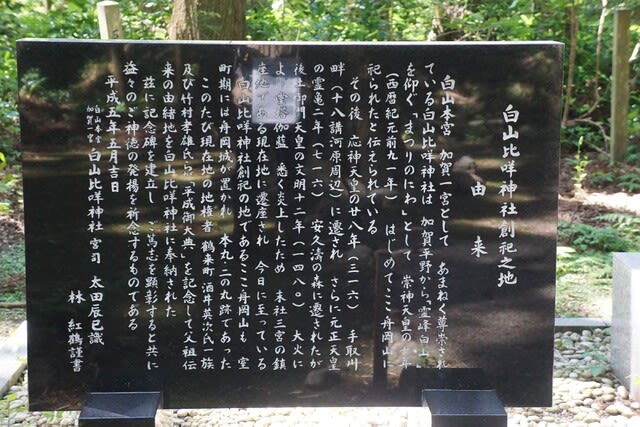

近くには「白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ)」がある→こちら

北陸道「白山IC」下車、県道8号線を右折しJR北陸線のガードをくぐり、「乾東」交差点で国道8号線を横切って「鶴来・白山方面」へ直進すると道は国道157号線となる。

国道157号線を直進するとやがて「鶴来町」に至ります。手取川と並行して走ると「水戸町」交差点で左折し鶴来町内へ入ります。県道179号線の道なりで突当りを時計回りに回ると県道103号線に合流します。間もなく右手に「石川県立青年の家」(石川県白山市八幡町142)が見えますので、その奥が登城口となっています。車は青年の家の駐車場を利用できます。

もう一つの登城口は、青年の家からもう少し先の「そば処さかい」の並びにある「八幡町交差点」を西に20m程行ったところにあります。駐車場はありませんので、近くの白山比咩神社に停めるのが良いでしょう。

登り始めて約5分、城域に到着です。

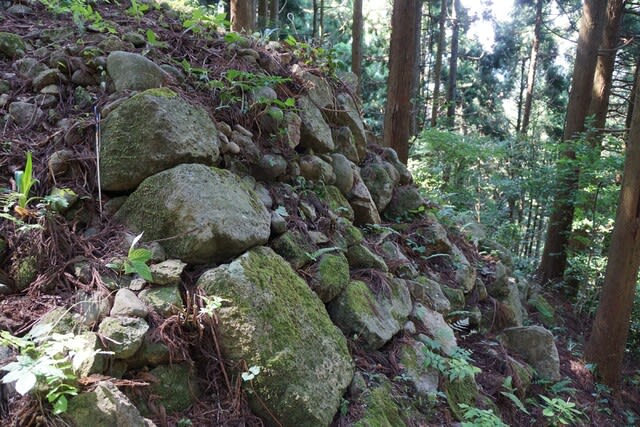

登城道に並行するように土塁が築かれ、草に覆われていますがよく見ると石が積まれています。

ここは東面城壁にあたります。

ここで当日の行程を縄張り図で示します。

佐伯先生著、加賀中世城郭図面集より(ブログ管理者加筆)

城は舟岡山の頂上の自然地形を利用して、方形の平坦部に築かれています。

手取川や白山方向にあたる南側に面して西から「西二曲輪」(城郭図面「F」)、「西一曲輪」(同「B」)、「主曲輪」(同「A」)、「南曲輪」(同「C」)、その北隣に「東曲輪」(同「D」)と直線的に曲輪が配置され、各曲輪の間は空堀で仕切られています。また曲輪間の移動には土橋と虎口で通行に制約を加えています。

また、一段低くなった北側の平坦面には西から「北西曲輪一西側」「北西曲輪一上段」「北西曲輪一中段」「北西曲輪一下段」(すべて含めて同「G」)と並び、「東曲輪」の北の低地には「北曲輪」(同「E」)が配置されています。

さらにその北側は帯曲輪で仕切られ、斜面から麓にかけ「北西曲輪二上段」が取り巻き、自然地形を利用した堀切の北側に「北西曲輪二下段」という広大な縄張りです。

その中でも重要な曲輪群を、青色で示した「空堀」で取り囲んでいることがわかります。

そしてなんといっても、この城の魅力は石垣と空堀です。

北陸の山城では「七尾城」以外にこれほど壮大な石垣が残る山城はありません。一向一揆勢力や国境に向けて威力を誇示するような高石垣や櫓の石垣、城壁の石塁などが今に遺ります。

また曲輪間を遮断する深くて広い空堀。斜面に落とし込まれて深い竪堀。さらに城域を取り囲む空堀に圧倒されます。

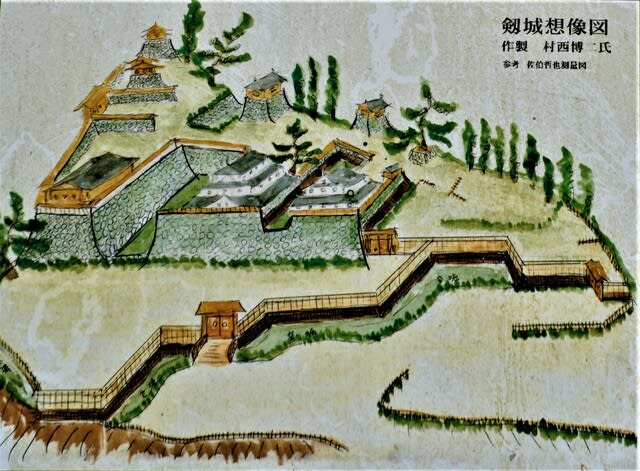

「劔城想像図」現地説明板より

当日の行程を振り返ると、(城郭図面「D」)から侵入し、図中の緑色ラインの通り「D」→「E」→「G」→「F」→「B」→「A」→「C」→「D」、大手道の反対廻りで主郭に至っていると、自分は考えていました。

しかし、「E郭」の⑧「大手口」から⑨→⑬→⑩「城門」→⑪「B郭」→「土橋」→「A郭」に至るのが大手道と佐伯先生は指摘しており、知識の無さを露呈しました(;^ω^)

ミーハージジィの思い込みはと言うと、

登城路から右に折れて「D郭虎口」→「D郭」に入り、更に左に折れて「C郭虎口」→「C郭」もう一度右に折れて「土橋」を渡り主郭「A郭」に至る。

つまり「D」は「枡形虎口」ではなかろうか⁈

さらに「C郭」は「馬出郭」なのではなかろうか⁈

ウン!そうに違いない!!!

と、妄想していたんですよ💦

こりゃあ、もう一度訪ねてみなきゃデス!

見応えあり過ぎです!!

「D郭」(東曲輪)

「登城路1」側D郭虎口

虎口土塁断面

登城路側虎口土塁、城壁石垣

D郭削平地

D郭と主郭Aとの間を隔てる「空堀」

写真左はD郭切岸

D郭北東隅石垣

D郭から下段のE郭へ降り、D郭の切岸沿いに東へ回り込んでみた。

「E郭」(北曲輪)

「登城路2」

3本ある登城路

この登城路2からE郭を抜け大手虎口に至るのが本道だったのかもしれません。

E郭北側の空堀

主曲輪群の北側防衛ライン

E郭北側堀切断面

E郭北側土塁と削平地

大手虎口(図面⑧)

「G郭」(北西曲輪一上・中・下段)

大手虎口から

G郭削平地

広すぎて、植林された樹木がビッシリ。あちこちに高低差のある台地が存在。分岐の看板が数か所設置されている。

空堀と切岸(A郭、B郭)

G郭を西側の一段高くなった台地沿いに北上し、北端からF郭へ回り込む途中の空堀。

「F郭」(西二曲輪)

石垣(図面⑯)

こちらの石垣は一向一揆が積んだものと考えられています。

F郭平坦面

段丘上の南西面に細長く伸びた曲輪

「B郭」(西二曲輪)

北隅の櫓台には石垣が残る

櫓台からB郭削平地

B郭から主郭へ向かう途中、南西に開けた場所に展望休憩所が設けられている。

眼下に手取川とその先には一向一揆の本拠、白山白峰から越前・勝山方向。

B郭と主郭(A)の間を隔てる空堀

俯瞰

城址碑

主郭「A郭」(主曲輪)

B郭側空堀に面した切岸に積まれた石垣北側

北隅石

南面

空堀

堀底から断面

虎口

虎口石垣

南西面石垣

南西面石垣

南西面角石

主郭「A郭」削平地

北東側虎口土塁

D郭側空堀

写真左は北東側虎口土塁

A郭北東面石塁

(図面⑦櫓跡)

空堀

「C郭」(南曲輪)

主郭から土橋を渡り

C郭削平地

白山比咩神社創祀の地記念碑

C郭南端の斜面を二条の竪堀で防御

C郭南端東面の高石垣

南西斜面竪堀

南西斜面に延びる石垣

土橋から直角に折れてD郭に至る虎口が開く

この城の魅力は石垣と空堀です。

北陸の山城では「七尾城」以外にこれほど壮大な石垣が残る山城はありません。一向一揆勢力や国境に向けて威力を誇示するような高石垣や櫓の石垣、城壁の石塁などが今に遺ります。

また曲輪間を遮断する深くて広い空堀。斜面に落とし込まれて深い竪堀。さらに城域を取り囲む空堀に圧倒されます。

こりゃあ、もう一度訪ねてみなきゃデス!

見応えあり過ぎです!!

ー・ー・ー〔いしかわ城郭カード〕ー・ー・ー

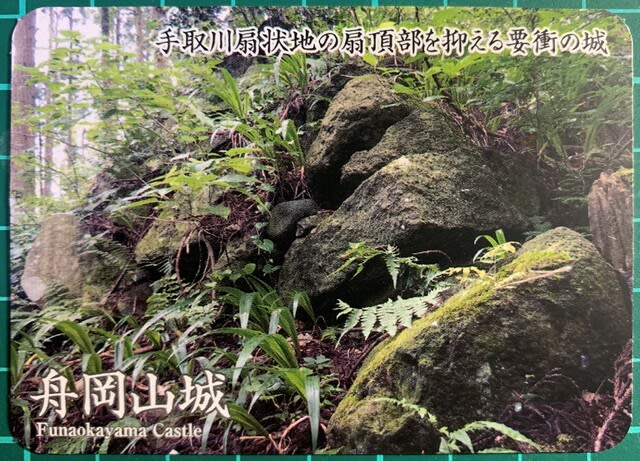

【舟岡山城】

《手取川扇状地の扇頂部を抑える要衝の城》

所在地;石川県白山市八幡町

名称(別名);ふなおかやまじょう(白山城、八幡城、劔城)

城地種類;山城

標高/比高;186m/60m

主な遺構;曲輪・土塁・堀・石垣

規模;200m×130m

主な城主;坪坂平九郎、若林長門守、佐久間盛政、高畠定吉

時期;室町、戦国

文化財区分;市指定史跡

地図;