今川、徳川、武田の帰属に揺れる奥三河の豪族・山家三方衆(作手城の奥平氏、長篠城の菅沼氏、田峰城の菅沼氏)

三方原の戦いでは武田方として参戦した山家三方衆だが、作手城の奥平氏にたいし、織田信長の策で徳川家康の長女・亀姫との婚儀などを経て、奥平氏は徳川氏の家臣となった。武田氏に備え長篠城を築城するが、離反を知った武田勝頼は15000の大軍を率い長篠城を囲んだ。これが設楽長篠の戦いの始まりです。

僅か500の兵で籠城する奥平氏は、援軍要請の使者として鳥居強右衛門も岡崎城の家康の元に送る。

長篠城の援軍に駆けつけた織田・徳川連合軍でしたが、その4Km手前で進軍を止めました。

織田信長は火縄銃を効率的かつ効果的に使用するために、設楽原の地に陣地と馬防柵を築き、戦国最強と謳われた武田の騎馬隊の機動力を封じ込めようと考えました。さらに、武田軍を自軍にとって好都合な立地である設楽原へとおびき寄せるため、5月20日の深夜、鳶ヶ巣山砦(ほか五砦)の奇襲攻撃を決行しました。

5月21日の早朝、徳川家康の家臣、酒井忠次が率いる攻撃隊は鳶ヶ山砦への奇襲作戦を成功させました。これにより後方を襲われた武田軍は退路を断たれる形成となり、武田勝頼は設楽原への進軍を余儀なくされました。

信長が想定したような有利な形で戦いの主導権を握った連合軍は、大量の火縄銃と2Kmにわたる長大な馬防柵を巧みに使って、わずか8時間ほどで武田軍を退ける大勝利に導きました。

さらに断上山台地の西方から突如現れた連合軍の主力部隊の追撃戦で、退却する武田軍は多くの有能な武将を失いました。

◆織田信長 茶臼山観戦地

極楽寺に置いた本陣から茶臼山(標高約150m)に移り、戦況を観戦した。ここから決戦場の最前線は望めないが、家康本陣がある断上山台地(標高約100m)と勝頼が観戦した信玄台地(標高約100m)を見通すことができる。膝元の茶臼山山麓で断上山台地西側の平坦地に主力部隊を置き、全体の戦況把握に努めたものと考えられます。

◆徳川家康本陣

決戦場の中央に本陣を構えた。北方を連吾川や大宮川で「堀」、断上山台地を「大土塁」に見立てた『野戦築城』の戦術で防備し、南方に既存の城群群を取り込んだ堅固な防衛ラインを築き上げた。さらに馬防柵と共に「火縄銃」を駆使しながら、武田軍と前線で対峙した。

◆岡崎信康陣

(徳川家康の嫡男・信康は岡崎城在城のため岡崎信康と呼ばれていた。)

17歳初陣の信康は、父・家康本陣から一歩下がって松尾神社に陣を構えた。その後方天神山には、信長の嫡男信忠の陣がある。

◆馬防柵

信長が連吾川のすぐ手前に馬防柵を築いたことは、設楽原に一つの巨大な城を築いたと同じ意味がありました。連合軍はその城を守るために、城に攻めてくる武田の騎馬隊を鉄砲で迎え撃ったのです。

連合軍が築いた馬防柵の丸太は、信長が岐阜から設楽原へ兵士に一本ずつ持ち運ばせたとされています。戦国時代の設楽原一帯には今のように大きな木は少なかったそうです。

◆信玄塚

織田・徳川連合軍、武田軍の戦死者を祀った墓地。

この地で武田軍の脅威が失墜した意味合いと、秘匿された信玄の死を世に知らしめる意図を持って、信長が命名したとも伝わる。

大塚(伝承)

武田軍の戦死者を弔った

小塚(伝承)

織田・徳川連合軍の戦死者を弔った

また、この後に起こった蜂の発生という出来事があったことから、戦死者の祟りを恐れた村人達によって《火おんどり・県指定無形民俗文化財》が毎年8月15日のお盆に慰霊として行われています。

【御城印的なもの】

古戦場印もしくは設楽原歴史資料館来館記念印

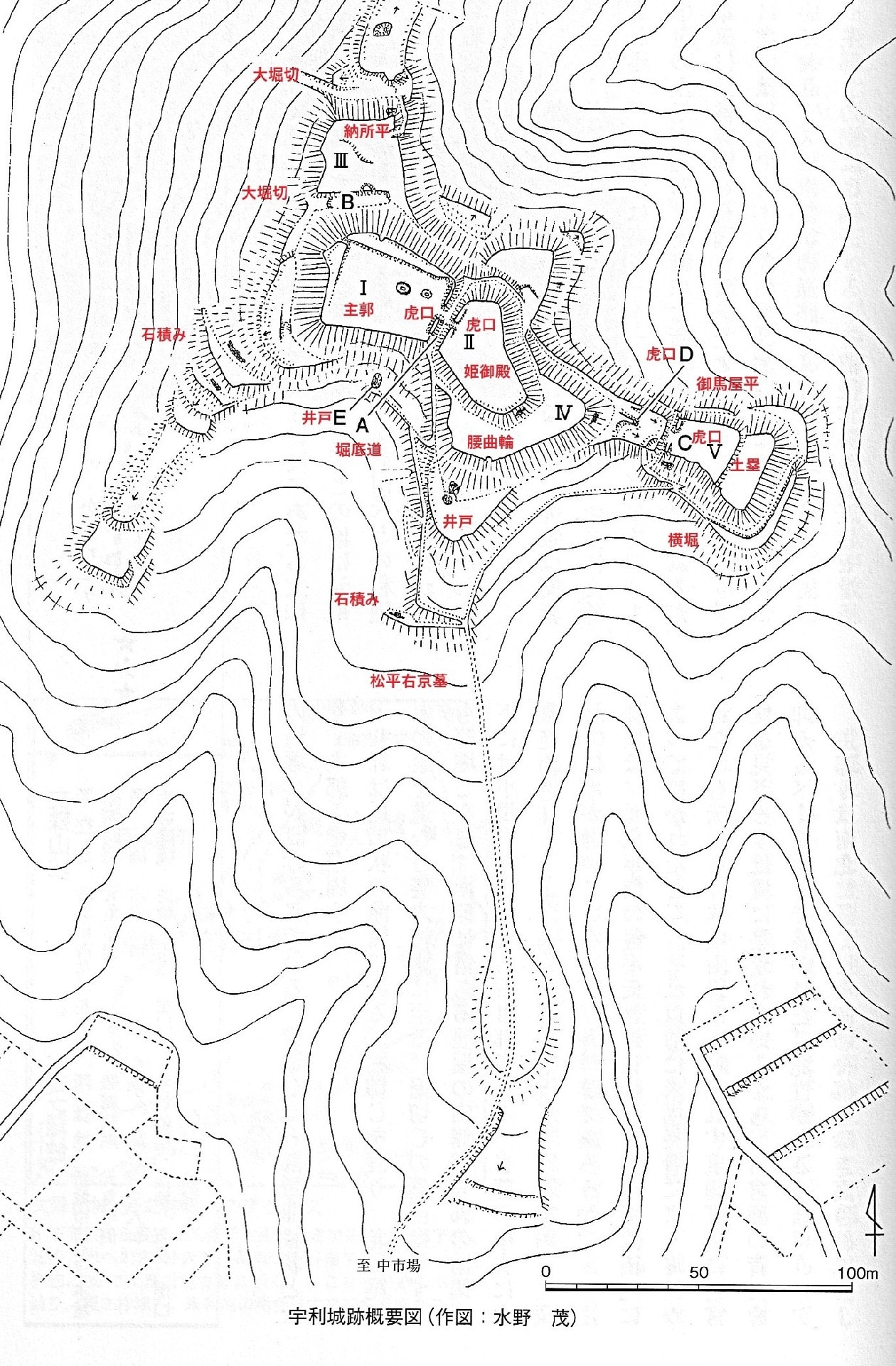

このほかに「宇利城」、「野田城」、「新庄城址」御城印も取り扱っています。

【設楽原歴史資料館】

《火縄銃の展示を中心に、長篠設楽原の戦い前後の出来事を解説》

住所;〒441-1305 愛知県新城市竹広 字信玄原552

地図;