富山城郭カードは→こちら

地元紙北日本新聞「とやまお城探検隊」の記事を参考に「郷柿沢館」からの連続登城

とやまお城検索は→こちら

今回のキーワードは「富山県上市町周辺の城舘跡」、「同地を治めた有力国人・土肥氏の城」、そして「歩きやすく・クマのいない場所」(笑)

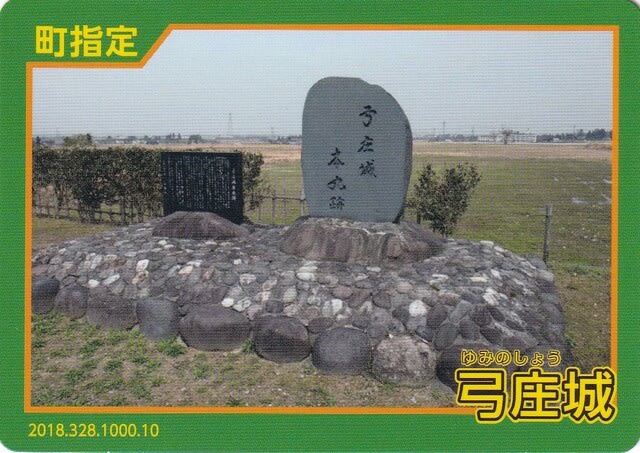

埋蔵文化財包蔵地 弓庄城跡

本城跡は、戦国時代新川郡一帯を領していた土肥氏の居城跡である、土肥氏は相模国土井郷(伊豆河原町付近)を本領とした土肥次郎実平(源頼朝の功臣)を祖とすると言われている。越中入部は正平年間(南北朝期)であったと伝えられている。当初は堀江荘(滑川市堀江)に本拠があったと言われるが、室町時代から戦国時代には次第に在地領主化していったものと考えられる。その課程の中で本拠を本地に移していった。天正年間には越中平定を目指す佐々成政の攻撃を受け一年余りの激しい攻防の末開城した。ここに土肥氏の支配は終焉を迎え、佐々成政の越中支配が確立した。

城の範囲は、南北約600m、東西約150mにわたるが、そのうち本丸にあたる約20000㎡が上市町指定史跡の対象地となっている。

ここでは昭和55年から5年間にわたって発掘調査が行われ、濠跡・土塁・建物跡・井戸などの遺構が見つかった。また、灯明皿・珠洲焼・中国製磁器などの焼き物のほか木製品(箸・柄杓・下駄・曲げ物・櫛)などや、金属製品(刀。鎧片・鉄砲の玉・かんざし)など多数の遺物が出土しており、当時の暮らしの様子がうかがわれる。

周辺はその後圃場整備で姿を変えたが、本丸周辺はそのまま保存されており、往時を忍ばせている。(富山県教育委員会、上市町教育委員会)、、、現地説明板より

場所は富山県中新川郡上市町舘

城跡の目の前に建つ「弓の里歴史文化館」を目標にすると良いでしょう。

北陸道立山ICから県道3号線に左折、すぐに100円ショップ・セリアの交差点を右折、白岩川を渡り環状交差点を右折「女川交差点」を直進してテニススクールを過ぎると左手山の方向に「常楽園デイサービス」が見えます。「弓の里歴史文化館」はその隣、城跡はその向かいという位置関係です、

【弓の里歴史文化館】

HPは→こちら

住所;〒930-0474 富山県中新川郡上市町舘182

開館時間;9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日;月曜日(祝祭日の場合はその翌日)、年末年始(12/29~1/3)

料 金; 無料

地図;

弓庄城跡は現在圃場整備等により縄張りの遺構が失われています。

なので「弓の里歴史文化館」に展示・収蔵されている弓庄城の資料はたいへん貴重です。発掘調査で出土した大量の遺物や、後世の絵図等の縄張り図、城主土肥氏と領地支配の歴史等を予習してから、城跡を歩くよ良いでしょう。

館内

遺構写真

発掘調査の結果、土塁や堀、石垣の他、建物跡、井戸、墓地などが見つかっています。

出土品

大量の土器・陶磁器類などの生活用品や、茶の湯にまつわる品も出土しています。

出土品

漆器類、下駄や櫛などの木製の生活用品も大量に出土しています。

その他武具・武器や鉄砲の玉なども多数出土しており、戦国という時代を感じさせます。

江戸時代に描かれた弓庄城跡の絵図、、、(同資料館に展示)

方角を揃えるために縦向きにしました。

赤色は現在の施設と写真番号に対応

青色は絵図に記されている内容(上市町教育委員会資料より)

当日の行程図

現在の地図(googleマップ航空写真)におおよその縄張り図を重ねてみました。

(黄色い線は歩いたルート、赤色は遺構の説明板、白は地形の段差を現わします)

以下マップの中の番号に従って写真を添えます。

①弓の里歴史文化館の前に広がる弓庄城址

写真は南から北方向(駐車場)

絵図では〔ここに土居(土塁)がありその上には藪植物(植栽)が植えてあったと記され、土塁と本丸の間には東側の山から水を引き入れ竜が池と云う水堀が記されています〕

〔 〕内は上市町教育委員会資料より以下同

あぜ道より右手が本丸方向、左手が絵図に描かれている南端の出丸のような曲輪があった方向

絵図によると〔家老有沢屋敷跡〕とあります。

②「弓庄城碑」

中央のあぜ道を進むと右手に「弓庄城碑」が建立され、周囲が整備されています。

背後が本丸跡

記念碑のある場所が〔馬出曲輪と推測されており、南東隅には櫓台跡が描かれています〕

弓庄城碑の背後に広がる本丸跡(南東隅)

〔本丸の三か所に隅櫓台跡が描かれています。〕

振り返ると弓の里歴史文化館が見える

③本丸西面

一段目から二段目、地形的段差なのか切岸なのか

〔本丸西側の切岸には石垣が描かれ、水堀を挟んで西側は沼田と記されています〕

同切岸

二段目から三段目

〔水堀が描かれています〕の辺りか

④本丸西面遠景

上段・中段・下段と西に向かって下がっていく地形を利用したものか

〔上段法面が本丸石垣があったとされる場所、その下に水堀が掘られ堤で一段高くなっていた記されています〕

⑤本丸西面切岸の北側から南方向を見る

〔本丸西面の石垣は幾重にも「折れ」が設けられ横矢が掛かるように描かれています〕

⑥城址北端

民家裏にある三段目段差、ここも切岸だったのでしょうか

本丸北側の曲輪、道路で分断されている可能性もある

〔発掘の結果弓庄城以前の日置荘園の時代のものと考えられているそうです〕

同斜面と石積み

多分出土した石を後年再利用したと思われます

同二段目段差

圃場整備で出た石でしょうか

⑦本丸北城外の西面

圃場整備された段差

〔城域北端には石垣と水堀があり、北側虎口にカケ橋の跡が描かれています〕

⑧北側曲輪、水田で見つけた石積み

まさか当時の石塁と堀???

多分圃場整備で出土した石を水路の堰に再利用したんでしょうね

〔城域北端の石垣は中心に橋(カケ橋)が架かり、幾重にも石垣が折れており横矢が掛かるようになっていたように描かれています〕

同、作業小屋で見つけた石垣(笑)

水田を耕作した際に出てきた石の捨て場に困って、積み上げてみたんでしょうね

⑨北城外から本丸方向を見る

本丸台地は西側と北側にも傾斜しており、その頂点にあったようです。

写真手前が北側曲輪

奥の左手方向に見えるのが資料館と本丸碑

右(西側)に傾斜した地形〔本丸西側の切岸には石垣が描かれ、水堀を挟んで西側は沼田と記されています〕

手前(北側)も同じように傾斜した地形〔大手虎口〕の外枡形、内枡形があったと推測できます

⑪本丸北側より

〔本丸北端には石垣と水堀があり、北側虎口に土橋と記されています〕内枡形虎口だったのでしょうか

⑫本丸西側より

〔本丸南側と西側に曲輪が描かれている。土塁と虎口が描かれており、南側曲輪は馬出曲輪、西側曲輪は虎口と馬出を守る役割があったと考えられるそうです〕

⑬北側曲輪東方向

〔城域北端の石垣は中心に橋(カケ橋)が架かり、幾重にも石垣が折れており横矢が掛かるようになっていたように描かれています〕

奥(東)は歴史館

右手(南)は本丸方向内枡形?

左手(北)は城外方向外枡形?

⑭北側曲輪東端

現在歴史館の駐車場として利用されています

外枡形?のあたりか

【まとめ】

ハッキリとした土塁や堀・曲輪がわからず、一面の田んぼにしか見えない(笑)

しかし、資料館収蔵の弓之庄古城之図(土肥家の家老だった有澤氏の一族で後に加賀藩の軍学者になった有澤永貞が、廃城から80年ほどたったころに現地を訪れ描いた「土肥家記」に付録)が想像を掻き立てる。

現物が無いので妄想が掻き立てられる。

せめて現地に説明看板があればもっと分かり易く、自分のようなシロートにも楽しめるのではないかと思います。

上記絵図にはめ込んだ番号は個人の推測です。

また写真に付した説明の内「上市町教育委員会資料より」引用した部分には、個人の感想がこもっている場合がありますので怒らないでください。

重ねて申し上げますが、これは学術調査報告書ではなく、ミーハージジイの戯言ですので、その点を踏まえて楽しんでいただければ幸いです。

【弓庄城】

《弓庄系土肥氏の重要拠点》

名称(別名);ゆみしょうじょう

所在地;富山県中新川郡上市町舘

城地種類;山城

標高/比高;

築城年代;永正年間

廃城年代;天正11年(1583年)

築城者;土肥政道

主な改修者;

主な城主;土肥氏

文化財区分;上市町指定史跡

主な遺構;土塁 堀跡 井戸跡

近年の主な復元等;

※出典、、、

地図;