信長 と アレッサンドロ・ヴァリニヤーノ

二人の思惑? が一致した。

ヴァリニヤーノには、信長には話せない真の理由。

前述の「二つの目的」を達成するために「遣欧使節」を思いつき提案し

信長は同意した。

そのために、彼ら少年たちの教育が必要と説き、長崎に近い有馬の地に

「セミナリヨ」神学校を設立、キリシタン武家の子息たちを学ばせ、

名代としてその中から選抜したいと・・・。

・・・信長の威光を西欧の人々に正しく伝えることである。 と・・。

有馬のセミナリヨ跡

「有馬セミナリオ」図

◆セミナリヨ=戦国時代~江戸時代の日本に、キリスト教を広めにやって来たイエズス会の

宣教師たちが設立したカトリック教会の司祭(神父)を養成するための全寮制の学校。

キリシタンの10~18歳までの男子が学びました。

1580年、安土とともに日本に初めてセミナリヨが有馬の地に建てられた。

有馬晴信の領地

このセミナリオにおいて、使節の一員として選ばれた

マルティーノ、マンショ、ミゲル、ジュリアンたちは日々の信仰とキリスト教の教義、

また西欧の礼儀作法をも習得していった。

信長は、

さらに、西欧での知識や文物を持ち帰り特殊な技能を持った少年も加え、

その者に「技術」を学ばせよ。 そして余が元へ届けよ。

いったいどうゆうものか、見当もつかぬが・・・

ヴァリニヤーノの口から「タイポグラフィア(印刷)」という言葉が出た。

この技術がもたらされれば・・・と、 その重要性を信長に説いた。

*1400年の半ばに活版印刷はグーテンベルグによって発明されヨーロッパでの本生産に

一大変革を起こした。そして、ヨーロッパ、さらに世界中に広まっていった・・・。

印刷技術は、羅針盤、火薬とともに「ルネサンス三大発明」の一つ。

グーテンベルグ 印刷機 印刷した「42行聖書」

◆この天正使節の一行が教皇との謁見の後、少年使節に関する印刷物がヨーロッパ各地に50種類

以上も発行され、はるか極東の未知の国日本は、ヨーロッパ全土に認知されていった。

話は、前に戻りますが~この特殊な技能を持った少年を加える・・・

それが、宗達だったのだ。

ローマの「洛中洛外図」を描いて来い! は。

信長は、既に天下をほぼ手中にした。 が、万事安泰と思ってはおらぬ。

「次なる一手」を探っている。

彼の、そのために、彼らとの接触があるのだと。

信長の妄想は膨らむ一方だった~・・・

それにつけても・・・行ってみたい、ローマへ。

見てみたい、この目で。

ローマ行きを誰よりも渇望しているのは、・・・・でもなく・・・

実のところ、織田信長だった。

*いやいやいや・・・もうこれ以上の、空想はないよね~素晴らしい発想。

よくこんな・・・どこから生まれてくる 発想なの?

1582年 (天正十年) 二月二十日。

岬の先端、長崎港の上には、きりりと冷たい青空が広がっていた。

季節風が海を渡って吹いてくる。

ゆるやかに、ときに強く。

この風に乗って帆船は大海原へと漕ぎ出すのだ。

出港にはうってつけの日であった。

港には~この使節の団長(司祭兼イエズス会東インド管区巡察師)

アレッサンドロ・ヴァリニヤーノ

正式に遣欧使節となった

伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリアン、そして 原マルティノ。

四人の脇にはパードレ、修道士、世話役など、引率・随行団がずらりと並ぶ。

彼(ヴァリニヤーノ)の賛同者で、彼の通詞として安土から同行してきた神父

デイオゴ・デ・メスキータ

日本人修道士で、日本語とラテン語の双方得意な少年たちの教育係

中浦ジュリアン デイオゴ・デ・メスキータ神父 伊東マンショ

原マルティーノ 千々石ミゲル

ジョルジヨ・ロコラ・・・ ほか、・・・船の乗組員。

これからの長い船旅~

「南蛮船」

*当時、日本人が描いた南蛮船

*ヨーロッパ人が描いた帆船(ナウ船)

*「ナウ船」は、ポルトガルでの呼称。

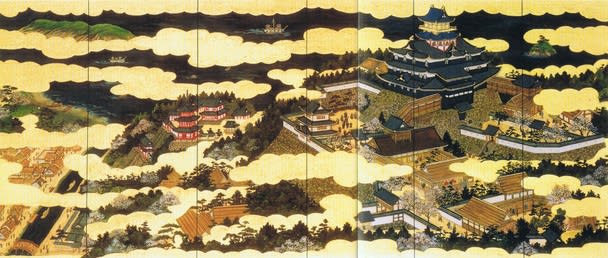

神戸市立博物館にある「南蛮屏風」 港の風景 「帆船」と南蛮人や日本人たちの姿

*「安土城資料館」展示 {安土城屏風絵陶板壁画}

(長崎へ上陸する南蛮人の荷揚げの様子と、信長に託されて安土城屏風を持ち船出する天正使節)

長崎を出港した~

水平線の彼方を目指し、潮の流れに乗りながら、

風をいっぱいにはらんで帆船は進む。

見渡す限りの青い海、入道雲が立ちのぼる空。

頭上高く舞い上がるカモメの群れ、夜間に鱗をきらめかせる魚影。

さぁ、船は出ました・・・

以後、彼が日本に帰国するまでの8年5カ月の間

これから、一体 どんなドラマを展開していくのでしょうか ?・・・

「下巻」届きましたので、これから 読み始めますので・・・

また次回まで~

秀次

秀次 秀頼

秀頼

復元図による安土城

復元図による安土城

→

→

の遠縁にあたる少年であった。

の遠縁にあたる少年であった。

ヴァリニヤーノの願いを

ヴァリニヤーノの願いを に謁見ができた。

に謁見ができた。