1944年(昭和19年) 東京・代々木

~1945年(昭和20年) 富山・福光

チヤが洗濯物を干している。

広々と手入れの行き届いた庭である。

鯉が泳ぐ池・・・趣味のいい景色を作っている。

家の中からはピアノの調べが聞こえてくる。

なかなかなメロディーを奏でている。

長女の「けよう」が弾いているのだ。

チヤは…ふと、気がついた。

いま、自分が見ているのは、「名ばかりの夫婦」になったあの頃、

夢に描いた光景ではないだろうか・・・・。

棟方一家六人が暮らす家。そのお邸宅は、あの頃夢見た

「いつか一緒に暮らす家」そのものだった。

~いや、それ以上だった。

かって水谷良一が住んでいた家である。

棟方によかったら自分の旧宅を貸そうかと申し出てくれた。

ようやく夢のひとつがかなった。

気がつけば、ごく自然に「棟方画伯」「棟方先生」と

呼び習わされるようになっていた。

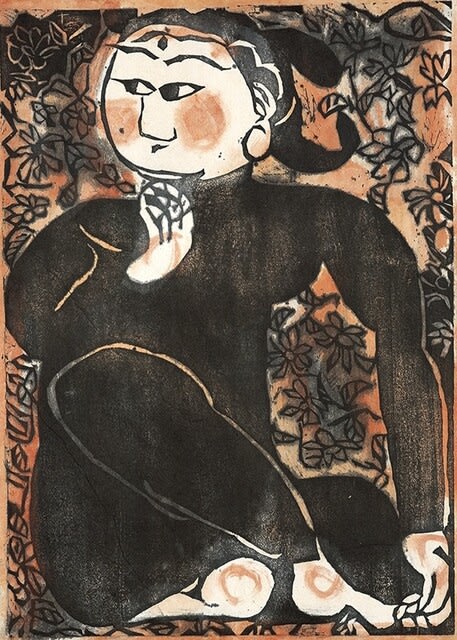

弱視の版画家。顔を板すれすれにこすりつけ、這いつくばって、

全身で板にぶつかっていく。

見る者をおのれの世界へ引きずり込む強烈な磁力の持ち主。

版画家の可能性をどこまでも広げる驚異の画家。

ゴッホに憧れ、ゴッホを追いかけて、棟可志功はゴッホの

向こう側を目指し始めていた。

何人たりとも到達しえなかった高みへと。

そしていま、満ち足りた創作を続ける日々をおくっている。

この幸せが、どうかいつまでも続きますように。

1941年(昭和16年) 12月8日、

日本によるハワイ・真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まった。

若者たちが次々に出世し、その都度万歳三唱の声が街角で上がった。

棟方は出征すする若者たちへ虎を描きつけた褌を贈って励ました。

ようやく手に入れた穏やかな暮らし。 ささやかな幸せ。

戦争がそれをやがて奪い去る気がしてならなかった。

戦争が始まって3年目のある日。

配給の列の並んだチヤは、近隣に住むふたりの夫人が声をかけてきた。

「ね、奥さん。人から聞いた話だけど、

藤田嗣治先生は、戦地に派遣されて、兵隊さんたちが立派に戦う

絵をお描きになったとか。お宅の先生はどうなの?」 ・・・・。

チヤは言葉を濁し・・・その日配給だった品を籠に入れ家路に~。

どこの家だろう、戦況を伝えるラジオの音声が漏れ聞こえてくる。

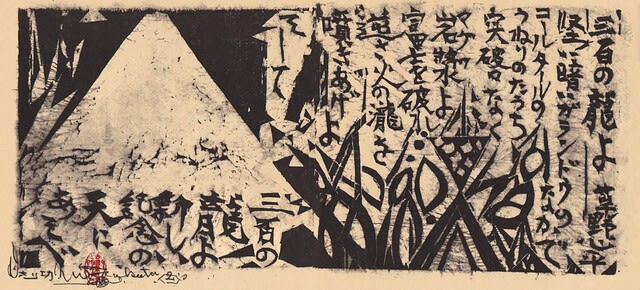

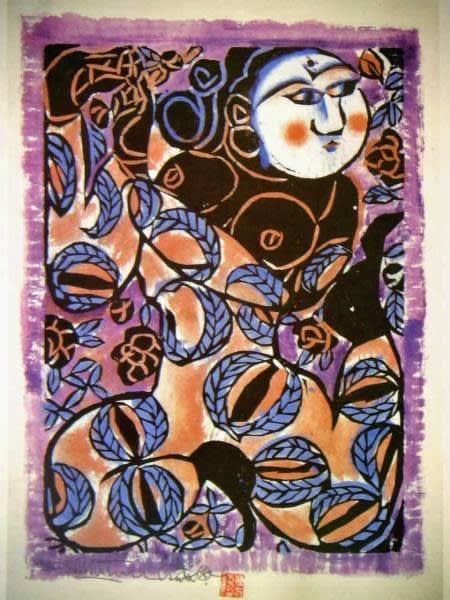

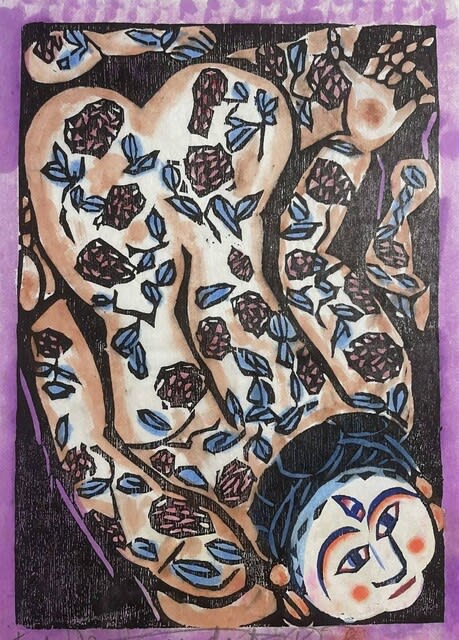

生涯の代表作となる「二菩薩釈迦十大弟子」を完成させた棟方は、白と黒で画面

構成をなす「版画」というものに対する考えをさらに深めていく。

一枚の版木から何枚もの」作品が生まれていくこと、たくさんの作品が連なって

一つの作品を構成できること、版木を並べていけば大きな画面も作れること。

すべてが「広がり」「繋がり」であること。

そんなことを考える時期でもあった。

1945年(昭和20年)が明けた。

日本の戦況はいよいよ怪しくなってきた。

棟方はこの状態から一刻も早く家族を脱出させることを考え

続けているようだった。

空襲警報が鳴りやまない夜、壕の中で棟方がぼそりと言った。

「もう疎開するしか、ね」 チヤに言った。

「すたばって、どこへ? 青森に帰るの!」

「青森には、帰れね。故郷に錦を飾るならまだしも・・・

東京から逃げてきた、なんつのは・・・

そった恥さらしなことは。できね」

「へば、どこへ?」

一拍おいて、棟方が答えた。

「富山だ」

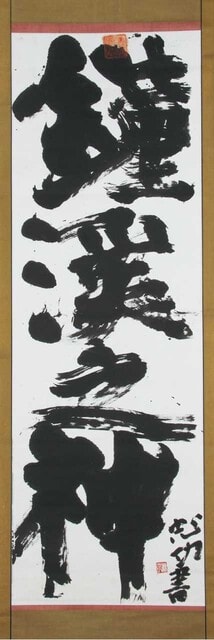

「疎開を決めたこと 高坂住職への手紙」

「無事お恩をうけてかえりました。さっそくに法林寺ソカイ決めました。

何卒のおかばいをねがひます。御奥様にもくれぐれもよろしく。

くわしく次便にて描きます。いただきも家中外大よろこびです。

4月、棟方一家は福光への疎開を決行した。

富山県南西部に位置する西砺波郡福光町(現・南砺市)

町の西、石黒村法林寺の真宗大谷派寺院光徳寺。

住職高坂貫昭とは昭和15年以来河井寛次郎に紹介されてた縁で、

以来毎年のように光徳寺を訪ね、訪ねるごとに筆を揮った。

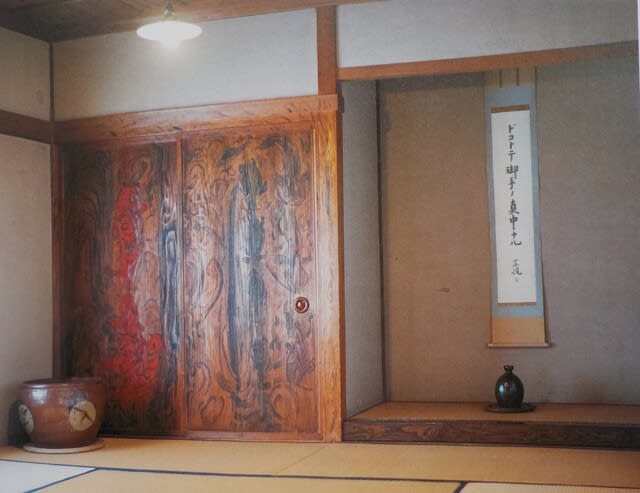

襖いっぱいに枝を広げる松の木の大木を描き、住職をはじめ

見物に来ていた近隣の住人たちの度肝を抜いた。

<華厳松>と題されたこの襖絵は瞬く間に地域の名物になり、

珍しいもの見たさに訪れる人が弾きも切らなかった。

「 昭和19年(1944)六面 倭画 襖 光徳寺

疎開に先駆けて光徳寺の依頼を受けて制作された。当初は建具として使用されていた。」

*「倭画」=棟方は、自分が描く絵を「倭画」と呼ぶことにした。

疎開を勧める高坂の熱意が棟方の心を促した。

故郷青森にも似た自然の姿、知己の多さ、交通の便、木材の産地・・・

いくつもの要素が相まって、棟方は福光を疎開先と決めた。

高坂貫昭(1904~1992)富山県

真宗大谷派「光徳寺」住職 文学青年で「白樺」を愛読していた

貫昭氏は柳宗悦の文章に感銘を受け民芸運動に関わっていく。

棟方とも交流がある。

お寺には蓮如上人の真筆など寺宝も豊富な真言寺院ですが全国的に

その名を知られているのは、棟方の作品を多く展示していることに

よります。

まずはチヤが子供たちを連れて先に疎開先へ行き、棟方は家財道具を

送り出したのちに遅れて富山入りすることにした。

チヤの福光行きが困難を極めることは目に見えていた。

棟方一家の写真 (昭和21年正月) 戦後の写真

写真前列 長男 巴里爾(10歳) 志功(42歳)次男令明

後列 長女けよう(12歳) 次女ちゑ(8歳)妻チヤ(36歳)

まず「けよう」と幼い「令明」を連れて出発し、伊豆湯ヶ島に立ち寄り

学童疎開中の「巴里爾」と「ちよ」を引き取り、子供4人を連れて、福光

へと移動する。

当時の列車の混雑ぶりは想像を絶するほど、また幾度もの乗り換え

夫がいてくれたら助かる・・・と・・・チヤはこらえた。

棟方には「必要不可欠な家財道具」をまとめて無事に送り出して

もらわねばならない。

***それはすなわち板木であった。

板画家・棟方志功の命にも等しい大切な板木を残していく

わけにはいかないのだ。

福光行きは苦行としか思われぬ行程であった。

何時間も駅で待ち、満員の車内に窓から乗り込み・・・

どうにかこうにか福光にたどり着いた。

棟方が用意していた坂の上の古民家に落ち着き

近隣へあいさつ回って…チヤはようやくひと息ついた。

*******

そこへ棟方が意気揚々とやってきた。

「や、みんな無事だったか? えがった、えがった。」

最低限これだけは自分で持ってきた、という棟方の荷物を

解いてみて、チヤは愕然とした。

板木だとばかり思っていたそれは、なんと濱田庄司の大皿と

河井寛次郎の壺だった。

数日後に到着した東京からの荷物の中身も同様で、

棟方秘蔵の先生方の陶器や柳宗悦から贈られた書籍だった。

棟方は一点一点確認して、

「おお、この皿、無事だったな。全部無傷だ。うん うん」

チヤは、我に返って「…板木は? 板木は送らねがったの?」

二人は押し問答を繰り返す。

「おメさの大事なもの…命にも等しいものでねが?」チヤ

棟方「戦争が終われば代々木の家に帰るんだ。

それまで置いといても」

チヤ「違う!~ 私らはここに疎開したんだよ?

東京で空襲があったら、あの家も丸ごと焼かれてしまうかも

戻れる保証もない、板木だって無事である保証はない」

棟方は黙りこくってしまった。

「私、東京へ行ってくる」

チヤは立ち上がると、きっぱり言った。

「板木、送る手配してくる。

子供たちのこと、頼みます」

チヤは大混雑する上野駅の荷物運搬所に来ていた。

「板木を見て、係員は生活必需品でない・・・の理由で

送れないと…何度懇願してもダメだった。

自宅に帰り着いて、棟方からの手紙がどっさり届いていた。

「帰って来い、早く帰って来い、子供たちの世話が大変だ。」

と・・・。

夫の様子が手に取るようにわかる。

チヤはくすくす笑いが止まらなくなってしまった。

部屋の壁に、いちめん墨が敷かれた真っ黒な縦長の板木

…<二菩薩釈迦十大弟子>の板木がかけられていた…

チヤはひらめいた。

(この板木、よ~く見てくださいよ。

十大弟子を彫っているのですよ…分かる?)

板木をチェアーの周りに縄でくくり、布で梱包して

「家財道具」として送り出す。 というアイデア~。

駅の係員が「椅子」ね。

富山県、福光まで… ハンコをポンと捺した。

帰らなければ、一刻も早く。上野駅で何時間も待った。

どうにか座席を確保できた。

うつらうつら・・・どのくらいの時間

汽車は走っていたのだろうか。

突然、ガタンと大きく揺れて、チヤは目を覚ました。

車内がざわつき始めた。

人並かきわけ、車掌がやって来た。

しゃがれ声で彼は叫んだ。

「通告! 東京で今までにない規模の大空襲があった模様!

敵機が関東上空を通過するまで停車します!」

「 大空襲 ! 」

チヤの向かいの男性があわてて窓を開けた。

冷たい夜気と蒸気の臭いがどっと流れ込む。

彼方の空が夜明けのように明るんでいる。

・・・燃えている。 東京の街が。

ああ、ああ・・・ああ!

代々木の家。 板木の数々。

めらめらと<ひまわり>の複製画…。

駅から続くまっすぐな道。

チヤは絶望に足を引きずりながら歩いていた。

走り寄るひとりの男がいた。棟方だった。

「…チヤか?」

「はい。 ただいま戻りました」

「そうか、帰って来たか。そうか、そうか。

よぉく帰って来てくれた…」

>

>