都を出立して~一行は安土城に到着した。

このたびの信長との謁見の間は、「唐獅子の間」

この城のほぼすべての障壁画を一手に受けて作成した

永徳は、どの間にどのような絵があるのかは熟知していいる。

「唐獅子の間」は、その名の通り、大ぶりの獅子が描かれた襖に囲まれた

部屋である。

◆余談ですが~歴史の事実は、過酷です。「本能寺の変」の後に

この華麗な安土城の天守は焼失した。 その他の美術工芸品の数々で現存するものはない。

私、思うにこの「唐獅子の襖」に描いたのは・・・

この後、永徳が描いた「唐獅子図屏風」

を彷彿させる見事な襖絵であったろうにと~彼の一世一代の仕事

きっと、どれも凄い作品であったであろう…本当に残念ですね。

もうひとつ~ この安土城、本能寺の変からわずか12日後に天守が灰塵に帰してしまった。

誰が犯人? 明智左馬之助(光秀の娘婿秀満、 野盗の放火 雷?

なんと豊臣秀吉と 言う説まで・・・

いまだ はっきりしておりません。 いろいろな説あり。

こんな調査結果の説も・・・信長の息子の「織田信雄」だと。

ルイス・フロイスが「イエズス会日本年報」で記している。

信雄は明智光秀が退去した直後に安土城に入りますがその際、

まだ城内に隠れていた明智勢の残党を灸りだ出すために火をつけた

のではないかと考えられています。

フロイスも「理由は分からない」としているが・・・・

ほとんど利害関係のないフロイスがわざわざ記している点で、

信憑性が高いように思われますと・・・(静岡大学名誉教授 小和田哲男氏)

フロイス 「日本史」にも 安土城の様子を記している

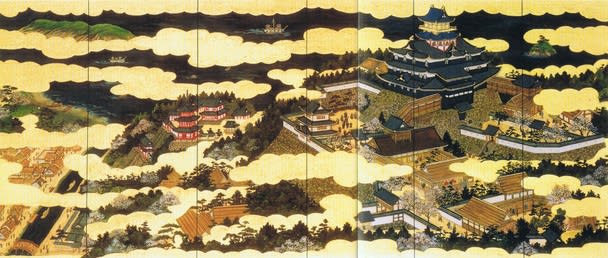

「中心には彼らがテンシュ(天守)と呼ぶ一種の塔があり、私たちの塔より壮大な建築である。

この塔は七重からなり、内外共に感知器の妙技を尽くして造営された。

事実、内部にあっては四方に色彩豊かに描かれた肖像たちが壁前面を覆い尽くしている。

外部はこれらの階層ごとに色が分かれている。あるものはこの日本で用いられている黒い

漆塗りの窓が配された白壁であり、これが絶妙な美しさを持っている。

ある階層は紅く、またある階層は青く、最上階はすべてが金色である。

このテンシュ(天守)は、その他の邸宅と同様に我らの知る限りの最も華美な瓦で覆われている。

それらは青に見え、前列の瓦には丸い頭が付いている。

屋根にはとても気品のある技巧を凝らした形の雄大な怪人面が付けられている。 」

*こんなにも、詳しく、彼は「日本史」に書きとめ、本国に報告していたのです。

私たちも、 この「安土城」 いろいろ想像して楽しみましょう。

やっぱり 歴史は面白い・・・まだまだ 新説を楽しみに~

上座の信長・・・

ペルシャ絨毯を敷き、象牙の彫り物の肘掛け付きの玉座。

身に着けているのは…ひだが細かく寄った輪っかを首周りに、

袖のふくらんだ黒絹の上衣、その上に房飾りが付いた真っ赤な

毛織の陣羽織…南蛮風がすっかり板についた? 信長。

想像するに・・・こんな風なのかな?

真っ赤な羽織は・・・こんな?

この席には~パードレたちも同席していた。

宗達が日々日参していた南蛮寺のオルガンティーノもその中に居た。

「屏風を広げよ」

信長が、厳かな声で言った。

ほう・・・と、ため息を漏らしたのは、信長ではない。

その横に控えているパードレたちだ。

・・・・

「・・・これは・・・」 ようやく信長が口を開いた。

「・・・見事じゃ・・・」

信長は、右隻第二扇を指さし ☟

「ここにあるは、安土城か?」

「左様にござります」即座に永徳答えた。

「・・・鳰(にお)の海{琵琶湖}のほとりの威風堂々とした安土城の佇まいは、

まさしく城主であらせられます上様そのもの。

いと高きところより天下を眺め渡し、美しき都、洛中洛外のいっさいを、

御懐に召されまするを、この屏風の右上に備え奉りましてござります。

信長はいま一度ゆっくりと眺め渡して、「あっぱれじゃ」

永徳に向かって言った。

「褒美をとらそう、ほしいものはあるか。何なりと申せ」

・・・・

永徳~しばらくのあいだ。

じっと黙り込んでいた。 が。

「宗達を、当家の養子にいただきとう存じます」

永徳は 俵屋宗達という稀なる才の持ち主。

絵師の将来を、見届け、願わくば上様のご要望にお応えするがために当門とともに

作画に精を出してほしいと願っておりまする。 と、熱のこもった声で信長に訴えた。

「・・・ならぬ」 低く厳かな信長の声が響いた。

永徳 「・・・御意」

「宗達、きさまはそのまま、そこにおれ」

「そう怖がるでない。

きさまにも褒美をつかわそう、とっておきの褒美じゃ」