1930年 青森

チヤは雑誌を読んでいる。

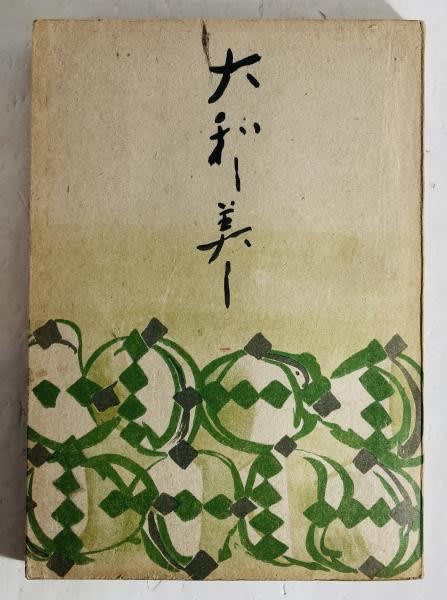

表紙に「白樺 二月號」と書いてある。 もう一冊。

大正十年(1921年)掲載されているのは、小説、評論、詩など。

評論は、美術についてのものが多い。

【大正期の日本の文学、美術界に多大な影響を与えた雑誌「白樺」

に初めての原色版で紹介されたゴッホの作品が「向日葵」であった。

棟方はこれに魅せられ、油絵描きに憧れた。激しさより哀愁募る作品である。

棟方は「が最初に惹かれた「ゴッホ」が、この作品であることに

今、一度注目したい。】

もう一冊の「明治」の発行のものは・・・

この雑誌が店頭に並んだときに、自分はまだ自分の名前すら

読めなかったわけである。

(明治四十五年1912年 発行。)

柱時計が・・・・鳴った。 家人は皆、とっくに寝静まっている。

チヤは夜の読書をずっと続け楽しんでいる。

チヤに二冊の古雑誌を与えたのは、棟方志功であった。

「白樺 二月號」には、厚紙を切って作られた栞が挟んであった。

色付きの口絵のページで花瓶に生けられたひまわりの絵が載っている。

この絵を初めて見たとき…正確に言えば、見せられたとき

チヤは驚かされた~まず、絵が目の中に飛び込んできたこと。

イトから聞かされた~

「画家を目指すすべての若者たちが熱狂している西洋の画家」、

あの「ゴッホ」という名のゼンエー画家が描いたものだった。

次に、このページを開いて見せた棟方が、

ワは こった絵を描く画家になりでんだ、と言ったこと。

つまり、自分はいつの日か「日本のゴッホ」になりたいのだ、と。

棟方~ この雑誌、おメにやるはんで、これをよをぉぐ見で、拝んでけ。

棟方志功が一人前の画家になっで、絵が売れるようになっで、

早ぐ一緒に暮らせますように、づで。

ヮもおんなじ雑誌さ東京で買っで、この絵さ毎日拝んで、

おメのごど一心に思って生きていぐはんで。

すばらくは離れ離ればなれだげど、一日も早くおメさを

東京さ呼べるように、頑張るがら。

チヤは夢想する。

あの人は、一流の画家になった.

棟方と東京の家で一緒に暮らす。

西洋風な家、暖炉もある広い家~、

花を活け、すてきな洋服を、香水もつけ… どんどん広がる夢~

はぁ、そった日が早ぐこねがなぁ~。

こうして夜な夜な夢想の花畑に一人遊んでいた。

弘前の下宿先から「出戻り」となった実家の自室で、

<ひまわり>の絵を穴が開くほど眺めて暮らしていた。

そうなのである。

この春、チヤは棟方志功の妻になったのだった。

風薫る五月。

イトが手土産持参で遊びに~

「チヤちゃ、おメ、やっぱりだまされたんでねが?」

三浦甘精堂の羊羹を切って運んできたところで、開口一番、イトが言った。

「なすて⁉ んなごどね、スこさ、なんぼいい人(ふと)だもの!

ワんど、ふたり揃って善知鳥神社にお参りすで、

神さまの前で誓っで、夫婦になっだんだよ!」

イトが言うには~

祝言は上げたけど、婚姻届けは出してなく、ただ善知鳥神社でお参りし

それで夫婦なのか? 棟方は東京へ戻り、おメは結婚したのに実家に戻り

ゴッホの写真さ拝んで暮らす~これってどう考えても変でねえか…と。

チヤ

「だっで…東京さ呼んでくれるづで約束すだんもの。

今はまだ絵が売れねがら無理だども、売れるようになっだら

大っきな家借りて一緒に住もう、づで」

イト

「はぁ、無理、ムリ。おメ、スコさの絵コ、

ちゃんと見だごどあるけ?」

チヤ・・・だんだん萎れていくのを感じた。が。

ここで枯れてなるものか・・・

「ゴッホになるんんだもの。スコさは、ゴッホに」

きょとんとするイトに向かって~「これ!」と突き出した。

「白樺」の ~あの、<ひまわり>の図版を。

この絵を見た瞬間、棟方志功は決心したのだ。

自分は日本のゴッホになるのだ! と。

「 づで決めたんだよ、スコさは! そのうぢに、ゴッホみでな

立派な画家になるわげよ!」

自信満々で言い切った。

「だはんで、大丈夫。ヮ、な~んも心配すねがら」

と、自分に言い聞かせるうにつぶやいた。

棟方志功がいかにして画家を目指すことになったのか。

その生い立ちと苦労話を~

棟方志功は1903年、青森の鍛冶屋の家に生まれた。

十五人の子供の六番目、三男坊。父は頼まれればどんなものでも

器用に作った。売り歩くのは母の仕事だった。

父は腕のいい職人、仕事の評判は良かったが、大酒のみ、金が入ると

すぐに子供に酒を買いに走らせた。 酔うと、当たり散らし、

そのとばっちりを母が一身に受けた。

父が鉄を打ち、兄が向こう鎚を打つ。

棟方は、いつもそばで仕事をじっと見ていた。

煤が舞い上がり目に入っても、目をこすり見るのをやめなかった。

棟方の弱視は、このころ始まったのかも知れない~。

いつもぼんやりとかすんだ視界の中で、それでも棟方が見出したのが

「絵」であった。

棟方の「絵」の原点は、なんと言っても「ねぷた」にあった。

どこまでもねぷたを追いかけ~祭りの後は、その興奮がどこかへ

いってしまわないうちに紙に筆で描き続けた。

義経、弁慶、阿修羅、八岐大蛇。

頼まれれば喜んで棟方は描いた~

自分の絵が誰かを喜ばせているのが楽しくて…どんどん描いた。

12歳、兄と共に家業の鍛冶屋を手伝いはじめる。

父はやがて仕事を兄に任せっきりになり、仕事の量もめっきり減った。

棟方は暇を持て余すようになり、じっとしてると空腹がこたえるので

とにかく絵を描いた。

その様子を近くで見ていた母は、ほんどにおメは絵コがうめな、と

関心しきりであった。

「・・絵描きさ、なるんだか? 」 母の質問に、

「わがんね」とそっけなく答えた。

おメが絵描きになっだどごさ、見でなぁ…。

夢見るように母がつぶやいた。

そんな子供たちの行く末を見ることなく~

母は逝ってしまった。 享年41歳。 肝臓がんだった。

父は泣き叫びながら…悲しい別離の光景を

17歳の棟方は

泣くことすら出来ずに呆然と眺めるばかりだった。

その頃、棟方は裁判所に勤務していた。

母を亡くし、胸の空洞を塞ぐには・・・

いっそう絵を描くことに気持ちを傾けた。

そんな折に、写生する棟方の前に少年が現れた。

「鷹山宇一」 裕福な家に生まれ育ち、青森中学校に通っていた。

他に、画家を目指した青年「古藤正雄」も、

彼は、三浦甘精堂に働き、棟方と知り合ってからは絵に熱中し

仕事にも手が付かないほどに。

「松木満史」は桶屋の息子。当初は彫刻家を志し、仏師に

弟子入りした。 棟方が、母の位牌を注文しにやってきたとき

店番をしていた松木と出会ったのが、長い付き合いの始まりだった。

三人とも同世代、「同じ穴の貉(むじな)」が集まった。

松木と棟方が主になって、洋画グループ「青光社」を作り

かなり無茶な企画だったが、珍しさも手伝って~

「第一回 青光画会展覧会」を~ちょっとした話題になった。

(以後、毎年春秋2回ずつ昭和4年まで19回続けられた記録がある。)

「松棟の柵」

昭和48年(1973年) 摺木

青年時代からの親友、松木満史と並ぶ棟方の自板像(板画による自画像)

すつきりハンサムな松木と、飄々とした表情の棟方と。

中野区大和町の松木の家に居候させてもらっていた頃の姿だろうか。

晩年の棟方は自らの歩んだ道を振り返るように、多くの自画像自板像を

残したがこれもそのひとつであろう。

(昭和の初め頃の・・・松木と棟方)

さぁこれで画家になるための準備は整ったと棟方は思った。

絵バカとかバカスコとか呼ばれて変人扱いされてきたが、

それがなんだというのだろう。

いまに見でろ、ヮはいずれ世界に認められる画家になるはんで!

青森という一辺境から世界へ一足飛びに出ていけるはずもない。

それでも棟方の中にはなぜか、「青森の次は世界」という

大決意がすでに芽吹いていた。

そして実際に、彼を世界に結びつけるできごとがまったく予期せぬ

かたちで訪れた。

棟方17歳のときのことである。大正9年(1920年)

棟方の仲間に小野忠明という同じ年の青年がいた。

弘前出身、工業高校の機械科に入ったものの、どうも面白くない。

たまたま洋画の模写展に衝撃を受け、絵描きになろうと決意した。

芸術雑誌「白樺」を読み漁り、セザンヌの自画像風の帽子を自作して

(セザンヌの自画像)

被り、絵の具箱とカンヴァスを抱えて弘前の街を闊歩した。

ある日曜日のこと、写生の帰り道に画帖に顔をくっつけるようにして

鉛筆を走らせている同年代の若者を見かけた。

面白く感じて声をかけた、棟方も人懐っこくなつき、その後

彼の下宿に頻繁に出入りするようになった。

棟方は油絵の手法などの手ほどきを受け夢中になった。

二人は同い年ということもあった話が合い、しょっちゅう絵画論を

ブチあったりした。

あるとき、ふと小野がこんなことを言った。

「おメの油コ見でるど、なんどなぐゴッホをおもいだすんだなぁ…。」

棟方は、眼鏡の奥の目を瞬かせて、

「ゴッホだら? 画家だべ?」

「すだ、オランダ人の画家だ。 知ってるが?」

「よぐは知らねども、名前だけは。」

すると、小野は一冊の雑誌を持ってきて、図版のページを広げて

差し出した。

この画家、ヴァン・ゴッホ「革命の画家」だ。

小野が言った「革命の画家」とは、

雑誌「白樺」の主宰者・柳宗悦が同誌に寄稿した画家論の題名

だった。この評論に震えるほど感動して、その中で論じられる

セザンヌ、ゴーギャン、ゴッホら「後期印象派」の画家たちを

崇拝していたのだ。

そこにあったのは、ひまわりの絵であった。

・・・・顔をくっつけ、花瓶に活けられた六輪のひまわり。

絢爛と咲き誇るもの、たたいま力尽きて~卓上に落ちているもの。

その姿、かたち、 絵の中から聞こえてくる花の歌声、

叫びとささやき~。全身に鳥肌が立ち、額にふつふつと汗滲み出た。

わ ・・・わ ・・・わわ・・わわわ・・・。

棟方は突然、雄叫びとともに立ち上がった。

「・・・ワぁゴッホになる・・・・・ッ ⁉ 」