いつものようにとことん着尽くすための話をしました。

前回、衣食住に関してとことん使っているものを5つ上げてくださいという宿題を出しておきましたが、それが結構難しかったようです。。(*^-^*)

そうなんです、毎回皆さん少し戸惑っている感じです。。

しかし、それぞれに工夫していることなど発表してもらいました。

5人集まればいろいろ出てきますね。。

そうなんです、毎回皆さん少し戸惑っている感じです。。

しかし、それぞれに工夫していることなど発表してもらいました。

5人集まればいろいろ出てきますね。。

実作をお持ちくださった方もあります。

継ぎ当ては最近のダーニングブーム?でされている方がありましたが、継ぎがワンポイントアクセントになって楽しいものになります。私も毛糸を使ってよくやります。

着古したもののリメーク、袋ものを作っている方、靴下の薄くなったところを刺繍のような継ぎ当て、食器の金継ぎなど。

お掃除関係は古着のボロや古新聞紙を使ったり、ドリップコーヒーのフィルターを生かして油物のふき取り、てんぷら油を捨てるときの吸収材に使うなど。

あと、グリーンのカーテンで遮熱、昆布や削り節の出し殻の再利用の質問もあり、お料理の話まですることになりました、、。(^^ゞ

あと、グリーンのカーテンで遮熱、昆布や削り節の出し殻の再利用の質問もあり、お料理の話まですることになりました、、。(^^ゞ

私は2番出しまで使うので、あとは捨てていますが、1番しか使わないのを捨てるのは勿体ないので、昆布の佃煮や、おかかのふりかけなど作るといいですね。

私の場合は最初から買い物などでゴミになる、トレーに入っているものはなるべく買わないようにしたり、生活クラブのリターナブル瓶の醤油や瓶詰製品を使い、洗って返却してます。

掃除用洗剤などは何も使いません。純石鹸の固形と粉、炭酸塩、クエン酸で済ませています。食器も固形石鹸一つです。

洗濯も汗など皮脂汚れのみなら、すすぎの楽な炭酸塩はとてもおすすめです!

着物のことを考えれば、服は少し着ただけで洗われ過ぎていると思います。

衣服の化繊やキッチンマット、バスマットなどの化繊からも出るマイクロプラスチックの問題は深刻で、海の生物を苦しめ、また魚を食べる人間にもはね返ってきます。一人一人が深刻に受け止めるべきです。

最初から持ち込まないリデュースがまず大事で、あとは繰り返しなるべく長く使う再利用のリユース。そして最後はリサイクルで別のものに作り変える等の再生です。

受講者の方からこの回の終了後にお手紙をいただきました。

自分では無駄遣いはしていないつもりでしたが、「使い尽くす」の“尽くす”という点に「もっとやれることがあるのでは?」と自問してくださったようです。みなさんいろいろ気付いてくださり嬉しく思います。

私もまだまだ工夫できることありますので、改善していきます。

工夫はとても創造的で楽しいことなので、簡単にゴミに出すのではなく、捨てる前に今一度考えてみましょう!

そして買う時には持続可能な良い製品を長く使いたいですね。

紬はその最たる物だと思いますが、、。

着物を着ることと日々の暮らしのエコの話は関係ないと思いがちでしょうけれど、私は着物が持つエコ精神は学ぶものが多いと思います。

反物一反は無駄なく切り落とすところなく使われています。だから時代を越えて、繰り返しの更生ができるわけで、それは体型に合わせて作る洋服とは正反対なもので、むしろ自由なものだと思います。

繰り返し使うことを前提に作られ、使われています。

体格の大きい人も小さな人も縫い方次第で受け入れてくれる型紙のいらない和裁の知恵はすごいリベラルなことです。

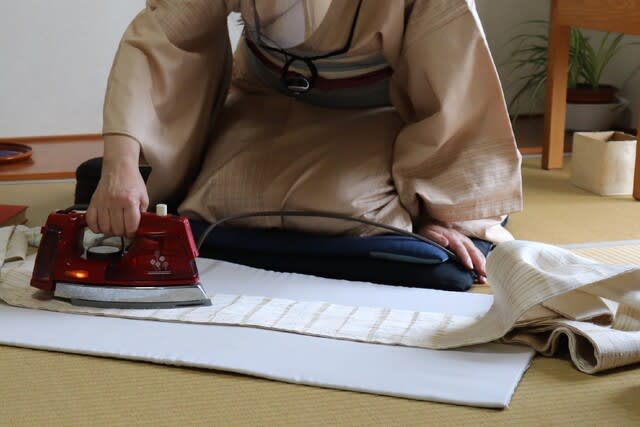

そして最後はトップの画像の通り、その再利用に欠かせない、運針の練習でしたが、まずは糸を付けずに型を覚えるところをやりました。和裁をしている方はさすがに基本が出来ていて、縫う姿勢もリズミカルで美しかったです。

また10月に練習の成果を見せてもらいます。

さて、紬塾は9月の講座予定を取りやめます。

残念ながら運針を生かして何か縫ってもらいたかったのですが、縫物の時はどうしても接近して話したりしますので、来年にします。

さて、紬塾は9月の講座予定を取りやめます。

残念ながら運針を生かして何か縫ってもらいたかったのですが、縫物の時はどうしても接近して話したりしますので、来年にします。

コロナの感染状況は多くの科学者がデータをもとに予想した通り感染拡大は止まりません。

政権は無策なだけではなく、利権のため、自分たちの選挙のために、国民のいのちをないがしろにして国民の7割の反対を押し切り五輪開催の暴挙に突き進みました。

政治思想、支持政党の話ではなく、憲法25条の国民の生存権を守るのが政治家の重要な仕事ですから、それができないなら退陣するしかないです。

医療従事者は休みなく危険と隣り合わせで働き、多くの国民は自粛、経済苦に見舞われ、コロナになっても検査も受けられず、医療も受けられず、重症化して、回復しても重い後遺症に悩まされ、元の生活ができない方がたくさんいます。親の死に目にも会えないで、苦しむ人もいます。

医療従事者は休みなく危険と隣り合わせで働き、多くの国民は自粛、経済苦に見舞われ、コロナになっても検査も受けられず、医療も受けられず、重症化して、回復しても重い後遺症に悩まされ、元の生活ができない方がたくさんいます。親の死に目にも会えないで、苦しむ人もいます。

医療スタッフは五輪に駆り出され、現場も人手不足に悲鳴を上げています。

医療のひっ迫で、通常の医療も受けられない。

医療のひっ迫で、通常の医療も受けられない。

都知事は「自宅を病床として‥」などと、放置する方針のようです。

これらのコロナ関連の国民が知るべき報道をテレビで見ることはめったにありません。

NHKはじめ、大手メディアも五輪スポンサーとなり、緊急事態宣言下にありながら、コロナ報道より五輪報道ばかりになりました。

これらのコロナ関連の国民が知るべき報道をテレビで見ることはめったにありません。

NHKはじめ、大手メディアも五輪スポンサーとなり、緊急事態宣言下にありながら、コロナ報道より五輪報道ばかりになりました。

緊急事態宣言中とは思えないムードを作ってしまっています。

五輪後にはまた大きな波が来るとも言われています。

インターネット、SNSなどこまめにチェックして最新情報を得るしかありません。

インターネット、SNSなどこまめにチェックして最新情報を得るしかありません。

また、あきらめずに一人一人が声を上げていくことが大切です。

民主主義の国ですから、国民の声が反映されなければならないのですから。

黙っていて、選挙の一票だけでは間に合いません。

健康で文化的な生活ができるよう政府は科学的見地に立ち、コロナの収束を図ってもらわなければなりません。

工房の夏休みは8/11~8/17までです。

オンラインストアではヘンプのステテコを扱っていますが、夏季休暇中の注文につきましては18日以降の発送となります。

ヘンプのステテコについての詳細はブログカテゴリーの「麻ローライズステテコ&肌襦袢」をご覧ください。

再入荷の予定はありませんのでMサイズの方はお早めにご注文下さい。

※Mサイズは1点のみです。156cm以上の方はLサイズでも大丈夫と思います。

工房の夏休みは8/11~8/17までです。

オンラインストアではヘンプのステテコを扱っていますが、夏季休暇中の注文につきましては18日以降の発送となります。

ヘンプのステテコについての詳細はブログカテゴリーの「麻ローライズステテコ&肌襦袢」をご覧ください。

再入荷の予定はありませんのでMサイズの方はお早めにご注文下さい。

※Mサイズは1点のみです。156cm以上の方はLサイズでも大丈夫と思います。