■ 安部公房の『死に急ぐ鯨たち』(新潮文庫1991年)を読んだ。

評論集だがインタビューも収録されていて、本書の過半を占めている。インタビュアーの質問に答える形で『方舟さくら丸』などの自作について語ってもいて、興味深い。

①**『終りし道の標べに』のときには、小説の意識はほとんどなかったから。**(101,2頁)

②**『けものたちは故郷をめざす』は、はっきり小説ですね。舞台は似てますけど・・・・・**(102頁)

③**『けものたちは故郷をめざす』が圧倒的におもしろいというか、理解できますね。**(102頁)

①は安部公房の答え。ここを読んで、ああ、やはりそうだったんだと思った。ぼくには『終りし道の標べに』は難しくてよく理解できなかった。

②と③はインタビュアーの栗坪良樹さん(日本近代文学研究者の)のコメント・感想というか質問。これには同感。『けものたちは故郷をめざす』は小説だと思ったし、私なりに理解できた。

**結果的に芝居をお書きになるのは、小説だけでは自己表現が出来なくなったということですか。**(101頁)という栗坪さんの問いに安部公房は次のように答えている。

**そういうわけじゃないんだ。最初に芝居を書いたのは、『制服』。どこか雑誌から短編を頼まれたんだよ。(中略)気負いこんで書きはじめたんだが、なぜか全然書けないんだ。「弱ったな。書けないな。どうしたらいいだろう」悩んだよ。(中略)そしていよいよ締め切りの前の晩、「ひょっとしたらこれ、会話だけならいけるんじゃないか」そのままはずみで書いてしまった。そしたら結果的に芝居の形をとっていたわけだ。**(101頁)

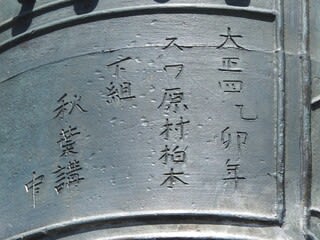

ぼくも最近ある雑誌に全て会話形式で火の見櫓の半鐘について原稿を書いたので(*1)、栗坪さんの質問に対する安部公房の答えを読んで、驚いた。そう、ぼくも会話だけなら書きやすいだろうと思って、書いた。

この評論集には、様々なテーマに関する安部公房の考え方が分かる論考が納められている。解説で養老猛司氏は**作家安部公房の思考を知るために、興味深く、重要な書物である。**と書いている。本書は残念ながら絶版。

*1 発行予定がいつ頃なのか、承知していない。発行されたら紹介したい。

手元にある安部公房の作品リスト

新潮文庫22冊 (文庫発行順 戯曲作品は手元にない。2024年3月以降に再読した作品を赤色表示する。*印は絶版と思われる作品)

今年中に読み終えるという計画でスタートした安部公房作品再読。5月10日現在9冊読了。残りは13冊。今年3月に出た『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』(新潮文庫)を加えたとして14冊。5月から12月まで、8カ月。2冊/月で読了できる。 5月は既に2冊読んで、ノルマクリア。

5月は既に2冊読んで、ノルマクリア。

『他人の顔』1968年12月

『壁』1969年5月

『けものたちは故郷をめざす』1970年5月

『飢餓同盟』1970年9月

『第四間氷期』1970年11月

『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月

『無関係な死・時の壁』1974年5月

『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月

『石の眼』1975年1月*

『終りし道の標べに』1975年8月*

『人間そっくり』1976年4月

『夢の逃亡』1977年10月*

『燃えつきた地図』1980年1月

『砂の女』1981年2月

『箱男』1982年10月

『密会』1983年5月

『笑う月』1984年7月

『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*

『方舟さくら丸』1990年10月

『死に急ぐ鯨たち』1991年1月*

『カンガルー・ノート』1995年2月

『飛ぶ男』2024年3月

5月は既に2冊読んで、ノルマクリア。

5月は既に2冊読んで、ノルマクリア。

420

420

360

360