安曇野市三郷温 長尾地区の諏訪神社 撮影日150613

この額は芸術品!

拝殿の両サイドに狛犬がいる。

拝殿に向かって右側、阿形の狛犬(獅子)

そつなくまとまっているけれど、なんとなく物足りない・・・。

左側、吽形の狛犬

蹲踞の姿勢、後肢をきっちり折り曲げている。 石でここまで表現するってスゴイことだと思う。

安曇野市三郷温 長尾地区の諏訪神社 撮影日150613

この額は芸術品!

拝殿の両サイドに狛犬がいる。

拝殿に向かって右側、阿形の狛犬(獅子)

そつなくまとまっているけれど、なんとなく物足りない・・・。

左側、吽形の狛犬

蹲踞の姿勢、後肢をきっちり折り曲げている。 石でここまで表現するってスゴイことだと思う。

豊科 細萱洲波神社 撮影日150613

鳥居額

御祭神:建御名方命と事代主命 ともに大国主神の子ども。異母兄弟。大国主神は多くの女神との間に子どもを多数設けた。俗な言い方をすれば好色だったということか。神様に向かって何ということを!古事記によると人数は180柱!

神楽殿 端正で美しいプロポーション、モダン。

拝殿

拝殿の後方の本殿 写真を撮っていいものかどうか、いつも気になる・・・。

大国主神の御子神が祀られている神社を守護する狛犬

ユーモラスな表情の狛犬は明治26年の9月生まれ。通常、拝殿に向かって右側は阿形で口を開け、左側は吽形で口を閉じているのだが、ここの狛犬は逆の布陣。

頭の上のこぶは生えたての角。

こんな表情に狛女は だろう。 心が和む。

だろう。 心が和む。

しっぽもかわいい。

なんだか情けない表情をしている。何か失敗でもしたのかな・・・。前肢の筋肉を表現しているように見えなくもない。結構強いのかも。

後肢は融けだしてしまったかのよう・・・。

なかなか高得点の狛犬

三柱神社 所在地 安曇野市三郷明盛 撮影日150613

鳥居額

■ 安曇野市の三郷総合支所の裏手にある神社で、映画「神様のカルテ」「神様のカルテ2」のロケ地として有名になった。県外からも参拝者というか、ロケ地見学者か、が多数訪れているそうだ。

以下拝殿前に置かれていたチラシを参考に記す。

御祭神:建御名方命(たけみなかたのみこと)、誉田別命(ほんだわけのみこと)、新羅三郎(しんらさぶろう)の三柱。

創建:嘉吉元年(1441年)、正平年間(1346~70)、天文年間(1532~55)とあり、定まらないようだ。

変遷:元は諏訪神社といい、旧二木村の氏神さまとして祀られていたという。寛文3年(1663年)に、一日市場と七日市場が同時に分村し、七日市場は元禄5年(1692年)にこの神社を分社して独自に諏訪神社を建てた。以来この神社は二木村と一日市場村の氏神さまとして今日に至っているという。明治37年(1904年)に諏訪神社から三柱神社と名称を変えたそうだ。

このような神社を守護するのは下の狛犬。

組まれた獅子岩に鎮座する阿形の狛犬(獅子) 明治27年9月19日建立

獅子と言うには鬣(たてがみ)が短くて少ないように思う。何か別の・・・、そう恐竜がモチーフのようなデザイン。胸板が無い。前足で牡丹の花を押さえている。

台座に刻まれた石工の名前 「松本町 石工 久保田蕪(?)太郎」 蕪は判然としない。

前足の下に玉を置く。つるりんちょに近い体の表現。

4点支持の足座は不安定そうだが、大丈夫かな・・・。

548 撮影日150613

■ 前稿で取り上げた豊科成相の火の見櫓とよく似ている。見張り台にスピーカーが無く、すっきりしているのは好ましい。ブレースの輪っか(リング式ターンバックル)が大きくて目立つ。

見張り台の床に水抜き孔を開けてある。

547 安曇野市豊科成相 撮影日 150613

■ まだまだ観察していない火の見櫓が見つかる。今朝、池田町まで出かけたが、途中でこの火の見櫓に遭遇した。

3角形の櫓の柱がカーブを描くことなく直線状だが、このタイプは安曇野でよく見かける。櫓の途中にある申し訳程度の踊り場、これでは梯子を直登する際の恐怖感を和らげる効果はあまり期待できそうにない。

消防団員が恐がって火の見櫓に登ろうとしない、ということも火の見櫓撤去の一因となっていると聞く。

脚部は柱材とアーチ材のみで構成されていて何だか心もとない。

「成相消防組」と彫り込まれた古い館名板を設置してある。古い施設を建て替える場合にはせめてこのくらいのことはして欲しい。

■ 数日前、朝カフェ読書で『信濃安曇族のルーツを求めて』を読了した。

古代史や神話に関する基礎的な知識が極めて乏しく、本書を読んでいても知らないことばかり・・・。でもなかなかおもしろく、興味深い内容だった。

**『川會の縁起』で語られている犀竜物語は、信濃安曇族が水路を整備して、足下の湿地や沼地の排水をおこない、これを農地に変え、新しい村を作った史実を反映していると読み解くことができる。すなわち、それは「安曇平開拓史」の一コマである。**(286頁) なるほど!

著者の坂本 博氏は安曇族研究書を4冊上梓されている。この際、他の本も読んでみよう。

本書の最後に出てくる北安曇郡池田町の川会神社、著者はこの神社に祀られている底津綿津見の神の正体は白竜・犀竜だとしている。どうやら狛犬は棲んではいないようだが、拝殿の欄間に配されているという龍を見てみたい。

『信濃安曇族のルーツを求めて』坂本 博/近代文藝社

■ **志賀島出土の金印を手がかりに、信濃安曇族のルーツ(出自)とそのルーツ(渡来の経路と交易の航路)を探る** こんな帯を読んだら中身が気になる。

**安曇族は朝鮮から南下して対馬に到り、そこにしばらく定着していたと考えられる。(中略) しかし、彼らはやがてこの島を離れ、博多湾へ彼らの母港を移した。(中略) 彼らの一部は、後年「邪馬台国東遷」の波に乗って、畿内に移動した。(中略) その後かなり経って、「磐井の乱」の後、安曇族の残りは、すべてが信濃へ逃亡した。**(66、7頁)

対馬にも有明山があることをこの本で初めて知った。 **筑前安曇族が信濃西北部の高い山の麓に本拠を構えることになったとき、その山を見上げながら、さっそくそれを「有明山」と名づけたのではないだろうか。**(62頁)

そうか、対馬にも安曇野にも有明山があるのはこんな事情があったからなのか・・・。

**金印が出土した志賀島には (中略) 綿津見三神(底津綿津見、中津綿津見、表津(うわつ)綿津見)を祭神とする志賀海神社がある。

そして、信濃安曇族が定住した信濃国安曇郡には底津綿津見を祭神とする川会神社がある。**(64頁)

調べてみるて、川会神社は北安曇郡池田町にあることが分かった。訪ねてみたい・・・。北九州に志賀島も訪ねてみたい・・・。

狛犬巡りから古代史の世界へ、か・・・。

■ 穂高神社からの帰路、それほど大きくはないが、鎮守の杜が見えたので立ち寄ってみた。そこは安曇野市豊科成相の八坂神社。参道を途中で曲げているのは前面道路からの「引き」を取るための工夫か。

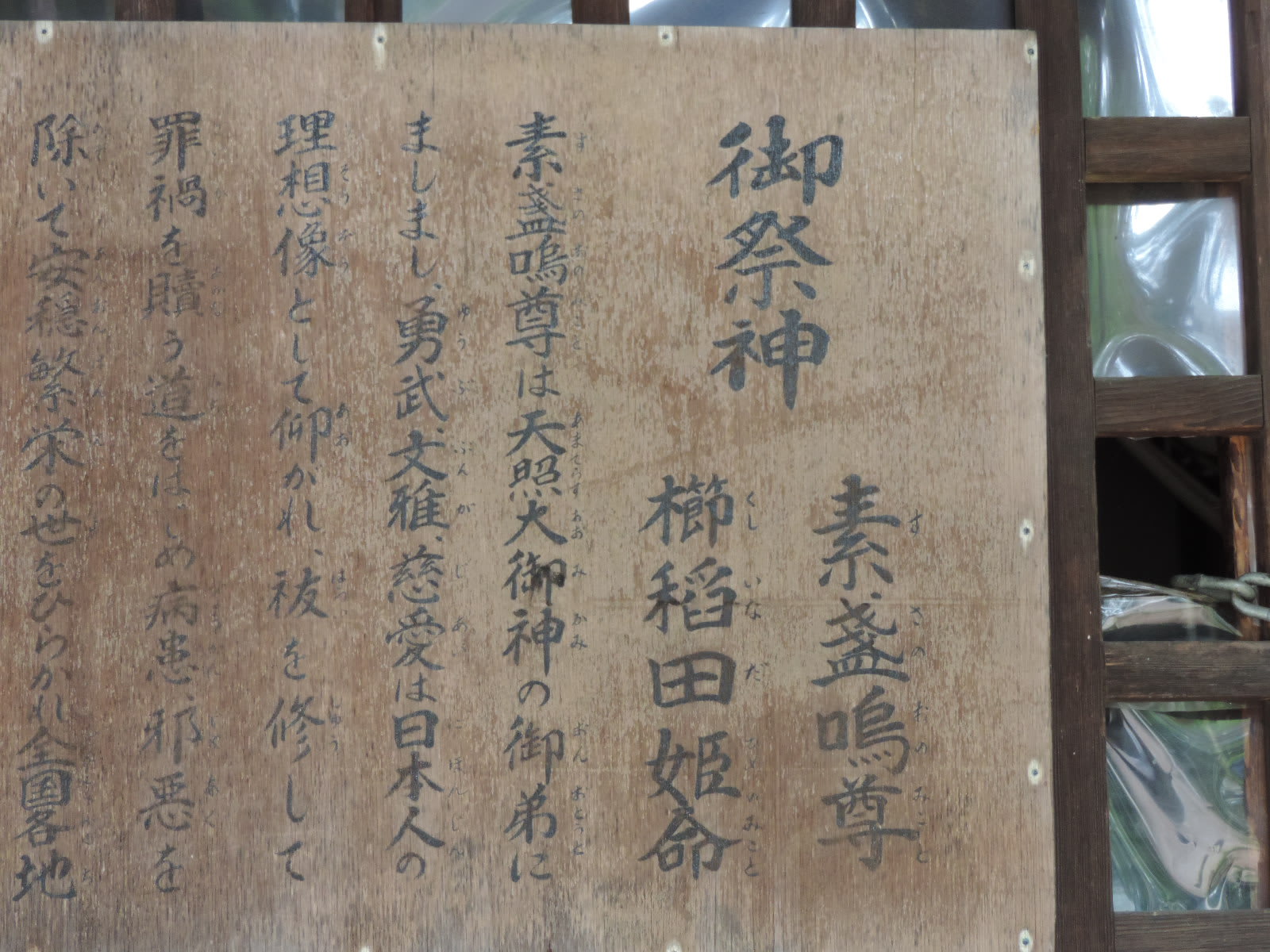

狛犬が守護する御祭神は下の写真の通り。

素盞鳴尊(すさのおのみこと)は天照大神の弟神。天岩戸神話のきっかけとなったトラブルを起こした神様だ。八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したのもこの神様。櫛稲田姫命は素盞鳴尊の奥さん。古事記にも登場するメジャーな神様を祀ってある神社だ。

さて、この神社の御祭神を守護する狛犬は皇紀2600年、昭和15年の生まれ。作者の成瀬大吉(*1)について調べてみて、戦後の岡崎を代表する石工だと分かった。

だが・・・、観ていてあまり感動しないのも事実。なんというか個性を感じないし、大味だ。注目することにした爪も表現されていない。獅子は爪を使って獲物を捕まえるのだから、きちんと表現して欲しい。

吽形の狛犬だから口を閉じているはずだが、笑うセールスマンの口に見えてしまう。

*1 明治27年生まれ、昭和51年没

古事記を再読して登場する神様について復習しなくては・・・。読み方が分からないし、どんな神様かも忘れている。

『古事記(上)』全訳注 次田真幸/講談社学術文庫

松本市今井にて 撮影日時 150607 04:26AM

■ 早朝、東の空の様子を見ていて、きれいに朝焼けするだろうと予想した。

久しぶりに朝焼けをバックに火の見櫓を撮ろうと車で出かけた。

以前には無かった防災行政無線柱が火の見櫓の隣に立っているのは残念。

この火の見櫓も消えてしまうのか・・・。

まだ街灯が点いている。

現地でしばらく東の空の様子を見ていた。

次第に明るくなる空は予想に反してあまり紅く染まらなかった。

淡いピンクの朝空を背景に火の見櫓を撮った。

■ 穂高神社の2対の狛犬のうち、大きい方の狛犬を観る。

胸板が厚く、逞しい狛犬 阿形の狛犬だから本来は獅子。全体のバランスが良い。耳が寝ている。

鍛え上げた体は筋肉モリモリ。 角がある!耳が立っている。

真横から見ると分かりやすいが阿形より胸板が厚く見え、不自然な印象。

原型が小川大系で石匠が野村保泉。 小川大系は安曇野に在住していたようだ。保泉は真々部諏訪神社でも目にした名前。

皇紀2600年(昭和15年、1940年)の作 この節目の年を祝って奉納された狛犬がかなりいるのでは。翌年には戦争に突入するのだけれど・・・。

■ 有明山神社から穂高神社へ移動した。この神社には大小2対の狛犬が棲息しているが、若宮社の小さい方の狛犬から。

御祭神は阿曇比羅夫命。白村江の戦いって日本史の教科書に出てきたなぁ。

北九州を拠点にしていた海人族の阿曇族との関係だとか、古代史にはロマンを感じる。

見るからに古そうな狛犬だ。左の吽形の狛犬はだいぶ摩耗している。凹んだ目は団子の表面を指で押したかのよう。前肢は阿形の狛犬(獅子)より筋肉もりもり、太い。

腕輪をしているの?と訊きたい・・・。 前肢の間をくり抜かないで「力板」のように残してある。これは輸送の際に肢が折れてしまわないような配慮だろう。

頭のてっぺんにディンプルな加工を施してある。吽形の狛犬にはもともと角があったはずなのに、いつ頃から角の無い狛犬に変わったのだろう。鬣は左右で違っていて、阿形は先がカールしていて、吽形はストレート。左右で違いをはっきり表現している。

こんなヘアスタイルのサッカー選手がどこかの国にいたような気がするなぁ。体はすっきり、つるりんちょ。

向かって左側の台座の正面に建立年が彫ってある。昭和?いや、そんなはずはない・・・。干支が違う。昭和六年は辛未(かのとひつじ)年だ。明和六年は己丑(つちのとうし)で合っている。明和六年は西暦で1769年。この狛犬は江戸中期の生まれ。阿形の足座の文字も泥汚れをきれいに落とせば読めるかもしれない。

こんなかわいい狛犬は狛女に愛されるに違いない。

■ 安曇野市穂高有明にある有明山神社(里宮)。鳥居から裕明門、さらに拝殿に向かってなだらかに上る参道が真っすぐ伸びている。

奥宮は有明山山頂に鎮座している。 御祭神は天岩戸神話のキャスト、でも大巳貴命は違うか・・・。

日光東照宮の陽明門を模したと言われる裕明門。案内文にこの門は明治35年(1902年)の建築で彫刻は立川流清水虎吉の作品とある。 調べて山辺(現松本市山辺)出身の彫刻家だと分かった。

裕明門の手前、右側にある手水舎 案内文に飛騨の匠山口権之正の作とある。

手水舎の右側の木鼻の獅子 阿形と吽形とで鬣(たてがみ)の巻き方が微妙に違う。前足の爪がきちんと表現してある。狛犬もこの爪の表現に注目すべきだ。目つきが鋭い。

拝殿を望む。

社務所

社務所玄関の懸魚の龍 姿形が整っていて美しい。

*****

里の神社とは違う独特の雰囲気が漂っている。さて、この聖域を守護する狛犬観察。

裕明門の手前の狛犬はブロンズ造。御影石の台柱(350角、高さ約1750)に彫り込まれた文字により、明治37、8年の日露戦争の戦捷記念として明治44年10月に奉献されたことを知る。東郷平八郎の書が使われている。

足の爪に注目 細部まで表現してある。

次は裕明門の先にいる狛犬 なかなかガードが固い神社だ。

体に後から貼り付けたかのような鬣

玉子を嵌め込んだような目。頭でっかちなプロポーション。足の爪はきちんと表現してある。

後ろ姿 「緑化狛犬」

明治23年9月15日 石工 松本町 伊藤幸太郎

平成21年9月吉日 移築工事

この神社は今はやりのパワースポットなんだとか。

■ 松本市梓川倭、県道48号沿いにある大和神社の鎮守の杜。この道路を走行中に狛犬がちらっと見えたので引き返してきた。いままでこの鎮守の杜すら意識したことが無かったのに・・・。

石造の鳥居と社号標

招魂殿の前の一対の狛犬。

向かって右側の獅子は前足で玉を押さえ、左側の狛犬は子の頭を前足でなでている(?)。

台座のプレートに刻まれた文字。昭和三十三年四月 順序不同 倭遺族会と読める。 台座には永田石材店と上條石材店の2社の名前が刻まれている。詳細は分からないが

2社による共同制作、ということなのだろう。

■ 4月に買い求めて以来、少しずつ読み進めてきた『近世民家の成立過程』草野和夫/中央公論美術出版を小一時間読んだ。

本書の発行は1995年、著者はその3年前の1992年に一連の民家研究によって日本建築学会賞(論文)を受賞している。

東北地方の民家の変遷を遺構や史料を元に論じた本書は民家の研究論文をそのまま書籍化したもの、としても誤りではなかろう。一般読者を想定して読みやすくするとか、分かりやすくするといったことはなされてはいない。

民家について間取り、構造、外観、各部、屋敷、付属屋、普請というように網羅的に論じている。

時には硬い文章を読むのもいいものだ。

今週末には読了したいと思う・・・。次に読む本が既に決まっている。

■ 大町市のこまつうどん店で黒部ダムカレーを食べて来ました。

ごはんの堰堤はM形、黒部ダムの形をきちんと表現しています。カレールーをダムの内側に流し込み、遊覧船を浮かべるという3つの約束は当然クリア。ダムの外側、野菜の上の冷しゃぶも、遊覧船の串カツもルーの肉も全て大町の黒ぶた肉なんだとか。カレーの味はまろやかでなんとなく和風、なかなか美味です。

写真を撮らせてくださいとお願いすると「どうぞ撮ってください、日本一のダムですから」とご主人。

うどん屋さんなのでうどんがついていました。 うどんもこしがあって美味でした。完食!満足!

ここの黒部ダムカレーをサザエさんも味わったんですね。その様子は今年の1月から3月まで放送されたそうです。

大町市内のおよそ20店舗で黒部ダムカレーがメニューにあるそうです。全て味わってみたいです。