320

320

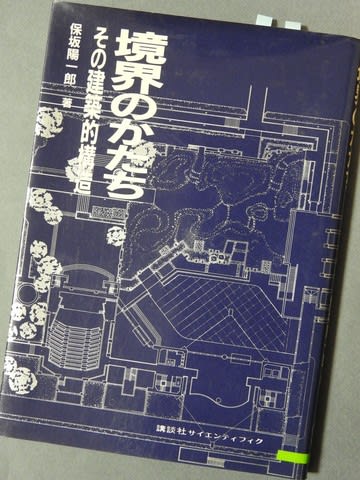

■ 『境界のかたち その建築的構造』保坂陽一郎(講談社サイエンティフィク1984)。30年以上も前に読んだ本の再読。年始に読んだ3冊の本の内の1冊。『境界の日本史』森先一貴・近江俊秀(朝日選書2019)を読んで本書のことを思い出した。

建築の第一義は空間を秩序づける、ということ。どのようにして? 空間に境界をつくることによって。境界はどのような構造・かたちをしているのか。

このことについて具体例を挙げる。キャンプに出かけてテントを張る。テントによって風雨を防ぐ、これが空間を秩序づけるということ。テントは空間につくられた境界の具体例。その構造は布一枚の層。

**境界の構造を考えていく場合、対象がきわめて多岐にわたるので、いくつかのカテゴリーに分けて考える必要がある。本書ではより広い領域から狭い領域へと目を移していくことを考えている。そこにはいくつものレベルがある。ランドスケープのレベル、都市のレベル、建築のレベル、家具のレベルなどである。この中でとくに建築のレベルについてできるだけ詳しく観察していくことが、また本書の趣旨である。**(12頁)

**鎌倉は北・東・西の三方を山で囲まれ、南は相模湾に面している。守るに易く攻めるに難しい要害(ようがい)の地だ。**(『「街道」で読み解く日本史の謎』安藤優一郎(PHP文庫 67頁)正月に読み終えた本からの唐突な引用だが、これがランドスケープのレベルにおける境界の具体例。

地形の特徴を活かして鎌倉という都市的スケールの空間への人の自由な侵入を制限している。これはテントの中に雨が入り込んでこないようにしているのと同じこと。レベルの違いと制御の対象(人と雨)の違いはあるが。

本書ではヨーロッパや日本の空間構成(平面計画)などの具体例をいくつも示しながら、建築的レベルの境界の構造が論じられている。

「境界」つながりで正月早々興味深い本を読んだ。