リニューアルされた立命館大学国際平和ミュージアム(京都市北区・君島東彦館長、写真中)を訪れました。同館は「平和創造の面において大学が果たすべき社会的責任を自覚し、平和創造の主体者をはぐくむ」(「理念」)趣旨で1992年に設立され、昨年9月にリニューアルしました。

展示場入口で迎えてくれるのは「火の鳥」です(写真左)。

エントランスでまず、「平和のためにあなたには何ができますか?」と問い掛けられます。テーマ展示は4つのセクション(①帝国主義②十五年戦争③戦後の世界④現代の課題)に分かれています。

他の平和博物館と比べて大きな特徴であり優れている点は、展示が植民地支配の歴史から始まっていることです。資料も豊富です。

私は「植民地観光」に新たな気づきがありました。帝国日本は政府・権力者が東アジアを植民地支配しだけでなく、「内地」の市民が、修学旅行も含め、台湾や満州に「観光旅行」に出かけていたのです。

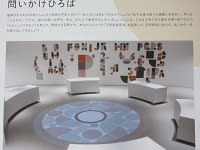

テーマ展示が終わると「問いかけひろば」に至ります(写真右=「ミュージアムガイド」から)。ここで来館者は再び入口の問いを突き付けられます。「平和とは何ですか?」「あなたに何ができますか?」この構成も同館の優れた点であり、リニューアルの眼目でもあります。「平和」の内実を問いかけ、自分事として考える場です。

展示スペースの隣に「無言館京都館 いのちの画室」があるのも嬉しいところ。京都で長野の無言館に出会うことができます。

このように優れた特徴をもつ同館ですが、さらに期待したいこともあります。

それは展示「戦後の世界」の再検討です。もっと充実させるべきと思うことが2つあります。1つは、天皇裕仁の戦争・戦後責任(沖縄メッセージを含め)と戦後「象徴天皇制」の本質。もう1つは、日米安保条約体制の歴史と実態です。「60年安保闘争」の展示が皆無だったのは不可思議でさえありました。

この2つは言うまでもなく日本の近現代史においても、これからの平和構築においても、根源的問題です。限られたスペースという制約があるにしても、もっと充実させるべきと考えます。

同館は「立命館大学の戦争協力への痛切な反省」(同館HP)に基づいて開館されました。戦争協力というなら、京都大学こそ「痛切な反省」をしなければなりません。しかし、京大には同館のような平和ミュージアムはありません。その点からも立命館大の真摯な取り組みが評価されると同時に、京大の怠慢・後進性を嘆かずにはおれません。

惜しまれるのは、同館の地の利が悪いことです。京都駅からバスで35分。市内の著名な観光地からも遠く離れています。市街地近くにあればもっと多くの来館者が期待できるでしょう。その点からも、観光地に近い京大の無為無策が惜しまれます。

ともあれ、ウクライナ戦争から2年の今、立命館大学国際平和ミュージアムの展示と「問いかけ」が持つ意義は小さくありません。