この1週間はかなり忙しかった。平均睡眠時間4.5時間。

明日も忙しくなる。

1週間ほど前に、「アランフェス協奏曲」の珍しいライブ録音をYoutubeで見つけて聴いた。

エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮、ナルシソ・イエペス演奏、ソ連国立交響楽団

1980年、モスクワ。

1980年というとイエペスは53歳頃、最盛期の頃であろう。

指揮者のエフゲニー・スヴェトラーノフは、今から2年近く前にチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」の聴き比べを再開した際に、140枚くらいのCD、LP、ビデオを聴いたのであるが、その中で出会った指揮者でもあった。イエペスと1歳違い。

この時に140ほどの演奏の自己評価をしたリストがあるのだが、スヴェトラーノフが1967年に演奏したスタジオ録音が素晴らしく、最上位の評価を付けていた。

恐らくこの「悲愴」の数多くの演奏の中でも、最高レベルの演奏の1つに挙げられることは間違いない。(正直、物凄い演奏です)

チャイコフスキー作曲 交響曲第6番「悲愴」 視聴リスト 2022年3月18日22:42時点

主にロシア音楽を得意とするの指揮者や楽団が、スペインのこのアランフェス協奏曲を演奏すること自体、珍しいことであるが、聴いてみるとなかなかの演奏。

無数にあるアランフェス協奏曲の演奏の中でもハイレベルな演奏と言える。

楽団のレベルも高い。

イエペスの演奏もライブ演奏の中でもかなり出来はいい方だと思う。

恐らくかなり力を入れて準備してきたことが演奏を通して伝わってくる。

イエペスのアランフェスは原曲をかなり変更して演奏している。これほど変更して演奏しているクラシック・ギタリストはいないだろう。

その解釈はイエペスの20代の初期の演奏から殆ど変わっていない。これほど解釈を変えない演奏家はいないと感じるほどだ。

そこにイエペスという巨匠の、信念を決して曲げないという一徹さを感じる。

イエペスの音は恐らくこの会場の隅々まで響き渡っていただろう。昨今のギター弾きとは全く異なる音だ。

この音を実現するために、意外な運指を採用していることがビデオを見て分かる。

指が良く回り、聴いた瞬間、上手い、と感じても、それ以上のものが残らないアランフェスの演奏はたくさんあるが、このイエペスのようなアランフェスはなかなか無い。

私は、イエペスの演奏を聴いて、長年にわたって積み重ねられてきた「スペイン」の音楽の歴史が底流にあるように感じたが、どうであろう。

その答えは聴く人が感じることでもある。

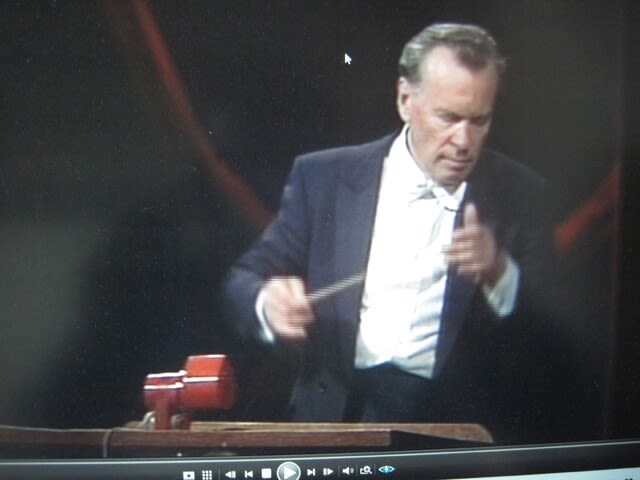

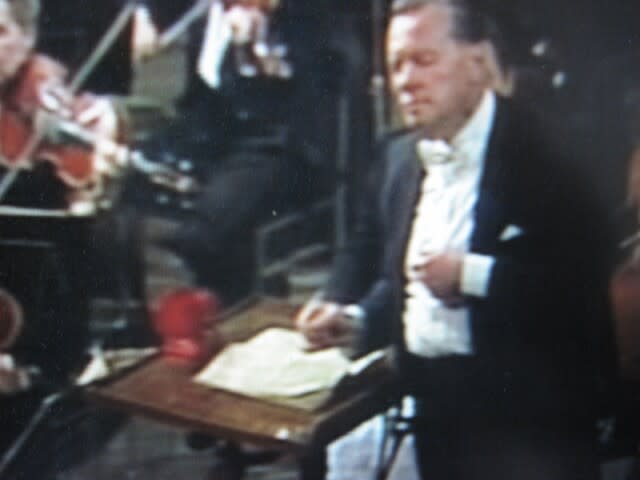

興味深いことであるが、スヴェトラーノフの指揮台の上に、赤い器具が見えるが、これは小型の扇風機なのだそうだ。

1985年の「悲愴」のライブ演奏のDVDにもこの赤い小型扇風機が写っていた。

この小型扇風機について、Wikipediaに面白いコメントがあったので引用させていただく。

「1970年代頃から、ロシア国立交響楽団を指揮する場合は、ライブであろうがスタジオであろうが、必ず譜面台に赤い扇風機をつけて指揮していた。しかも、旧ソ連製であるゆえかライブ録音のCDなど弱音時に扇風機の音が聴こえるため、CDの解説書に但し書きまでついていた。これについて、より静粛性が高くて風量も多いタイプを薦められたこともあったが、馴染みのある赤い扇風機に拘っていたスヴェトラーノフは全て断り、海外公演の際は変圧器まで用意して使っていた。」

下に今回記事にしたモスクワ公演のYoutubeの投稿を貼り付けさせていただく。

𝘾𝙤𝙣𝙘𝙞𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝘼𝙧𝙖𝙣𝙟𝙪𝙚𝙯 ♫ Rodrigo • 𝘕𝘢𝘳𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘠𝘦𝘱𝘦𝘴 ♪ guitar • Yevgeni Svetlanov (cond.) • Moscow 1980

明日も忙しくなる。

1週間ほど前に、「アランフェス協奏曲」の珍しいライブ録音をYoutubeで見つけて聴いた。

エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮、ナルシソ・イエペス演奏、ソ連国立交響楽団

1980年、モスクワ。

1980年というとイエペスは53歳頃、最盛期の頃であろう。

指揮者のエフゲニー・スヴェトラーノフは、今から2年近く前にチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」の聴き比べを再開した際に、140枚くらいのCD、LP、ビデオを聴いたのであるが、その中で出会った指揮者でもあった。イエペスと1歳違い。

この時に140ほどの演奏の自己評価をしたリストがあるのだが、スヴェトラーノフが1967年に演奏したスタジオ録音が素晴らしく、最上位の評価を付けていた。

恐らくこの「悲愴」の数多くの演奏の中でも、最高レベルの演奏の1つに挙げられることは間違いない。(正直、物凄い演奏です)

チャイコフスキー作曲 交響曲第6番「悲愴」 視聴リスト 2022年3月18日22:42時点

主にロシア音楽を得意とするの指揮者や楽団が、スペインのこのアランフェス協奏曲を演奏すること自体、珍しいことであるが、聴いてみるとなかなかの演奏。

無数にあるアランフェス協奏曲の演奏の中でもハイレベルな演奏と言える。

楽団のレベルも高い。

イエペスの演奏もライブ演奏の中でもかなり出来はいい方だと思う。

恐らくかなり力を入れて準備してきたことが演奏を通して伝わってくる。

イエペスのアランフェスは原曲をかなり変更して演奏している。これほど変更して演奏しているクラシック・ギタリストはいないだろう。

その解釈はイエペスの20代の初期の演奏から殆ど変わっていない。これほど解釈を変えない演奏家はいないと感じるほどだ。

そこにイエペスという巨匠の、信念を決して曲げないという一徹さを感じる。

イエペスの音は恐らくこの会場の隅々まで響き渡っていただろう。昨今のギター弾きとは全く異なる音だ。

この音を実現するために、意外な運指を採用していることがビデオを見て分かる。

指が良く回り、聴いた瞬間、上手い、と感じても、それ以上のものが残らないアランフェスの演奏はたくさんあるが、このイエペスのようなアランフェスはなかなか無い。

私は、イエペスの演奏を聴いて、長年にわたって積み重ねられてきた「スペイン」の音楽の歴史が底流にあるように感じたが、どうであろう。

その答えは聴く人が感じることでもある。

興味深いことであるが、スヴェトラーノフの指揮台の上に、赤い器具が見えるが、これは小型の扇風機なのだそうだ。

1985年の「悲愴」のライブ演奏のDVDにもこの赤い小型扇風機が写っていた。

この小型扇風機について、Wikipediaに面白いコメントがあったので引用させていただく。

「1970年代頃から、ロシア国立交響楽団を指揮する場合は、ライブであろうがスタジオであろうが、必ず譜面台に赤い扇風機をつけて指揮していた。しかも、旧ソ連製であるゆえかライブ録音のCDなど弱音時に扇風機の音が聴こえるため、CDの解説書に但し書きまでついていた。これについて、より静粛性が高くて風量も多いタイプを薦められたこともあったが、馴染みのある赤い扇風機に拘っていたスヴェトラーノフは全て断り、海外公演の際は変圧器まで用意して使っていた。」

下に今回記事にしたモスクワ公演のYoutubeの投稿を貼り付けさせていただく。

𝘾𝙤𝙣𝙘𝙞𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝘼𝙧𝙖𝙣𝙟𝙪𝙚𝙯 ♫ Rodrigo • 𝘕𝘢𝘳𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘠𝘦𝘱𝘦𝘴 ♪ guitar • Yevgeni Svetlanov (cond.) • Moscow 1980

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます