ギターの基礎を習得するための技巧練習として、音階、スラー、アルペジオなどがある。

ギターを始めた当初は、これらの技巧練習を行わないと上達していかないことは当然であるが、基礎を卒業した後、キャリアを20年、30年と積み重ねていき、年齢も40、50過ぎにまで達した段階で、これらの技巧練習の有用性と効果の有無を考えてみた。

だいぶ昔であったが、現代ギター誌で、「技巧練習は10代までにやっておくことであり、年をとってからはやるものではない」ということをギタリストが言っていたのを憶えている。

たしか、マリア・エステル・グスマンだったと思うが、他にもそのような意見を目にしたことがあった。

この意見の趣旨は、「ギターを始めた10代の、まだ手や指が柔軟で、筋肉や神経が老化していない段階で、技巧練習をたくさん行い、強靭なメカニックの土台作りをしないと、あとで難曲を弾くときに大きな障害となる」、ということだと思う。

もう一つは、年齢ともに筋力や神経組織が老化していくので、40代、50代で技巧練習をやると指を壊してしまうから、無理にやってはいけない」ということでもある。

前者は至極当然のことである。

自分の経験からも、10代の頃までに右手、左手のフォームや指の動き、柔軟性等の基礎的な土台を作っておかないと、後で難しい曲を弾くことが出来なくなるし、悪い弾き方を身につけると指を壊しかねないことは理解できる。

しかし後者の見方は全面的に正しいとは思えない。

そこで40代、50代で筋力や神経が衰えてきた年齢での技巧法の必要性と効果について考えてみた。

そもそも技巧法とは「指を鍛える」ためにあるのか、ということだ。

技巧練習は、どんな難曲にも通用する指の力と俊敏な動きを身につけるためにあるのだろうか。

私も昔はそのように考えていたが、40を過ぎた頃から、技巧練習に対する考え方を変えた。

今では技巧練習の目的を次のように考えている。

①無駄な力を排除する習慣を身につけるため。

②出来るだけ、少ない力で弾く習慣を身につけるため。

③左手、右手のフォームを安定させるため。

④神経組織の反応を良くするため。

⑤難しい押さえや、速いパッセージを弾いて指を壊さないため。

⑥各指の独立性を獲得し、アンバランスな指の動きを矯正するため。

⑦無駄な力が入る原因が、下記のメンタル面に起因していることに気が付くため。

・技巧練習が指を鍛えるという先入観

・「間違ってはいけない」という無意識のプレッシャー

・「上手く弾かなければならない」、というプレッシャー

・「上手く弾いてやろう」という思い上がり

・「この押さえ、指の動きは力を入れないと出来ない」という思い込み

つまり、いかに少ない力で、無駄な動きをせず、バランスを保ち、指を動かせられるようにするために、技巧練習を活用する、という考え方なのだ。

技巧練習は、「指を鍛えるため」という先入観で行っていた時代、ギターを始めて間もない頃は効果があったにしても、或る程度基礎が確立した後では、あまりその効果を実感できなかった。

力を入れることで逆に動きが鈍く感じておかしいと気付いたこともあった。

しかし50を超えた今では、技巧練習の目的を変えることで、その効果を高く実感している。

それにしてもメカニックに限定して、技巧法を身につけるための教材は意外に少ないようだ。

私が現在持っている教材をとりあえず紹介する。

①フランシスコ・タレガ 完全技巧練習 カール・シャイト著 Universal Edition

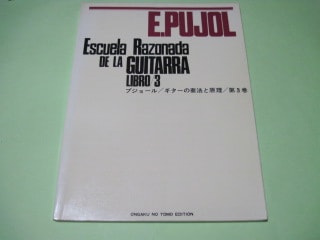

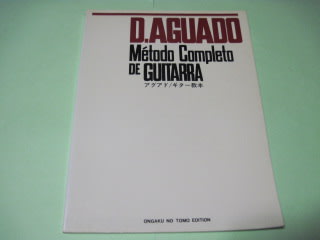

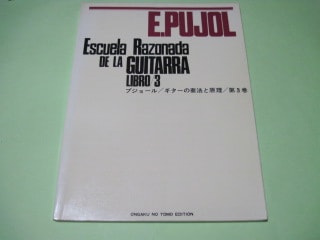

②ギターの奏法の原理 第3巻 エミリオ・プジョール著 音楽之友社

③演奏家のための基礎技法 鈴木巌著 全音楽譜出版社

④クラシックギターの技巧法 京本輔矩著 国際楽譜出版社

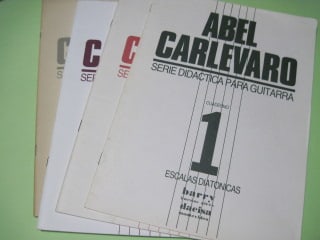

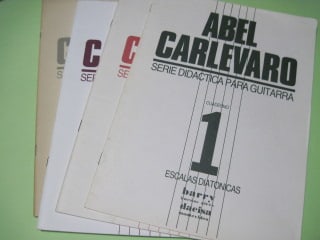

⑤ギターのための技巧集(Serie Didactica para guitarra) アベル・カルレバーロ著 全4巻 Editores exclusivos barry

⑥ホセ・ルイス・ゴンサレス ギター・テクニック・ノート ホセ・ルイス・ゴンサレス著 現代ギター社

一番使用頻度が高いのは①。

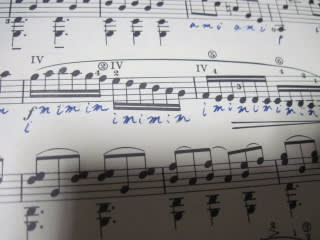

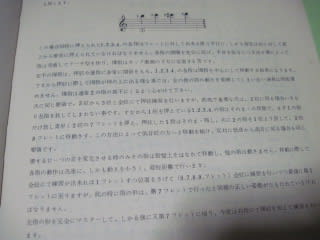

この教材から次の練習を選び、毎回の練習に利用している。(A)

(バリエーションあり)

次に②は全3巻からなる大著かつ名著であるが、第3巻の技巧編は課題が豊富過ぎ。

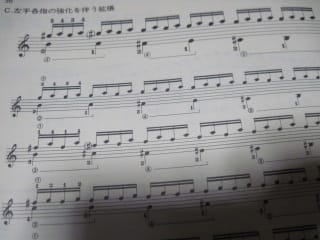

以下の課題はシンプルながら、3指と4指の拡張、ハイポジションでの左手、左指の安定の獲得に有用でこれも毎回の練習に取り入れている。(B)

③は出版年が1976年と古く、現在絶版であるが、著者オリジナルの非常に有益な課題を網羅した力作。

現在、このような教本が無いのが残念。

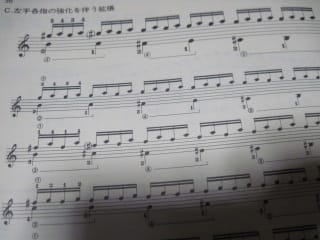

以下の課題を毎回の練習に取り入れる。(C)

④は練習曲も掲載されているが、スラーの練習が物足りない。下記の練習は初心者の頃に非常に有益だった。

(⑥のホセ・ルイス・ゴンサレス ギター・テクニック・ノートでも取り上げられている)

⑤は持っているものの一度の使用したことはない。課題が豊富過ぎ。時間に制約のある社会人にはなかなか腰をすえて取り組めるものではない。

定年退職してからやろうと思う。

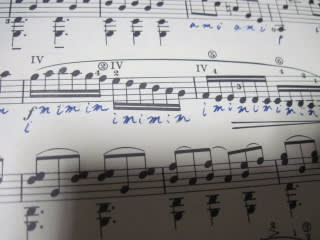

⑥は伝統的な技巧練習が中心で、特別斬新な練習法が掲載されているものではないが、下記の練習はたまにやることがある。(D)

結局、私が毎回の練習で行う技巧練習をまとめると次のようになる。

①ホ長調のローポジションでの音階を2回繰り返し。

②半音階を6弦開放から1弦12Fまでの上昇・下降を2回繰り返し。

③メトロノームを使って、阿部保夫著「現代奏法によるカルカッシ・ギター教則本」の65ページ、「半音階によるポジションの移動練習」を、速度76と84の2種類で行う。

④上記「ギターの奏法の原理 第3巻」の左指拡張練習(A)。

⑤上記「フランシスコ・タレガ 完全技巧練習」の音階練習とスラー(B)。

⑥上記「演奏家のための基礎技法」の音階練習©

⑦セゴビアの音階練習より1音階(毎回変える)

⑥ロドリーゴの「サパテアード」の下記スケールを3種類の速度で練習。

⑦ビラ・ロボスの練習曲第1番の下記部分を4、5回繰り返し。

以下、練習曲として、

⑧タレガの練習曲ホ長調

⑨カルカッシ25の練習曲から1曲

⑩アルペジオの練習として、カルカッシ25の練習曲の第19番

⑪アルペジオの練習として、ビラ・ロボスの練習曲第1番

①から⑪を休日の2時間練習の際に毎回行っている。1時間近くかけてやっている。

これはもう15年くらい繰り返しており、この練習を行ってから曲の練習に入るようにしている。

たまに以下の練習をすることもある。

⑫上記「ホセ・ルイス・ゴンサレス ギター・テクニック・ノート」の左手強化練習(36ページ)(D)

⑬左指独立性の獲得練習。現代ギター1983年10月号の53ページ。

ここで繰り返しとなるが、この練習の最大の目的は、無駄な力を排除し、最も少ない力で確実にできるようになること。特に下記の原因で指に力が入っていないか、意識的にチェック、点検すること。

力を抜いた後と抜く前の指の動きにどう変化が現れたかを認識することにある。

これを高齢になっても続けていこうと思う。

演奏家で70歳、80歳過ぎても驚くほどの技巧を保持している人(ギターでいえばセゴビア、ピアノでいえばホルショフスキやチッコリーニ)がいるが、恐らく、基礎技巧練習を最後まで徹底して行ったのではないか。

【追記】

ギターの技巧練習の教材はあまりいいものがない。

その理由の一つは、課題が豊富すぎ。あれもこれも掲載されては長続きしない。

「これだけやれば十分にして、効果は最大」という課題のみを抽出して、各種技巧毎に配備されたものが欲しい。

次の理由が、「考えさせる課題が無い」ということ。

この課題の目的は、効果は、これをやることでどんなメリットがるのか等、解説が必要。

また書かれている運指にただ漫然と従うだけでなく、自分で運指を考え、探し出せる訓練を課す練習が必要。

その意味で、「演奏家のための基礎技法 鈴木巌著」の下記の練習などは非常に優れていると思う。

こういう課題も同時に載せ、出来れば詳しい解答を巻末に載せて欲しい。

【追記20160626】

Tommy様

コメント欄で紹介した教則本の写真を下記に掲載します。

①現代奏法による カルカッシ・ギター教則本 阿部保夫編著 全音楽譜出版社

②セゴビア奏法による ギター新教本 阿部保夫編著 全音楽譜出版社

③演奏家を志す人のための クラシック・ギター教本 鈴木巌著 全音楽譜出版社

④最も教えよく、最も学びやすい カルカッシ・ギター教則本 溝淵浩五郎編著 全音楽譜出版社

(装丁は現在、変わっているようです)

⑥合理的・統合的・斬新的な タルレガ・ギター教則本 溝淵浩五郎編著 全音楽譜出版社

⑦アグアド ギター教本 アグアド著 音楽之友社

Tommyさんのブログを拝見させていただきます。

いつかコメントを差し上げたいと思っていながら、出来ずじまいでした。

ギターを始めた当初は、これらの技巧練習を行わないと上達していかないことは当然であるが、基礎を卒業した後、キャリアを20年、30年と積み重ねていき、年齢も40、50過ぎにまで達した段階で、これらの技巧練習の有用性と効果の有無を考えてみた。

だいぶ昔であったが、現代ギター誌で、「技巧練習は10代までにやっておくことであり、年をとってからはやるものではない」ということをギタリストが言っていたのを憶えている。

たしか、マリア・エステル・グスマンだったと思うが、他にもそのような意見を目にしたことがあった。

この意見の趣旨は、「ギターを始めた10代の、まだ手や指が柔軟で、筋肉や神経が老化していない段階で、技巧練習をたくさん行い、強靭なメカニックの土台作りをしないと、あとで難曲を弾くときに大きな障害となる」、ということだと思う。

もう一つは、年齢ともに筋力や神経組織が老化していくので、40代、50代で技巧練習をやると指を壊してしまうから、無理にやってはいけない」ということでもある。

前者は至極当然のことである。

自分の経験からも、10代の頃までに右手、左手のフォームや指の動き、柔軟性等の基礎的な土台を作っておかないと、後で難しい曲を弾くことが出来なくなるし、悪い弾き方を身につけると指を壊しかねないことは理解できる。

しかし後者の見方は全面的に正しいとは思えない。

そこで40代、50代で筋力や神経が衰えてきた年齢での技巧法の必要性と効果について考えてみた。

そもそも技巧法とは「指を鍛える」ためにあるのか、ということだ。

技巧練習は、どんな難曲にも通用する指の力と俊敏な動きを身につけるためにあるのだろうか。

私も昔はそのように考えていたが、40を過ぎた頃から、技巧練習に対する考え方を変えた。

今では技巧練習の目的を次のように考えている。

①無駄な力を排除する習慣を身につけるため。

②出来るだけ、少ない力で弾く習慣を身につけるため。

③左手、右手のフォームを安定させるため。

④神経組織の反応を良くするため。

⑤難しい押さえや、速いパッセージを弾いて指を壊さないため。

⑥各指の独立性を獲得し、アンバランスな指の動きを矯正するため。

⑦無駄な力が入る原因が、下記のメンタル面に起因していることに気が付くため。

・技巧練習が指を鍛えるという先入観

・「間違ってはいけない」という無意識のプレッシャー

・「上手く弾かなければならない」、というプレッシャー

・「上手く弾いてやろう」という思い上がり

・「この押さえ、指の動きは力を入れないと出来ない」という思い込み

つまり、いかに少ない力で、無駄な動きをせず、バランスを保ち、指を動かせられるようにするために、技巧練習を活用する、という考え方なのだ。

技巧練習は、「指を鍛えるため」という先入観で行っていた時代、ギターを始めて間もない頃は効果があったにしても、或る程度基礎が確立した後では、あまりその効果を実感できなかった。

力を入れることで逆に動きが鈍く感じておかしいと気付いたこともあった。

しかし50を超えた今では、技巧練習の目的を変えることで、その効果を高く実感している。

それにしてもメカニックに限定して、技巧法を身につけるための教材は意外に少ないようだ。

私が現在持っている教材をとりあえず紹介する。

①フランシスコ・タレガ 完全技巧練習 カール・シャイト著 Universal Edition

②ギターの奏法の原理 第3巻 エミリオ・プジョール著 音楽之友社

③演奏家のための基礎技法 鈴木巌著 全音楽譜出版社

④クラシックギターの技巧法 京本輔矩著 国際楽譜出版社

⑤ギターのための技巧集(Serie Didactica para guitarra) アベル・カルレバーロ著 全4巻 Editores exclusivos barry

⑥ホセ・ルイス・ゴンサレス ギター・テクニック・ノート ホセ・ルイス・ゴンサレス著 現代ギター社

一番使用頻度が高いのは①。

この教材から次の練習を選び、毎回の練習に利用している。(A)

(バリエーションあり)

次に②は全3巻からなる大著かつ名著であるが、第3巻の技巧編は課題が豊富過ぎ。

以下の課題はシンプルながら、3指と4指の拡張、ハイポジションでの左手、左指の安定の獲得に有用でこれも毎回の練習に取り入れている。(B)

③は出版年が1976年と古く、現在絶版であるが、著者オリジナルの非常に有益な課題を網羅した力作。

現在、このような教本が無いのが残念。

以下の課題を毎回の練習に取り入れる。(C)

④は練習曲も掲載されているが、スラーの練習が物足りない。下記の練習は初心者の頃に非常に有益だった。

(⑥のホセ・ルイス・ゴンサレス ギター・テクニック・ノートでも取り上げられている)

⑤は持っているものの一度の使用したことはない。課題が豊富過ぎ。時間に制約のある社会人にはなかなか腰をすえて取り組めるものではない。

定年退職してからやろうと思う。

⑥は伝統的な技巧練習が中心で、特別斬新な練習法が掲載されているものではないが、下記の練習はたまにやることがある。(D)

結局、私が毎回の練習で行う技巧練習をまとめると次のようになる。

①ホ長調のローポジションでの音階を2回繰り返し。

②半音階を6弦開放から1弦12Fまでの上昇・下降を2回繰り返し。

③メトロノームを使って、阿部保夫著「現代奏法によるカルカッシ・ギター教則本」の65ページ、「半音階によるポジションの移動練習」を、速度76と84の2種類で行う。

④上記「ギターの奏法の原理 第3巻」の左指拡張練習(A)。

⑤上記「フランシスコ・タレガ 完全技巧練習」の音階練習とスラー(B)。

⑥上記「演奏家のための基礎技法」の音階練習©

⑦セゴビアの音階練習より1音階(毎回変える)

⑥ロドリーゴの「サパテアード」の下記スケールを3種類の速度で練習。

⑦ビラ・ロボスの練習曲第1番の下記部分を4、5回繰り返し。

以下、練習曲として、

⑧タレガの練習曲ホ長調

⑨カルカッシ25の練習曲から1曲

⑩アルペジオの練習として、カルカッシ25の練習曲の第19番

⑪アルペジオの練習として、ビラ・ロボスの練習曲第1番

①から⑪を休日の2時間練習の際に毎回行っている。1時間近くかけてやっている。

これはもう15年くらい繰り返しており、この練習を行ってから曲の練習に入るようにしている。

たまに以下の練習をすることもある。

⑫上記「ホセ・ルイス・ゴンサレス ギター・テクニック・ノート」の左手強化練習(36ページ)(D)

⑬左指独立性の獲得練習。現代ギター1983年10月号の53ページ。

ここで繰り返しとなるが、この練習の最大の目的は、無駄な力を排除し、最も少ない力で確実にできるようになること。特に下記の原因で指に力が入っていないか、意識的にチェック、点検すること。

力を抜いた後と抜く前の指の動きにどう変化が現れたかを認識することにある。

これを高齢になっても続けていこうと思う。

演奏家で70歳、80歳過ぎても驚くほどの技巧を保持している人(ギターでいえばセゴビア、ピアノでいえばホルショフスキやチッコリーニ)がいるが、恐らく、基礎技巧練習を最後まで徹底して行ったのではないか。

【追記】

ギターの技巧練習の教材はあまりいいものがない。

その理由の一つは、課題が豊富すぎ。あれもこれも掲載されては長続きしない。

「これだけやれば十分にして、効果は最大」という課題のみを抽出して、各種技巧毎に配備されたものが欲しい。

次の理由が、「考えさせる課題が無い」ということ。

この課題の目的は、効果は、これをやることでどんなメリットがるのか等、解説が必要。

また書かれている運指にただ漫然と従うだけでなく、自分で運指を考え、探し出せる訓練を課す練習が必要。

その意味で、「演奏家のための基礎技法 鈴木巌著」の下記の練習などは非常に優れていると思う。

こういう課題も同時に載せ、出来れば詳しい解答を巻末に載せて欲しい。

【追記20160626】

Tommy様

コメント欄で紹介した教則本の写真を下記に掲載します。

①現代奏法による カルカッシ・ギター教則本 阿部保夫編著 全音楽譜出版社

②セゴビア奏法による ギター新教本 阿部保夫編著 全音楽譜出版社

③演奏家を志す人のための クラシック・ギター教本 鈴木巌著 全音楽譜出版社

④最も教えよく、最も学びやすい カルカッシ・ギター教則本 溝淵浩五郎編著 全音楽譜出版社

(装丁は現在、変わっているようです)

⑥合理的・統合的・斬新的な タルレガ・ギター教則本 溝淵浩五郎編著 全音楽譜出版社

⑦アグアド ギター教本 アグアド著 音楽之友社

Tommyさんのブログを拝見させていただきます。

いつかコメントを差し上げたいと思っていながら、出来ずじまいでした。

退職してから始めて4年目に入りますが、現在どの

教則本をこれから参考にして行ったら良いか迷って

いるところです。

これまで三冊の教則本を適当に参考にしながら独学

で練習してきましたが、右手親指が手の中に入り込む

悪癖がついてしまいました。

現在月1回習っているNHK講師に指摘され1年前から

治し始めましたが高齢故に時間がかかっています。

使用した教則本は順に1)DVD&CD付 はじめての

クラシックギター 斉藤松男 2)タブ譜付き クラシック

ギター・テクニック(Pumping Nylon) Scott Tennant

それに3)クラシック・ギター・テクニック・マスター

吉田光三の三冊です。 理由はいずれもCD付だった

ことでした。

記事内容から高齢者の私のこれからの練習法を考え

直す必要がありそうだと理解しました。

最終目的はアルハンブラ宮殿を弾きたいと願って

いますが、今はトレモロ練習もまともにできない状況

になっています。

これまでのご経験から私のような高齢者が目的の曲

を弾けるところまで導いてくれるような有効な教則本

をご存知でしたらと不躾ながら連絡させていただき

ました。

因みに当方のギターレベルは退職後始めたブログの

カテゴリーの練習曲、小品曲、カルカッシ25のレベルです。

ギターとスローライフを愉しむ

http://slowlifetommy.seesaa.net/

教則本の選択は本当に難しいものがあります。

私も記事で紹介した教材以外にかなりの教材を買いましたが、殆ど使っていないもの、役に立たなかったものがあります。

私自身の経験の範囲内でしか回答することができませんが、お話させていただきます。

私がこれまで使った教則本(技巧練習と練習曲とがセットになったもの)で、いいものだと感じたのは次の3冊です。

①現代奏法による カルカッシ・ギター教則本 阿部保夫編著 全音楽譜出版社

②セゴビア奏法による ギター新教本 阿部保夫編著 全音楽譜出版社

③演奏家を志す人のための クラシック・ギター教本 1 鈴木巌著 全音楽譜出版社

①はギターを始めて間もない頃に買いました。

最初は練習曲が無味乾燥なものに思え、あまり利用していませんでしたが、ギターを始めて6年目のj頃、基礎からもう一度徹底的にやり直そうと決意し、この教則本を最初から順に念入りにやり始めました。

その結果、自分でも驚くほど基礎的な土台が出来上がりました。また練習曲も意外にいいものもありました。

ただ欠点は練習曲が多く、やり遂げるのに相当の忍耐が要ることです。

この①は、左右の運指が丁寧に記載されており、独習者の手助けになったことです。

初心者はある段階までは、教則本の運指に盲目的に追従すべきだと思います。

また①は初版から半世紀近く経過している超ロングセラーであり、信頼されている教則本だと思います。

超ロングセラーというと、溝口浩五郎編のカルカッシもそうですが、私は阿部保夫編の方が優れていると思います。

②は技巧練習の他、カルカッシ、ソル、アグアドなどの中級の有名な練習曲を網羅した、とても優れた教則本でしたが、1980年頃に絶版となり、今では入手不可能です。

③の鈴木巌先生は、私がギターを始めて間もない頃に、NHKテレビのギター教室の講師をしていたことがあり、そのテキストが凄くいい内容で、めきめき上達したので、後で鈴木先生の教則本を買ったのです。

この教則本で、「影の運指」というものを身に付けました。

これは左手のフォームの安定に最も重要な技法であり、この技法を身に付けたことは大きな収穫でした。

この③も超ロングセラーでしたが、今日、調べてみたら絶版となっているようです。

以上は私の主観です。

他にアグアドの教本があり、推薦する方もいますが、個人的にはカルカッシの方がお勧めできます。

上記①と②の教程の構成はほぼ同じですが、③はカルカッシ以外にソル、アグアドなどの練習曲も多数掲載されています。

経験上、左手のフォームの確立に非常に役立った練習は、「半音階」と「影の運指」の習得であり、右手は、手、指の弦に対する角度の研究と、絶え間ないアポヤンド奏法でのタッチの練習、そしてi,m、m,aの交互弾弦の均一化の習得です。

教則本は個人により相性があるため、どれがベストだと、言い切ることは出来ません。

しかし運指の丁寧に施された教則本は、上達の助けになると思います。

Tommyさんのお役に立つことができるかどうか、甚だ心許ないですが、ご参照いただけると幸いです。

※教則本の写真を記事に追加しておきます。

ございます。是非購入して参考にして行きたいと思って

おります。

親指の方も暖かくなりほんの少しだけでも改善してきて

希望を持って取り組んで行きたいと思っています。

重ねてお礼申し上げます。

返信ありがとうございました。

私もフォームが安定していなかった頃、カルカッシ・ギター教則本により、基礎的な課題から順に改めて練習していったことで、大きな収穫を得たことがありました。

Tommyさんの指が速く回復し、安定したフォームを維持して演奏できるようになれれば嬉しいですね。

タレガの有名な練習曲Estudio in E Minorを探していたらここに辿り着きました。

紹介されている本の中にこの41番目の練習曲が入っている本はありますか?

どの本を買えばいいのか、まったくわかりませんでした泣。ご教授いただければ幸いです。

このタレガのホ短調の短い練習曲ですが、以前弾いたことがあります。

しかし楽譜がどの曲集に入っていたかすぐには思い出せません。

手っ取り早く入手するには、PDFのダウンロードサイト(無料)となりますが、以下で試してみて下さい。

https://www.free-scores.com/sheetmusic?p=a7LOtdQA4Q#

タブ譜が不要であればこちらになります。

https://www.free-scores.com/sheetmusic?p=a0lHqdNrEI

ご返信ありがとうございます。

とても短い楽譜なので本を買う必要はなかったようですね。簡単に弾けていい曲なので最高でした。ありがとうございました。