「今年の抱負」の続きを書こうと思ったが、夜も遅く、後日にすることにした。

2週間くらい前にふと、40年くらい前に日常よく聴いていた懐かしい曲を思い出し、聴きたくなりYoutubeで探していたら見つかった。

その曲は、かつて放映されていた「日曜洋画劇場」のエンディングテーマ曲「So In Love」であった。

このテレビ番組は、長い間淀川長治氏が解説を務めていたが、あの名言「さよなら、さよなら、さよなら」の後に流れていた曲である。ご記憶の方も多いと思う。

このエンディングテーマ曲を初めて聴いたのは中学生の頃だったか。この曲を聴くと中学生から高校生の頃を思い出す。

受験期はこの映画を見終わって風呂に入り、夜中まで勉強したものである。

この曲が何故強く記憶に残ったのか。

まず、この曲がピアノとオーケストラとの協奏曲であり、そのピアノが速いアルペジオの超絶技巧を要する曲だったからだ。

丁度ギターを初めて間もない頃であり、6弦時代のイエペスが演奏するヴィラ・ロボスの練習曲第1番凄まじい速度のアルペジオに熱狂していた時であり、この「So In Love」のピアノが同じような奏法を用いていたからだ。

次にこの曲がクラシック曲だと思い込んでいたからだ。

始めはクラシックのピアノ協奏曲の一つだと思っていた。

しかしこの曲はしばらく後になってから、バージョンが変わった。

このバージョンが変わった時のことはよく覚えているが、この時にこの曲がクラシックのピアノ協奏曲であることに疑問を感じた。

しかしそんなことはどうでもよく、この曲を最後まで聴いてテレビを離れたものだ。

残念だったのはこの曲が最後まで通しで流れなかったことだ。

今日この曲のことを調べてみた。

この曲の正体は、1948年、コール・ポーター作曲、ミュージカル曲であり、ジャズのスタンダード・ナンバーだった。

このナンバーがクラシック音楽風にアレンジされ、モートン・グールド楽団により演奏されたものが日曜洋画劇場のエンディングテーマ曲として、1967年から2003年まで使用されたとのこと。

そんなに長い間使われていたとは全く気付かなかった。

この曲の印象を一言でいうと何であろうか。

「ロマン」とか「情熱」という言葉が浮かんでくる。

力強い曲であり、編曲も最高のものだ。

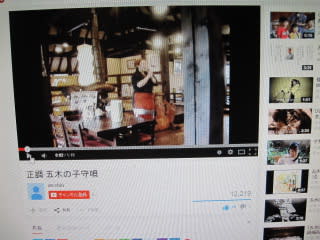

①旧バージョンの音源(Youtube):途中まで

(6:10くらいから再生)

②新バージョンの音源(Youtube)

私は新旧両方共好きだが、ピアノは旧バージョンの方がいいかもしれない。

【追記20170110】

新バージョンを演奏している楽団とピアニスト、もの凄く上手いです。

ピアノの演奏は音に色があり、また情熱的。テクニックも凄いですね。

何という楽団、そしてピアニストなのだろう。

2週間くらい前にふと、40年くらい前に日常よく聴いていた懐かしい曲を思い出し、聴きたくなりYoutubeで探していたら見つかった。

その曲は、かつて放映されていた「日曜洋画劇場」のエンディングテーマ曲「So In Love」であった。

このテレビ番組は、長い間淀川長治氏が解説を務めていたが、あの名言「さよなら、さよなら、さよなら」の後に流れていた曲である。ご記憶の方も多いと思う。

このエンディングテーマ曲を初めて聴いたのは中学生の頃だったか。この曲を聴くと中学生から高校生の頃を思い出す。

受験期はこの映画を見終わって風呂に入り、夜中まで勉強したものである。

この曲が何故強く記憶に残ったのか。

まず、この曲がピアノとオーケストラとの協奏曲であり、そのピアノが速いアルペジオの超絶技巧を要する曲だったからだ。

丁度ギターを初めて間もない頃であり、6弦時代のイエペスが演奏するヴィラ・ロボスの練習曲第1番凄まじい速度のアルペジオに熱狂していた時であり、この「So In Love」のピアノが同じような奏法を用いていたからだ。

次にこの曲がクラシック曲だと思い込んでいたからだ。

始めはクラシックのピアノ協奏曲の一つだと思っていた。

しかしこの曲はしばらく後になってから、バージョンが変わった。

このバージョンが変わった時のことはよく覚えているが、この時にこの曲がクラシックのピアノ協奏曲であることに疑問を感じた。

しかしそんなことはどうでもよく、この曲を最後まで聴いてテレビを離れたものだ。

残念だったのはこの曲が最後まで通しで流れなかったことだ。

今日この曲のことを調べてみた。

この曲の正体は、1948年、コール・ポーター作曲、ミュージカル曲であり、ジャズのスタンダード・ナンバーだった。

このナンバーがクラシック音楽風にアレンジされ、モートン・グールド楽団により演奏されたものが日曜洋画劇場のエンディングテーマ曲として、1967年から2003年まで使用されたとのこと。

そんなに長い間使われていたとは全く気付かなかった。

この曲の印象を一言でいうと何であろうか。

「ロマン」とか「情熱」という言葉が浮かんでくる。

力強い曲であり、編曲も最高のものだ。

①旧バージョンの音源(Youtube):途中まで

(6:10くらいから再生)

②新バージョンの音源(Youtube)

私は新旧両方共好きだが、ピアノは旧バージョンの方がいいかもしれない。

【追記20170110】

新バージョンを演奏している楽団とピアニスト、もの凄く上手いです。

ピアノの演奏は音に色があり、また情熱的。テクニックも凄いですね。

何という楽団、そしてピアニストなのだろう。