奈良市月ヶ瀬の行事を調べていた。

立ち寄った日は一週間前の8月1日。

京都府笠置町切山の土用垢離取材の折に時間調整をしてやってきた月ケ瀬である。

嵩は隣村。

行事日程の掲示はなかったが、月瀬にあった。

月瀬の年中行事は十二人衆が務めている。

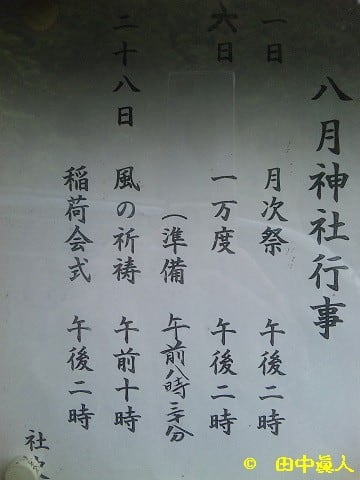

毎月の朔日は月次祭がある。

8月の行事は多い。

6日が一万度で、28日は午前に風の祈祷があり、午後が稲荷会式である。

風の祈祷行事を拝見したのは5年前の平成24年8月28日だった。

神事を終えてから直会がある。

稲荷会式も終えてから祈祷された札を村の各所に立てる。

その年は神事ならびに札立ての在り方を撮らせてもらった。

さて、その8月にもう一つの行事がある。

掲示されていた行事名は一万度である。

一万度といえば、隣村の桃香野にもあるが、時季は異なる。

桃香野の一万度はお百度参りのような形式だったが、月瀬の一万度はどのような形式でされているのか。

月瀬の一万度の時間帯は午前と午後にあるが、午前は掲示によれば準備作業のようだ。

準備は何を準備されるのか。

敢えて時間帯を掲示しているのは十二人衆のためのものなのだろうか。

とにかく、当日に来なくてはと思って帰ろうとしたときである。

下からセニアカーに乗ってやってくる婦人がいた。

もしかとすればご存じではと思って声をかけたらオトナの人たちが作業をするという。

私は畑に行くけど、どうぞ見に来てくださいと云われた。

興味がわく一万度を想像してみたときである。

下から歩いてこられた男性に尋ねた。

なんでも長さは15cm程度の竹串。

これを2万本も作るというのだから、その数量に驚きだ。

百本くらいに束ねた竹をもった人たちが注連縄周りを廻る。

その際である。

昔から使っている木製のタライに竹を投げ込むという。

初めて聞く作法にこれまた驚き。

しかも、である。

かつては「オトナと若いもんが投げ合っていたが、若いのが来やんようになったのでオトナだけで一万度をしている」という。

そう話してくれたのはオトナの最長老である一老のNさんだった。

昭和3年生まれのNさんは宮守でもある。

オトナは十二人衆。

月瀬に鎮座する大神(おおが)神社の年中行事を務める座中であるが、宮さんの座に上れるのは十人衆までという。

つまり、長老の一老から順に下った十老までが宮座衆であり、十一老、十二老は見習いにあたるのであろう。

一万度に注連縄周りを廻って竹を投げ込むのは2回ある。

大量の竹を投げ込むから、休憩を挟んだ2回戦になるという。

その2回戦の最後に筵まで投げ込むというから荒っぽい一万度の作法である。

6日の取材は是非ともとお願いしたら、待っていると云ってくれた。

ありがたいことである。

午前8時に集まったオトナ(老名)たちは早速作業を始めていた。

境内の一角、「月瀬村生活改善センター」の看板を掲げる会所のすぐ傍にブルーシートを広げていた。

これより2万本の竹切子を作る作業場である。

切り屑が散らばらないようにシートの内側で作業をする。

かつて一万度は8月5日であったが、現在は近い日曜日に移している。

今年は日曜日の前日の5日に自治会役員たちが青竹を伐りとった。

オトナは長老。

力仕事は自治会の若い人たちの担当。

共同作業で行う一万度は自治会行事であるという。

伐採した真竹を境内に運ぶ。

切子にする竹割りはノコギリやナタであるが、15cm程度の長さに切断する電動鋸もある。

これらを用意するのは月当番の“小使い”と呼ばれる二人組がするようだが・・・。

2万本もの竹切子を作る作業は午前中いっぱいかかる。

2万本の内訳がある。

月瀬の一万度は火伏に祈願する願掛けに起こらなかったことに感謝する願すましである。

昔のことである。

製茶場が火事になったことがある。

火事は恐ろしい。

製茶業で暮らす月瀬にとっては製茶場が焼けてはもともこうもない。

火事はいつ起こったのか聞いていないが、それが月瀬の一万度の始まりのようだ。

まずは育てる茶が豊作になるよう願う願掛けに1万本。

願掛けが稔って願満となれば茶願すましをする。

そのときも1万本。

合わせて2万本の竹切子を作って一万度の願掛け、願すましをする。

この日は区長も応援に駆け付けた。

真竹を電動鋸で輪切りする。

切断するのは節目と節目の間の綺麗な竹。

ぽろっと落ちた輪切りの竹をオトナの席に運ぶ。

受け取るオトナは木材を台にしたところに竹を立ててナタで割っていく。

竹片の幅は精密なものでなくざっくりと割る。

手に馴染むくらいの幅にナタで割る。

ブルーシート内にそれぞれが座って作業をする。

ナタを竹の上部に充てながら手でぽんと台に向けて打ちつけたらパカっと割れる。

そうせずにナタで一打ち、見事、真っ二つにする長老もいる。

断面をみればわかるようにおよそ正方形である。

一握り分の竹切子を藁で束ねる。

ざっと数えてみれば20数本。

だいたいであるが21本から24本くらいのようだ。

切子になった竹を集めているのは小使いさん。

十人がそれぞれ切子を作っていくから、作業はとめどなくある。

節目のない竹を割るのは一老以下の十老まで。

その下に就く十一老、十二老は節目があっても構わないという。

要は高齢の人は割りやすい節目のない竹を。

若い衆は力が余っているから節目があっても構わない。

つまりは長老に優しい心配りである。

今ではそうしているが、昔は節目のある竹を長老に渡したらえらく怒らはったと笑って話してくれる。

オトナ入りしてから、長年に亘ってずっと竹を割ってきた一老のNさんは昭和3年生まれ。

御年、90歳であるが、今年も竹を割っていた。

作業をする席順は年齢順。

つまりは上座に一老、二老・・・下座に十一老、十二老である。

およそ120束もの数を揃えた。

一束が21本から24本。

120束であれば最大2880本。

8時から始めて9時半までの期間にそれだけの量を作った。

願すましもあるから2倍も作ると聞いていたが、願掛けに投げた切子は回収して2回目の願すましに再利用するらしい。

今年はこれぐらいの量で終えて午後に行われる一万度の斎場を調える。

作業場に敷いていたブルーシートを片づける。

溜まった竹屑はシートを持ち上げて綺麗にする。

予め結っていた注連縄は両端に2本の竹に括る。

それを伸ばして幣を取り付ける。

窓を開放していた会所の中央辺りに据えて固定する。

境内側の竹にサカキを立てる。

もう一方の会所側の竹にもサカキを立てる。

幣をきちんと整えてできあがり。

これより休憩に移る。

長さを確保した注連縄は一旦外して除けておくが、中心部は動かさない。

休憩のおやつは冷やしたスイカ。

半折りしたブルーシートに座り込んで慰労のスイカをほうばっていた。

(H29. 8. 6 EOS40D撮影)

立ち寄った日は一週間前の8月1日。

京都府笠置町切山の土用垢離取材の折に時間調整をしてやってきた月ケ瀬である。

嵩は隣村。

行事日程の掲示はなかったが、月瀬にあった。

月瀬の年中行事は十二人衆が務めている。

毎月の朔日は月次祭がある。

8月の行事は多い。

6日が一万度で、28日は午前に風の祈祷があり、午後が稲荷会式である。

風の祈祷行事を拝見したのは5年前の平成24年8月28日だった。

神事を終えてから直会がある。

稲荷会式も終えてから祈祷された札を村の各所に立てる。

その年は神事ならびに札立ての在り方を撮らせてもらった。

さて、その8月にもう一つの行事がある。

掲示されていた行事名は一万度である。

一万度といえば、隣村の桃香野にもあるが、時季は異なる。

桃香野の一万度はお百度参りのような形式だったが、月瀬の一万度はどのような形式でされているのか。

月瀬の一万度の時間帯は午前と午後にあるが、午前は掲示によれば準備作業のようだ。

準備は何を準備されるのか。

敢えて時間帯を掲示しているのは十二人衆のためのものなのだろうか。

とにかく、当日に来なくてはと思って帰ろうとしたときである。

下からセニアカーに乗ってやってくる婦人がいた。

もしかとすればご存じではと思って声をかけたらオトナの人たちが作業をするという。

私は畑に行くけど、どうぞ見に来てくださいと云われた。

興味がわく一万度を想像してみたときである。

下から歩いてこられた男性に尋ねた。

なんでも長さは15cm程度の竹串。

これを2万本も作るというのだから、その数量に驚きだ。

百本くらいに束ねた竹をもった人たちが注連縄周りを廻る。

その際である。

昔から使っている木製のタライに竹を投げ込むという。

初めて聞く作法にこれまた驚き。

しかも、である。

かつては「オトナと若いもんが投げ合っていたが、若いのが来やんようになったのでオトナだけで一万度をしている」という。

そう話してくれたのはオトナの最長老である一老のNさんだった。

昭和3年生まれのNさんは宮守でもある。

オトナは十二人衆。

月瀬に鎮座する大神(おおが)神社の年中行事を務める座中であるが、宮さんの座に上れるのは十人衆までという。

つまり、長老の一老から順に下った十老までが宮座衆であり、十一老、十二老は見習いにあたるのであろう。

一万度に注連縄周りを廻って竹を投げ込むのは2回ある。

大量の竹を投げ込むから、休憩を挟んだ2回戦になるという。

その2回戦の最後に筵まで投げ込むというから荒っぽい一万度の作法である。

6日の取材は是非ともとお願いしたら、待っていると云ってくれた。

ありがたいことである。

午前8時に集まったオトナ(老名)たちは早速作業を始めていた。

境内の一角、「月瀬村生活改善センター」の看板を掲げる会所のすぐ傍にブルーシートを広げていた。

これより2万本の竹切子を作る作業場である。

切り屑が散らばらないようにシートの内側で作業をする。

かつて一万度は8月5日であったが、現在は近い日曜日に移している。

今年は日曜日の前日の5日に自治会役員たちが青竹を伐りとった。

オトナは長老。

力仕事は自治会の若い人たちの担当。

共同作業で行う一万度は自治会行事であるという。

伐採した真竹を境内に運ぶ。

切子にする竹割りはノコギリやナタであるが、15cm程度の長さに切断する電動鋸もある。

これらを用意するのは月当番の“小使い”と呼ばれる二人組がするようだが・・・。

2万本もの竹切子を作る作業は午前中いっぱいかかる。

2万本の内訳がある。

月瀬の一万度は火伏に祈願する願掛けに起こらなかったことに感謝する願すましである。

昔のことである。

製茶場が火事になったことがある。

火事は恐ろしい。

製茶業で暮らす月瀬にとっては製茶場が焼けてはもともこうもない。

火事はいつ起こったのか聞いていないが、それが月瀬の一万度の始まりのようだ。

まずは育てる茶が豊作になるよう願う願掛けに1万本。

願掛けが稔って願満となれば茶願すましをする。

そのときも1万本。

合わせて2万本の竹切子を作って一万度の願掛け、願すましをする。

この日は区長も応援に駆け付けた。

真竹を電動鋸で輪切りする。

切断するのは節目と節目の間の綺麗な竹。

ぽろっと落ちた輪切りの竹をオトナの席に運ぶ。

受け取るオトナは木材を台にしたところに竹を立ててナタで割っていく。

竹片の幅は精密なものでなくざっくりと割る。

手に馴染むくらいの幅にナタで割る。

ブルーシート内にそれぞれが座って作業をする。

ナタを竹の上部に充てながら手でぽんと台に向けて打ちつけたらパカっと割れる。

そうせずにナタで一打ち、見事、真っ二つにする長老もいる。

断面をみればわかるようにおよそ正方形である。

一握り分の竹切子を藁で束ねる。

ざっと数えてみれば20数本。

だいたいであるが21本から24本くらいのようだ。

切子になった竹を集めているのは小使いさん。

十人がそれぞれ切子を作っていくから、作業はとめどなくある。

節目のない竹を割るのは一老以下の十老まで。

その下に就く十一老、十二老は節目があっても構わないという。

要は高齢の人は割りやすい節目のない竹を。

若い衆は力が余っているから節目があっても構わない。

つまりは長老に優しい心配りである。

今ではそうしているが、昔は節目のある竹を長老に渡したらえらく怒らはったと笑って話してくれる。

オトナ入りしてから、長年に亘ってずっと竹を割ってきた一老のNさんは昭和3年生まれ。

御年、90歳であるが、今年も竹を割っていた。

作業をする席順は年齢順。

つまりは上座に一老、二老・・・下座に十一老、十二老である。

およそ120束もの数を揃えた。

一束が21本から24本。

120束であれば最大2880本。

8時から始めて9時半までの期間にそれだけの量を作った。

願すましもあるから2倍も作ると聞いていたが、願掛けに投げた切子は回収して2回目の願すましに再利用するらしい。

今年はこれぐらいの量で終えて午後に行われる一万度の斎場を調える。

作業場に敷いていたブルーシートを片づける。

溜まった竹屑はシートを持ち上げて綺麗にする。

予め結っていた注連縄は両端に2本の竹に括る。

それを伸ばして幣を取り付ける。

窓を開放していた会所の中央辺りに据えて固定する。

境内側の竹にサカキを立てる。

もう一方の会所側の竹にもサカキを立てる。

幣をきちんと整えてできあがり。

これより休憩に移る。

長さを確保した注連縄は一旦外して除けておくが、中心部は動かさない。

休憩のおやつは冷やしたスイカ。

半折りしたブルーシートに座り込んで慰労のスイカをほうばっていた。

(H29. 8. 6 EOS40D撮影)