平成2年11月に月ヶ瀬村(現奈良市月ヶ瀬)が発刊した『月ヶ瀬村史』がある。

村史によれば嵩の八柱神社の例祭は10月27日(平成11年から第三日曜)だった。

「例祭の当屋は家並み順。かつては子どもが当屋であって大まつり、小まつりの名称で呼ばれていた。大きい子どものうちから一人。小さい子どものうちからも一人。座衆、非衆の区別があった・・・。秋茄子が一番のご馳走というほど質素な料理。村中の人たちが寄ってきて、野菜のご馳走を食べて謡いをする。その場でお箱渡しが行われる。昔は宵宮の晩に当屋の家に集まってカシの木で作った千本杵と木臼で餅を搗いた。当屋の家では寿司や刺身、松茸などのご馳走を作り村各戸に配った。謡いの式には三角に切った焼豆腐とコンニャク、ジャコがある。昭和十二年、戦争の影響で招待者は遠慮、節約体制となり、以降は寂しくなった」と書いてあった。

オトナ(老名)は四人。

長老は神主と呼ばれ祭事を務めた。

前日の宵宮で話してくださった嵩の行事。

本日の八柱神社の大祭に生きた鯉を供えていた。

生きているから暴れる場合もある。

それを防ぐには鯉の目に蓋をする。

蓋といっても紙片である。

神事が終われば近くにあるため池に放して放生会をした。

今年からは鯛になったが、放生の鯉は酸素を詰めた袋に入れて斎主がもらって帰る。

隣村の月瀬では一老がもらって帰ったというから、かつての嵩もそうであった可能性が高い。

ただ、年代は不明だが『祭り帳』に「はつの魚」の記載もある。

マグロを「はつ」と呼んでいたのは山添村の大字春日。

マツリに登場するでっかいマグロは刺身用。

嵩でも同じようにマグロの刺身を出す時代もあったようだ。

昔の御供はもうひとつの特徴があった。

それは山に生息してキジである。

捕ってきたキジを供えて持ち帰るのも斎主。

いつしかキジでなく山鳥代わりの生玉子である。

昭和3年の初期のころの『祭り帳』に記載されていた山ノ鳥や川魚のことである。

宮総代らがいうには昭和44年から49年までは生玉子。

50年からは玉子5個に定まった。

また、大祭に三角に切ったコンニャクに同じく三角に切った柔らかい豆腐を挟む料理がある。

『祭り帳』によればその料理を「サンド」と書いてあった。

つまりはパンのように挟むことからサンドイッチ。

さらには「三角三度」に移っていた。

『祭り帳』に書かれていた当時の記帳内容を把握しながらの取材である。

本当家と相当家の2軒の家族が調理する座の料理。

奇麗に皮を剥いた茄子が山盛り。

その向こうには三角に整えた味付けコンニャクがある。

茄子は蒸し器で蒸す。

やや小さくなった蒸し茄子は大皿に盛る。

盛り方は放射状に広げるような感じだ。

柔らかくなった蒸し茄子は手を添えながら並べる。

ほうれん草は大鍋で茹でた。

これはクルミイモである。

クルミは青豆をすり潰したもの。

どろどろになったクルミはとろとろに茹でた里芋に覆うようにかける。

クルミの潰し方は若干の粒状を残す。

こうしておけば歯触りが良い。

かつて数か所のよばれたことのあるイノコのクルミモチもそうだった。

あのときの食感は忘れられない魅力がある。

三角サンドの呼び名がある三角切のコンニャクと豆腐。

厚めの豆腐を横スライスに切って三角切り。

手に乗せて切るのが難しそうだった。

挟んだこの形を拝見して思い出したのが山添村の大字春日のオトナ祭り(若宮祭)の座に出てくる料理である。

豆腐の焼きがあるか、ないかの違いはあるが、形状はまったく同じである。

三角切りの豆腐・蒟蒻の名前を漁ってみたが、大字春日の資料には固有名詞の記載がなかった。

どちらが先にあったのかわからないが、何らかの関係性があったことに違いない。

大祭神事が始まる時間帯は午後2時。

神前に数々の神饌御供を先に並べた。

お重に詰めた青豆はハジキ豆。

もう一つのお重はクルミイモ。

お櫃の御飯はキヨ(『祭り帳』に“きよう”とある)の白蒸し飯。

生玉子五つは両当家の奉った御幣の陰に隠れた。

他に鏡餅や鯉から替わった鯛や鯖に開きの魚のサイラ干し、祝い昆布、寿司海苔。葉付きの大根、蕪、人参もある。

宵宮同様に拝殿に登るのは神職に4人のオトナ(老名)と3人の宮総代である。

参集された氏子たちは見守るかのように外で参列する。

大祓詞の唱和。

そして、祝詞奏上。

厳かに行われる神事に聞こえる祝詞。

野鳥が囀る声が境内に広がる荘厳な場に佇んでいると異空間に入り込んだかのような錯覚を覚える。

次に始まるのは両当家が奉げた御幣を受ける奉鎮祭。

まずは本社殿に向かって正座する。

頭を下げて2礼、2拍手、1礼。

本当家、相当家とも同じ作法をして拝殿に戻る。

そこで受け取る当家の御幣。

儀式を終えて場を移動する。

そういえば先に拝見していた『祭り帳』に記載していた春日神社や薬師寺などの御供はどこにあったのであろうか。

嵩の神饌御供は先に調えて供えている。

ここにあると聞いて下げる前に撮らせてもらった薬師寺の神饌御供。

本社殿の御供と同じようにお重に詰めたハジキ豆にクルミイモ。

本社殿の鏡餅は五合であったが薬師寺は二合の重ね餅。

その前にある小皿盛りがキヨの飯。

一合升で詰めた作ったキヨの飯は四角い形であった。

本尊は格子扉の奥に安置されている。

落ち着いて拝見する間もなかったが、掲げてあった絵馬に目が留まる。

文政十一年(1828)七月吉日に寄進奉納された絵馬がある。

退治した赤鬼、青鬼に向かって諭しているかのように見える武者の絵馬。

お伴の者を描いていないから桃太郎ではないだろう。

で、あれば大江山の鬼退治した渡邊綱なのか。

大江山を描いた絵馬は群衆絵が主。

このような優しく鬼を諭す絵馬はあまりない、と思うのだ。

いずれであっても、絵馬に願主尾山とあるから大字尾山の人が寄進したことには違いない。

ちなみに春日神社は本社右横にあるヤカタであった。

これより始まるのは「座」である。

上座に座るのは神職と一老に区長である。

両脇の席についたのはオトナ(老名)、宮総代、氏子である。

下座につくのが本当家、相当家。

そういった席の前に並べた嵩のごっつぉはお櫃に盛ったキヨ(『祭り帳』に“きよう”とある)の白蒸し飯。

お重詰めのハジキ豆。

同じくお重詰めのクルミイモ。

里芋、大根、人参、竹輪、椎茸を煮込んだ煮しめ料理。

酢ゴボウ。

輪切りイカのたいたん。

三角切りの味付けコンニャク。

胡麻を振りかけた茹でほうれん草は醤油の味付け。

ダイビキの名がある辛子漬けの蒸し茄子にコンニャクと豆腐を挟んだ三角サンドである。

座始まりの指示は斎主の大字尾山の岡本和生宮司が行う。

まずは下座についた両当家が座の始まりの挨拶をする。

そして、下げたお神酒を座中に注いで酒を飲む。

注ぎ回った両当家も酒をついでもらって一同揃って一杯をいただく。

すぐさま動いた両当家は上座から酒を注ぎまわる。

酒を待てない氏子たちは交互に酒を注ぎ合う。

ひと通り酒を注ぎ終えたら今度はお櫃をもって上座に向かう。

小皿に盛ってまわるキヨの飯である。

次に配るのはお重詰めのクルミイモ。

席に回されたクルミイモはそれぞれが一つずつ箸で摘まんで手元の小皿に乗せる。

イモはそれぞれが廻していくが最終的には下座の両当家席の前において留め置き。

次に廻すのは煮しめ料理。

その次は輪切りイカ。

そして、酢ゴボウ、三角切りのコンニャク。

茹でほうれん草も順番に廻す。

廻す都度に中央に置いたご馳走料理を移動する。

一つ、一つの盛りを順次繰り上げるように移動するのである。

ただし、である。

大皿盛りの辛子漬けの蒸し茄子とコンニャクと豆腐を挟んだ三角サンドのお重は廻さない。

後ほど行われる謡いを終えてからである。

そのときに登場する“膳”は松葉と白い菊の花を立てた2/3切り大根である。

大根はやや長目のようだ。

その膳には高く盛ったジャコに盃がある。

この“膳”は2杯ある。

座が始まってから1時間経ってのころだ。

この“膳”を上座の斎主と一老席の前に置く。

謡いの歌詞を見てどの曲を先に謡うのか。

オトナとも相談して決めた初めの曲は四海波。

そして始まる謡いの儀式である。

まずは塗りの盃に酒を注ぐ。

盃は“膳”にある塗り盃である。

酒は熱燗のようだ。

酒を注いだ塗り盃を手前に差し出すような位置で止める。

それから謡う四海波。

「四海波 静かにて・・」の節を謡う斎主。

それに合わせて次の節の「國も収まる時つ風・・・」からは一同も揃って朗々と謡う。

最後の節の「・・君の恵みはありがたや」を謡い終わって盃の酒を一気に飲み干す。

飲んだ盃を“膳”に戻してジャコを摘まむ。

摘まんだジャコをいただく間に次の盃は右手の次の席者に。

左手も次の席者に“膳”を移動する。

盃を手にして酒を注いでもらう。

次の歌い手は下座に座った若い人。

謡う曲は高砂だ。

「ところは高砂の・・・」と謡えば、一同が揃って「尾の上の松も・・・」と謡う。

だいたいが1曲2分間の儀式は上座から数えて何人かが酒をいただいた。

廻し飲みの酒に膳が運ばれるが、なんとなく山添村の大字春日のオトナ祭り(若宮祭)の座に出てくる、

いわゆる“見せ膳”によく似ているように思えるが、どうも違う。

祝いの膳、それとも“謡い膳”と呼ぶのが相応しいのかもしれない。

そう判断してこれ以降の文は“謡い膳”とさせていただく。

一区切りがついたのか、先ほど謡いをしていた二人の若い人が上座に動いた。

持ったのはコンニャクと豆腐を挟んだ三角サンドのお重だ。

当家でもない若い人は手伝いのドウゲ(堂下)のように思えたが聞きそびれた。

順番に三角サンドを配った二人は下座に戻る。

そうすると両当家が“謡い膳”を二人の前に差し出す。

これまでと同じように注いでもらった盃の酒をいただいてジャコを食べる。

ジャコは廻し飲みに食べる肴である。

席についた両当家がようやく口にする煮しめ料理。

三角サンドも食べるが、座の接待に廻らなければならない。

ゆっくり落ち着いて食べる間もなく席を離れて上座に向かう両当家。

上座の席に運ぶのは大皿に盛った辛子漬けの蒸し茄子である。

大皿の中央にあるのは辛子醤油漬け。

箸で摘まんだ茄子を椀の辛子に漬けて小皿に移す。

一人、一本の蒸し茄子はナスビそのものの味だが、辛子醤油をふんだんに漬けることによって乙な味に変貌する。

『祭り帳』に記しているのは材料だけであって、味付けというか今で云う作り方レシピは書かれることがない。

村行事において味覚も受け継いでくるのは難しいことだと思うのである。

座中のとり計らいで座料理を味わう特別な料理の美味しさが口中に広がった。

三角サンドには味付けはない。

コンニャクは蒟蒻の味であるし、豆腐は豆腐味。

どちらかといえば豆腐そのものの味がする。

なお、この辛子茄子のことを「ダイビキ」と呼んでいたのが気にかかる。

これまで取材した地域。

山添村の松尾のトウヤ(当家)家が渡り衆をもてなす接待宴があった。

その在り方に「大魚の鯛を大皿に盛った器を掲げて宴の真ん中を歩く親戚筋。皿を持って左右にゆらりゆらりと振るように前に出る。要人たちは手を叩いて謡いをする」と書いた。

もしかとすれば、であるが、嵩のもてなし料理の辛子茄子は大皿盛り。

それを縁者が頭辺りにもって宴座で披露していたのかもしれない。

そう思ったのであるが・・・。

かつては大皿に盛った松茸もあったそうだ。

「松茸は上等の味やった。旨いもんは美味い。美味い松茸やけど、辛子醤油もサイコーやっ」とほうばって食べていた宴に謡いは続く。

一方、「料理だけじゃなく、ちょっと違うものももってきてくれんか」という声も出る。

お酒も随分飲んで酔いも謡いに発揮さるように聞こえる。

「これ、もう、謡いに廻してくれ」と云って指図したのが辛子醤油漬けの蒸し茄子であった。

そのときに発せられた言葉が「ダイビキ」を廻してくれであった。

実はと云ったのが辛子醤油漬けの蒸し茄子の味付け。

昔はどうやら素の味の蒸し茄子だったようだ。

宴もたけなわの時間帯に両当家が動き出した。

かつては当家家がもてなしの接待場。

現在は八柱神社下にある嵩のセンターに場を移した。

センターは会所でもあるが、玄関には提灯を吊るしていた。

その提灯を降ろして屋内に運ぶ。

提灯だけでなく「嵩八柱神社 祭用道具当家」の表示がある箱がある。

それらは次の当家に引き継がれる。

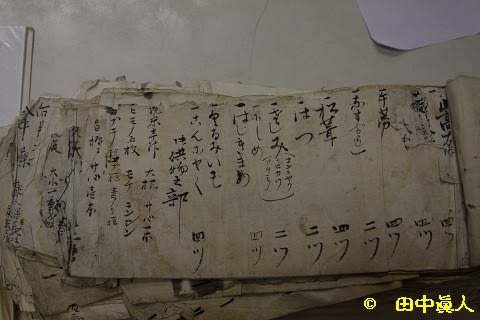

これより始まる当家渡しの儀式で受け継がれる道具は献立文書の『祭り帳』や提灯である。

道具は受け渡しする儀式そのものに作法もなく座敷に置いたままである。

作法は次の両当家と向かい合う下座で行われる。

下座の内側に座ったのが受け継ぐ両当家。

盃を手にして渡す当家が注ぐ。

盃は“謡い膳”にある塗りの盃である。

実はこの盃は武蔵野盃。

本来は大中小の五枚盃。

一番上にあった一番小さい盃であるが、かつては大盃で飲んでいた。

ところが、のん兵衛は少なくなり、やがて小盃になったという。

なみなみと盃に注いだ酒は口を三度つけて飲み干す。

そして、ジャコを摘まんで食べる。

そうして始まった謡いの曲は竹生島。

「緑樹かげしんで・・・」と謡えば一同揃って「魚木にのぼるけしきあり・・・」を謡う。

謡い終えるまでの受け当家は盃をもったままに静止する。

謡いが終われば盃の酒を一気に飲み干した。

ジャコを食べたら今度は継ぐ当家に移る。

盃を手にしたら受け当家が酒を注いで、口を三度つけて飲み干す。

ジャコも同じようにいただく。

そして、謡いが始まった。

竹生島の二番を続けて謡う。

「名所多き数々に・・」に続いて一同が謡う「浦山かけてながむれば・・・」である。

それもまた一曲終わって酒を飲む。

これを「ナガレ(お流れ)」と云って当家渡しは三献の儀で〆た。

こうした一連の儀式が終われば受け当家は再び“謡い膳”を抱えて上座に運んで順番に酒を注ぎ回る。

このときの盃も朱塗りの盃。

一同はこうして酒を飲み交わし、“契り”を交わした座を終えた。

数曲の謡いをしていたオトナ(老名)の一人は「ザザンダ(ザ)ー」と、云った。相当家を務めたⅠさんも、そういえば昔は・・・という。

総代の話しによればかつては〆のナガレに謡うのは「浜松の音はざざんざの高砂のキリ」だったそうだ。

嵩での詞章はわからないが、山添村春日で謡う高砂のキリの謡いに「千秋楽は民をなで 万才楽には命をのぶ 相生のまつ風さつさつの声ぞたの しむささつさつの声ぞ楽しむ 祭典お開き・・・謡 ざざんざ 浜松の音はざざんざ」であったことを付記しておく。

(H28.10.23 EOS40D撮影)

村史によれば嵩の八柱神社の例祭は10月27日(平成11年から第三日曜)だった。

「例祭の当屋は家並み順。かつては子どもが当屋であって大まつり、小まつりの名称で呼ばれていた。大きい子どものうちから一人。小さい子どものうちからも一人。座衆、非衆の区別があった・・・。秋茄子が一番のご馳走というほど質素な料理。村中の人たちが寄ってきて、野菜のご馳走を食べて謡いをする。その場でお箱渡しが行われる。昔は宵宮の晩に当屋の家に集まってカシの木で作った千本杵と木臼で餅を搗いた。当屋の家では寿司や刺身、松茸などのご馳走を作り村各戸に配った。謡いの式には三角に切った焼豆腐とコンニャク、ジャコがある。昭和十二年、戦争の影響で招待者は遠慮、節約体制となり、以降は寂しくなった」と書いてあった。

オトナ(老名)は四人。

長老は神主と呼ばれ祭事を務めた。

前日の宵宮で話してくださった嵩の行事。

本日の八柱神社の大祭に生きた鯉を供えていた。

生きているから暴れる場合もある。

それを防ぐには鯉の目に蓋をする。

蓋といっても紙片である。

神事が終われば近くにあるため池に放して放生会をした。

今年からは鯛になったが、放生の鯉は酸素を詰めた袋に入れて斎主がもらって帰る。

隣村の月瀬では一老がもらって帰ったというから、かつての嵩もそうであった可能性が高い。

ただ、年代は不明だが『祭り帳』に「はつの魚」の記載もある。

マグロを「はつ」と呼んでいたのは山添村の大字春日。

マツリに登場するでっかいマグロは刺身用。

嵩でも同じようにマグロの刺身を出す時代もあったようだ。

昔の御供はもうひとつの特徴があった。

それは山に生息してキジである。

捕ってきたキジを供えて持ち帰るのも斎主。

いつしかキジでなく山鳥代わりの生玉子である。

昭和3年の初期のころの『祭り帳』に記載されていた山ノ鳥や川魚のことである。

宮総代らがいうには昭和44年から49年までは生玉子。

50年からは玉子5個に定まった。

また、大祭に三角に切ったコンニャクに同じく三角に切った柔らかい豆腐を挟む料理がある。

『祭り帳』によればその料理を「サンド」と書いてあった。

つまりはパンのように挟むことからサンドイッチ。

さらには「三角三度」に移っていた。

『祭り帳』に書かれていた当時の記帳内容を把握しながらの取材である。

本当家と相当家の2軒の家族が調理する座の料理。

奇麗に皮を剥いた茄子が山盛り。

その向こうには三角に整えた味付けコンニャクがある。

茄子は蒸し器で蒸す。

やや小さくなった蒸し茄子は大皿に盛る。

盛り方は放射状に広げるような感じだ。

柔らかくなった蒸し茄子は手を添えながら並べる。

ほうれん草は大鍋で茹でた。

これはクルミイモである。

クルミは青豆をすり潰したもの。

どろどろになったクルミはとろとろに茹でた里芋に覆うようにかける。

クルミの潰し方は若干の粒状を残す。

こうしておけば歯触りが良い。

かつて数か所のよばれたことのあるイノコのクルミモチもそうだった。

あのときの食感は忘れられない魅力がある。

三角サンドの呼び名がある三角切のコンニャクと豆腐。

厚めの豆腐を横スライスに切って三角切り。

手に乗せて切るのが難しそうだった。

挟んだこの形を拝見して思い出したのが山添村の大字春日のオトナ祭り(若宮祭)の座に出てくる料理である。

豆腐の焼きがあるか、ないかの違いはあるが、形状はまったく同じである。

三角切りの豆腐・蒟蒻の名前を漁ってみたが、大字春日の資料には固有名詞の記載がなかった。

どちらが先にあったのかわからないが、何らかの関係性があったことに違いない。

大祭神事が始まる時間帯は午後2時。

神前に数々の神饌御供を先に並べた。

お重に詰めた青豆はハジキ豆。

もう一つのお重はクルミイモ。

お櫃の御飯はキヨ(『祭り帳』に“きよう”とある)の白蒸し飯。

生玉子五つは両当家の奉った御幣の陰に隠れた。

他に鏡餅や鯉から替わった鯛や鯖に開きの魚のサイラ干し、祝い昆布、寿司海苔。葉付きの大根、蕪、人参もある。

宵宮同様に拝殿に登るのは神職に4人のオトナ(老名)と3人の宮総代である。

参集された氏子たちは見守るかのように外で参列する。

大祓詞の唱和。

そして、祝詞奏上。

厳かに行われる神事に聞こえる祝詞。

野鳥が囀る声が境内に広がる荘厳な場に佇んでいると異空間に入り込んだかのような錯覚を覚える。

次に始まるのは両当家が奉げた御幣を受ける奉鎮祭。

まずは本社殿に向かって正座する。

頭を下げて2礼、2拍手、1礼。

本当家、相当家とも同じ作法をして拝殿に戻る。

そこで受け取る当家の御幣。

儀式を終えて場を移動する。

そういえば先に拝見していた『祭り帳』に記載していた春日神社や薬師寺などの御供はどこにあったのであろうか。

嵩の神饌御供は先に調えて供えている。

ここにあると聞いて下げる前に撮らせてもらった薬師寺の神饌御供。

本社殿の御供と同じようにお重に詰めたハジキ豆にクルミイモ。

本社殿の鏡餅は五合であったが薬師寺は二合の重ね餅。

その前にある小皿盛りがキヨの飯。

一合升で詰めた作ったキヨの飯は四角い形であった。

本尊は格子扉の奥に安置されている。

落ち着いて拝見する間もなかったが、掲げてあった絵馬に目が留まる。

文政十一年(1828)七月吉日に寄進奉納された絵馬がある。

退治した赤鬼、青鬼に向かって諭しているかのように見える武者の絵馬。

お伴の者を描いていないから桃太郎ではないだろう。

で、あれば大江山の鬼退治した渡邊綱なのか。

大江山を描いた絵馬は群衆絵が主。

このような優しく鬼を諭す絵馬はあまりない、と思うのだ。

いずれであっても、絵馬に願主尾山とあるから大字尾山の人が寄進したことには違いない。

ちなみに春日神社は本社右横にあるヤカタであった。

これより始まるのは「座」である。

上座に座るのは神職と一老に区長である。

両脇の席についたのはオトナ(老名)、宮総代、氏子である。

下座につくのが本当家、相当家。

そういった席の前に並べた嵩のごっつぉはお櫃に盛ったキヨ(『祭り帳』に“きよう”とある)の白蒸し飯。

お重詰めのハジキ豆。

同じくお重詰めのクルミイモ。

里芋、大根、人参、竹輪、椎茸を煮込んだ煮しめ料理。

酢ゴボウ。

輪切りイカのたいたん。

三角切りの味付けコンニャク。

胡麻を振りかけた茹でほうれん草は醤油の味付け。

ダイビキの名がある辛子漬けの蒸し茄子にコンニャクと豆腐を挟んだ三角サンドである。

座始まりの指示は斎主の大字尾山の岡本和生宮司が行う。

まずは下座についた両当家が座の始まりの挨拶をする。

そして、下げたお神酒を座中に注いで酒を飲む。

注ぎ回った両当家も酒をついでもらって一同揃って一杯をいただく。

すぐさま動いた両当家は上座から酒を注ぎまわる。

酒を待てない氏子たちは交互に酒を注ぎ合う。

ひと通り酒を注ぎ終えたら今度はお櫃をもって上座に向かう。

小皿に盛ってまわるキヨの飯である。

次に配るのはお重詰めのクルミイモ。

席に回されたクルミイモはそれぞれが一つずつ箸で摘まんで手元の小皿に乗せる。

イモはそれぞれが廻していくが最終的には下座の両当家席の前において留め置き。

次に廻すのは煮しめ料理。

その次は輪切りイカ。

そして、酢ゴボウ、三角切りのコンニャク。

茹でほうれん草も順番に廻す。

廻す都度に中央に置いたご馳走料理を移動する。

一つ、一つの盛りを順次繰り上げるように移動するのである。

ただし、である。

大皿盛りの辛子漬けの蒸し茄子とコンニャクと豆腐を挟んだ三角サンドのお重は廻さない。

後ほど行われる謡いを終えてからである。

そのときに登場する“膳”は松葉と白い菊の花を立てた2/3切り大根である。

大根はやや長目のようだ。

その膳には高く盛ったジャコに盃がある。

この“膳”は2杯ある。

座が始まってから1時間経ってのころだ。

この“膳”を上座の斎主と一老席の前に置く。

謡いの歌詞を見てどの曲を先に謡うのか。

オトナとも相談して決めた初めの曲は四海波。

そして始まる謡いの儀式である。

まずは塗りの盃に酒を注ぐ。

盃は“膳”にある塗り盃である。

酒は熱燗のようだ。

酒を注いだ塗り盃を手前に差し出すような位置で止める。

それから謡う四海波。

「四海波 静かにて・・」の節を謡う斎主。

それに合わせて次の節の「國も収まる時つ風・・・」からは一同も揃って朗々と謡う。

最後の節の「・・君の恵みはありがたや」を謡い終わって盃の酒を一気に飲み干す。

飲んだ盃を“膳”に戻してジャコを摘まむ。

摘まんだジャコをいただく間に次の盃は右手の次の席者に。

左手も次の席者に“膳”を移動する。

盃を手にして酒を注いでもらう。

次の歌い手は下座に座った若い人。

謡う曲は高砂だ。

「ところは高砂の・・・」と謡えば、一同が揃って「尾の上の松も・・・」と謡う。

だいたいが1曲2分間の儀式は上座から数えて何人かが酒をいただいた。

廻し飲みの酒に膳が運ばれるが、なんとなく山添村の大字春日のオトナ祭り(若宮祭)の座に出てくる、

いわゆる“見せ膳”によく似ているように思えるが、どうも違う。

祝いの膳、それとも“謡い膳”と呼ぶのが相応しいのかもしれない。

そう判断してこれ以降の文は“謡い膳”とさせていただく。

一区切りがついたのか、先ほど謡いをしていた二人の若い人が上座に動いた。

持ったのはコンニャクと豆腐を挟んだ三角サンドのお重だ。

当家でもない若い人は手伝いのドウゲ(堂下)のように思えたが聞きそびれた。

順番に三角サンドを配った二人は下座に戻る。

そうすると両当家が“謡い膳”を二人の前に差し出す。

これまでと同じように注いでもらった盃の酒をいただいてジャコを食べる。

ジャコは廻し飲みに食べる肴である。

席についた両当家がようやく口にする煮しめ料理。

三角サンドも食べるが、座の接待に廻らなければならない。

ゆっくり落ち着いて食べる間もなく席を離れて上座に向かう両当家。

上座の席に運ぶのは大皿に盛った辛子漬けの蒸し茄子である。

大皿の中央にあるのは辛子醤油漬け。

箸で摘まんだ茄子を椀の辛子に漬けて小皿に移す。

一人、一本の蒸し茄子はナスビそのものの味だが、辛子醤油をふんだんに漬けることによって乙な味に変貌する。

『祭り帳』に記しているのは材料だけであって、味付けというか今で云う作り方レシピは書かれることがない。

村行事において味覚も受け継いでくるのは難しいことだと思うのである。

座中のとり計らいで座料理を味わう特別な料理の美味しさが口中に広がった。

三角サンドには味付けはない。

コンニャクは蒟蒻の味であるし、豆腐は豆腐味。

どちらかといえば豆腐そのものの味がする。

なお、この辛子茄子のことを「ダイビキ」と呼んでいたのが気にかかる。

これまで取材した地域。

山添村の松尾のトウヤ(当家)家が渡り衆をもてなす接待宴があった。

その在り方に「大魚の鯛を大皿に盛った器を掲げて宴の真ん中を歩く親戚筋。皿を持って左右にゆらりゆらりと振るように前に出る。要人たちは手を叩いて謡いをする」と書いた。

もしかとすれば、であるが、嵩のもてなし料理の辛子茄子は大皿盛り。

それを縁者が頭辺りにもって宴座で披露していたのかもしれない。

そう思ったのであるが・・・。

かつては大皿に盛った松茸もあったそうだ。

「松茸は上等の味やった。旨いもんは美味い。美味い松茸やけど、辛子醤油もサイコーやっ」とほうばって食べていた宴に謡いは続く。

一方、「料理だけじゃなく、ちょっと違うものももってきてくれんか」という声も出る。

お酒も随分飲んで酔いも謡いに発揮さるように聞こえる。

「これ、もう、謡いに廻してくれ」と云って指図したのが辛子醤油漬けの蒸し茄子であった。

そのときに発せられた言葉が「ダイビキ」を廻してくれであった。

実はと云ったのが辛子醤油漬けの蒸し茄子の味付け。

昔はどうやら素の味の蒸し茄子だったようだ。

宴もたけなわの時間帯に両当家が動き出した。

かつては当家家がもてなしの接待場。

現在は八柱神社下にある嵩のセンターに場を移した。

センターは会所でもあるが、玄関には提灯を吊るしていた。

その提灯を降ろして屋内に運ぶ。

提灯だけでなく「嵩八柱神社 祭用道具当家」の表示がある箱がある。

それらは次の当家に引き継がれる。

これより始まる当家渡しの儀式で受け継がれる道具は献立文書の『祭り帳』や提灯である。

道具は受け渡しする儀式そのものに作法もなく座敷に置いたままである。

作法は次の両当家と向かい合う下座で行われる。

下座の内側に座ったのが受け継ぐ両当家。

盃を手にして渡す当家が注ぐ。

盃は“謡い膳”にある塗りの盃である。

実はこの盃は武蔵野盃。

本来は大中小の五枚盃。

一番上にあった一番小さい盃であるが、かつては大盃で飲んでいた。

ところが、のん兵衛は少なくなり、やがて小盃になったという。

なみなみと盃に注いだ酒は口を三度つけて飲み干す。

そして、ジャコを摘まんで食べる。

そうして始まった謡いの曲は竹生島。

「緑樹かげしんで・・・」と謡えば一同揃って「魚木にのぼるけしきあり・・・」を謡う。

謡い終えるまでの受け当家は盃をもったままに静止する。

謡いが終われば盃の酒を一気に飲み干した。

ジャコを食べたら今度は継ぐ当家に移る。

盃を手にしたら受け当家が酒を注いで、口を三度つけて飲み干す。

ジャコも同じようにいただく。

そして、謡いが始まった。

竹生島の二番を続けて謡う。

「名所多き数々に・・」に続いて一同が謡う「浦山かけてながむれば・・・」である。

それもまた一曲終わって酒を飲む。

これを「ナガレ(お流れ)」と云って当家渡しは三献の儀で〆た。

こうした一連の儀式が終われば受け当家は再び“謡い膳”を抱えて上座に運んで順番に酒を注ぎ回る。

このときの盃も朱塗りの盃。

一同はこうして酒を飲み交わし、“契り”を交わした座を終えた。

数曲の謡いをしていたオトナ(老名)の一人は「ザザンダ(ザ)ー」と、云った。相当家を務めたⅠさんも、そういえば昔は・・・という。

総代の話しによればかつては〆のナガレに謡うのは「浜松の音はざざんざの高砂のキリ」だったそうだ。

嵩での詞章はわからないが、山添村春日で謡う高砂のキリの謡いに「千秋楽は民をなで 万才楽には命をのぶ 相生のまつ風さつさつの声ぞたの しむささつさつの声ぞ楽しむ 祭典お開き・・・謡 ざざんざ 浜松の音はざざんざ」であったことを付記しておく。

(H28.10.23 EOS40D撮影)