勾留の執行を停止する制度として、保釈(88条~94条)及び勾留の執行停止(95条)(被告人が病気の場合等)があります。

1. 保釈とは、「保証金を納付させて、正当な理由なく出頭しないなどの場合にこれを没収するという威嚇のもとに、勾留された被告人を釈放する制度」をいいます。

ここでいう出頭しないとは、起訴後であるから、捜査機関への出頭ではなく、裁判所への出頭をいいます。

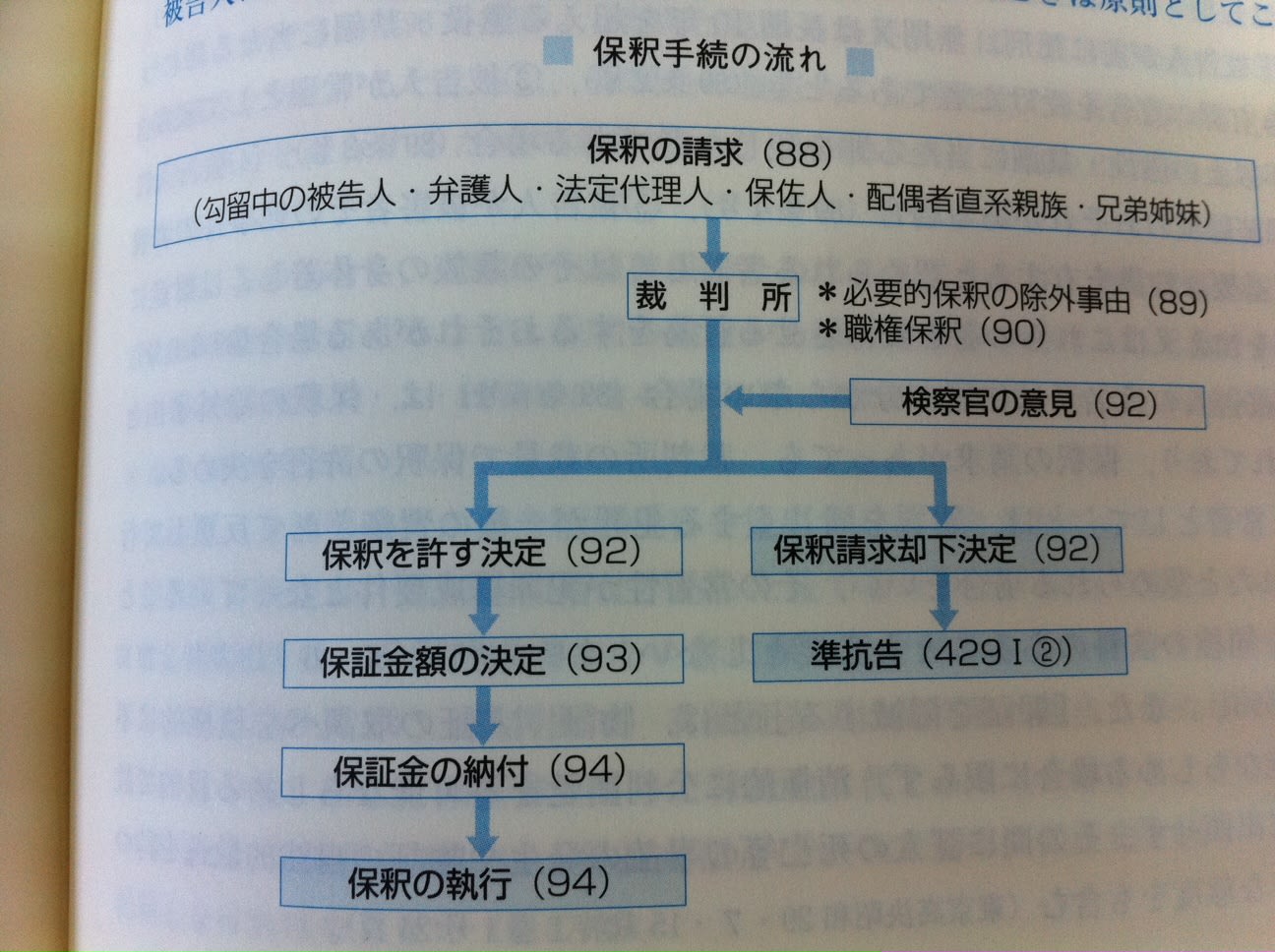

2. 保釈できるのは、「勾留中の被告人・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者直系親族・兄弟姉妹」です。(88条1項)

************

刑事訴訟法

第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

○2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

○3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

************

3. 保証金が定められ(93条1項)、また、保証金が定められるにはいろいろなことが考慮され定められ(93条2項)、保釈に条件が付されることもあります(93条3項)。

そして、保証金が収められたあと、保釈されます(94条1項)。

(保釈の決定が、夜中の場合、夜に保証金を納めることが難しいですが、対応はあるようです。)

************

第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。

○2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

○3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。

第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。

○2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。

○3 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

*************

4. 保釈請求がすべて許されるのではなく、認められる要件があります。

権利保釈の要件(89条)にあうこと(除外理由にあてはまらないこと)と、権利保釈の要件にあわずとも裁判官の裁量(90条)で保釈が「適当」と判断されることでなされる場合があります。

原則は、被告人は、無罪の推定が働くので、保釈の請求があったときは許さねばなりません。(89条)

ただし、以下の除外事由があった場合、保釈は許されません(89条1号~6号)。

1-3号は、前科前歴がなければ、要件をクリアーするでしょう。

5号は、被害者がいない場合、クリアーしますが、事件関係者(=事件の審判に必要な知識を有すると認められる者)との接触で口裏合わせの危険がある場合など、該当するかどうか問題になります。

6号は、身元引受人がおれば、クリアーされるでしょう。

さて、4号は、罪証隠滅のおそれがないことをあつく書き、請求する必要のあるケースが多いかもしれません。

保釈請求のメインは、89条の権利保釈の除外理由がないと書くことですが、多くの場合、裁判官の裁量を求める内容も同時に記載されます。

裁判官は何を判断するかというと、上記、保釈金額決定の考慮内容と同様です(93条2項)。

⇒93条2項 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

すなわち、被告人の年齢、勤務先、勤続年数、役職等。身元引受人の年齢、勤務先等。住居に関連したこと等。

**************

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

**************

5.

保釈請求を受ける裁判官は、その事件を担当する裁判官では決してありません。(280条1項)

保釈請求があると、裁判官は、すべての資料を検察庁よりとりよせ判断をします。裁判に出される出されないに関わらず、すべての資料です。

ゆえに事件を担当する裁判官は、予断を一切もたずに第一回公判に臨むため(「起訴状一本主義」)、証拠にふれることになる保釈請求には関わることは許されません。

ただし、第一回公判が始まり、被告人の罪状認否が済んだ以後に出された保釈請求は、事件を裁判する裁判官が、保釈請求も担当します。

*************

第二百八十条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。

○2 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。

○3 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

*************

6.保釈請求は、

*検察側からの疎明資料(提出があれば)の反論

*身元引受人の陳述書

*被害者があれば、その示談書

なども付けて行います。

可能なら、裁判官と約10分程度の保釈面接をし、身元引受人も裁判官と面接します。

7.保釈請求が、不相当され、却下された場合、「準抗告」が可能です。

**********

第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

一 忌避の申立を却下する裁判

二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判

三 鑑定のため留置を命ずる裁判

四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

○2 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

○3 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

○4 第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。

○5 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

**********

8.保釈請求が通り、保釈されたとしても、もし裁判で判決が出て、執行猶予ではなく実刑の内容の判決であれば、裁判判決後のその場で、収監されます。

*****保釈に関連した刑事訴訟法 条文 再掲 88条-94条*****

『刑事訴訟法講義』 安富潔 227頁

第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第九十二条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

○2 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。

○2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

○3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。

第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。

○2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。

○3 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

最新の画像[もっと見る]

-

有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。

1ヶ月前

有機野菜を学校給食に取り入れていくこと、今回の予算特別委でも議論させていただきました。品川区乗り出すのですね。

1ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

-

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

次の感染症パンデミックに備えること、絶対にやなねばなりません。学び・経済・生活を、再び止めないように。

1ヶ月前

-

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

1ヶ月前

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

1ヶ月前

-

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

1ヶ月前

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

1ヶ月前

-

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

1ヶ月前

「教養は、どこへ?」と、問われたら。

1ヶ月前

-

自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。

1ヶ月前

自分にとっての問いでもあり続けます。横断歩道の歩車境界の段差をゼロにすること。それを行う自治体もある。

1ヶ月前

-

千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。

1ヶ月前

千代田区官製談合は、対岸の火事ではない。

1ヶ月前

「シチズンシップ教育」カテゴリの最新記事

勉強会開催します。4月11日(金)19時〜21時。テーマ;『あるべき会計と現行の会計...

勉強会開催します。4月11日(金)19時〜21時。テーマ;『あるべき会計と現行の会計... 子ども達、オンラインゲームでオンラインゲームで、怖い大人に、捕まらないで!

子ども達、オンラインゲームでオンラインゲームで、怖い大人に、捕まらないで! デジタルシチズンシップ教育、真実を知る最も確実な方法は、生身の人間の言葉。

デジタルシチズンシップ教育、真実を知る最も確実な方法は、生身の人間の言葉。 デジタルシチズンシップ教育、ここ中央区でも、実践してまいりましょう。まいりま...

デジタルシチズンシップ教育、ここ中央区でも、実践してまいりましょう。まいりま... 子どもの権利条約を知る。最も大事な権利のひとつ、意見表明権

子どもの権利条約を知る。最も大事な権利のひとつ、意見表明権 今回の非常戒厳の轍を、日本は、絶対に踏まないようにしなくてはなりません。

今回の非常戒厳の轍を、日本は、絶対に踏まないようにしなくてはなりません。 若者の声の反映、活動の場の創出、『こども計画』でも織り込む必要性。その際の大...

若者の声の反映、活動の場の創出、『こども計画』でも織り込む必要性。その際の大... 子どもアドボカシーの視点、権利侵害とアドボカシー

子どもアドボカシーの視点、権利侵害とアドボカシー 子どもの意見表明支援(子どもアドボケイト)について都の考え方のひとつ

子どもの意見表明支援(子どもアドボケイト)について都の考え方のひとつ 子ども達の中央区議会、見学会。子ども達自身から、たくさんのご意見、ありがとう...

子ども達の中央区議会、見学会。子ども達自身から、たくさんのご意見、ありがとう...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます