故・添田賢二郎騎兵隊員の招魂碑を拓本にされ、これを表装して秋山好古生誕地に展示しました。

招魂碑「義烈」の前にて、向かって右が「添田吉則さん」左が「秋山好古生誕地運営委員長・宇都宮良二さん」。

手に持たれているのは、招魂碑の撰文とその読み。

注:故・添田賢二郎騎兵隊員は、添田吉則さんの祖父の長兄です。

画像右側の添田吉則さんが持っておられるのが「招魂碑の撰文・義烈」

画像左側の秋山好古生誕地運営委員長・宇都宮良二さんが持っておられるのが「「招魂碑の撰文・義烈」の読み。

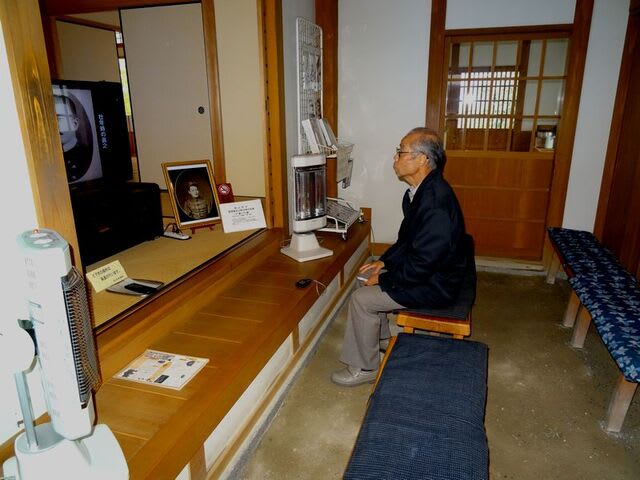

秋山好古生誕地の秋山兄弟生誕地のDVDを視聴する添田吉則さん。

神奈川県平塚市広川の、添田敬子さんは秋山好古が揮毫した「添田賢二郎の招魂碑」を拓本に取り、それを持参し、秋山兄弟生誕地にお越しになられたのが、平成24年4月18日で、私が平塚市広川に取材に行ったのが、平成24年5月23日でした。

平成25年11月20日、平塚市広川の添田吉則(添田敬子さんのご主人・故添田賢二郎の子孫)さんが、秋山兄弟生誕地にお越しになられた。

添田吉則さんは大学時代の、気心の知れた同期生が毎年親睦旅行をされており、この年は添田さんの提案でNHKスペシャルドラマ、坂の上の雲の主人公の一人である

秋山好古の生誕地がある松山行きを提案されお越しになりました。

添田吉則さんの祖父の長兄である、賢二郎さんは、日清戦争で戦死された。父である保吉は、賢二郎の招魂碑を建立、撰文してもらったのが秋山好古であった。

一行は高松・徳島・高知・松山と四国一周の旅を企画、添田吉則さんは秋山好古生誕地で一行とは別れ詳細に生誕地を見学された。

案内は、秋山好古生誕地運営委員長・宇都宮良二さんと、研究員の足立あけみさんがお持て成しの気持ちを籠めて丁寧に説明案内しました。

その時の画像です。

DVDを視聴後、秋山好古の展示資料を見学。

画像は、東京世田谷にある日清戦争で秋山好古騎兵第一連隊隊員15名が名誉な戦死をされたその哀悼の碑で、石碑裏面に、戦死された階級・氏名・戦死した場所・年月日が刻印されている。

建立者は秋山好古で、後世に伝えるための招魂碑である。

東京世田谷にある哀悼の碑で、添田夫妻もこの石碑の存在は知らなかったし、添田賢次郎隊員の名前が書かれて入ることも知らなかった。

秋山好古が建立したこの石碑は、明治29年6月30日、それから116年後の平成24年添田隊員の家族である添田夫妻に私から石碑の存在を連絡しました。

長野県安曇野市の内田さんにも連絡をしました。

添田敬子さんは、石碑裏面に書かれている15名の戦死者の現住所を調べるために国立国会図書館に度々行かれ、色んな資料を調べた結果3家族の遺族と連絡が取れ、その内の長野県安曇野市の内田與作隊員に於かれては墓石に内田與作の墓と秋山好古が揮毫していることが判明した。後の家族は石碑(招魂碑)は建立されてなかった。と私に連絡を頂いた。

添田敬子さんはこの時、放送大学の学生で急遽卒業論文の内容を変更された。

卒論は「日清戦争における戦没兵士遺族の行動と心情」

副題に「秋山好古揮毫の添田賢次郎招魂碑建立の軌跡」とされた。

画像の上に※印が付いています。添田賢次郎と左に内田與作の氏名が見えますが、

内田與作については、「秋山好古揮毫石碑・取材ご協力頂いた方々 その6、長野県安曇野市豊科で紹介します。

陸軍騎兵一等卒・添田賢次郎隊員。

添田賢次郎は、明治26年12月徴(召集)にお応じ陸軍第1師団騎兵第1大隊第2中隊に入隊。一等卒に栄進し、征清の役勃発。斥候の任務につき、明治28年2月8日、名誉な戦死をした。23歳であった。

当時の入隊方法は、町村長が戸籍簿に基づいて前年12月からその年の11月までの徴兵適齢者(満20歳)を調べ名簿を作成、名簿は郡長経由で連隊区徴兵署へ提出される。そこで身体検査を受け、甲・乙・丙・丁・戊の5種に分けられる。うち甲種・乙種の者によって徴募区=郡ごとに抽選を行い、当たった者が現役兵として12月1日を期して入営した。添田賢次郎は、明治6年生まれなので数えで20歳になった同25年に名簿に記載され、同26年12月1日に入営し、20日に入隊したことになる。

資料出典は、「四百年続く 添田吉則家の歴史」から引用。

秋山好古生誕地の生家裏にある「秋山両将遺邸之碑」を研究員が説明それを真剣に聞く添田さん。

秋山両将遺邸之碑の前で。

秋山両将遺邸之碑の題額は、陸軍大将南次郎が撰文しています。

南次郎は、騎兵隊最強部隊であった騎兵第13連隊長時代言葉遣い。礼儀(礼節)に厳しい連隊長であった。大東亜戦争では満州事変の総責任者として永久戦犯になり巣鴨の拘置所に収監された。拘置所で大病になりマッカーサー総司令官の特別な計らいで拘置所から出て治療を受けた。秋山好古の後輩である。

騎兵第13連隊は、平時の時は近衛師団の配下に属し、有事となると騎兵第一旅団として騎兵14連隊と共に活動した。

研究員の説明を熱心に聞き入る添田さん。

添田さんの奥さんが取られた拓本を背景に佇む添田さん。

秋山好古騎馬像の前で、向かって左が「添田吉則さん」右が「秋山好古生誕地運営委員長・宇都宮良二さん」

秋山好古騎馬像の前で、向かって左が「添田吉則さん」真ん中が足立研究員、右が「秋山好古生誕地運営委員長・宇都宮良二さん」

秋山好古生誕地の入口です。

少し遅い昼食にお誘いしました。

秋山好古生誕地のすぐ近くに「割烹・桃季花」がありました。(現在は閉店)

特別メニューとして昼食のみの「秋山好古御膳」がありました。

御膳といっても質素な昼食でした。

女将が、秋山好古の娘さんに教えてもらった「松山寿司」と、右のお椀にはお餅が入ったお吸い物、刺し身少々、茶碗蒸し、和え物も少々の簡単な食事です。

好古の信条「簡単・明瞭・質素・倹約」ですから。そして母の教えが、大人になったら「世のため・人のため・そして故郷のために尽くせる人になるように」と厳しく躾けられた好古であった。

母(貞)の生家は、松山藩士の家柄で厳しい女性、子供の躾は厳格であった。

しかし、好古の妻多美とは親子のように仲のいい嫁姑であった。

この日は、一日小雨がぱらつく天気でしたが添田さんを松山城に案内いたしました。

画像は、坂東三津五郎さん一番お気に入りの松山城の風景です。ここを案内しました。

天気がよければこんなに綺麗に見えます。

特に本丸に積まれた「屏風折の石垣」が素晴らしい。

添田吉則さんは昨年、令和2年2月8日、添田賢二郎・陸軍騎兵隊員が戦死した明治28年2月8日の月命日に、添田家400年の歴史書(160ページ)を刊行された。

私にも贈って頂きました。内容は立派な歴史書です。よくぞ資料収集されたし残っていたなと感じました。

昭和4年7月15日撮影、左が妻の多美さんと秋山好古。

秋山好古は、大正12年元帥に推薦されるもこれを辞退、大元帥(大正天皇)はビックリされ特旨として官位従2位を授けた。

大正13年4月地元松山から熱い要望があり、昭和5年3月迄北豫中学の校長を努めた。

東京の人たちは「秋山好古は馬鹿な男よ、元帥を辞退しそれも田舎の中学の校長として行くそうだ!!」と罵られたが、そんな言葉聞く耳持たずで・・母の教え「故郷のために尽くせる人になるように・・」母の教えの通り生き抜いた人生であった。

好古の顔は穏やかな顔つきで「最後の仕事をやり遂げた・・といった姿である。」好古と多美さんの間にいるお子さんは秋山家とは関係なく知人のお子である。

画像は、昭和4年3月で北豫中学の校長を辞任するつもりで、松山の実家の整理と関係者の人々に夫婦で挨拶をして東京に帰るつもりで多美さんを東京から呼び寄せた時の写真である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます