4月3日はドイツの作曲家クルト・ワイルの命日である。劇作家ベルトルト・ブレヒトとの共作「三文オペラ」をはじめとする数々の演劇やミュージカル作品で高名だが彼の名を知ったきっかけはマニアックな世界だった。1980年前後雑誌「Fool’s Mate」の影響でレコメン系プログレを聴き始めた。初期ヘンリー・カウ、ユニヴェル・ゼロ、アール・ゾイといったチェンバー・ロックにも痺れたがそれ以上に没入したのはスラップ・ハッピーと合体後のヘンリー・カウとその後身アート・ベアーズ、イタリアのストルミィ・シックス、フランスのエトロン・フー・ルルーブランといったヴォーカル入りの演劇ロックだった。特にダグマー・クラウゼのテンションの高い歌唱はディアマンダ・ギャラス、リディア・ランチ、ニナ・ハーゲンなど異形の女性歌手に惹かれていた高校生を魅了した。ケイト・ブッシュやジェネシス等ファンタジー・ロックとは異質のダークネスと怪奇音楽骨董箱を津波と雪崩の中でシェイクした複雑難解極まる演奏は地下茎暗黒界に憧れる餓鬼の心を鷲掴みにしたのである。自分なりに調べてバルトークの弦楽四重奏やストラヴィンスキーのバレエ音楽やベリオのセクエンツァなどがルーツらしいと理解したが歌曲としては先達が不明なまま迷宮入りした。

大学受験に失敗しお茶の水の予備校に通う浪人生の唯一の楽しみは駅前の

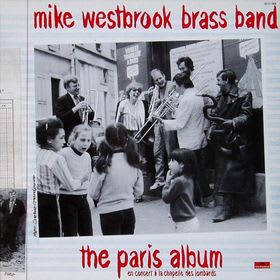

某DUでのレコ漁りだった。ある日エレベーターのない狭い階段を6階の中古盤売り場まで上る途中のジャズ売場から心にさざ波を立てる音楽が聴こえてきた。フリージャズ風マーチ演奏と演劇的な男女ヴォーカル。一聴惚れして即座に購入したのがマイク・ウェストブルック・ブラス・バンドの2枚組ライヴLP「The Paris Album (En Concert A La Chapelle Des Lombards)」だった。未CD化のこのアルバムのジャケットはチンドン風のブラス・バンドがヨーロッパの街角で大道芸よろしく演奏している写真があしらわれその佇まいはまるで弦楽器を排したロック・バンドのようだった。フリージャズ界からレコメン系ロックに接近したサウンドはもろアンプラグド版アート・ベアーズ。特に変態ヴォーカリスト兼トランペッターのフィル・ミントンのパフォーマンスが凄かった。4ビートがシアトリカルな組曲に変わった途端に炸裂する破調オペラからマーチになりワルツになりサンバになる無節操な音楽性。オリジナル曲の中に1曲だけ外部作家の曲があった。それがクルト・ワイル作曲「大砲の歌(Kanonensong)」だった。ワイルって誰?と調べて「三文オペラ」や「七つの大罪」を知った。ドアーズの「アラバマ・ソング」がワイルの曲であることも発見。左翼思想を戯曲に描いたブレヒトにも興味を持った。

記憶が定かではないが当時世間的にもブレヒト再評価の動きがあったような気がする。大学に入学した翌年ブレヒト劇の講義が開設された。独文科の担当教授は語学講座のつもりだったようだが学生は皆フランス語専攻だった。文学語学ではなく芸術的興味で集まったのである。あての外れた教授はストーリー解説や作品紹介で授業を進めたが徐々に出席者は減り2か月後には教授と私のマンツーマン授業になり音楽鑑賞し感想を述べ合うただのダベリ場になってしまった。さる有名歌手のプライベート録音テープをダビングしてもらった。個人授業がいつまで続いたかは覚えていないがこの講義の単位を貰ったのは私一人だった筈だ。

1985年に「クルト・ワイルの世界~星空に迷い込んだ男」というタイトルのトリビュート・アルバムがリリースされた。ニーノ・ロータ、セロニアス・モンクに続くハル・ウィルナー企画第3弾だった。スティング、ルー・リード、トム・ウェイツ、トッド・ラングレン、ヴァン・ダイク・パークスといったロック/ポップ界の大物からカーラ・ブレイ、チャーリー・ヘイデン、ヘンリー・スレッギルといったジャズマン、さらにジョン・ゾーン、エリオット・シャープ、ダグマー・クラウゼという前衛音楽家まで網羅した幅広いラインナップにも関わらず一本筋の通った音楽性はワイル・メロディの普遍性を象徴していた。ウィルナーはその後もディズニー、チャーリー・ミンガス、チャーリー・パーカー、レナード・コーエンなど様々なトリビュート・アルバムを手掛けるが、ポップとアヴァンギャルドを兼ね備えた拘りにブレはない。

現在のクルト・ワイルの認知度や評価がどうなのかわからないが、エリック・サティ同様にロックの文脈で再発見されそれ以前とは異なる視点で評価された現代音楽家と言える。ブレヒト/ワイル/ハンス・ハイスラーというドイツ現代演劇の始祖の影響は現代ポップ界にしっかりと根付いているのである。

ブレヒト主義

三文オペラの

異化効果

ブレヒトと聞くと構造主義、ロシアアヴァンギャルド、ゲルニカなどの言葉を連想する。