昼ヶ岳ー鳥飼山(三田市・猪名川町 境界)を縦走しました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.5.23(火)

昼ヶ岳ー鳥飼山 縦走

昼ヶ岳ー鳥飼山 縦走

行程:自宅=R176=波豆川=カナディアン大磯Pー内田池ー昼ヶ岳北峰ー昼ヶ岳南峰ー反射板展望地ー昼ヶ岳南峰ー鳥飼山ー高畑峠ーカナディアン大磯P=自宅

1/25000地形図:『木津』

メンバー:山友8名+自分

カナディアン大磯の駐車場から先日と同じ道を辿り、内田池を目差します。

今日、ヤマボウシ:山法師(ミズキ科)の木が多いことに気付きました。

内田池の近くではサワフタギ:沢蓋木(ハイノキ科)の花が5分咲き

昼ヶ岳 595ⅿ登頂

左には大船山が対峙。

まだお昼には早く、ここから激下り、急登を経て南峰を目差します。

昼ヶ岳南峰 登頂

先日の様に反射板展望地へ。

ようやく青空も見え、ちょうどお昼。

眺望しながらお昼ご飯を取ります。

お天気になって、この展望が見られて良かったです。

先日よりも開花していたガンピ:雁皮(ジンチョウゲ科)

ゆっくり休んだ後は、再び南峰ピークまで戻り、縦走路を

鳥飼山へ向かいました。

数回のアップダウンを経ながら賑やかに進みます。

上を見上げるとエゴノキが満開。

ようやく鳥飼山 528ⅿ登頂。

もう登りはこれまで。

左にはさらに大船山が近付いて見えました。

明るい山道を気持ちよく下ります・・

高畑峠に無事下山。

あとは舗装道を歩いて駐車地へ向かうだけ。

☆暑さを懸念し、水を多めに持って来たものの、

存外に風が強く、涼やかな山歩きが出来ました。

和やかな山歩きの一日・・・

お付き合い下さった山友さん達に感謝です。

サワフタギ

三田市の昼ヶ岳に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.5.18(木)

昼ヶ岳(三田市)

昼ヶ岳(三田市)

行程:自宅=r176=波豆川=カナディアン大磯Pー昼ヶ岳取付きー昼ヶ岳南峰ー昼ヶ岳北峰ー内田池ーP=~~往路に同じ~~=自宅

1/25000地形図:『木津』

メンバー:単独

カナディアン大磯Pに車を駐車し、内田池を目差します。

ミズタビラコ:水田平子(ムラサキ科)

☆見落としてしまいそうな極小の花でしたが、道脇の湿った

場所に群生していました。

池への途中に新しい(?)取付きを見付けました。

今日はここから登ってみることにしました。

少々急な斜面を登ると分岐に到着。

まず右へ進み、昼ヶ岳南峰と言うピークへ。

さらに「展望地へ」と書かれた道標の導く通りに進むと、

反射板へ到着。9年前に訪れた時の記憶がよみがえりました。

9年前は展望皆無だった反射板周り、南の斜面が広く伐採され、180度

近い展望地になっていました。

猪名川、能勢町の山々が望める好展望地です。

しばらく遠望を楽しみました。

ガンピ:雁皮(ジンチョウゲ科)

再び昼ヶ岳南峰ピークへ戻り、往路は内田池を目差して下山。

カマツカ:鎌柄(バラ科)の花が最盛期を迎えていました。

ふと足元に、なんかの爬虫類の死骸が。

しっぽ(〇印)がちぎれています。

内田池へ向かう谷部は良い感じの湿地帯。

元ヌタ場?の水溜まりに、たくさんオタマジャクシが。

水路沿いの土塁を進む

内田池へ到着。

ヒメハギ:姫萩(ヒメハギ科)

タニウツギ:谷空木(スイカズラ科)

☆いたる場所で満開を迎えています。

野鳥の声が響き、沢の音がする良い雰囲気の道。

水路沿い、広範囲にはびこっているV字型の葉は・・

アギスミレ:顎菫(スミレ科)の葉でした。

☆午前中の短時間でしたが、充実した山歩きになりました。

鳥飼山(とりかいやま)に登りました。(三田市・猪名川町 市町界)

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.5.16(火)

鳥飼山

鳥飼山

行程:(往復)自宅=Pー鳥飼山登山口ー鳥飼山

1/25000地形図:『木津』

メンバー:単独

管理道?を登って昼ヶ岳・鳥飼山の登山口へ到着。

ここが取付き。

斜面でサワフタギ(ハイノキ科)の可愛い花が目に付きました。

急登をぐいっと登るとすぐに鳥飼山へ登頂。9年ぶりです。

みちしるべさんの山名板がそのまま!驚きました。

北方面の木々の間から、昼ヶ岳が見えました。

少し休憩して往路を下山。

タニウツギ(スイカズラ科)が盛りを迎えています。

エゴノキ(エゴノキ科)も清楚な花をたくさん下げています。

☆良い天気に誘われ、久しぶりに波豆川(はずかわ)の山を

訪れました。

宍粟ふれあい登山会『岡ノ上三山』にて

岡ノ上三山、そしておまけで暁晴山も登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.5.13(土)

岡ノ上三山(おかのうえさんざん)・暁晴山(ぎょうせいざん)

岡ノ上三山(おかのうえさんざん)・暁晴山(ぎょうせいざん)

行程:宍粟市役所P=岡ノ上三山登山口Pー岡ノ上ー熊ノ原ー出石(ひついし)山ー駐車地ー暁晴山=宍粟市役所P

メンバー:ふれあい登山会に参加された方々・宍粟50名山ガイドクラブ

1/25000地形図:『長谷』

ルート図:宍粟 別撰5名山『岡ノ上三山』

岡ノ上三山登山口

林道を歩いている途中、斜面に存在する大岩

味のある字体の道標

あっという間に1ピーク目の岡ノ上949mへ登頂

少し先の展望地へ行きましたが、残念ながら曇って展望が利きませんでした。

四等三角点

点名:『岡ノ上』(おかのうえ)

標高:949.07m

次のピークへ向かう途中からポツポツと雨が落ち出しました・・

展望地からはうっすらと氷ノ山のシルエットが確認出来ました。

ランドマークの乙女岩

四等三角点

点名:『細畑』(ほそはた)

標高:1008.85m

☆熊ノ原手前の三角点

熊ノ原 1015m登頂

☆雨はポツポツ程度でとどまりました・・

三山目の出石(ひついし)山 1050m登頂

無事、登山口へ下山。

旧登山口道標

(付録)

おまけで暁晴山へ登ることになりました。

駐車地からは土塁に沿って頂上を目差します。

暁晴山 1077m登頂

曇天の下でしたが、墨絵の様な山々が360度、望めました。

△一等三角点

点名:暁晴山

標高: 1,077.11m

☆思いがけず久しぶりの暁晴山登頂になりました。

山頂にて眺望を楽しみ・・

「山笑」(やまわらう)碑を目差して下山!

登山口へ下山。

『山笑』(やまわらう)碑へ到着。

☆この碑の前で、素敵な言葉を教えていただきました。

「俳句の季語である「山笑」(やまわらう)

は春の様子を表しますが、

夏は「山滴る」(やましたたる)

秋は「山装う」(やまよそおう)

冬は「山眠る」(やまねむる)と言います」とのこと。

何ときれいな表現でしょう・・・

(この歳にして上記の言葉を知りませんでした。)

***********************

心配していた雨も、寸暇、ポツポツ・・と降っただけに終わり、

曇天下ではありましたが、無事に登山会が終了しました。

山笑碑の前からバスに乗り、解散地の市役所駐車場へ戻りました。

今田町の和田寺山へ登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.5.11(木)

行程:和田寺山霊園Pー小丸山展望台ー和田寺谷展望台ー和田寺山ー三角点ーP

1/25000地形図:『比延』

メンバー:山友3名+自分

せんじゅの森ハイキングコース案内板

コガクウツギ(アジサイ科)

小丸山展望台からの展望

これから登る和田寺山を望む

ツクバネウツギ(スイカズラ科)

爽やかな山中

フタリシズカ(センリョウ科)

和田寺谷展望台

目の前に虚空蔵山が対峙

数年前、虚空蔵山から繋いだ、二山もくっきりと望めました。

和田寺山登頂

☆お昼休憩を取りました。

アマドコロ?(ユリ科)

ゆっくり憩い、さらに周回を進めます。

△四等三角点

点名:『和田寺』(わでんじ)

標高:412.80m

今回の山域で唯一の三角点でした。

下山時の急坂からピークを見上げる

下山したら車道を避け、林内を歩いて駐車地へ

カマツカ(バラ科)の花はまだつぼみでした。

ノギラン(キンコウカ科)

花が終わった状態でした。

葉

無事、駐車地へ下山。

☆雲ひとつない五月晴れの下、山友達と和やかにハイキングを楽しみました。

好天の日、友人達と散策に出かけました。

2023.5.9(火)

ブイブイの森から武庫・狭間・弥生の森 散策

ブイブイの森から武庫・狭間・弥生の森 散策

メンバー:T君・M君・自分

GPS軌跡(クリックで拡大されます)

ブイブイの森公園入口からスタート

爽やかな新緑の森をずんずん歩きます。

展望台も廻り、過日、二人と登った山も眺めました。

ブイブイの森を一周し、武庫・狭間・弥生の森へと進みます。

狭間にお家がある二人、今は青年(?)ですが、

子どもの頃はこの公園でよく遊んだそうです。

木漏れ日、鳥の声が爽やかな森歩き。

色々な話も弾みました・・

ショッカサイ(アブラナ科)

イモカタバミ(カタバミ科)

境界杭にタヌキの貯め糞(ためフン)

「家のすぐ近くにこんな整備された散策道があるなんて!」と彼ら。

復路はちょっと散策道を脱し、前から気になっていた三角点を

見に行きました。

薮の中に軽量標ではありましたが、

三角点はありました。4つの保護石に囲まれて。

四等三角点

点名:『中所』(なかんじょ)

標高:197.53m

すぐ近くの溜め池に映る青空

タツナミソウ(シソ科)

オニアザミ(キク科)

再び散策道に戻ります。

六甲山脈が一望できる展望地

スノキ(ニシキギ科)の花

シャツに這っていた小さなシャクトリムシを接写

モチツツジ(ツツジ科)はここでも最盛期

ツクバネウツギ(スイカズラ科)

☆色々なウツギが至る所で満開を迎えていますね・・・

コミスジという蝶々

☆爽やかな散策、友人達と和やかな時間を過ごしました。

最終日はあいにく朝から雨でしたが、

フェリーに乗るまでの数時間、

路線バスを乗り継いで少し観光をしました。

真野鶴酒造さんへ酒蔵見学

数種類の利き酒が出来ました。

朝から日本酒を飲んだのは、人生初と思います。

妙宣寺

県下唯一の五重塔

素晴らしい茅葺屋根(妙宣寺)

トキの森公園

佐渡におけるトキについて、詳しく知ることが出来、勉強になりました。

保護されている朱鷺(トキ)が間近に見られ、感慨深かったです。

真野から両津港へ移動してフェリーへ乗船。

出航のドラ(銅鑼)を目の前で聴くの何年ぶりでしょうか。

短時間でもこの音には旅情を感じます。

雨空で残念ながら山並みは見えませんでしたが、

名残惜しく、さよなら佐渡・・でした。

新潟港から新潟空港へバスで移動、

往路と同じくFDA便にて神戸へ発ちました。

******************

3日間の佐渡島の旅はとても楽しく、良い思い出になりました。

今回は登山でしたが、次はゆっくりと町の風景を見て歩きたいと思っています。

(お土産)

越後亀紺屋 藤岡染工場 の日本手ぬぐい

フェリー乗り場で購入しました。

うさぎ年にちなんで。

2023.5.5(金) 🎏

🎏

GPS軌跡

(とても大きな地図です。クリックで二段階に拡大されます。)

行程:ドンデン高原ロッジーアオネバ十字路ー石花越分岐点ーイモリ平ー役行者ーあやめ池ー金北山ー(防衛省管理道路)ー白雲台

=(ドンデンライナーバス)=両津港=(路線バス)=真野新町=潮津の里(泊)

☆佐渡二日目はドンデンロッジから金北山へ登り、白雲台まで縦走しました。

ドンデンロッジの朝、晴れた空と両津湾

とても素敵な宿でした。またいつかぜひ再訪したいです。

今日はあのピークを目差します。

薮がかさかさと動いたと思ったら、ノウサギが!

今年の干支でもあるうさぎさん、とても嬉しい瞬間でした。

耳の短いノウサギでした。そっと撮影しました。

※サドノウサギは佐渡固有種で、環境省レッドリストでは準絶滅危惧種に指定されているそうです。

縦走へ出発。

ミヤマカタバミ(カタバミ科)

☆先日と重複する種もありますが、記録として。

アオネバ十字路まで戻りました。ここからは未知。

朝から元気に開花しているシラネアオイ(シラネアオイ科)

ユリワサビ(アブラナ科)

フッキソウ(ツゲ科)

ミスミソウ(キンポウゲ科)

カタクリの群生

サンカヨウ(メギ科)

☆今般の山行で初見でした。

地面の隙間を埋める勢いでカタクリの群生

少しづつ近付く金北山

マトネピークでひと休み。

どんどん視界が開けて稜線歩きが快適になって来ました。

三等三角点

点名:『孫次郎』(まごじろう)

標高:937.53m

薮の中の三角点を見に行きました。明治時代の設置三角点です。

センボンヤリ(キク科)

オオカメノキ(スイカズラ科)

ハクサンシャクナゲ(ツツジ科)

どなたかの粋な計らい 🎏

ツクバネソウ(ユリ科)

☆花はこれからでしょうか。

ショウジョウバカマ(ユリ科)の群落

登山道の両脇にカタクリ群生

オオミスミソウ(キンポウゲ科)

☆色々な色合いがありました。

両側に海を見ながら山を渡るのは島山ならでは。

佐渡ヶ島の真ん中のくびれた部分もよく解ります。

四等三角点

点名:『山伏山』(やまぶしやま)

標高:934.75m

尾根上にある標石は眺めの良い場所に埋標され、良い感じでした。

エゾイチゲ(キンポウゲ科)に似ていますが・・・

名前が解りません。

真砂の峰

振り返ると、ドンデン高原がもう遠くなっていました。

旧い三角点標石でしょうか・・・

旧い三角点標柱の様です。御料局という刻印。

国土地理院の前身でしょうか・・

少し進むと・・境界標石の様なものも埋まっていました。

何と明治時代の標石の様です。

除去せずに残してあるのがとても良いですね・・・

暑く感じるのに、残雪の存在が不思議でした。

天狗の休場

☆ポイントがたくさんあり、休む目安になってくれて助かります。

登山道の両側、カタクリロードはまだまだ続きます・・

迷い処には例の親切・明瞭な木製の案内板が下がっていました。

ぐんと近付いて来た金北山

ここでやっと簡易アイゼンの出番

あやめ池

季節にはアヤメが咲くのでしょうか・・・

雪渓の急登を上がります。

心強いロープが設置されていました。

急登を上がった場所からの眺望

金北山へ向かい、一直線に伸びるホワイトロード

佐渡のくびれがちょうど均等に見えた辺り。

赤線の部分を見下ろしました。

旧い通信施設の前を通り・・

ついに金北山 1172m登頂!

神社にお参りをしました。

二等三角点

点名:『金北山』(きんぽくさん)

標高:1172.08m

社殿の後方に、隠される様に設置された三角点でした。

お社(やしろ)前から妙見山の方角を眺望

下方を眺望

山頂にてしばらく大休止。素晴らしい眺望を堪能しました。

名残惜しく山頂を辞した後は、防衛省管理道を歩き、白雲台を目差します。

山桜がやっと咲き出したところ。

金北山を振り返る・・

レーダーなどの施設横を通りました。

妙見山へ寄ろうと思いましたが、バスの時間が気になり・・

今回は登頂を見送りました。

アスファルト道の脇にも、まだまだカタクリがたくさん・・

オオミスミソウもいつまでも見送ってくれている様で・・

つい写してしまいます。

最後の最後までシラネアオイも・・・

本当になんて素晴らしい植生なのでしょうか。

管理道脇の草地に、これらの花が漫然とたくさん咲いています。

キクザキイチゲ(キンポウゲ科)も最後までずっと見られました・・

☆佐渡にはイノシシ、鹿、熊の棲息が無い為、

貴重な植生が豊かに温存されていることを実感しました。

それぞれの種が伸び伸びと大らかに咲き誇り、群生している様には

本当に感動しました。

白雲台へ到着。

内部はほっと出来るスペース。

休んだり、山の書籍を読むことも出来ました。

山支度をほどきながら、ドンデンライナーバスを待ちました。

やがてやって来たバスに乗り、両津港へ。

両津港へ到着したドンデンライナーバス

昨日、今日と登山口への送迎、ありがとうございました。

港のターミナル前では地元のお祭が行われていました。

漁師町のお祭らしく、活気に満ちた歌を高らかに唄われていました。

************************

☆今回のメインである、金北山への縦走を無事に終え、感無量の

気分。今夜も一晩、佐渡に泊まります。

路線バスに乗り、両津港と反対側の真野へ向かいました。

バスを待つ間、新潟限定の『風味爽快ニシテ』をベンチで一気飲み!

とてもさっぱりした大好きなBEERです。

麦芽100%ビール。

連休は佐渡島の山(大佐渡山地)へ登りに行きました。

動機は、岳人5月号の記事がきっかけです。

岳人5月号

P44~47に掲載の「金北山」の記事に惹かれました。

*******************************

2023.5.3(水)~5.6(土)

『大佐渡山地を縦走』

5/4(木)GPS軌跡

行程:(5/3(水)神戸空港ーFDA便ー新潟空港ー新潟駅 ビジネスホテル泊)

5/4(木)ホテルー新潟港(佐渡汽船港)ーカーフェリーー両津港ー(ドンデンライナー《バス》)ーアオネバ登山口ードンデンロッジ泊

メンバー:夫・自分

☆今の季節、大佐渡山地は春の花が豊富に咲いており、写真を多く撮りました。

行程の時系列で載せたので、重複する種もありますが自己の記録としたい旨、ご了承下さい。

5/3(水)

新潟空港にて ターンテーブルの中心に菰樽(こもだる)!

到着の夜は街へ繰り出し、新潟のお酒や肴を楽しみました。

5月4日

翌朝、ホテルから歩いて港へ向かいました。

昔の萬代橋の橋げたが旧所名跡として残されていました。

これが信濃川に架かる、現代の萬代橋の橋げたです。

昔の信濃川は現在の川幅の3倍もあったそうです。(架橋の説明文より)

佐渡汽船(フェリー)へ乗船。

出航

懐かしい!港に係留されている新日本海フェリー(らべんだあ号)

新潟港を離れ、一路佐渡へ二時間半の船旅です。

カモメの群れが付いて来ました。

カモメ達は乗客の手からスナックをもらうのが恒例の様です。

お天気が良かったので、終始、甲板に居りました。

佐渡へ近付くと、大佐渡山地、そして金北山が見えて来ました。

**********

両津港へ到着後、季節運行のドンデンライナーという登山バスに乗り、

アオネバ登山口へ。

アオネバ登山口

佐渡の登山、スタートです。ここから花多し。

ニリンソウ(キンポウゲ科)

エンレイソウ(ユリ科)

☆既に果実になっていました。実は食べられるということを今般、

知りました。

ゴマギ(レンプクソウ科)

☆葉を揉むとゴマの良い香りがする木。宍粟の山でも多く見かけます。

ズダヤクシュ(ユキノシタ科)

オオバギボウシ(ユリ科)の葉

☆花はこれからでしょうか・・

オオイワカガミ(イワウメ科)

☆佐渡のイワカガミはほとんどがこの種だそうです。

葉、花とも普通のイワカガミの3倍くらいの大きさ。

大ぶりのイワカガミが山域全体に群生していました。

チゴユリ(ユリ科)

全域に渡り、ニリンソウ(キンポウゲ科)が群生。

オドリコソウ(シソ科)

☆『東日本には白花が多く、西日本には赤紫色の花が多いとされるが、

佐渡は東日本型の白色である。』(図鑑『佐渡の花』より。)

ホウチャクソウ(ユリ科)

シラネアオイ(シラネアオイ科)

突然、登山道脇に現れた、大きな美しい花はまさに今の時季を

代表する花、シラネアオイでした。

標高が上がるにつれ、シラネアオイはどんどん、目の前に。

オオバクロモジ(クスノキ科)の花

「北海道、本州東北地方の日本海側の山地のものは葉長12cm

にもなりオオバクロモジと呼ばれる。

日本海要素。5cmほどの枝をウイスキーに入れ、2ケ月後に

枝葉引きあげる。芳香のある超特級ウイスキーとなる。」

(図鑑『佐渡の花』より)

ウスバサイシン(ウマノスズクサ科)

☆「佐渡薬種24品のひとつ ギフチョウの食草であるがギフチョウは生息しない」

(図鑑『佐渡の花』より)

オオタネツケバナ(アブラナ科)

オオタチツボスミレ(スミレ科)

「タチツボスミレの雪国型。葉はほぼ円形で長さも幅も5cm以上と

大きく、葉脈がへこむので良く目立つ。」

(図鑑『佐渡の花』より)

ルイヨウボタン(メギ科)

ルートは谷部でもあるので、清流を数度、渡ります。

ヒトリシズカ(センリョウ科)

ニリンソウ(キンポウゲ科)

シラネアオイ(シラネアオイ科)頻繁に出現します。

落合というポイント

昔、南から上がって来る人と北から下りて来る人が落ち合った場所、

が名前の由来だそうです。

ヤマトグサ(ヤマトグサ科) 日本の固有種で希産種

すれ違った登山ツアーのガイドの方から教えていただきました。

目立つ植物では無いので、自分では絶対に探せません・・

「佐渡でのヤマトグサの発見は産地として日本で4番目であった。

新潟県下では佐渡のみ分布する隔離種・・」

(図鑑『佐渡の花』より)

サワハコベ(ナデシコ科)

ジュウニヒトエ(シソ科)

オオイワカガミ(イワウメ科)

淡い色、濃い色、場所によって様々でした。

登山道わきにシラネアオイが咲き乱れる

フデリンドウ(リンドウ科)

ヤグルマソウ(ユキノシタ科)の若葉

「林のふちで春の光を強くうける若葉は濃く赤紫変し、その群生は目をひく。」

(図鑑『佐渡の花』より)

エチゴキジムシロ(バラ科)

オオヤマザクラ(バラ科)

スミレサイシン(スミレ科) )

)

ネコノメソウ(ユキノシタ科)

エンレイソウ(ユリ科)

下の方で見たエンレイソウは実になっていましたが、こちらはまだ花が。

瑞々しい新緑と溢れんばかりの花々でなかなか前へ進めませんでした。

シラネアオイロードはどこまでも続きます・・・

ナガハシスミレ(スミレ科):別名テングスミレ

「はなのうしろに飛び出た距(きょ)が2センチほどもあり、

(上写真、〇のところ)すみれの中で一番に長いのでこの名がついた。」

(図鑑『佐渡の花』より)

アマナ(ユリ科)

エゾエンゴサク(ケシ科)

エゾエンゴサクの葉

フッキソウ(ツゲ科)

カタクリ(ユリ科)

今春、本州では出会いをあきらめていたカタクリ。

大群生を成す大佐渡山地で、まさに最盛期を迎えていました。

キクザキイチゲ(キンポウゲ科)

標高が上がるにつれ、少しづつ植生が変化して行くことを感じました。

目の当りにするカタクリはいづれも花が大きく、まるでユリの如し。

キクザキイチゲ(キンポウゲ科)

白色、紫色、薄い紫色・・花弁が大きく、見応えありました。

ユキザサ(ユリ科)

花が実になりかけていました。

カタクリ(ユリ科)

佐渡のカタクリは、本州のカタクリと違い、葉に斑が入らない様です。

そしてなんと言っても、全身が大きかったです。

アオネバ十字路に近い場所にはまだ残雪も点在していました。

キクザキイチゲ(キンポウゲ科)の群落

親切な道標看板。

ミヤマカタバミ(カタバミ科)

オオミスミソウ(キンポウゲ科)

オオミスミソウ(キンポウゲ科)

ヒョウタンボク(スイカズラ科)

クロモジ(クスノキ科)の冬芽

ミズキ(ミズキ科)の新芽

キクザキイチゲ(キンポウゲ科)

☆淡い水色、淡い紫、淡いピンク色が実に美しく、

ついつい写してしまいます。

フキノトウ(キク科)

キクザキイチゲ(キンポウゲ科)

(雪解け後のお花多し)・・親切な案内通り、夏道へ。

佐渡縦貫線と出合う

オオキツネヤナギ(ヤナギ科)

本州中部地方以北の日本海要素植物、特に新潟県には多く生える、とのこと。

後ろを振り向くと、明日登る金北山が大きく見えました。

南の方向には両津港、加茂湖

車道脇に群生するエチゴキジムシロ(バラ科)

待望のドンデン高原ロッジに到着!

建物からは素晴らしい眺望

隣接するセントサイトも最高のロケ―ジョン。

ひとまずチェックインを済ませ、荷物を部屋に置き、サブザックで

尻立山へgo!

尻立山 940m登頂!

ロッジから片道20分くらいの行程。

あらためて金北山を望む。

北の方角、下方にドンデン避難小屋を望む

眺望を堪能し、往路を戻ります。

ロッジへの帰途、鉄塔下の三角点へ寄りました。

三等三角点

点名:三ノ平(さんのだいら)

標高:934.28m

****

連休とあって、ロッジは多くの宿泊客で賑やかでした。

両津湾の夜景を眺めた後は、明日の縦走に備え、ぐっすりと就寝しました。

***************

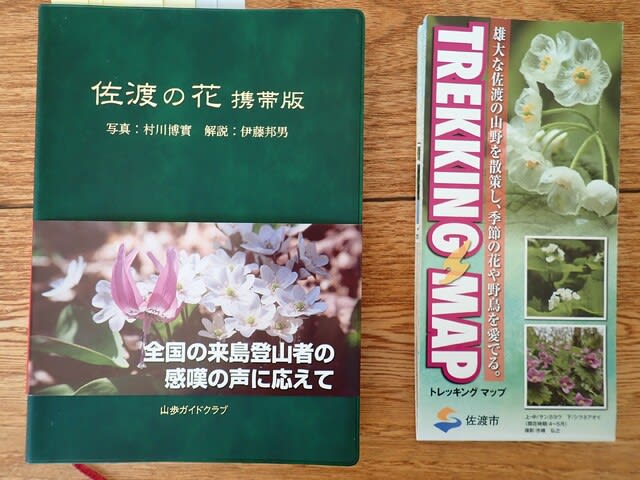

左:『佐渡の花』携帯版

豊かな植生の大佐渡山地の植物に特化した内容。

植物の成り立ち、歴史、名の由来、風土、関わった人物他、コンパクトながら

素晴らしい図鑑です。(ロッジで購入)

右:佐渡トレッキングマップ

(佐渡市・佐渡トレッキング協議会作製)

各ポイント名、コースタイム、留意点などが詳細に

記載され、頼りになるルートマップです。

裏面には花・野鳥の一覧も掲載。