おせち料理の仕切りに使うクマザサ、飾り用の松、

ついでに実の付いたソヨゴを、近くの雑木林へ取りに行きました。

冬眠したものと思っていましたが、蓋(ふた)を開けると、

枯葉の上に乗っていました。

空間があると落ち着かないのかも・・・

と、ビンいっぱいに枯葉を追加しました。

身体を伸ばして潜(もぐ)っていきました。

伊和三山の一座、△白倉山登山と白倉山の磐座を探す山行に参加しました。

(宍粟50名山ガイドクラブ例会山行)

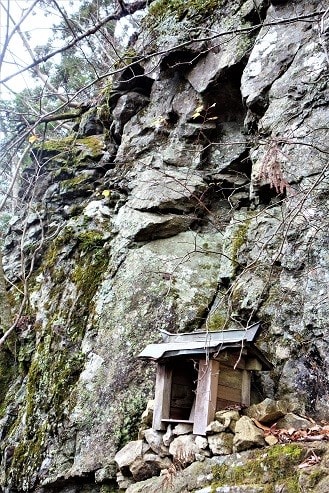

伊和の行者の籠り堂

△白倉山取り付きに向かう途中、伊和の延命水へ立ち寄りました。

29号線に立っている「延命水」の看板が以前から気になっていましたが・・

朝から名水を汲みに来ている方々がおられました。

延命水の近くにはいくつかの滝も流れていました。

展望台から△黒尾山方面を望む

林道途中の展望台前に車を駐車し、取り付きました。

山腹には巨岩が多く点在していました。

大岩に出会う度、磐座があるかどうか・・見廻りました。

ご神木らしき樹、オーバーハングの下辺り、磐座が祀(まつ)ってありそうな

場所などは念入りに探しました。

「一宮」と彫られた古い境界石柱

山の中には色々と興味深いものがあり、ゆっくりと歩くことで発見が多いです。

植林の中にケヤキの巨木

昔は境界の印に、(スギやヒノキ以外の)この様な樹木を植えたそうです。

斜面に対し、垂直に切り立った巨岩の一枚岩がありました。

急斜面でしたが初めに山内さんが下りて行かれました。

やがて・・「あったー!!」という大きな声が響きました。続いて我々も降りますと・・

磐座がありました!近くにはご神木もそびえ立っています。

前方には伊和神社の杜がしっかりと見えました。

皆でお参りをして、発見を喜び合いました。

やれやれ・・ということで、ピークまで上がってお昼休憩を取りました。

お昼休憩の尾根から横に位置する△花咲山(伊和三山の一座)

エネルギー補給をして、さらに△白倉山本峰へ歩を進めました。

△白倉山 841.6m登頂!

☆周囲には木々が茂り、眺望はありませんでしたが、無事に登頂出来て嬉しかったです。

△三等三角点

△点名:『伊和』(いわ)

標高:841.59m

☆白倉山を後に、下山へ向かいます。

宍粟市と姫路市の境界に埋まっていた界標石 旧い漢字で「界標 二九三」と

彫ってありました。頭頂面の矢印は国有林との境界を示しているそうです。

急斜面を下り、無事林道に下り立ちましたが、気になる三角点をもう一つ、

訪ねました。

△四等三角点

点名:『坊ノ元』(ぼうのもと)

標高:354.41m

☆小さなピークの上かと思いましたが、それを乗越して林道を跨(また)ぎ、

ちょっとした法面の上にありました。

2018.12.23(日)

△白倉山(伊和三山)(ガイドクラブ例会)

△白倉山(伊和三山)(ガイドクラブ例会)

行程:国見の森公園=R29=延命水=展望所 駐車地Pー岩塊ー岩場ーP750-△白倉山ーP849-(巡視路)ー

転換地ー△四等三角点『坊ノ元』ー駐車地=R29=国見の森公園

1/25000地形図:『山崎』『安積』

メンバー:宍粟50名山ガイドクラブ

☆伊和三山(花咲山・高畑山・白倉山)の一座、△白倉山の磐座を探す、という趣旨の調査山行を行いました。

私こと、歴史に疎く、今まで「磐座(いわくら)」の意味合いや大祭についてはもう一つ解っていなかったのですが、

今般を折に学習出来ました。

白倉山山魂は低山ではあるものの、野趣に溢れた楽しい登山は、年末を締めくくるにふさわしい、有意義な例会でした。

*******

この一年も宍粟の色々な山にて、先輩方に多くのことを教えていただきましたこと、

本当に幸せなことであり、心から感謝しております。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

濡れた枯葉をビンの中に入れました。

ビンの入り口に居たものの、

すぐに枯葉の方へ移動して行きました。

どんどん下へ潜(もぐ)って行きます。

完全に枯葉の中に身を隠してしまって、どこに居るのか・・まったく見えません。

早く冬眠したかった様ですね。

ところでヤマビルを観察していた時もビンは「密封」したままでしたが、

今回も特に空気穴は開けていません。

ナメクジとヒルは種別は違いますが、双方とも酸欠にならないのがすごいですね。

スノーシューをベランダに干そうとしたら、

ヤマナメクジがくっ付いていました。

カラカラに乾燥していましたが、おそらく仮死状態と思い、

ビンに入れるとやはり、戻りました。

今年の夏はヤマビルの捕獲・観察が出来なかったので代わりとしましょう。

ルーペで接視したらびっくり!!皮膚はびっしりとボツボツの突起で成り立っており、

常に波立って動いているのですね。

触角を出しているナメゴン

温かい部屋では伸び伸びライフ

☆下山時、スノーシューを側溝で洗った際に付いて来たと思われます。

冬眠するかもしれないので、明日、腐葉土を入れてみます。

宍粟の山へ返すまで大切に保護しますよ!

△氷ノ山三ノ丸へ登りました。

国道29号線からやまめ茶屋方面へ入った場所に車を駐車。

前シーズンからスノーシュー用に履いている靴(mont-bellネージュウォーカー)

は、凍った舗装道にも強い、スタッドレスシューズです。

ここの手前に車を停めて出発。

ガリガリに凍った轍(わだち)を追って歩きます。

青空と雪景色に、眠い頭も冴え、足取りも軽いです。

羊ヶ滝に寄りました。

遠望なので、分りづらいですが・・冬の羊ヶ滝もとてもきれいでした。

坂ノ谷登山口分岐に到着。

バイオトイレは冬季閉鎖中、雪に潰されない様に屋根が鉄パイプのジャッキで養生されていました。

やまめ茶屋から1時間歩いたので、ウォーミングアップ出来ていますが・・

ちゃんと恒例の準備運動もしましたよ!

ここからスノーシュー装着。

氷ノ山 坂ノ谷登山口

久しぶりの登山口はすっかり冬の様相。美しい雪景色に見とれながらぐんぐん登りました・・

熊の大杉

この辺りはまだ笹が健在

観音大カツラ

タコの様な枝ぶり

熊の水飲み場

尾根に上がると風がとても強く、吹雪いて来ました。

亀石に頑張りリョウブ

・・・「寒風に吹かれても頑張りリョウブ!」という感じでした。

振り返ると、先週登った△後山方面が。さらに白く覆われていました。

殿下登山ルート分岐

え・・っと前方のあの山は・・

わかさ氷ノ山スキー場との分岐

△氷ノ山 三ノ丸 1464m 登頂

△氷ノ山の山頂を遠望

本日は三ノ丸で折り返します。

三ノ丸避難小屋目指して戻ります。

三ノ丸避難小屋

寒いのと空腹で、逃げる様に飛び込みました。

小屋の中は風も無く温かく、避難小屋は本当にありがたい存在です。

温かいお昼ご飯を食べ、ほっとしました。

再び往路を戻ります。

30分くらいの時間でしたが、地吹雪で既にトレースが消えていました。笹も倒れて

夏とは状況がだいぶ異なります。

今日は殿下分岐から殿下コースを下りました。

笹があると分からなかったですが、こんな曲がった木がありました。

殿下コースも積雪期はまた違った風情

仙人門 ここをくぐって仙人になれたらよいですね・・

この足跡がずっと続いていましたが、ウサギでしょうか。

氷ノ山殿下コース登山口に下山。

ここのバイオトイレも冬季閉鎖中。

さあ、林道をまずは坂ノ谷登山口分岐まで歩きます。

ここからは轍(わだち)の跡はありませんでした。

逆水の滝 看板 本日は通過。

再び、坂ノ谷登山口分岐まで下りて来ました。

さらにやまめ茶屋まで元気に歩きます。

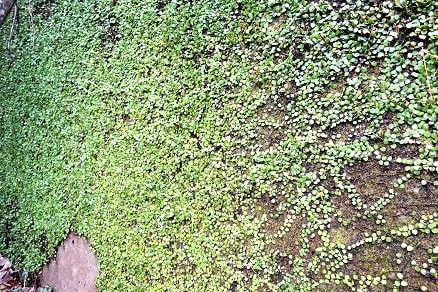

コケも観察したり・・・

檜皮剥ぎ(ひわだはぎ)された檜(ひのき)を見ながら、檜皮葺きの話をしたり・・

長い林道歩きも、雪が乗れば景色に見とれ、色々な話題にも花が咲き・・楽しい道中でした。

2018.12.16(日)

△氷ノ山 三ノ丸 (やまめ茶屋ー坂ノ谷コースー△三ノ丸ー殿下コースーやまめ茶屋)

△氷ノ山 三ノ丸 (やまめ茶屋ー坂ノ谷コースー△三ノ丸ー殿下コースーやまめ茶屋)

行程:神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R29=氷ノ山登山口入口(駐車地)-やまめ茶屋ー(林道)-坂の谷登山口ー△氷ノ山三ノ丸

ー三ノ丸避難小屋ー殿下コース分岐ー殿下コース登山口ー(林道)-坂ノ谷登山口分岐ー(林道)-やまめ茶屋ー(駐車地)=R29=山崎IC=(中国自動車道)=神戸三田IC

1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』

宍粟50名山ルートマップ『1氷ノ山(三ノ丸)』

地図:昭文社 山と高原地図『氷ノ山・鉢伏・神鍋』

メンバー:夫・自分

☆△氷ノ山へのルートはいくつかありますが、機会あって一年に何度か歩く

坂ノ谷ルートは、お陰様で馴染みの道のりになりました。

季節を通してこのルートを辿る幸せを感じながら、雪の風景を見ました。

さらに冬が進み、次はまた違った氷ノ山に出会うのだと思います。

GPS軌跡

(クリックで二度、拡大されます。)

コケの観察会に参加しました。(於:JR福知山線廃線敷 ハイキングルート)

ここのハイキングルートを訪れたのは15~6年ぶりでしたが、

すっかりきれいに整備されていて驚きました。※西宮市観光協会ホームページ

JR名塩駅で集合し、廃線敷の方へ向かって歩きました。

現地へ着くまでにも至る所でコケ観察が始まるので、楽しいながらも観察とメモが忙しかったです。

壁のコケはもちろんのこと、遺構も気になりました。

渓谷のすぐ際(きわ)に敷かれた枕木に、列車の走っていた風景を想像したり・・

いくつものトンネルを越えて進みました。

この鉄橋の地点で折り返しました。

家からほど近い場所でありながら、「コケ観察」と言う目線で歩くハイキング道では、

自然に対して新鮮な発見がいくつもありました。

本日、観察したコケリスト(※コケの名前や詳細については先生から説明をいただき、判りました。自分ではさっぱり判別出来ません!)

・自分のフィールドノートより

ナガサキホウオウゴケ クシノハゴケ ホソバオキナゴケ ナミガタタチゴケ エゾスナゴケ ツノゴケ ミヤマハイゴケ

シノブゴケ サンカククラマゴケモドキ ツクシハリガネゴケ クジャクゴケ スズゴケ ヤマトフタマタゴケ イロハツヤゴケ

オオハリガネゴケ フタバゼニゴケ スギゴケ

・さらに先生のリストより追加すると・・

オオジャゴケ ゼニゴケ(雌雄)ゼニゴケ ニワツノゴケ ヤスデゴケの仲間 ハイゴケ ハリガネゴケ ハマキゴケ オオスギゴケ

コガネハイゴケ

*********************

コケ以外の植物・生物

シダ植物のマメヅタ(ウラボシ科)に覆われた壁

マメヅタの胞子葉 胞子葉は、きりたんぽ、あるいはお味噌を塗った五平餅に似ています。

フユイチゴ(バラ科)

藪の中で鮮やかな赤い実が目立っていました。

キクガシラコウモリ(トンネル内)

コウモリを目の当りに見ることが出来、貴重な機会でした。

2018.12.12(水)

🔍コケ観察会(JR福知山線 河川敷ハイキングルート)

行程:JR名塩(なじお)駅集合―廃線敷入口―北山第一トンネルー北山第二トンネルー溝滝尾トンネルー第二武庫川橋梁

⇒折り返し・・・廃線敷入口ーMosslight-LED 内野敦明氏の工房を見学ー解散

主催:オカモス関西(岡山コケの会関西支部)コケサロン

担当:佐伯雄史先生

☆所要と重なり、なかなか出席出来なかった観察会は、

年末の今回、やっと参加出来ました。

登山や日々の散歩にてルーペで観察してみるものの、

「マクロの世界はきれい・・」と思うだけで、

詳細については至って難解です。

観察会では実に多くのことを教えていただけるので、

生きた学習になり、本当にありがたいです。

さらに観察後に伺った、Mosslight-LED 内野敦明氏の工房

見学では素晴らしい世界を目の当りにすることが出来ました。

「曇り空だとしても、屋外は部屋の中の明るさより何倍もの光があり、

それだけ光合成をしているので、部屋の中でコケを育てる時は、

適した光を与えないと育たない・・」と、

観察会で内野さんがおっしゃったお話に納得しました。

△駒の尾山ー△船木山ー△後山を縦走しました。

県道72号線沿いの駒ノ尾登山口から入山

(タイヤは11月中旬にスタッドレスに替え済みです。)

積もったばかりの雪、初物です。

大海里峠(だいかいりとうげ)

分岐から△駒の尾山 山頂へ

△駒の尾山 1280.5m

△二等三角点

点名:「大茅」(おおがや)

標高:1280.47m

再び分岐へ。前方の屋根は駒の尾避難小屋

今年初めての霧氷

△鍋ヶ谷山1253m 通過

△四等三角点

点名:「粟倉」(あわくら)

標高:1235.08m

△船木山(ふなきやま)1334m

※宍粟50名山ルートマップ「3後山」の地図上、船木山ピークに三角点記号の表記がありますが、

ここに三角点は無く、誤記と思われます。三角点標石は探してもありません。

△後山 1345m

△三等三角点

点名:「後山」(うしろやま)

標高:1344.36m

岡山県の最高峰でもあります。

風が強く、寒かったので休憩無しで戻ります。

下山は鍋ヶ谷林道方面へ。

今年は台風や豪雨で山が荒れましたが、雪が乗れば「色の白いは七難隠す」。

倒木の多い尾根も整備のお陰で雪上でもルートはしっかりと判りました。

整備班さんのお陰です。

船木山登山口(鍋ヶ谷林道側)へ無事、下山。

雪が乗れば林道歩きも退屈知らず。

今年初のつらら

つららの出来る場所(湿地)のコケは冬でも生き生きときれいです。

県道へ下り立ちました。

駐車地の東屋(あずまや)

いつぞや谷口さんが取り除いて下さったスズメバチの巣の跡

他にもいくつか残骸が。ここは“ハチの巣銀座”の様です。

2018.12.9(日)

△駒の尾山ー△鍋ヶ谷山ー△船木山ー後山 縦走

△駒の尾山ー△鍋ヶ谷山ー△船木山ー後山 縦走

行程:神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R429=県道72号線=駒の尾登山口P-大海里峠ー△駒の尾山ー△鍋ヶ谷山ー△船木山ー△後山ー分岐ー船木山登山口/林道鍋ヶ谷線ー県道ーP~~(往路に同じ)~~山崎IC=(中国自動車道)=神戸三田IC

地図:宍粟50名山ルートマップ『4船木山』『3後山』

1/25000地形図:『西河内』(にしごうち)

メンバー:夫・自分

☆「日本海側が雪・・」との天気予報に煽られ、

いざ、後山方面へ駆けつけました。

今季も行ける限り、雪山を楽しむ所存です。

GPS軌跡

△石金山に登りました。(小新屋観音から往復)

登山道のカヤが刈り払われていたり、沢に橋が架かっていたり・・

定期的に整備が行われていることが伺えます。

めったに人に会わない山ですが、地元の方の計らいでしょうか、ありがたいです。

△石金山 508m

△四等三角点

点名:石金山(いしかねやま)

標高:508.39m

東:このとんがり尾根はどこの山でしょうか。

北:千ヶ峰方面

西:播磨灘

南:佐治川(加古川支流)流域の風景

2018.12.8(土)

△石金山

△石金山

行程:(往復)自宅=R176=県道77号線=小新屋観音P-△石金山

1/25000地形図:『中村町』

☆去年は毎月訪れた石金山、今年は今日で5回目でした。

いつも静かで素晴らしい眺望です。

また登りに行きます。

△丸山(西宮市山口町)へ散歩に行きました。

車を停めて丸山へ向かう道すがら、歩道に大きなテーダ松の松ぼっくりが落ちていました。

クリスマスの飾り用にいかがでしょう。

松ぼっくりは、いざ街で探すとなかなか見つからないものですし・・

アメリカセンダングサ(キク科)の種はくっつき虫。

平素、あまり人が歩いていないのか、歩道は雑草が伸び放題でした。

12月なのに高温で、タカサゴユリ(ユリ科)まで狂い咲きをしていました。

△丸山 登山口

小さな鎮守の森、と思いきや道標までありました。

いくつもの赤い鳥居をくぐりながら登ると、眼下に金仙寺湖(きんせんじこ)が

見えて来ました。

△丸山 山頂稲荷神社

お参りをして下山路へ向かいました。

帰途は周回して戻ろうと思いました。

シダの中の道

隣の△畑山を眺望

最後の眺望地から

2108.12.4(火)

△丸山へ散歩

△丸山へ散歩

行程:自宅=R176=P-△丸山ー国道176-P

1/25000地形図:『宝塚』

メンバー:単独

☆丸山近くの友人が毎日の様に散歩で登っていると聞き、

一度訪れたいと思っていた場所でした。

あいにくのお天気だったので、またあらためて

晴天の日に訪れようと思います。

GPS軌跡

思わぬ場所でカピバラの観察をしました。

安全登山セミナー会場の近くに、大阪eco動物海洋専門学校という学校があり、

以前より校舎前を通る折には、動物舎の中を覗くのが楽しみでした。

それで今日は講習会のお昼休みに、外からじっくりと観察させてもらいました。

(同舎にはうさぎ?の様な動物も、そして教室内にはアルパカ、その他にも色々な動物が

150種類も飼われているとのこと。動物や自然について多様に学べる学校の様です。

私が若い頃だったらきっと入学したかったです。)

ここではペットフードですが、野生では何を獲って食べるのでしょう・・

何もすることが無いせいか、長閑な感じ。

目が人間みたいです。

☆カピバラ舎のお掃除をしていた学生さんが、水(池)の中のフンを網で

丁寧にすくっておられたので、ちょっとお話をしました。

カピバラは水陸半々の生活形態で、日がなこの様にのんびりと暮らしているそうです。

私はふと、武庫川でよく見かけるヌートリアを思い出しました。

確かあれも巨大なネズミの種類ですが、害獣に指定されています。

逞しく自然界で生きるヌーと、教材として大切に養われているカピバラ・・

動物の生涯もそれぞれです。

国立登山研修所主催 安全登山サテライトセミナー(大阪)を受講しました。

(日程・時間割)

12/1(土)

講義Ⅰ 「安全登山の仕組みとプランニング」

講義Ⅱ 「登山の法律」

グループディスカッション;「登山のPDCA」

12/2(日)

講義Ⅲ 「リスクマネジメント」

グループディスカッション;例題を元にリスク・シナリオ・リスク増大要因・その対応他について話し合う

講義Ⅳ 「積雪と雪崩」

講義Ⅴ 「登山医学」

※Ⅰ~Ⅴ 各々5名の講師による講義

(会場)

モンベル本社 3階

☆同研修所主催の講習に参加するのは初めてでしたが、

5名の講師による講義はいずれも分かり易く興味深い内容で、

大変勉強になりました。

また、短時間ではありましたが、グループディスカッションでは、

様々な立場で登山に関わっている方々と貴重な体験や山に対する考えを話し合えた

ことが良い機会となりました。

今般の受講を踏まえ、ぜひこれからの登山に生かしたいと思います。

(パンフレット)

(参考図書)

『山のリスクと向き合うために』

出版社:東京新聞出版局

著者:村越 真・長岡 健一

『雪崩教本』

出版社:山と渓谷社

著者:氷雪災害調査チーム&雪崩事故防止研究会編

☆受講前の事前学習として参考図書(上記2冊)の案内がありました。

講義内容に付いていける様、1週間前に購入して読みましたが、

「堅くて難しい内容なのでは・・?」との予想に反し、興味ある事項が多く、

夢中になって読み進められました。

(当日はこの本から当該ページが抜粋されたコピー資料が配布されました。)

最後に、今般のセミナーの情報を教えて下さった福田さんへ

心から感謝の意を表します。

本当に受講して良かったです。