初夏の日射しが眩しい。

港の見える丘公園から、薔薇満開のローズガーデンを通り抜けて、神奈川近代文学館へ。

イギリス館前の薔薇園の方は、大勢の人たちで賑やかだったが、こちらの方は静けさの中だ。

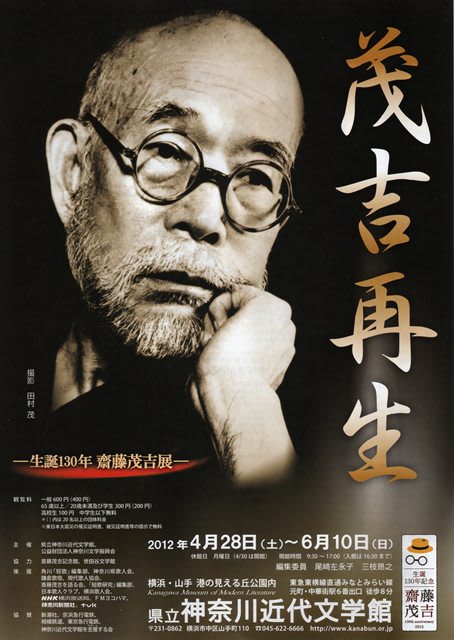

近代日本を代表する短歌の巨人齋藤茂吉の、七十年の生涯を展観する。

あかあかと一本の道とほりたりたまきはる我が命なりけり

明治・大正・昭和を、果敢に生きた茂吉・・・。

ずいぶん、昔の人のような気もする。

来年は没後60年になる。

明治39年(1906年)に伊藤左千夫に入門後、「アララギ」が創刊されると、同人の中で中心的な役割を果たすようになり、編集も担当した。

彼は中学時代から和歌に関心を持ち、精神科医となってからも、正岡子規の影響を強く受けて、作歌に熱中する青年時代を過ごした。

その作品は、人生の一風景や強烈な人間感情を歌って、とりわけ処女歌集「赤光」は、初版発行の大正2年(1913年)当時に、歌壇にセンセーションを巻き起こした。

今回の特別展では、アララギ派の歌人としての茂吉の、少年時代に記した日記なども公開されている。

山形県の生家に保存されていて、未発表だったものだ。

これには、茂吉の少年時代のみずみずしい日常が垣間見える。

ほかに、敗戦後の歌稿や画など約400点を展示している。

茂吉の二男である北杜夫(平成23年10月急逝)は、茂吉が異常なほど神経質で粘着質な性格だったことに、さすがに辟易したと述懐しているが、よほど気難しいところがあったらしい。

この特別展で、ふと目にとまった一葉の写真がある。

それは、茂吉がバケツを下げている写真で、晩年の昭和22年(1947年)6月、「アララギ」会員二人と秋田へ旅行した帰りに、山形県大石田で写したものだ。

バケツは、この時期きわめて小用の忙しかった茂吉が、就寝時に愛用したといわれる「極楽」バケツで、当時彼の旅の必需品だったそうだ。

実生活における茂吉は、精神病院の経営に忙殺され、妻との間に苦しみを抱え、敗戦後は戦争責任を追及されるなど、度重なる試練にさらされた。

茂吉の短歌には、哀切な感情や人生の悲しみがこめられ、それらの歌を見直すことで、茂吉の生涯を支えた「歌の力」を感じ取ることができるのではないだろうか。

6月10日(日)まで、神奈川近代文学館で開催されている。

それから、次回の特別展は6月16日(土)から8月5日(日)まで、「中野重治の手紙―『愛しき者へ』展」が予定されている。

あまりお目にかかることのできないイラン映画が、初のオスカー(アカデミー賞外国語映画賞)を獲得した。

ベルリン国際映画祭でも、最高賞(金熊賞)、さらに銀熊賞(男優賞、女優賞)のほか、全世界80冠を超える映画賞に輝いた傑作だ。

アッバス・キアロスタミをはじめ、多くの名匠を生み出してきた、イラン映画界の新鋭アスガー・ファルハディ監督の「彼女が消えた浜辺」に続く、彼の長編第5作目になる。

離婚の危機を迎えている夫婦、それをつなぎとめようとする娘、そして彼らの問題に巻き込まれていく、もうひとつの家族と・・・。

それぞれが抱える、嘘や秘密と心の奥にしまわれた真実が、複雑に絡み合い、彼らの人生を翻弄していく。

アスガー・ファルハディ監督による、とくにきめ細やかな、精妙に練られた脚本と巧みな演出が、人間の心の深奥に迫り、複雑さをぎりぎりまで掘り下げている。

奥行とリアリティのある人物描写で、いくつもの伏線が張りめぐらされた、緊張感あふれるドラマの展開が見ものだ。

観ていて、画面から一瞬たりとも目が離せない。

人間の心理の複雑さは、ただ単に善悪だけで割り切れるものではない。

この作品、濃密な人間ドラマとして、出色の出来栄えである。

シミン(レイラ・ハタミ)とナデル(ペイマン・モアディ)は、結婚して14年になる夫婦だ。

もうすぐ11歳になる娘テルメー(サリナ・ファルハディ)と、ナデルの父と、家族4人でテヘランのアパートで暮らしている。

シミンは、娘の将来のことを考えて、国外への移住を真剣に考えていた。

しかし、夫ナデルの父がアルツハイマー病になったことで、この計画が頓挫する。

ナデルは、介護の必要な父を残して国を出ることは出来ないと主張して、一歩も譲らない。

シミンは、娘のためならたとえ離婚することになっても、国外に移住したいと、強硬な態度だ。

二人の想いは平行線をたどり、話し合いは裁判所に持ち込まれる。

シミンは、その後しばらくナデルの父を離れ、実家で過ごすことになる。

一方、ナデルは父親の介護のために、ラジエー(サレー・バヤト)という女性を雇い入れる。

ある日、ナデルが帰宅すると、父は意識不明で、ベッドから落ち、床に伏せていた。

ナデルは、ラジエーを問い詰め、勢いにまかせて、アパートから追い出してしまった。

その夜、ナデルは、ラジエーが病院に入院したとの知らせを受ける。

心配した彼は、シミンと二人で病院へ様子を見に行き、ラジエーが流産したと聞かされる。

結果的に、ナデルはラジエーの流産の責任を問われ、妊娠していたラジエーの胎児に対する「殺人罪」で起訴される。

ナデルは、ラジエーの妊娠を知っていて、彼女を突き飛ばしたのか。

突き飛ばしたとしたら、それは流産させるほど強いものだったのか。

一方で、ナデルの方も、ナデルの父親にした行為に対して、彼女を告訴する。

こうして、裁判は次々と人々を巻き込んでいく・・・。

そして、それぞれの想いが交錯し、複雑に絡み合っていく。

二組の家族は、うねりのような運命に翻弄される。

ひょんなことから、「殺人罪」というイランの法律が立ちはだかり、ドラマは、どんどん急激な展開を見せ、大人たちのそれぞれの立場や思惑は、縦横に絡み合ったまま容易にほぐれそうにない。

物語を追いかけているうちに、あっという間に2時間が過ぎていた。

人間と人間のみを、とことん描き切った映画だ。

イランのこの家庭劇は、現代社会が抱える様々な問題を提起し、心の底を揺さぶらずにはおかない。

彼らの交わす言葉が、いかに無力であるかを見せつけられ、、慄然とするシーンも多い。

嘘があり、真実があり、それらは二重構造のように、ドラマの中を走り回る。

妻のシミンが、夫の立場、家庭の立場を考えたとき、かくも強い決意で離婚まで考えるあたりは、にわかに素直に納得できない。

介護問題、教育問題、海外移住の問題と、いろいろな問題が浮き彫りにされる中で、シミンの娘テルメーの涙と、ラジエーの娘の脅えた瞳が語ろうとしているものは何か。

それぞれの愛するものとの絆が、試されている作品だ。

イラン映画、アスガー・ファルハディ監督の「別離」は、もろくも崩れていこうとする夫婦とその家庭を、緊迫感のあるリアリティで描き切った人間ドラマの傑作だ。

今年は、この作品以外にも、イラン映画が数本日本で公開される。

いまのイランは、核開発疑惑でも、国際紛争の火種を抱えている。

その環境の中で、イランの人々は生きている。

この国は映画の検閲も厳しく、男女の恋愛を扱おうにも、抱擁する場面も、愛の言葉を交わすことも、許されていないというではないか。

そうした状況が、映画の中に新鮮な表現を生み出す工夫へとつながっているようだ。

確かに、旧ソ連や中国の一部の映画がそうであった時があったが、、イラン人映画プロデューサーで本作の字幕を監修した、ショーレ・ゴルパリアンさんの言うように、、質の高い作品とは、往々にして政治的に厳しい環境から生まれ、そのことにより、社会の矛盾が人間への鋭い観察、洞察につながり、創作へのエネルギーとなっているのかも知れない。

日本の小津安二郎の大ファンだという、アスガー・ファルハディ監督は、小津監督も敗戦から間もない当時の日本人の暮らしを、独特のカメラアングルから描き出したように、現代のイランの素顔を写し撮る姿勢には、揺るぎないものさえ感じられる。

核開発に揺れるイランは、危機的状況下にありながら、テヘランではごくありきたりの中流階級の暮らしがある。

日本と、少しも変わらぬ日常の暮らしを見つけることは、難しくない。

この作品は作品として、妻が義父の面倒を見、誠実に家事をこなし、長いこと共に暮らしてきた夫婦の間で、妻は夫の気持ちを忖度できないものだろうかと、そんなことがどうしても気にはなったが・・・。

冷え切っているはずのない夫婦は、愛情の問題をどうとらえていたのだろうか。

この困難な状況に追い込まれた人たちが作り出すドラマの、登場人物たちの虚々実々の台詞の応酬にぐいぐい引き込まれる。

イスラムの国にはイスラムの教えがあり、いろいろと問題提起を残す、見逃せない名作だ。

[JULIENの評価・・・★★★★★](★五つが最高点)

― 追 記 ―

現地時間で27日夜行われた、第65回 カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールに、ミヒャエル・ハネケ監督の『アムール (LOVE)』(フランス・ドイツ・オーストリア合作作品)が選ばれた。

日本勢の作品は、今回は惜しくも賞には届かなかった。

・・・樹々の青葉を渡ってくる風が、爽やかである。

そして風薫る五月も、もう終わろうとしている。

雨の季節の訪れも近い・・・。

名匠アキ・カウリスマキ監督の綴る、人間賛歌である。

「街のあかり」(06)以来5年ぶりの新作で、「ラヴィ・ド・ボエーム」(91)に次いで、これが2本目のフランス映画だ。

フィンランド生まれのアキ・カウリスマキ監督は、マルセル・カルネ、ルネ・クレール、ロベール・ブレッソンといった、名だたる映画作家たちの古典的なエッセンスを、いまの時代に甦らせたかのような、独自の世界を構築する。

この作品では、ドラマといえるような派手な事件は、さっぱり起こらない。

庶民の人情と善意が奇跡をたぐり寄せる、どこか愛おしい温もりに満ちた物語なのだ。

映画は、日本人の心にもしみじみとした味わいをもたらしてくれるし、カウリスマキの社会への批判と隠し味のようなユーモアが、実に心地よい。

フランスの「自由・博愛・平等」のモットーから、この作品で描かれる「博愛」は、ル・アーブルに暮らす人々を結ぶきずなであろうか。

北フランスの港町、ル・アーブル・・・。

かつて、パリでボヘミアンな生活を送っていた、元芸術家のマルセル・マルクスは、いまは街角でしがない靴みがきを生業としている。

稼ぎは少ないが、マルセルは、パリでは感じることのできなかった幸せをかみしめていた。

家には、献身的な妻アルレッティと愛犬ライカが、彼の帰りを待っていた。

その小さな街で暮らし、隣近所の人々の温かな支えも、ささやかな触れ合いも、彼にとっては欠かせないものであった。

そんなある日、港に、アフリカからの不法移民の乗ったコンテナが漂着する。

警察の検挙をすり抜けた一人の少年イドリッサ(ブロンダン・ミゲル)との偶然の出会いが、マルクスの人生にさざ波を起こすのだった。

同じ頃、突然の病に倒れて入院したアルレッティと入れ替わるように、マルクスは、警察に追われるイドリッサを家に迎え入れるのだ。

しかし、警視モネ(ジャン=ピエール・ダルッサン)の捜査の手や、密告者の魔の手が、マルクスたちの身に迫ってくるのだった・・・。

カンヌ国際映画祭では、国際批評家連盟賞に輝いた珠玉作である。

さらに、フランスの栄えあるルイ・デリュック賞にも輝き、ヨーロッパ映画賞では主要4部門にノミネートされた。

厳密に言えば、フィンランド&フランスの混成キャストによるアンサンブルが、この作品をこしらえたのである。

妻とワインの支えなくしては生きられない靴磨きのマルセルを、ベテランのアンドレ・ウィルムが演じ、その妻アルレッティに扮するのはカウリスマキ作品のミューズといわれる、カティ・オウティネンだ。

このドラマの中で、唯一の悪役たる密告者を演じるジャン=ピエール・レオーもとてもいい味を出しているし、俳優犬一家の血を引く名犬ライカの助演も見逃せない。

この犬、カウリスマキ作品に欠かすことのできない、監督の愛犬だ。

カウリスマキ監督は、これまで一貫して、社会の片隅でひっそりと生きる人たちを見つめてきた。

今回は、ヨーロッパの深刻な不法移民問題にも目を向け、パン屋、八百屋、雑貨店、バーなど、ル・アーブルの裏通りに暮らす人々の人間模様を描出している。

人生の黄昏時に差しかかった初老の男と、行き場のない孤独な少年の出会いを軸に、現代のメルヘンといえるような、寓意的な映像世界を紡いでいる。

だから、物語は現実離れのした、あくまでもおとぎ話なのである。

この映画はそれでいいのだ。それで、納得である。

いまの時代を、貧困や病に見舞われて生きる、マルクスとアルレッティはちっぽけな存在にすぎないが、そんな二人のかけがえのない夫婦愛や、気のいい隣人たちの友情、気難しい連中の無償の善意を、ごく自然体で、素朴なタッチで描き出している。

フランス映画「ル・アーブルの靴みがき」は、暗い世相であっても、あえて庶民の優しさ、誠実さを、ペーソス豊かに謳い上げた人間賛歌なのだ。

主人公マルクスは、周りの女たちの優しさに助けられ、少年の母がいるロンドンへ無事に少年を送り出すことまで約束してしまい、ユーロを稼ぐためにロックンロールのコンサートまで開催する。

この映画には、悪意のある人間はほとんど登場しない。

モネ警視の描き方も、実にうまい。見事というほかはない。

彼は取締りをする立場にある人間なのに、何度でも、それを見て見ぬふりをして、少年を逃がしてやるところなど、勇気あるポーカーフェイスではないか。

今の社会で、こんなことはまず起きない。

そこが、何とも言えず、またいいのだ。

もっとも、靴みがきで生計を立てる人間は、いまどきそうはいないけれど・・・。

ドラマのラスト、医師から余命宣告を受けた、妻のアルレッティの容体が急変した(?!)ときいて、マルクスが病院へ駆けつけるシーンは、あれれっと思わせて、ちょっとしたびっくりする演出だ。(笑)

いやいや、それにしても、気分のいい作品だ。

終盤に訪れる、奇跡のように晴れやかな、旅立ちの再生のシーンともども、人の心をくすぐる上質で小粋なユーモアが、心地よい。

そしてもちろん忘れずに、幸福感をたっぷりとラストに持ってくるあたり、ヒューマンドラマの秀作である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

これはまた珍しい、グルジア生まれのオタール・イオセリアーニ監督の作品だ。

風変わりな人たちが、ほのぼのと暮らしている。

これといった大きな事件は起きない。

詩情あふれる、人間賛歌である。

故郷グルジアでの少年時代、検閲、亡命・・・。

人は、イオセリアーニを人生の達人と呼ぶ。

その実人生を、ノンシャランとした作風で綴る。

かつて、ソ連の一共和国であった頃のグルジア・・・。

主人公のニコラス、通称ニコ(ダート・タリエラシュヴィリ)は映画監督だ。

今日も、新作の試射を幼なじみと見ている。

映画の撮影が遅れていると、所長が怒る。

検閲官たちは、脚本が違うとか史実が違うとか言って、うるさい。

検閲とか思想統制で、思うように映画が撮れないと知って、ニコは自由を求めてフランスへ向かう。

ところがフランスでも、プロデューサーたちは、意味が解らないだの、社会性が強すぎるなどと、勝手言い放題で、映画に商業性を求める彼らとの闘いがあったりで、ここでも映画作は困難の連続だ。

すっかり落ち込んで、ニコは夢を見る。

映画の製作は、期限が迫っている。

編集を終え、ニコの映画は一応完成を見るのだが・・・。

索引の細部には、本当の自由を求め、自由の身で映画を作りたいとする、イオセリアーニの本質が見え隠れする。

グルジアでも、フランスでも、彼は権力に従うことをしなかった。

彼は、決して自由へのを捨てない。

「ここに幸あり」「月曜日に乾杯!」でも、日本に熱狂あるファンを多く抱えるオタール・イオセリアーニ監督の最新作「汽車はふたたび故郷へ」は、皮肉に満ちた、しかし成長していく若者のドラマとして、詩情豊かに描かれている。

きわめて現実的な映画なのに、池から飛び跳ねた人魚に魅せられるニコのシーンが、寓意のように映し出されるあたり、ユーモラスで、決して故国へ帰ることがなかったといわれる、老巨匠イオセリアーニの、屈折した感情と大胆でのびやかな映像は、どこまでも‘自由’を謳歌しているように見える。

頼もしささえ感じられる。

イオセリアーニは世界的な名声を得ているにもかかわらず、必ずしも故国グルジアでは、国民的な映画監督とはみなされていないらしい。

それはやはり、彼の常に現状批判的な姿勢もさることながら、彼が「グルジア」を捨てたからだった。

グルジアという国は、常に近隣国の侵入や占領と戦ってきた国で、旧ソ連崩壊後1991年4月に独立した。

ワイン発祥の地としても知られる。

映画の中では驚くことがいくつもあって、走る列車の窓にぶら下がったり、屋根の上に座っていたり、そんなことは当たり前なのだが、それに盗聴や監視は日常茶飯事で、旧ソ連の社会主義政権は、とにかく不条理と矛盾に満ち満ちている。

フランスに行けば行ったで、資本主義の身もふたもない論理に振り回される。

オタール・イオセリアーニ監督の、このフランス・グルジア合作映画では、弾圧と反抗のやり取りがいつも繰りかえされる。

作品の随所に、理不尽な権力者への皮肉が込められている。

この喜劇の笑いは、しかしとても苦い笑いだ。

人は誰だって、美しいものを愛し、よき夢を見ようとする。

だからこそ、いかなる権力に従わず、屈せず、自由への希望を捨てることなく、自らの意志で生きていく、その潔さに拍手を送りたい。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

どこまでが本物で、どこからが偽りなのか。

本当の愛とは何だろうか。

連城三紀彦は、男と女の心の襞や綾を描く作家としては、仕掛けの名手である。

連城三紀彦の短編の名作を、細野辰興監督が映画化した。

原作も素晴らしいのだが、細野監督はセピア色の輝きをそのままに、まことに魅力ある映像世界を作り上げた。

よくできた、作品だ。

叔父と姪という二人の、19年にわたる、禁忌ゆえに一層切ない本物の愛とは・・・。

ドラマも骨太だし、繊細な純愛映画の趣きだが、どこか息が詰まるような切なさも感じさせる。

田原構治(高橋克典)は、四十代の売れっ子カメラマンだ。

大学受験のために上京し、自分のマンションに寝泊まりさせていた夕美子(松本望)の発言に言葉を失った。

夕美子の母親で、18年前に夕美子を生んで間もなく亡くなった夕季子(寺島咲)は、構治の姉の郁代(松原千恵子)の一人娘で、構治とは叔父と姪にあたる関係であった。

18歳になった夕美子は、なぜこのような疑問を持ったのか。

18年前に、構治と有季子との間に何があったのか・・・。

夕美子が、福岡へ帰った後である。

構治の姉郁代から連絡があって、夕美子は妊娠していて、しかもお腹の子の父親は構治だと言い張るのだった。

福岡の実家で、構治を交え、郁代、、そして夕美子の父布美雄(鶴見辰吾)に対して、夕美子は母夕季子と構治が愛しあっていたと言い張り、その証拠として、構治の撮った、赤ん坊の自分を抱いた母夕季子の5枚の写真を見せるのだった。

夕美子の執拗な追及に、構治の想いは18年前に遡っていく。

・・・構治と夕季子は、兄妹のように育った6つ違いの叔父と姪だ。

ある日、東京でカメラマン修行をしている構治のもとに、見違えるように綺麗になった夕季子が上京し、7年ぶりで再会を果たした。

その一か月後、再度上京した夕季子は、一カ月何処へも行かずに、献身的に構治の世話を始める。

お互いがお互いの気持ちを察しながら、二人の恋愛模様が微かに回り始めるのだった・・・。

細野辰興監督のこの映画「私の叔父さん」は、原作に忠実に、上質なミステリーのような緊迫感をはらんでいる。

心の内側をなぞるように、ドラマの世界に入ると、作品の各場面、登場人物のセリフひとつとっても、精緻な組み立てで、物語が進行する。

18年前の偽らざる過去と、そして現在とを巧みに交錯させている。

ひとつの死で終わったはずの愛と、ひとりの男の再生のドラマだ。

原作とていささか古風でも、人の愛とか心情はいつの時代も変わるものではない。

主演の高橋克典は、テレビドラマでも売れっ子の好漢で、この作品では、26歳と45歳という年齢差のある二役を演じている。

年齢差にはかなり無理(!)があるかと思うが、共演の寺島咲とともに、よく頑張っている方だ。

むしろ、主人公に気合が入りすぎていることのほうが気になる。

ドラマの中、叔父と姪という、男と女の間に揺れる心に抗いながら、もう帰れというのに夕季子は帰りたくないといい、「兄ちゃん」のそばで暮らしたいという。

構治が、飲み屋の女をわざと自室に連れ込むと、夕季子は「私が、毎晩下着洗ってるの、何故だと思ってたのよ」と、泣き出す始末だ。

姪は福岡へ帰り、結婚して娘を産み、交通事故で死ぬ。

19年後、その娘夕美子が構治のところへ遊びに来て、帰る。

そして、お金を貸してほしいといって、構治を訪ねたとき、構治が東京駅で撮った赤ん坊を抱いている5枚の写真・・・。

母さんの顔を見てよと、それを見ると、声には出さないが、唇の形が、あ、い、し、て、る、と言っている。

ここのところは、原作も映画も、思わずどきっとさせられる場面である。

構治は思ったに違いない。

19年前、自分も夕季子も、本当の気持ちを嘘にしたのなら、いまこの嘘を真実に・・・と。

何ともミステリアスな、あざやかで哀しみの滲む終章である。

ただ、文芸作品なので、ちょっと現実離れのした、無理造りの(?!)話ではある。

でも、それをくどくど言っちゃあ、映画なんて観てられないということになる。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

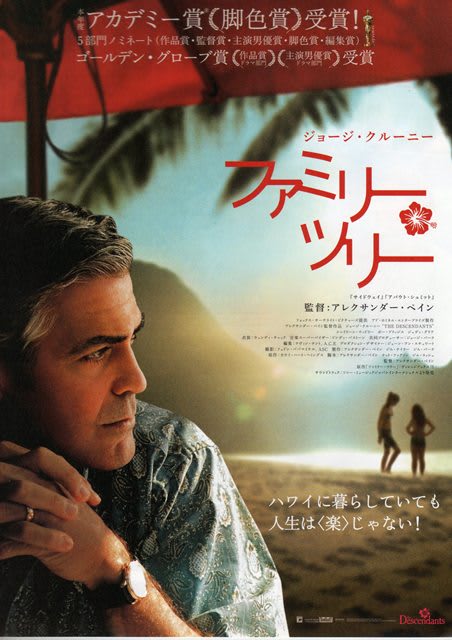

アカデミー賞脚色賞を受賞した、アレクサンダー・ペイン監督(脚本・製作共)のアメリカ映画だ。

大地に根を張って、受け継がれる家族の系譜、それが「ファミリー・ツリー」だ。

洒脱な役柄から、シリアスな演技まで、自由自在に役を生きる俳優ジョージ・クルーニーが、この作品で初めて等身大の父親役に挑戦した。

それは、欠点を抱えながらも、人生のほろ苦さや驚くような出来事を経験し、何とか自分なりの生き方を見つけようとする男だ。

生意気な娘たちからは信用されず、妻には浮気をされ、文無しの従兄弟たちからは、金のなる木とみなされている。

主人公を演じるジョージ・クルーニーは、ダークな可笑しみと人間的な味わいのある役が多かったが、そうしたこれまで演じてきた役柄とは一味違うキャラクターが描かれる。

その男を中心に綴られるこの物語は、その家族の系譜と深遠なテーマを、上質なユーモアと軽やかな語り口で描いている。

ハワイ・オアフ島に生まれ育った、弁護士のマット・キング(ジョージ・クルーニー)は、美しい妻エリザベス(パトリシア・ヘイスティ)と、二人の娘、長女のアレックス(シャイリーン・ウッドリー)と次女スコッティ(アマラ・ミラー)と、何不自由なく暮らしていた。

ところが、ある日突然、エリザベスがパワーボートのレース中に事故に遭い、意識不明の昏睡状態となってしまったのだ。

マットは、予想ももしない人生の危機を迎えていた。

妻エリザベスには、さらに恋人までできていて、離婚を考えていたことも発覚し、長女までがその秘密を知っていた。

重なる事態から、10歳になるスコッティもショックで不安定となり、様々な問題を起こし始めていた。

マットは、娘たちをどう扱ってよいのか、見当もつかないでいた。

さらにマットは、カメハメハ大王からの血を引く先祖から受け継いだ、広大な土地の行方について決断を迫られていたのだ・・・。

だが、妻エリザベスは眠り続け、限りある余命はいくばくもなかった。

妻が回復したら、贅沢な生活を楽しませてやろうと思っていたが、その道は閉ざされたままだ。

エリザベスが浮気をしていたとのアレックスの告白は、心から母を愛しているからであったが、その娘の突然の告白にマットは激昂し、何と浮気相手の親友夫妻を問い詰めるのだった。

彼らは、エリザベスが本気でマットとの離婚を考えていたことを、知っていたのだ。

妻への怒りに震えながらも、マットは彼女のために、相手のブライアン・スピアー(マシュー・リラード)に会うことを決意した。

そして、マットは娘二人と家族の‘絆’を取り戻す旅に出るのだが・・・。

全く予期せぬ形で人生の転機を迎えたマットは、家族、人生、そして生命とは何かという問いを突き付けられる。

・・・マットは、やがて大きな希望に満ちた答えにたどり着くのだが、地上の楽園ハワイの澄みきった自然を背景に、温かな人間同士の絆が生まれてくる。

生きるパワーとともに、全編に流れるハワイアン・ミュージックが、優しく心地よい。

主役のジョージ・クルーニーが、微妙な心の揺らめきを絶妙に演じている。

この作品のはまり役である。

もちろん、アレクサンダー・ペインの演出の妙によるところも大きいが、何気ない場面でさえ、深く鋭い吟味、周到な演出が施されているのだ。

マットが妻の浮気を知って、我を忘れて一目散に走りだす場面や、病院で昏睡する妻に語りかける場面などは、長年連れ添った夫婦にしかわからない、そこはかとない感情を伴っているし、生垣(?)の向こうでひょっと顔を出すシーンの可笑しさなど、どれをとってもリアルでさりげなく、どこまでも誇張しない自然体が上手い。

可笑しいやら、あきれるやら、あれまあ・・・、といった感じで、一体何が起こったのかと・・・。

本来ニヒルでダンディな男が、ここではダメ男を演じている。クルーニーが、いい味を出している。

マットに感情をぶつける、二人の娘の存在も忘れてはならないだろう。

長女役のシャイリー・ウッドは、新進女優だが、怒りと悲しみを抱きながら、その心の変化を繊細に表現しているし、次女のアマラ・ミラーのちょっとふてぶてしい感じといい、面白いキャラクターが揃っている。

さすが、脚色賞である。セリフがよく練れている。

妻は植物人間になってしまって、何も語ることができなくなってしまっている。

その妻が、夫の知らない間に浮気をしていて、あげくには離婚まで考えていたことを友人から知らされるマット・・・。

当の自分は、それに気付いていなかったのだ。

青天の霹靂である。

そうして、父親として、娘と初めて向き合う姿勢になる男、クルーニーの新しい一面がのぞく。

実際はかなり重いテーマを扱っているのに、観終わってみると、それがまことに軽やかなことに気づく。

こんな壮快感には、あまりお目にかれない。

病室で、主人公がまだ眠り続ける妻に語りかけるシーンでは、妻から一言の言葉も返ってくるわけはないのだが、そんな非情なシーンでも、何とも言えない温かさが込み上げてくる。

映画のラスト、妻が亡くなって、二人の娘に挟まれて、クルーニーが三人で膝かけで半身をくるんで、みんなでアイスクリームを食べながらテレビを見るシーンが、何だかとてもいいのだ。

真剣な表情をした父親の手が、娘の手に触れている・・・。

あのシーン、ほんと、よかった。(笑)

家族の再生を描く、この作品の絶妙なラストである。

アメリカ映画、アレクサンダー・ペイン監督の「ファミリー・ツリー」は、控えめのユーモア、抑えた悲しみ、押しつけがましさのない、調和のとれた秀作である。

いい映画だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

アカデミー賞に二度輝いたトム・ハンクスが、監督・脚本・製作・主演のすべてを手がけた作品だ。

そして、これまたオスカー女優・ジュリア・ロバーツとの共演を実現した話題作なのだけれど・・・。

人生は何が起こるかわからない。

それは誰にでも起こりうる。

今を生きる大人たちは、この作品をどう見るだろうか。

アメリカの俳優たちの、社会意識の高さと心意気を感じ取ることは容易だ。

アメリカの、正規雇用の労働者のリストラによる失業者数は、1981年から2003年にかけての23年間で、2000万人にものぼるといわれる。

もし、自分がかりにリストラによって突然失業に追い込まれた時、どうするか。

いろいろな生き方があるだろうが、日本人にとっても、労働者の首切りは大きな問題だ。

この問題提起は結構だ。

でも、教室での幸せとはいったい何なのか、どうもこの作品の描き方は物足りない。

学歴を理由に、勤務先の大手スーパーをリストラされたラリー・クラウン(トム・ハンクス)は、再就職のためにスキルを身につけようと、コミュニティ・カレッジ(短期大学)に入学する。

その大学で、スピーチを教えるメルセデス・テイノー(ジュリア・ロバーツ)は、結婚生活が破綻してアルコールに走り、教師としての情熱を失っていた。

ラリーは、初めてのキャンパスで、年齢も境遇も違う様々な人たち(生徒)と出会い、充実した毎日を送り始める。

カレッジの授業を糸口に、ラリーにとってはすべてが新鮮だし、そんなラリーとの交流を通して、メルセデスも改めて自分と向き合い始める。

いつも仏頂面で、自分の中に眠っている可能性に目覚めていく中年男ラリーと、酔っぱらって暴言を吐いたりするが、ほんとは愛らしいメルセデスの二人が、それぞれ幸せな未来を見出そうとするのだが・・・。

そんな幸せの予感を抱かせつつ、ドラマは淡々と、本当に淡々と展開する・・・。

こんな話は、どこにでもあるような話である。

しかし、ドラマは正直言って退屈きわまりない。

アカデミー賞二大俳優の競演で人気にはなっているが、トム・ハンクスとジュリアロバーツにはこの作品はまるっきり役不足で、二人の出演が気の毒と思うほかない。

コミュニティ・カレッジでの授業や、生徒たちとの交流といっても、平凡でどこが楽しいのかわからない。

物語がひどく散漫で、プロットに新味も魅力もない。

トム・ハンクスは、監督と俳優のふたつの役をこなすことでうきうきしているが、演技と演出の切り替えが出来ているのか疑問だ。

教壇に立つ情熱を見失った教師のメルセデスにしても、突然のリストラで一学生となったラリーにしても、ともに存在感が薄く、魅力あるキャラクターとは言い難い。

場面ひとつとっても、ありきたりの次の展開は読めてしまうし、しきりに笑いを誘おうとするが、お決まりの筋書きも月並みで、退屈で、そんなところを延々と見せられて、飽き飽きする。

このハりウッド作品が、アカデミー賞俳優のハートフル・ストーリーとは・・・!。

もっと、素敵な大人のロマンティック・コメディに期待したが、ものの見事にそんな期待は裏切られる。

ドラマの中で、経済学の授業で隣り合わせたタリア(ググ・パサ=ロー)に誘われて、彼女の恋人の率いるスクーター仲間に入り、センスのいいタリアのラリー改造プロジェクトらしきものが始まり、ラリーが、さえないおやじから少しでも洗練された大人の男へと変わっていくところと、嘘くささのあまりないところは、また別としても・・・。

まあいずれにしても、このアメリカ映画「幸せの教室」は、豪華な大スターの競演という触れ込みながら、肝心の面白みが乏しい。

敢えて言わせてもらうと、駄作に近い凡作だ。

この映画で、アメリカの大学システムにおける、コミュニティ・カレッジの位置や役割については理解できる。

ドラマでは、主人公ラリーは50代という年齢で一念発起し、コミュニティ・カレッジに通い始めるが、学校の生徒の年齢構成はやはり24歳以下が6割以上で、次いで35歳から54歳までの学生も多く、中には80歳の高齢学生もいる。

職業にそのまま役立つ技術や資格を取得できる、社会人のための職業教育もあり、ダンスの授業まであるそうだから、日本の専門学校に近い感じではないだろうか。

[JULIENの評価・・・★☆☆☆☆](★五つが最高点)

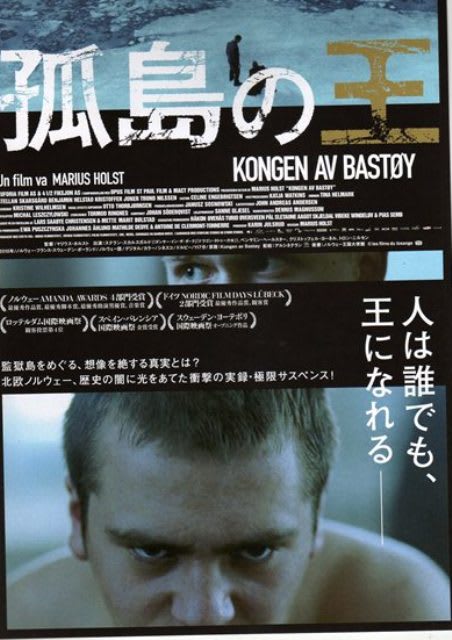

北欧発の小品ながら、なかなか見応えのある一作だ。

ノ ルウェー本国でもあまり知られていない、歴史の一部を切り取ったドラマだ。

実話をもとにしているが、それほど遠い昔の話ではない。

ほとんどの人は知る由もない、不条理な現実が描かれる。

はっきり言って、暗く痛ましい、衝撃のドラマに胸を締めつけられる。

ノルウェーの首都オスロの南方に浮かぶ、バストイ島が舞台だ。

この島には、かつて11歳から18歳の少年向けの矯正施設が存在し、1915年には軍隊が鎮圧に乗り出すほどの、壮大な反乱事件が勃発した。

マリウス・ホルスト監督は、その歴史の闇に光をあて、圧倒的なリアリティと、静謐な映像美で、想像を絶する重い真実を炙り出している。

1915年、ノルウェーのバストイ島にエーリング(ベンヤミン・ヘールスター)という非行少年が送還されてくる。

そこで、彼が目の当たりにしたのは、外界と隔絶した矯正施設の、あまりにも理不尽な現実だった。

島では、厳格な院長(ステラン・スカルスガルド)のもとで、大勢の少年たちが、青い作業着をまとい、過酷な自然環境での労働に従事していた。

そこでのいじめにも似た重労働の刑罰、教育者による性的な虐待は日常茶飯事であった。

偉大なる王のように君臨する院長や、冷酷な寮長ブローテン(クリストッフェル・ヨーネル)に、エーリングはことあるごとに反発を繰り返していた。

エーリングの孤独な抵抗は、施設の優等生オーラヴ(トロン・ニルセン)ら、過剰な抑圧にさらされた少年たちの心を突き動かした。

自由を渇望するエーリングとオーラヴは、ある日、監守の一瞬の隙をついて、監禁室の暗闇から脱出し、彼らの命がけの抵抗は、ついに監獄島(バストイ島)をゆるがすまでの凄まじい反乱へと発展していくのだった。

この世の果てとでもいうべき、過酷な極限状況を生き抜く、少年たちの魂の叫びが凄い。

少年たちの、自由への渇望、友情と葛藤を活写して、その心理描写は繊細でかつみずみずしい。

昼なお日の射さない荒涼とした風景、一方見渡す限り広がる雪景色、真冬の海は結氷し、危険を顧みずにその氷の上を渡って脱走を試みる若者たち・・・。

北欧に実在したドラマには、かくも凄まじい真実が隠されていたのか。

ひたすら自由を求め、希望を抱こうとする少年たちの、澄んだ眼差しや勇気ある決断が胸を打つ。

マリウス・ホルスト監督による、ノルウェー・スウェーデン・フランス・ポーランド合作の「孤島の王」は、全篇ノルウェー語で描かれる、極限の孤島サバイバルと脱出のサスペンスは、もう見応え十分である。

院長役の名優ステラン・スカルスガルドは、「ドラゴン・タトゥ―の女」で知られるが、それ以外は少年たちをはじめほとんどが、無名のスタッフ&キャストによる作品だ。

それでいて、ノルウェー国内外において、数多くの映画賞に輝いたのも、この作品の並々ならぬクオリティを裏付けているようだ。

1915年5月20日に、実際に起こった少年たちの反乱をもとにしており、鎮圧のため150人の兵士が島に上陸したといわれる。

映画で使用された軍艦は、当時使用されたものと同型のものだそうだ。

未来に生きようとする、少年たちの力が反乱につながったのだが、そこにこのドラマの感動的な強さがある。

どんな人間にだって、命の尊厳がある。

観る者の期待に、十分応えうる、力強い物語である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

長く不毛な小沢裁判に、東京地裁の無罪判決でようやく区切りがついたかと思っていたら、これに対して検察官役の指定弁護士が控訴した。

何とまあ、あきれた話で、もううんざりする。

いま未曾有の国難のさなかで、また政治の混乱が繰り返される。

こんな不毛な裁判を続けていて、誰が得をするというのか。

国民に、どんなメリットがあるというのだろうか。

今回の小沢裁判の控訴には、理解できないことが多い。

二度の無罪判決で、もともと裁判そのものに無理があった。

新しい証拠もなく、検察の捏造による捜査報告書に基づく裁判だった、

検察の不当捜査が、組織ぐるみで行われていたことは間違いない。

民主党の小沢元代表に対する無罪判決は、そのまま、いまや威信が地に落ちた検察に対する有罪宣告だ。

なりふり構わずに控訴を決めた指定弁護士は、事実認定に誤りがあるなどといっているが、その本当の狙いはどこにあるのか。

政治資金規正法違反というが、収支報告書には日付とか金額の間違い程度はざらにある。

報告書の修正だって、去年だけで581件もあったそうだ。

それも、単なる政治資金報告書の記載漏れに過ぎない。

小沢事務所だけが、どうやら大々的な事件にされてしまった感がある。

たかが期日のずれなどちっぽけな問題で、馬鹿馬鹿しいゴミのような話だ。

そんなことで、損をしたとか被害にあったなどという話は聞いたことがないし、国民の生活には何の関係もない。

西松建設事件や陸山会事件にしても、小沢氏関連のゼネコンまで軒並み強制捜査の対象になったが、検察の期待した犯罪は何も出てこなかった。

こんな小沢裁判を延々と継続して、いったい誰が得するのか。

無罪といっても、控訴となれば足かせ状態で、これからまた刑事被告人として生殺しの日々が続くことになる。

小沢氏がもし完全無罪となって暴れられたら、野田内閣や官僚やマスコミが困るというのか。

そんな弱腰でどうするのだ。

マスコミも、自分たちにとって都合の悪い人間はとことん貶めて、抹殺するしかないというのか。

怖ろしい話である。

小沢捜査の端緒となった西松事件にしても、ゼネコンの西松建設から、政治資金献金を受け取っていた政治家は18人もいるそうだし、そのほとんどは自民党議員だ。

それでいて、自民幹事長らまでが、やいのやいのと騒いでいる始末だ。

小沢嫌いで、松下政経塾とか出身の、俗称言い出し番長こと、あの民主政調会長は、裁判は三審制だから最高裁もあると息巻いている。

この人、自分の政治資金規正法違反を棚に上げて、よくそんな偉そうなことが言えたものだ。

ことほどさように、ザル法とまで言われる、政治資金規正法に抵触しない完璧な国会議員なんて、いまどき皆無に等しい。

小沢氏を強制起訴した検察審査会の判断は、妥当といえるのだろうか。

うがった見方をすれば、正義すらもなく(?)指定弁護士が控訴したのであれば、小沢氏が有罪となるまで徹底的に裁判で争うということか。

こんな騒ぎになってしまって、それでもまだ延々と続けるのか。

検察審査会は、そもそもが憲法違反の存在だともいわれる。この制度は、見直さなければいけないのだ。

有罪の判決が出るまで、裁判は終わらないって・・・?。

しかも、このいい加減でデタラメ、不法な裁判に、国民の税金がじゃんじゃん浪費される!

とんでもない話だ。

そして、それを追いかけるマスコミが政治を巻き込んで、また極悪犯罪のように拡大喧伝し、煽り、ただでさえ迷走している政局までが、さらにぐちゃぐちゃになってゆく。

・・・誰にだって、人権がある。

小沢氏がもし完全無罪となったら、著しく政治生命を断たれたその責任は、一体誰が負うのだろうか。

検察によってでっち上げられた、あの村木事件の冤罪と同じように、国家が賠償するのだろうか。

何もかもが、最初から有罪ありきの謀略捜査ではなかったのか。

村木事件と、同じ構図だ。

そんなことは、絶対にあってはならない。

恐怖の謀略である。

それで小沢問題は、なんだかんだと、かれこれもう3年以上も続いている。

しかも、今も、政治的謀略と人権侵害が、白昼堂々と行われている。

これは、まさしく平成の「真昼の暗黒」にほかならない。

捏造検事にお咎めはないのか。

マスコミは罰せられないのか。

司法当局に反省はないのか。

こんな狂気じみた暗黒裁判は、一日も早く終止符を打つべきだ。

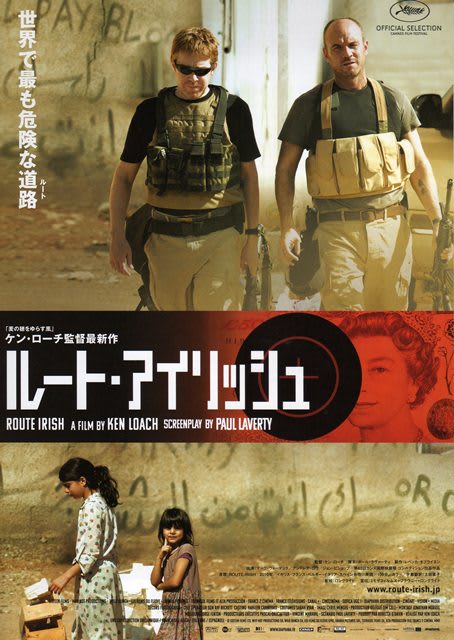

イギリスのケン・ローチ監督は、カンヌのパルムドール受賞作「麦の穂を揺らす風」(06)など、社会の矛盾や問題点を鋭く描く映像作家だ。

今回の作品は、イラク戦争の闇に踏み込んで、男同士の友情を描いている。

さらにサスペンスやアクション映画の要素も取り入れた、骨太のドラマだ。

ケン・ローチ監督としては、新境地を開いた新作だ。

イラク戦争の大きな特徴は、「戦争の民営化」だ。

米軍基地の建設や施設の管理、物資輸送、兵士たちの給食から洗濯にいたるまで、軍隊の後方支援に関わる部分など、あらゆる業務が民間軍事会社に委託されたのだった。

その民間労働者の人数は、20万人近いといわれる。

この「民営化」がされていなかったら、米兵の死者数は1万人に迫っていただろうといわれる。

推計によれば、その代わり民間人約10万人以上が犠牲になった。

ひどい話である。

駐留米軍の撤退した後も、テロは後を絶たない。

この作品は、米軍の視点からではなく、民衆に視点をあて、彼らの大きな傷痕を強調したドラマだ。

二人の男を通して、あらゆる側面から、戦争の持つ残虐性(戦争ビジネスなる言葉まで)が見えてくる。

ある電話へのメッセージを最後に、イラクの戦場にいたフランキー(ジョン・ビショップ)が帰らぬ人となった。

リヴァプールの町で、兄弟同然に育ったファーガス(マーク・ウォーマック)は、友の死に深く心を痛める。

フランキーには美しい妻レイチェル(アンドレア・ロウ)がいて、彼女もその突然の死に衝撃を受ける。

フランキーが命を落としたのは、〈ルート・アイリッシュ〉と呼ばれる、イラクとバクダッド空港と市内の米軍管轄区域(グリーンゾーン)を結ぶ、12キロの道路のことだ。

そこは、03年の米軍のイラン侵攻以降、テロ攻撃の第一目標とされ、世界一危険な道路として知られるエリアであった。

かつて、ファーガスはフランキーとともに、イラクでイギリスの会社のコントラクター(民間兵)の一員だった。

ファーガスは、親友の死に不信感を抱き、レイチェルの協力も得ながら、死の真相を調べ始める。

フランキーの亡くなった日、ファーガスの電話に、「大事な話がある。今夜でないとだめだ。電話がほしい」というメッセージが残されていたのだった。

そして、葬儀の時、ファーガスは知り合いの女性マリソル(ナイワ・ニムリ)から、フランキーが残した包みを受け取った。

その中には、手紙と携帯電話が入っていた。

その携帯電話には、幸せそうな家族の映像の後に続いて、ある銃声とともに二人の少年が銃殺される様子が収められていた。

銃を撃ったのは、イラクにいる兵士ネルソン(トレヴァー・ウィリアムズ)で、その場にいたフランキーは激怒した。

それは、罪のない民間人が殺害された瞬間を収めた映像だった・・・。

ファーガスはレイチェルとともに、フランキーの死の真相を追い、その時間を共有し合ううちに、二人は惹かれ合うようになる。

しかし、ファーガスは彼女を愛し始めながらも、レイチェルとの人生は選択せず、フランキーの身に起きた事件の解明につとめるのだが、調査を続けるうちに、やがて事件の怖ろしい真相が見えてくるのだった。

イギリス映画「ルート・アイリッシュ」は、イラク戦争の裏に隠された真実が明らかになるにつれ、ニュースフィルムのようなリアルな戦場の映像は、とても力強い。

イラク戦争は、グロテスクなお祭りだといわれる。

そんなお祭り気分に、ケン・ローチ監督の怒りが向けられている。

ドラマのプロットはちょっと複雑で、わかり難い部分もある。

親友の死の真相を追い続けるファーガスが、やがて精神のバランスを崩し、彼自身の生活が壊れ始める・・・。

彼は、心に深い闇を抱えたまま、ずっと戦争の痛みを引きずっているわけだ。

ケン・ローチ監督は、大スターや英雄に目を向けることはなく、たとえば、サッチャーの改革によって押しつぶされた労働者の立場で、澄んだ少年のような眼差しで、普通の庶民を撮り続ける。

だからこそ、イラク戦争の最大の犠牲者は、米国人兵士ではなく、あくまでもイラク人だということを強調する。

この戦争を描いた映画が、米軍に捧げられることを良しとしないのは当然なのだ

ファーガス役のマーク・ウォーマックも、レイチェル役のアンドレア・ロウも、ともに新人ながら、演技力は確かだし、近頃のサスペンスフルな社会派の作品としても、一見の価値はある。

スリリングな、謎解きのドラマでもある。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)