1992年に公開された、クリント・イーストウッド監督作品のリメイク版だ。

日本版は、明治維新の開拓時代の北海道に舞台を移した。

「悪人」「フラガール」の李相日監督が、ここでは日本映画を牽引する俳優陣を相手に、妥協のない粘りの演出で、暴力の本質に迫った。

130年も前の物語で、刀が無用の長物となった時代の、侍たちの挽歌である。

果たしてこれが、現代の映画たりうるかが問われる。

人を殺すことの空しさが、テーマの底に澱む作品だが、とくにこれといって目新しいものはない。

1880年、北海道・・・。

幕府軍の残党でかつては“人斬り十兵衛”と恐れられた十兵衛は(渡辺謙)は、ふたりの子供とともに、人里離れた寒村で細々と暮らしていた。

そこに、幕府軍伝習歩兵隊で一緒だった金吾(柄本明)が突然訪ねてくる。

そして、宿場の女郎(忽那汐里)の顔にひどい傷をつけた、開拓民の2人の男(小澤征悦、三浦貴大)に賞金がかかっているので、一緒に稼ぎに行かないかと誘うのだった。

十兵衛には、亡き妻と交わした、二度と人を殺さないという約束事があったが、十兵衛はこの話に乗った。

それ故に背負うことになる、罪も痛みもすべてを承知の上で・・・。

そして、自分のためなら二度と手にすることのなかったはずの刀を、十兵衛は再び抜き放つ。

二人に同行するのは、アイヌ出身の五郎(柳楽優弥)だ。

彼らの行く手には、暴君の大石(佐藤浩市)が立ちはだかるのだった・・・。

宿場町を再現した大掛かりなセットといい、乗馬姿も絵になり、日本版西部劇のムードが漂う。

ちょっと、黒沢明の映画を想わせる台詞やシーンも散見されるが、この映画、どうもドラマに強さがないのだ。

女郎たちの仲間の敵を討つために、大金をかけるという設定も、怖い男とされる十兵衛の、敵陣にたったひとりで乗り込む終盤の大立ち回りなど、何のためなのか。

また大石は、何に突き動かされているのか。

その先、人間が人間として行き着く果てに見えてくるものは何なのだろうか。

勧善懲悪かとみればそうでもなく、善と悪の境界にあるようなドラマ作りで、十兵衛という男そのものの行動理由がはっきりしないのは、彼の心が空っぽだからなのだろうか。

この役を、渡辺謙はかなりやりずらかったようだ。

それもそうだろう。

この人物、どういう人間なのか実体がつかめない。

まあ、わかり難い物語だ。

大げさな芝居も、音楽も気になる。

イーストウッドのオリジナル版とて、個人的には大層な作品とも思えなかったし、そのリメイク版ともなればなおさらである。

李相日監督の「許されざる者」は、もったいないような錚錚たる演技陣をそろえて、スケールだけは大きく、大上段にかまえた濃密な時代劇だが、正直全く面白いとは思わなかった。

奇妙な緊張感だけを頼りに、何とか終わりまで見続けた作品だ。

とくに、映画の前半はどうにも退屈で仕方がなかった。

結局、何を言いたかったのか。

まあ、いろいろ感じるところもあるが、アイヌの野性味ある青年を好演の柳楽優弥も、あの「誰も知らない」(カンヌ国際映画祭最高男優賞受賞)からいつの間にか23歳だ。

いい役者になっていた。

それと、この映画のラストシーンだけは、詩情を感じさせる一幅の絵画のように印象に残ったが・・・。

暗い、物語である。

[JULIENの評価・・・★★☆☆☆](★五つが最高点)

家族というのは、小津安二郎以来受け継がれてきた、世界共通のテーマだ。

そのテーマに深く斬りこんで、苦悩の末に愛と希望が浮かび上がる。

カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した、是枝裕和監督・脚本による作品だ。

是枝監督という人は、本人曰く、どこまでも「日常に、息をひそめ、静かにゆっくりと、寄り添うように」撮る 人だ。

6年間育てた息子が、実は病院で取り違えられた他人の子供だった・・・。

このドラマは、この事件を通じて、家族の持つ絆を描いている。

是枝監督は、自身を振り返って、血のつながりのない父親について悩んだそうで、そこからこの物語は生まれた。

お互いの心のうちでせめぎ合う、複雑な思い・・・。

家族とは、子供にとっての親とは、そして本当の幸せとは何だろうか。

この作品を観て、考えてみたい。

繊細な演出が光る、家族の愛と絆のヒューマンドラマである。

大手建設会社に勤める野々宮良多(福山雅治)は、妻みどり(尾野真千子)と、6歳の一人息子・慶多(二宮慶多)と東京都心の高級マンションで暮らしていた。

慶多の小学校入学を控えていたある日、慶多を生んだ出身地群馬の病院で、子供の「取り違え」があったことを知らされる。

DNA鑑定の結果、慶多は他人の子であることが判明する。

良多の実子は、小さな電気店を営む斎木雄大(リリー・フランキー)と妻ゆかり(真木よう子)の長男・琉晴(黄升)だった。

病院の仲介で、親同士が会うことになる。

子供を交換すべきかどうか。

両家は苦渋の選択を迫られることになるが、決断できない。

家族ぐるみで交流を重ねるうちに、苦悩は深まるばかりで、子供たちまで戸惑う。

二組の夫婦は、激しい動揺とともに、様々な思いや葛藤を重ねていく。

そして、たどりついたのは・・・?

子供取り違え事件は、物語のあくまでもきっかけで、父親とは何かに是枝監督のこだわりが感じられる。

会社での地位とか、家庭の状況とか、追い詰められた良多がどこへたどり着くか。

衝撃の事実を突きつけられたことから、父親とは何かに気づく主人公の役を、その内面の変遷を繊細に演じる福山雅治がいい。

不自由のない暮らしを送る現代的な都市の核家族と、深刻な事実に直面してもどこか楽観的な夫、いつも笑い声の絶えない生活感あふれる大家族と、女性として妻として、大きな責任に思い悩む気丈な二人の母、これらの対照的な家族の抱える想いを、細やかに綴るドラマだ。

そう、何が、一番幸せだろうか。

是枝裕和監督の映画「そして父になる」は、普遍性と時代性を兼ね備えたホームドラマだ。

親子の血の繋がりか、それとも共に過ごした時間か。

その選択を迫られたとき、父親はどうすべきか。

ドラマ中盤、琉晴と慶多をそれぞれ実の父親のいる家庭に泊まらせる唐突さや、良多がそれともいっそ二人とも自分が育てようかというあたり、どきりとさせられる場面もある。

良多の妻を演じる尾野真千子、相手方の夫婦役リリー・フランキーと真木よう子の、リアルで繊細な演技のアンサンブルもいい。

しかも、それぞれに存在感がある。

福山雅治とリリー・フランキーは、二人とも独身でもともと俳優ではなかったが、それにしてはこの映画での父親役をよくこなしていて、いい味を出している。

そして、大人たちに引けを取らない子役たちの演技も、あるべき家族の姿を示していて好演だ。

観客も気が付くと、いつしかドラマの中に入り込んでいき、小難しいことは考えずに共感できる部分の多いドラマである。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

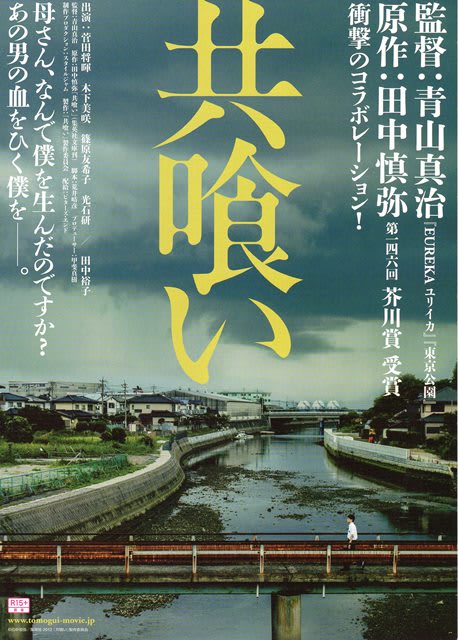

原作は、異色の受賞会見で世間を賑わせた芥川賞作家・田中慎弥の同名小説だ。

そして、カンヌ映画賞監督の青山真治、脚本・荒井晴彦という逸材のコラボレートから生まれた力作である。

人間の奥底に潜む、性と暴力の深い闇を、昭和の匂いの中に炙り出していく、文学性の高い作品だ。

そこに炙り出されるのは、しかし人間の持つ決してきれいではない、グロテスクな人間の業でもある。

さらにこれはまた、血の宿命に呪われた、父と息子と三人の女の相克のドラマだ。

人間の本質に真っ向から迫り、原作者の田中慎弥は完成した映画を観て、その出来栄えに手放しで絶賛したそうだ。

悍ましくも神話的な世界に、思わず息をのむ作品である。

昭和から平成に変わろうとしている時代、夏の下関・・・。

17歳の高校生・篠垣遠馬(菅田将暉)は、「行為の際に相手の女を殴る」性癖のある父の円(三石研)と、その愛人の琴子(篠原友希子)と暮らしていた。

それで、生みの母の仁子(田中裕子)は父と別れ、川一本隔てた魚屋で、ひとり細々と暮らしていた。

仁子は、戦争中空襲に遭い、左腕の手先から先を失った。

そんな環境の中で、遠馬は幼なじみの千草(木下美咲)と親しく付き合っていた。

彼は17歳の誕生日を迎えたその日も、社の神輿倉の中で、それが慣習であるかのように体を重ねていた。

だが、自分が父の子であること、その血のおぞましさに、常に恐怖心を抱いていた。

飲み屋街の店で働く、琴子の頬や目の周りにはいつもあざが出来ていた。

・・・こうした父と子、母と子、そして男と女たちの、性と暴力、血と風土を背景に、物語は波乱の展開を見せながら、衝撃的な終盤へと向かっていくのだ。

父親は欲望むきだしで、獣のように見境もなくグロテスクに生きていた。

性や暴力の発露を求めながらも、母や父や父の同棲相手の女という、父から暴力を受けてきた女性たちの存在は、少年遠馬の内面の激しい葛藤となった。

小説と同じく、昭和最後の年のある一瞬を切り取りながら、原作の描かなかったエンディングがラストに用意された。

舞台となる川辺と呼ばれる地域には、一種独特の時代の匂いが漂っている。

出演者は、みんな達者な役者ぞろいだ。

ドラマの後半の、母親役の田中裕子の演技には凄みさえあるかと思えば、性と暴力のはざまで悩むヒロインの千草を体当たりで演じる木下美咲は、みずみずしいミューズのような存在だ。

千草は遠馬を通じて、母親とも心を通わせていくのだが、このあたりはしたたかに生きる女同士の強さも垣間見せる。

こうして観てくると、菅田将暉と木下美咲は清潔感があり、田中裕子と三石研にはふてぶてしい重量感が漂っている。

篠原友希子も、大事な役どころで力の入った演技を見せ、どの役も出色の出来だ。

父親の死後、主人公遠馬は、彼を取り巻く三人の女たちの間をめぐり、川辺の町から出てまたその町に戻ってくる。

その遠馬の眼差しの先に、何が見えているのか。

この作品、人間の心の深い闇を描いて秀逸である。

女たちは、それぞれ本音を隠してしたたかに生きている。

そして、彼女たちの強さもほとばしる欲望も、すべてが官能的である。

青山真治監督の映画「共喰い」は、「原作」に近くありながら「原作」の枠を超えたといってもいい意欲作だ。

本年度の、日本映画のベストテン入りも取りざたされている。

この作品は、川辺という土地の空間にも大きな意味があって、ドラマに登場する小さい川は、潮が入ってくる河口があって、潮が引いたときすべてがなくなるのだが、また潮は満ちてくるということが、ひとつの時代が終わり、人間がまたそこから生まれていくということと、どこかで重なっているのかもしれない。

原作者の田中慎弥の言うように・・・。

原作の方は、昭和63年を起点とする現在進行形で展開するのだが、映画の物語の方は昭和が終わって以後の時点から、あの時期を振り返るのだ。

物語の時間は過去になるが、映画を観る人間にとっては、それは常に現在として展開していく。

このドラマの最後・・・。

「そして年が明けて昭和が終わった。昭和64年1月7日、午前6時33分。満潮に近い時間だった」

この日時は何と、十二指腸乳頭周囲腫瘍のため、昭和天皇が87歳で崩御された時なのである・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

アカデミー賞女優、アンジェリーナ・ジョリー渾身の初監督長編映画である。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の特使として活躍する彼女が、1992年のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を、この作品の舞台に選んだ。

自身が脚本も手がけ、内戦勃発によって、突然敵と味方に分かれてしまったカップルと、男性たちの暴力になすすべなく曝される、罪なき女性たちの悲劇を描いている。

これまでも、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争をテーマにした作品は多々作られてきたが、そこにいて体験した人間の慟哭を、これほど生々しく映し撮った作品があっただろうか。

アンジェリーナ・ジョリーのデビュー作とはとても思えない、迫真に満ちたドラマの展開から片時も目が離せない。

1992年のボスニア・ヘルツェゴビナ・・・。

セルビア系ボスニア人の警官ダニエル(ゴラン・コスティック)と、ムスリム系の画家アイラ(ザーナ・マリアノヴィッチ)は、付き合い始めたばかりの普通のカップルであった。

だが、紛争が勃発し、アイラは捕虜として連行され、二人はいきなり敵味方に分かれてしまう。

捕虜たちへの暴行がまかり通る兵士宿舎で、アイラとダニエルは再開するが、彼は敵対するセルビア系ボスニア軍の将校となっていた。

ダニエルは、アイラを何とか救おうと手を差し伸べるが、二人の関係にも葛藤と苦悩が忍び込み、全く出口の見えない展開が待っていた・・・。

ヒロインのアイラだけは、かつて恋人だったセルビア人将校ダニエルに守られるが、多くの女性たちは兵士たちの凌辱を受け、あるいは殺される。

映画は、どの暴力シーンも重く、暗い。

それは、救いようのない地獄だ。

出演者のほとんどが、紛争を生き延びた人たちで、もちろん演技の経験もない。

撮影中に、過去を詳細に語る人も多く、それらをアンジェリーナはできる限りドラマの中に取り入れたそうだ。

ボスニアでは、民族浄化という名目で公然とレイプが行われ、その不条理に踏みにじられた、多くの女性たちの悲しみが描かれる。

ドラマでの将校ダニエルの葛藤はよく描かれているが、欲を言えばアイラの心の葛藤にもっと踏み込んでほしかった。

それと、二人が密会を重ねるシーンは、現実の問題として、この状況下で相当困難だったと思われるのに、映画ではしばしば二人の出会いのシーンが登場するのだが・・・。

残念だったのは、日本公開版が全編英語だったことだ。

アメリカ映画とはいえ、セルビア人たちの話す、当然ながら決して上手ではない英語が、どうしても気になって仕方がなかった。

意味は字幕スーパーで理解できるだろうから、ここは、登場人物たちもすべて現地人なのだら、母国語で喋らせてほしかった。

身を持ってボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を体験した、この作品の出演俳優たちが、決して脳裏から消え去ることのない悲しみの記憶を、彼ら自身の言葉で、だ・・・。

アンジェリーナ・ジョリーは女優業を筆頭に、6人の子供の母親でもあり、UNHCR特使、アメリカ外交問題評議会などの活動には、目を見張らせるものがある。

偉い女(ひと)だなあと思う。

初監督作品として選んだ今回のテーマが、いまなお民族、宗教間の問題が不安定なボスニア・ヘルツェゴビナとは驚きである。

アメリカ映画「最愛の大地」は、最初から最後まで緊張感を保ったまま観る者をひきつけ、全く目を離すことができない。

チャレンジャーとしてのアンジー恐るべしである。

戦時下のレイプという性暴力を、アンジェリーナ・ジョリーは、心掻きむしられるような、実にリアルな、ドキュメンタリーに近いドラマ映像で綴った。

人間の尊厳を破壊する、これは重く暗い物語だ。

しかし、彼女は果敢にこの作品に挑戦した。

「過去を変えることはできないけれど、未来は私たちの自由になる」

気迫十分、平和への祈りを込めた力作である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

この映画は、まだ50歳になったばかりのスティーヴン・ソダーバーグ監督の、最後の劇場映画という触れ込みだ。

26歳の時「セックスと嘘とビデオテープ」で史上最年少パルムドールを受賞して、37歳の時「トラフィック」でアカデミー賞監督賞を受賞し、世界中にその名を知られるようになった。

彼の作る純粋な劇場映画としては、これが最後だと明言した作品だ。

作品は、ヒッチコック風の愛憎のサスペンスである。

濃密でスリリングな内容で、タイトルの意味は薬物の「副作用」で、現代的な社会問題を取り上げ、独特の作風で味付けしたドラマとなっている。

ソダーバーグ監督の幕引きにふさわしい、一作だ。

あらゆる情報が行き交う都市、アメリカ・ニューヨーク・・・。

28歳のエミリー(ルーニ・マーラ)は、最愛の夫マーティン(チャニング・テイタム)をインサイダー取引の罪で収監され、幸福の絶頂から絶望のどん底に突き落とされる。

マーティンの出所により、その数奇な人生は好転するかと思われたが、エミリーは彼が不在の間に鬱病を再発させ、自殺未遂を起こしてしまう。

そこで精神科医バンクス(ジュード・ロウ)は、彼女に新薬を処方するが、今度は薬の副作用で夢遊病を発症してしまった。

しかしエミリーは、その薬のおかげで夫の関係も回復したと言い張り、服用を辞めようとしなかった。

ある日、彼女はついに夢遊病状態となって、眠ったまま自宅でマーティンを殺すという、殺人事件を起こしてしまった。

バンクスは主治医としての責任を問われ、キャリアも家庭も失いかねない状態に追い込まれる。

彼は、自らの名誉のため、独自の調査に乗り出し、センセーショナルな殺人事件の背後に渦巻く、衝撃的な真実に迫っていくのだった・・・。

危険な“副作用”(サイド・エフェクト)を招く、男と女のサスペンスフルな心理ゲームだ。

ドラマは、意外な真実が明らかにされていくが、薬と精神科医に頼るアメリカの都会人、薬害副作用の恐ろしさ、薬剤メーカーと医師との共犯関係、殺人事件に絡む様々な要素を、かなりわかりやすく取り入れた物語だ。

ドラマのテンポも程よく、前半では心理サスペンス、後半になって二転三転のミステリーとなる。

この転換劇は、ソダー・バーグ監督独特の職人芸のようだ。

バンクス役のジュード・ロウは誠実なファミリーマンで、ミステリアスな女性たちに魅せられていく、精神的な葛藤を迫真の演技で表現し、バンクスを惑わせるエミリーに扮するルーニ・マーラの、可憐なルックスに似合わぬ大胆な振る舞いは、魔性の女を想わせるに十分だ。

そのマーラと艶やかさを競う、女医シーバート役のキャサリン・ゼタ=ジョーンズはこの物語のキーパーソンだが、さてバンクスの味方なのか敵なのか。

スティーヴン・ソダーバーグ監督のアメリカ映画「サイド・エフェト」は、はかなげな美しさをまとった精神疾患を持つヒロインと、気鋭の精神科医との危うい関係を描いており、興味尽きない。

この作品は、ソダー・バーグ監督の野心的な冒険作だ。

幸せを取り戻したい、悩める患者を救いたいという男女の切実な想いが、全く動機の見当たらない殺人事件によって強烈にねじれてしまい、二転三転のミステリーへと展開していく。

人間の心とは、こんなにも謎だらけで、妖しく胸をざわつかせるものか。

スコット・Z・バーンズの、ひねりの効いた、斬新なオリジナル脚本も功を奏している。

人間関係のつながりには少々無理筋も感じるが、才気煥発のソダー・バーグの作家性十分で、いかにもアメリカ映画らしい作品だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

瀬戸内寂聴が40歳の時に書いた私小説をもとに、 「海炭市叙景」(平成22年)の熊切和嘉監督が映画化した。

女と男の、断ちきられる情念を描いている。

日本映画らしい情緒の漂う作品だ。

二人の男の間で揺れ動く、ひとりの女の愛の迷い・・・。

現実には考えにくいドラマだが・・・。

一週間を二つに分けて、妻子と家庭を持つ不遇な作家と結ばれている女性、さらに別れたかつての恋人という、まことに厄介な四角関係を、女性の目線で見つめながら描かれる。

大人の映画だが、古めかしさは否めない。

年上の男との包み込むような穏やかな愛も、年下の男との激しい愛欲も、そのどちらもが女の心を乱し、また満たしている。

ちょっと風変わりな、大人の愛の物語だ。

これまでも映画やテレビドラマになっているが、原作者に言わせると、本作が原作に最も近いそうだ。

昭和30年代・・・。

妻子ある年上の作家・小杉慎吾(小林薫)は、長年、相澤知子(満島ひかり)と一緒に暮らしてきた。

慎吾はあまり売れない作家で、妻のいる家と知子の家を、週にきっちり半々行ったり来たりしていた。

知子は、慎吾に妻と別れてほしいと考えたことはない。

自分が、この平穏な生活に満足していると思っていた。

しかしある日、木下涼太(綾野剛)が訪ねてきて、知子の生活は微妙に狂い始めた。

涼太は、昔知子が結婚していた頃、どうしようもなく恋に落ち、夫ともに子供も捨て駆け落ちした男だった。

知子は慎吾との関係を続けながらも、涼太と再び関係を持ってしまう。

そうして、知子を求める涼太の情熱は、やがて、知子が心の奥にしまいこみ、自分自身でも気づいていなかった本当の気持ちを、揺さぶり起こして行くのだった・・・。

原作は、出版されてから50周年になる、瀬戸内寂聴の100万部を超えるロングセラーだ。

もともと、寂聴が自身の体験をもとに書いた小説で、彼女の人生遍歴に近い。

登場人物たちの台詞も少なく、これ以上望めないほどに絞り込まれている、脚本の完成度はかなり高い。

俳優はしたがって、微かな表情の変化でその心理状態を演じるしかないので、よほどの演技力が必要だ。

何だか少し頼りなさそうに見える脆さとともに、反面自我の強さも見せる、満島ひかりの演技の切れはさすがだ。

いま活躍中の若手女優の中でも、かなりの素質をうかがわせる、頭の回転の早い女優ではないか。

彼女の演じる知子は、慎吾と週の半分だけ同居している。

そこへかつての恋人が現れ、慎吾の妻も登場する。

凡人には想像もつかない彼ら四人の関係は、それでいて、うじうじした陰湿なものではなく、ときには穏やかにあるがままに展開する。

自身の女の業に苦悩するヒロインの演技は、ときに火花を散らす激しさもあって、上手いなあと思った次第・・・。

包容力があるように見えて、実はあざとく、どこか狡くて愛嬌のある男を演じる小林薫もはまり役だ。

もっとも、うらぶれた男のなれの果てはこんなものか。

もっと溌剌とした青年だったはずの、涼太役の綾野剛は印象度で劣る。

日本家屋を基調とした画面作りも、なかなか凝っている。

映像はカラーを抑え気味にして、陰影が濃い。

男と女の愛の時間は断ちがたいが、男たちにどうにも生気がなくもどかしい。

女心の細かい心理描写が緻密に描かれているところは、往年の成瀬巳喜男監督の傑作「浮雲」を思い出させる。

昭和30年代のレトロな風景とともに、すっきりとした着物姿の男女も悪くはない。

主人公が普段着ている、一見粗末な(?)ワンピースと下駄の取り合わせなど妙に懐かしいし、鎌倉の慎吾の家を訪ねる知子の、白い着物姿が太陽に眩しく映える場面が印象に残る。

瀬戸内寂聴の原作では、エロティックで生々しい性描写も巧みに描かれていて、それが本来この作家の非常に上手いところでもあるのだが、映画の方でひどくよそよそしいのは、単なるよろめきのドラマではなく、それを「情念」としてとらえ、どこまでも心理描写に徹しているからだ。

したがって、「情念」のお話ではあっても、ぎらついた演出、描写は一切ない。

しかしこのドラマは、古風を承知でないととても観られない。そういう作品だ。

映画「夏の終り」(公式サイト)は、思いのほか重厚で静寂なドラマだし、忘れかけていた日本映画がよみがえった感じがする。

熊切和嘉監督の、好演出が光る一作である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

フランス映画界の至宝ジャンヌ・モローと聞いただけで、注目せずにはいられない。

まことに、久しぶりではないか。

かつて、ルイ・マル監督の「死刑台のエレベーター」(57)、フランソワ・トリュフォー監督の「突然炎のごとく」(61)など、名監督たちの傑作に出演し、時代の寵児であった。

その御年85歳になる名優ジャンヌ・モローを擁して、エストニアの新鋭イルマル・ラーグ監督の描く作品は、憧れのパリにやって来た家政婦と高級アパルトマンで暮らす老婦人の物語だ。

エッフェル塔、凱旋門、カフェにクロワッサン、そしてシャネルといったパリの素顔を背景に、境遇の異なる二人が生きる歓びを見出すまでを描く、感動の実話である。

作品の出来もよい方だ。

雪深いエストニアの田舎町・・・。

アンヌ(ライネ・マギ)は、夫とも離婚し子供たちも巣立ったあと、2年間介護した母が息を引き取った時には、心身ともに疲れ切っていた。

そのアンヌに、パリで家政婦の仕事が舞い込む。

アンヌは心機一転、憧れのパリへ旅立つが、彼女を待ち受けていたのは、高級アパルトマンに独りで暮らす気難しい老婦人フリーダ(ジャンヌ・モロー)だった。

実は、雇い主はカフェを経営するステファン(パトリック・ピノー)だったが、フリーダは家政婦など求めていなかった。

フリーダは不機嫌になり、訪れてきたアンヌを冷たく追い返そうとするのだったが・・・。

二人の女の間で、相容れない感情がぶつかり合うが、それも時とともに変化が現われ始める。

気難しく頑固な老婦人フリーダと、孤独な心でパリの夜の街をさまようジャンヌ・・・。

ステファンとフリーダが、実は若い頃年の離れた恋人同士だったことや、フリーダがはるか昔にパリに来て、エストニアとは縁が切れ、友人もいない天涯孤独の身であることがわかってくる。

ジャンヌ・モローの存在感はさすがで、老優健在なりだ。

フランス、パリ、紅茶、、クロワッサン、シャネル、メイドとくれば、まさに貴婦人はやはりジャンヌ・モローということになるのだろうか。

この映画は、二人の女性が中心にいて、馴染みの名前ではないが、好演のライネ・マギはエストニア生まれで、この作品が初めての主役作品であり、パリの家政婦って、こんなにも颯爽としていてカッコよいものなのか。

フランス・エストニア合作の「クロワッサンで朝食を」は、イルマル・ラーグ監督の母の実人生がこのサック品のもととなった。

老女のフリーダは、もちろん自分の死期を知っていて、生きる歓びさえもなくなって、誰かがそばについていなければならない。

ロマンティックな人生を求め、家族や故国からも離れ、強い孤独にさいなまれている。

一方のアンヌにしても、ステファンにしても、それなりの人生があったが、これから何をしたいのか不確かなアンヌ、フリーダの支配から解放されたい(?)ステファン、彼らが今後自分らしく生きるために何を必要としているのか。

映画は、そのあたり、日常的風景をきめ細かく撮りながら、ほどほどの説得力もあって、二人の行方に関心が高まるのだ。

ドラマは、孤独な二人の女の魂を追うように、ぎくしゃくとしたお互いの心の動きを緻密な演出で見せる。

頑固なフリーダが、新しい家政婦に少しずつ心の扉を開き始めるのだが、本作でのジャンヌ・モローのように誇り高く女を捨てずに生きるには、日本のような国の環境ではまだまだ難しいかも知れない。

この作品のために用意されたジャンヌ・モローのシャネルファッションは、ココ・シャネルと親交あったモロー自身のすべて私物だそうだ。

シャネルの自宅に会った屏風や手縫いのイヴ・サンローランのカーテンなど優雅なインテリアも必見で、これが本物のパリジェンヌの暮らしなのだろうか。

この作品の、また別の見どころだ。

そのせいか圧倒的に女性に人気の作品で、公開初日は行列ができたほどだ。

どこまでもジャンヌ・モローの映画である。

それから、確かモダンジャズを取り入れた素晴らしい作品だったが、傑作の誉れ高いフランス映画「死刑台のエレベーター」も、近々再上映されるようだ。

もう一度、観てみたいものだ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

傑作「無言歌」 (2010)のワン・ビン監督が、また新たな驚きをもたらした。

ワン・ビン監督がカメラを向けたのは、中国でも最も貧しいといわれる、雲南省の山中に暮らす、10歳、6歳、4歳の幼い三姉妹だ。

びゅうびゅうと鳴る、風の音・・・。

ほとんど、止むときもないような、風の音・・・。

母は家を出た。

父は出稼ぎに行った。

3200メートルの高地の貧村で、三人だけで暮らす幼い姉妹がいた。

急激な経済的繁栄に沸く中国で、この作品は政治的なメッセージを発することではなく、これほどの格差が厳然として存在することを示した、ワン・ビン監督出色のドキュメンタリーだ。

そこには、やがて消えゆく村の記憶がある・・・。

中国西南部雲南省の、標高3200メートルの山地に80戸の家がある。

長女インイン10歳、次女チェンチェン6歳、三女フェンフェン4歳は、三人だけで簡素な家に暮らしている。

子供たちの両親は、家に不在だ。

わずか10歳の長女が、妹たちの面倒を見て、幼いながら山羊や羊など家畜の世話や、畑仕事に一日を費やす。

やがて、町から父親が戻ってきて、子供たちを町に連れて行くことを考えるが、経済的な問題から長女だけが村に残る・・・。

生まれたときから貧しさしか知らない長女は、子供らしい笑みひとつ浮かべることもない。

ひとり黙々と働く。宿題はこっそりとやる。

そうしないと、祖父に叱られるのだ。

長女インインは近くの小学校に通っていて、学校では梅蘭芳の生涯を読む。

それが終わると、近所の少年ヨンガオと馬糞ひろいに汗を流すのだ。

暗く湿気のない家には虱がいて、姉妹はしょっちゅ体を掻き、せっせと虱を退治している。

虱のチャンピオンはフェンフェンだ。

ジャガイモをかじる少女インインの姿に、ジャガイモすらなかった時代の日本の子供の体験を想い起こさせる。

ジャガイモが貧しさの象徴みたいな・・・。

そして、穴の開いている長靴を履き、姉妹が寄り添って生きている、その映像のずっしりとした重さ・・・。

映画は、ごく普通の貧しい農民の家族と、彼らの日常生活を淡々と綴っている。

カメラはただひたすらに子供たちを捉え、奇跡とも思えるような瞬間を記録していく。

そして、カメラは一切の妥協も同情もせず、同じ中国でも、経済成長などとは無縁の寒村の暮らしを、無言で見つめ続けるのである。

こうした家族のあり方に、過去な環境の中で生きるために、いかに適応するのか、またいかしにして子供たちは成長するのか、彼らの原初的な生活をワン・ビン監督は見つめる。

音楽もなければ、ナレーションもなく、説明のテロップもほとんどない。

それでも、時々聞こえる子供たちの声や、風の音だけを伝えるスクリーンは、どこまでも謙虚に、詩的に、ほの暗い光しか射さない家の中の映像を見せて、そんな中で、インインがジャガイモをむしゃむしゃと食べている。

いや食べているというより、かじっているのだ。

そんな幼い子供たちの姿が、深い人間性と尊厳を感じさせ、フランス・香港合作映画「三姉妹~雲南の子~」は、それを雄弁に語っている。

観客は、どんな環境でも輝く命、たくましい生のエネルギーが、長女インインの眼差しに宿っていることを知るのである。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

神奈川近代文学館の今日の企画展は、画家・作家また装幀家として今なお創作活動を続ける、司修と宮沢賢治の特別展である。

本展は賢治没後80年にあたることもあって、彼の作品を司修独自の表現で描いた、絵本原画を中心に紹介している。

賢治と司修の夢のある物語世界だ。

2011年3月の、東日本大震災から復興への祈りを込めて催される本展は、様々な「注文」と「仕掛け」を楽しめるような展示となっている。

賢治の童話は、その独創性に満ちた絵によって、子供から大人まで楽しませてくれる。

第一部「賢治童話の宇宙」では「宮沢賢治童話集」の挿絵から、昨年の新作絵本「グスコーブドリの伝記」「雨ニモマケズ」に至る原画の展示、第二部「司修の絵本の世界」では、彼が17歳から独学で絵を学び始め、CGも含め新しい手法を取り入れた自由な発想で、数々の作品を生み出した、幅広い表現を目にすることができる。

宮沢賢治の童話など、50年近くの間に司修の手がけた絵本は130冊を超えている。

それら数々の作品を支える共通の土台として、賢治の芸術と根底で響き合う、孤独感や幻想性、神秘性を感じ取ることができる。

水彩、パステル、CG、油彩、ペン、色鉛筆と、司修の多彩な才能が、暗示に富んだ静寂な世界へと観る者を誘う。

関連行事としては、9月7日(土)司修の講演「賢治の絵本を語る」、9月21日(土)グラフ誌のコラージュなどで小さな絵本を作る記念ワークショップ、9月22日(日)23日(月祝)文芸映画「風の又三郎」上映(いずれのイベントも13:30~、講演と映画は有料)など盛り沢山だ。

この展示会のタイトルは、賢治の作品「注文の多い料理店」にかけたものだ。

賢治と司修の織りなす、童話と絵画のコラボレートの世界に思いをはせるのも、また一興かなといったところだ。

夢いっぱいのユニークなこの企画展、9月29日(日)まで開催されている。

尚、次回展示は10月5日(土)から、生誕140年記念「泉鏡花展」で、こちらもちょっと楽しみだ。

福品第一原発の汚染水漏れをめぐって、国会が審議を先送りしてしまった。

この呪わしき(?)問題を、五輪招致の決定前にふたをしなければ、招致に悪影響をもたらすからということらしい。

しかし、決定を待たねばわからないが、それは逆ではないのか。

何をおいても、汚染水対策を急ぐべきではないか。

汚染水は地上からのみならず、建屋海側からの地下水も港湾への流出が続いている。

対策には、いまだこれといった決め手はない。

放射能汚染の問題は、五輪招致の問題よりはるかに大きく、国際的に批判を受けている問題なのに、これを先送りするというのは如何なものか。

問題を先送りする神経がわからない。

いま、そんな場合ではないと思うが・・・。

国会の閉会中といえど、重要な案件を審議する必要があれば、いつだって開くこともできる。

それなのにこの緊急事態に、これから現場視察をして、審議日程を協議し、早くても今月中か来月(10月)、臨時国会になってからなどと、何とものんきなことを言っている。

どうせ国会閉会中なのだから、急ぐこともないと、政府部内ではささやかれているようだ。

この露骨な先送りには、様々な不安の声も聞かれる。

先日あるテレビの報道番組で、民主党の馬淵衆議院議員が2年半ほど前に、汚染水漏れに関して、遮水壁の設置について決定をみる直前まで行ったのにどうも莫大な費用が掛かるからと、東電上層部の思惑で反古にされたいきさつを知った。

そののち、馬淵氏は更迭されたことも話していた。

もしこのことが実施されていたら、今頃汚染水の問題は起きなかっただろうということだ。

東電は、金のかかることはやりたくない。

そこへ、政府が前面に出て来れば国民の税金を使うことになる。

東電はしてやったりかもしれないが、ゆゆしき問題だ。

ともあれ、遅きに失したけれど、政府が本腰を入れるとの覚悟のほどはわかったが、審議先送りなどそれから先はだらだらと一向に進展がない。

喫緊の問題を抱えて、これから福島の視察だなどと、何を寝ぼけたことを言っているのだろうか。

福島の原発処理に関しては、全世界の厳しい目が注がれている。

場合によっては、日本に賠償責任を求めるという声も出始めているのだ。

福島の現場を知らない政治家は、汚染水対策の遅れなど、さして問題ではないと思っているらしい。

放射能汚染水と東京五輪、政(まつりごと)と祭りごと、一体どっちが大事か。

子供だって判断できる。

福島漁協の組合長さんも、「とんでもない問題意識の低さだ。政治家は、そんなことも理解できないのか」と、怒りをあらわにしている。

この場に及んで、いかに日本の政治が機能していないか。

いかに、危機意識がないかということだ。

日本の政治の、いや政治家のレベルとは、この程度のものだったのか。

(そういう人を選んで国会へ送った、われわれ有権者の民度の低さも・・・)

恥ずかしくも、嘆かわしい限りだ。

・・・早いもので今日から9月、まだまだ厳しい残暑が続いているが、朝夕はもう虫の音すだく秋である。