主演高倉健の、6年ぶりの映画出演作品だ。

降旗康男監督とタッグを組んで20作目、高倉健の出演作品はこれまでの204作品を超えた。

一期一会、1200キロの旅を、ワンカットワンカット慈しむように撮影した。

夫婦の愛と様々な人々の人生を、丁寧に綴っている。

「大人の日本映画を作りたい」と、1934年生まれの降旗監督は、1931年生まれの高倉健を起用し、衒うところなく、人と人とが生きていくことの難しさを、長いロードムービーの中に浮かび上がらせていくが・・・。

詩情豊かで、風光明媚な日本の自然を背景にして、しみじみとした旅愁が伝わってくる。

富山にある刑務所の指導技官、倉島英二(高倉健)はのもとに、ある日、亡き妻洋子(田中裕子)の残した絵手紙が届く。

一枚には、一羽の雀の絵とともに、「故郷の海を訪れ、散骨してほしい」との想いが記され、もう一枚は、洋子の故郷である長崎県平戸市の郵便局への“局留め郵便”となっていた。

その受け取りの期限まで、あと10日であった。

洋子は、刑務所に慰問に来ていた歌手であった。

二人は結婚し、穏やかで幸せな夫婦生活を送っていた。

長く連れ添った妻は、お互いを理解したと思っていたのに、妻は何故生前その想いを伝えてくれなかったのだろうか。

同僚で家族づき合いのある塚本夫婦(長塚京三・原田美枝子)の反対もあったが、妻の真意を知るため、英二は彼女の故郷を訪ねることを心に決める。

自作のキャンピングカーで、英二は富山を発ち、同じキャンピングカーで旅をしている元中学教師杉野(ビートたけし)や、各地を転々としながらイカ飯の実演販売をする田宮(草剛)や南原(佐藤浩市)らと出会いも微笑ましく、彼らの想いや悩みなどに触れていく。

英二には、洋子との心温かくも、何気ない日常の記憶の数々が甦る。

そして、目的地にたどり着いた彼は、粉々に砕けた洋子の遺骨を、自ら海中に手を入れて、海に葬る。

この行為は、死者への限りないいたわりと優しさをあらわしていて、清々しい。

高倉健は存在感があって、いつもながらの好演で、さながら当人のドキュメンタリーを見せられているようだ。

さすがに、老いた感じは否めないけれど、彼ならではの、どっしりと構えた演技が自然体でいい。

役者の芝居で、この、普通にやる自然体というのが一番難しいのだ。

あの、ぼそっと言う寡黙な男のセリフが魅力的でもある。

夫婦愛を描きながら、受刑者や犯罪者に対する、降旗監督の気配りも感じられる。

この降旗康男監督の作品「あなたへ」は、核となる事件がとくにあるわけではない。

旅の途中で出会う人たちとのエピソ-ドもよいが、通りすがりのさりげないめぐり逢いのスケッチに終始しているので、同じロードムービーでも、「星の旅人たち」のような、奥行や深みが、せっかくのドラマとしては欲しかった気もする。

どんな旅でも、何か心の琴線に強く触れるものは必ずあるものだ。

映画の中で、ビートたけし演じる杉野が、俳人山頭火を引き合いに出すシーンがあるが、あれなどは、旅するもののさすらう心が盛り込まれていてよかった。

どっしりとした立ち姿の、俳優高倉健だからこそ「魅せる」人気が先行する佳作だが、正直のところ日本映画としてはやや物足りなさも感じる。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

フィリップ・ファラルドー監督のカナダ映画だ。

カナダ・アカデミー賞では、主要6部門を独占した。

生と死を、どうとらえたらいいのか。

人は、悲しみをどうやって乗り越えてゆけばよいのか。

ここに、再生に向かって強く生きようとする人たちがいる。

大変シリアスなテーマを扱っているのだが、全編にわたって軽やかなユーモアが感じられる。

それが、この映画の救いかも知れない。

モントリオールのある小学校・・・。

冬の朝、教室で、担任の女教師が首を吊って死んでいた。

生徒たちはショックを受け、学校側は生徒たちの心のケア、後任探しの対応に追われる。

そんな中、アルジェリア移民の中年男バシール・ラザール(モハメド・サイード・フェラグ)が、代用教員として採用されることになった。

担任教師となったラザールと子供たちの、新しい学校生活が始まった。

ラザールは、その温和な性格から、早々と子供たちと打ち解けるのだったが、その授業のやり方は洗練されているとは言えなかった。

やや時代遅れで、前任の先生の時とはまるで違うラザールの授業に戸惑いながらも、子供たちは、徐々に以前の生活を取り戻していくのだったが・・・。

実はラザールは、祖国で傷を負っていることが明らかとなり、彼が教員の資格を持っていないどころか、カナダの正式な永住権を持っていなかったことが知られてしまう日が来た・・・。

朴訥な教師ラザールには好感ももてるが、彼は履歴を偽って代用教員に収まったのだった。

前の担任教師の、自殺の理由については明かされていないが、生徒たちの間には当然驚きの声が上がり、何故、どうしてということが一部の生徒たちの頭から離れなかった。

その現実を遠ざけようとする、学校側のやり方に疑問を持つ生徒や、そのことを気にしていないふりをする生徒への苛立ちとか、実はラザールが正式な移民ではなく、カナダに逃れてきた難民であったことも判明し、周囲に様々な波紋を呼ぶ・・・。

しかし、この映画が、ユーモアをも感じさせながら、何だかどうしようもなく悲しいのはどうしてだろうか。

学校や生徒にとって大事な問題を目の当たりにして、多くは語られていない。

それは何故だろうか。

代わりの教員が、教壇に立つが、彼は彼で大きな過去を背負っている。

教室で、生徒と彼の間に通い合うものは、おそらくその朴訥さ、誠実さ、真摯さだろうか。

ドラマは、不協和音を押し殺すかのように(?)、どこまでも静かに展開する。

ラザール先生は、少々野暮ったいし、授業の仕方も平凡だが、いつも生徒には真摯に向かい合っている。

そんな先生の前に、前任者の死で傷ついた生徒たちが、少しずつ心を開き始める。

それはいい。

気になるのは、ドラマ冒頭に描かれる、前任教師の突然の死がとても重いはずなのだが、どこか軽く扱われてはいないか。

ドラマに深い追及もなく、十分に描かれているとは言えない。

それと、どこからともなく現れた謎めいた代用教員ラザール先生は、政治難民の身でありながら、履歴を隠すほどの深い悲しみを負っていた。

それらは、このドラマの深層部分でどう関わり合い、どういう意味合いをもたらしているだろうか。

細やかなディテールを描きつつ、温もりのある、優しい物語でありながら、核心の部分が不鮮明である。

ファラルドー監督の脚本には、もう一押し工夫を求めたい。

カナダ映画、フィリップ・ファラルドー監督の「ぼくたちのムッシュ・ラザール」では、大人が子供たちを導くということが小さな救いとして描かれるが、学校の教室は決して絶望をぶつけ合うところではない。

重い過去があり、悲しみがあっても、その上を優しく吹いていく一陣の風がある。

その大人と子供の頭上を吹きすぎる風を、ため息交じりの呟きととらえれば、それは悲しみから再生への一編の詩のような映画ともなりうる。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

戦後70年近くたって光をあてられた、ブラジルの日系移民社会・・・。

そこには、衝撃的な真実の物語があったことをご存知だろうか。

日系移民の大半は、第二次世界大戦後のブラジルで、日本が戦争に勝ったと信じきっていた。

当時のブラジルと日本は国交が断たれており、正確な情報は当地に伝わっていなかった。

あらゆる情報がデマではないかという疑心暗鬼の中で、日本の戦争勝利を断固として唱え続ける“勝ち組”と、それを信じようとしなかった少数派の“負け組”の人々がいた。

“勝ち組”の勢力は、“負け組”を汚(けが)れた心を持つ国賊として断罪し、ブラジル各地の日系人社会で襲撃事件を引き起こしていた。

いわば、分断された日本人移民同士の抗争である。

このドラマはほぼ日本語だが、資本もロケもすべてブラジル製作の映画で、「善き人」のヴィセンテ・アモリン監督が歴史の暗部に切り込んだ、意欲作だ。

サンパウロにある、小さな町・・・。

戦争終結後、多くの日本移民の大半は、日本が戦争に勝ったものと本気で信じこんでいた。

そんな中、日系人コミュニティの精神的リーダーである、元日本帝国陸軍の大佐ワタナベ(奥田瑛二)は、大和魂の名のもとに、裏切り者の粛正に乗り出した。

ワタナベの一派が標的にしたのは、日本が降伏したという事実を受け入れた同胞たちだった。

ワタナベによって刺客に仕立てられた、写真館の店主タカハシ(伊原剛志)は、血生臭い抗争の中で心身共に傷つき、妻ミユキ(常盤貴子)との愛さえも引き裂かれていくのだった・・・。

「皇軍不敗」を信じることの呪縛から、次々と惨劇が起きる。

ここも閉ざされた社会だ。

国賊、国賊とよく言ったものだ。

いま聞いても、この言葉は悍ましい響きを持つ。

それは、汚れた心の持ち主とされた。

日本人を象徴するように、「一億玉砕」という言葉が流行した。

だが、そこから生まれてくるものは、戦争の悲劇が生んだ狂気だけであった。

確かに、この映画には「善玉も悪玉もいない」(?!)

タカハシの葛藤は、もっと強烈なものではなかったのか。

常盤貴子は、ほとんどしゃべらず、セリフも少ない。

脅えきって、硬直したような演技はそれなりに気にもなる。

ブラジルには、当時多いときは100万人を超える日系人がいた。

そんな国で、人々は何を信じ、何を心のよりどころとしていたのだろうか。

登場人物たちは、誰もがそれぞれやりきれない葛藤を抱えて生きている。

遠く祖国を離れたブラジルの地で、日本人移民は日本に帰りたくても帰れなかったのだ。

その厳然たる現実を見つめる時、見ているものにはあまりにも辛い映画だ。

日本は負けた、負けたと言いふらせば、不届きものとして国賊とされたのだ。

それなのに、勝った、勝ったと叫ぶ“勝ち組”は、ごく普通の市民だったということだ。

ヴィセンテ・アモリン監督のブラジル映画「汚(けが)れた心」は、ごく平凡な男タカハシとその妻ミユキのたどる痛切な運命を軸に、その背景となった歴史の真実を炙り出している。

ここにも、戦争の不条理がある。

地球の裏側の、日本から遠く離れた国で、日本人同士が激しい抗争を何年も続けていたとは・・・!

この映画、ブラジル製作で、どうして日本では作られなかったのだろうか。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

1970年代前半、東西冷戦下の時代の、二重スパイをめぐる抗争を描いたドラマである。

スパイ小説の巨匠といわれる、ジョン・ル・カレの原作をもとに、スウェーデン人のトーマス・アルフレッドソン監督が映画化した。

重厚感あふれるサスペンスと、ヒューマンドラマが融合したような、それでいてミステリアスな作品となっている。

タイトルを見ると、あの曲芸団のサーカスに起きた事件ものかと想像されるが、全く違っている。

サーカスとは、英国諜報部のチーム名だ。

その中にいる裏切り者を炙り出すという、はらはらするようなドラマだ。

だが、派手な銃撃戦もアクションもない。

実在の事件をもとに描いているが、じわじわと謎解きを進めていく展開は、まさに心理劇だ。

東西冷戦下、英国情報部M16(通称サーカス)は、ロンドンのケンブリッジに本部を置いていた。

そんな中、リーダーのコントロール(ジョン・ハート)は、組織幹部の中に潜り込んでいる、ソ連の二重スパイ(通称もぐら)がいるとの情報を得る。

老スパイのスマイリー(ゲイリー・オールドマン)は、ブダペストにいる情報源との接触を試みるが失敗し、それにより二人はこの組織を去ることになる。

その直後にコントロールは謎の死を遂げ、引退したスマイリーのもとに、‘もぐら’を探し出せという新たな命令が下ったのである。

いわゆる標的となる疑惑の幹部というのは、ティンガー(鋳掛け屋・トビー・ジョーンズ)、テイラー(仕立て屋・コリン・ファース)、ソルジャー(兵隊・キアラン・ハインズ)、プアマン(貧乏人・デヴィッド・デンシング)と呼ばれる。

スマイリーは、過去の記録をさかのぼり、証言を集め、容疑者を洗い上げていく。

・・・浮かび上がるソ連の深部情報ソース(ウィッチ・クラフト)、かつての宿敵ソ連のスパイ・カーラの影・・・。

白黒(敵味方)の区別もつかない、灰色の世界に生きる男たちの孤独な魂が交錯する中で、やがてスマイリーは意外な裏切り者の正体を見出すのだ・・・。

この映画の鑑賞は、結構な頭脳戦となる。

セリフは極力排し、多くの情報を映像から読み取らなければならない。

時間軸が絶妙にシャッフルされているし、いきなり回想シーンが飛び込んできたりするから、話のつながりを組み立てているうちに、作品から置いてきぼりにされてしまうのだ。

ドラマ全篇が、濃密なミステリーだ。

何といっても、主役の、ゲイリー・オールドマンがずば抜けていい。

彼の表情は、笑いも悲しみも、怒りも失望も見せない無表情そのものなのだ。

そこには、凄みさえ感じられる。

存在感たっぷりだ。

表面は穏やかながら、その得体のしれぬ怖さがある。

わずかなセリフの抑揚と、手指の細かい動きが、心象を浮かび上がらせる。

トーマス・アルフレッドソン監督の、イギリス・フランス・ドイツ合作映画「裏切りのサーカス」は、とにかく上質のサスペンスフルな展開に翻弄される。

登場人物たちの愛や孤独、希望や失意、彼らの祖国への思いなど、重厚な演出に複雑な感情がにじみでている。

イギリス諜報部に潜む、ソ連の二重スパイをめぐって、孤独であることが必然とされるスパイの、哀しい宿命と愛憎の入り交じるヒューマニズムが交錯する騙し合いは、ふと我にかえったとき、すでに敵味方の区別さえもなくなってしまっている。

舞台で見ているようで、その見事な心理映画に、自分までもが、催眠術にかかってしまったような・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

ファン・ドンヒョク監督の韓国映画だ。

韓国で公開されると、460万人以上が動員され、国民の怒りが政府を動かし、問題を起こした学校を廃校に追い込んだ、実話を描いた衝撃の作品である。

かつて日本映画で、「闇の子供たち」というロングラン作品があったが、それに匹敵するほどの衝撃作だ。

今回、映画というエンターテインメントによって、はじめて社会が動き、国が動いたのだ。

これは、真正面から向き合って観るべき、社会派映画の秀作である。

霧の美しい田舎町ムジン(霧津)・・・。

美術教師イノ(コン・ユ)は、郊外の聴覚障碍者学校に赴任することになった。

ある放課後のことであった。

寮の指導教員が、女子生徒の頭を洗濯機の中に押し付ける行為を目撃し、生徒をかくまう。

その少女は、男女複数の生徒たちが、校長を含む教師から性的虐待を受けていたことを告げる。

自身が、幼い娘の父親でもあるイノは、大きな衝撃と憤りを感じ、この真実を告発することを決意する。

様々な妨害や葛藤がありながらも、イノは子供とともに法廷に立った。

しかし、彼らの前には、残酷で理不尽な現実が大きく立ちはだかるのだった。

裁判は難航をきわめるが、人権センターのユジン(チョン・ユミ)の勇気ある行動で、法廷に手話通訳者がついたり、やり手検事の手腕もあって、学園側の用意した証人たちの嘘が次々と暴かれていく。

だが、性的虐待という卑劣な事件でありながら、子供たちの親に公然と示談が持ちかけられる。

虐待を受けた子供たちは孤児だったり、親に知的障碍があったりで、校長たちは、はじめからそういう子供に狙いをつけて、犯行を繰り返していたのだ。

イノとユジンは、校長たちの蛮行を裏付ける、ある決定的な証拠を入手し、彼らの厳罰は確実かと思えたが、運命は思いもよらない仕打ちを用意していた。

そして、校長らの無残な虐待に耐えられず、自殺した子供の兄ミンス(ペク・スンファン)には、行き場のない復讐心が生まれ、哀しい暴走を始めるのだった・・・。

2000年から6年もの間、校長をはじめ、教員らの性的虐待が行われていた学校が、本当にあった。

2005年の事件発覚後も、加害者は法的な処罰を受けることなく、教壇に立ち続けていた。

この事実に憤りを感じた、人気作家コン・ジョンが事件を取材した小説を発表し、大ベストセラーとなった。

映画化を勧めたのは、作品を読んで感動した主演のコン・ユ自身だった。

映画化されるや、多くの人々が不条理な司法制度を批判、政府を動かすまでに発展し、李明博(イ・ミョンバク)大統領らによって、事件の再調査、法律改正、そして、実在する学校の廃校といった事態にまで及んだのだ。

映画の力が国家を動かしたのだから、大したものだ。

41歳の俊英、ファン・ドンヒョク監督の韓国映画「トガニ 幼き瞳の告発」は、ドラマの核となる、息詰まるような法廷シーンをはじめ、出演者たちもなかなかの好演で、リアルな告発サスペンスとしてもすぐれた作品だ。

とくに、難役なのに、子役たちの演技が素晴らしい。拍手である。

ドンヒョク監督の突込みも、静かだが鋭く、構成もしっかりしている。

全編に漂う、笑いのない不気味さが胸を打つ。

美術教師役のコン・ユは、もっと強い存在感を出してほしかった気がしないでもないが、ここはあえて抑えた演技に徹したのか。

深い悲しみをたたえ、障害があって、言葉を発せられない子供たちの瞳が、印象的である。

正義とは何だろうか、と考えさせられる。

社会的な弱者には、正義は行われないのか。

人間の弱さも強さも、こうした造形で抉りだされると、何ともやりきれない思いだ。

実話にもとづく悍ましい事件だが、映画だからこそ描ける真実、それが社会を、国を動かしたのである。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

荒唐無稽な、超ド級の夏映画だ。

アメリカコミックファンが泣いて喜ぶ作品には違いない。

7作の映画が合体したようなものだ。

ジョス・ウェドン監督が、大スケールで描くアクションシーンが見ものだ。

人 間の弱みや欠点を抱えた、様々なキャラクターたちが織りなす、一応ヒューマンドラマだ。

地球を危機から救う、完全にして無欠(?)のエンターテインメント作品を作り上げた。

これまで主役を張っていた、最強のヒーローたちが一堂に会し、チームを組んで世界を脅かす巨大な悪と戦うのだ。

果たして、史上最強に面白い(?)映画かどうか。

世界の絶滅の危機を前に、人類に残された最強の手段は、巨大すぎる力を持つヒーローたちを、最強のチーム“アベンジャーズ”として招集することであった。

億万長者にして天才発明家アイアンマン(ロバート・ダウニーjr.)、70年の眠りから覚めた伝説の騎士キャプテン・アメリカ(クリス・エヴァンス)、神々の国から追放された雷神ソー(クリス・ヘムズワース)、怒りによって巨人に姿を変える科学者ハルク(マーク・ラファロ)、美しすぎる魔性の女スパイ(スカーレット・ヨハンソン)、エリートエージェントとして弓の名手(ジェレミー・レナー)ら、多士済済だ。

自分たちの意に反して集結された彼らは、それぞれが心の傷に囚われ、ひとつのチームとして戦うことを拒む。

そして、やがて明らかにされる、彼らの過去と苦悩・・・。

彼らは、この宇宙で地球を救うことができるのか。

救済か、破壊か。

全世界を席巻するといわれる奇跡のプロジェクトが始動する、ハリウッドならではのエンターテインメントだ。

雷神ソーは、兄として弟ロキ(トム・ヒドルストン)を思いやる気持ちを持っていたが、ロキは地球征服と同じくらい兄ソーの復讐に燃えている。

そしてロキは、地球外の何ものかと共謀しながら、地球侵略の最終計画を着々と進めていく。

マンハッタン上空に次々と召喚される、地球外からの強力な軍勢を前に再結集したアベンジャーズは、人類史上最大の危機を迎えて、地球救済作戦を展開していくのだった・・・。

大画面いっぱいに、アクション映画のすべてが詰め込まれている。

さらにはイケメン、美女、スーパーメカ、それにエイリアンが絡んでくる。

神に匹敵する超人もいるし、超能力も持たないただの人間も“ベンジャーズ”の中にはいる。

しかし、彼らの一人一人に存在する価値があって、それぞれの見せ場はたっぷりだ。

ドラマの圧巻は、シールドのスーパーメカ・ヘリキャリアだ。

ここには総司令部が置かれ、アベンジャーズ総本部もあり、空中空母といった感じの巨大な代物だ。

とにもかくにも、ハチャメチャなドラマが誕生したものだ。

しかし・・・、尽きざるハリウッドの壮大なるマンネリズム(!?)に、あえて言わせていただく。

強烈に面白いはずの映画だが、個人的にはおそろしくつまらなかった。

ドラマは、たしかに息をもつかせぬアクションの連続だし、響き渡るサウンドも、その騒々しさは半端なものではない。

スクリーンに拡がる空中戦は、これはもうただならぬ見事な(!)壮絶さだ。

要するに、ジョス・ウェドン監督のアメリカ映画「アベンジャーズ」は、何でもありの、てんこ盛りの超ド級お子様ランチなのだ。

作品を観ていて、途中で退屈してしまい、眠気まで催し、どうにも白けた気分になったが・・・。

この映画に欣喜雀躍している、多くのファンがいることも確かだ。

全世界の興行成績では、「アバター」「タイタニック」に次ぐほどといわれるから、いやはやこれまた驚きである。

[JULIENの評価・・・★☆☆☆☆](★五つが最高点)

あれほど喧しかった、「ゾウゼイ、ゾウゼイ」の声は、すっかり鳴りを潜めてしまったようである。

様々な課題を残したまま、増税法案は成立した。

そう、国民の目から隠れた密室で、与野党三党談合の末に・・・。

増税論争で国民世論は二分され、国民生活より国家優先というわけだ。

そうなのだ。

国民生活など、二の次、三の次といった、可笑しな政治の世界には呆れるばかりだ。

こんな田舎芝居に、誰も腹を立てないのだろうか。

内閣不信任案など、野党の自民党は、最初から提出する気などなかったのだ。

三党談合体制には、どうにも納得がいかない。

衆議院解散を迫りながら、その時期を「近い将来に」と言った民主の提案を蹴っておきながら、自公民の三党首会談では「近いうちに」で合意した。

どちらも、同じような意味ではないか。

受け止めた言葉を「重い言葉だ」と言いながら、意味不明な釈明に思わず首をかしげたくなる。

政治家(政治屋)は、日本語を知らないのか。

デフレ下での増税は、とにかくまともではない。

こういうときの消費増税は、間違いなく、景気には大いにマイナスだ。

国民の大多数の反対まで押し切って、野田内閣はそれを強行した。

2014年4月から、段階的に最終的には10%まで引き上げられる。

当然、政府は税収増を見込んでいるから、一部が公共事業へ転用される恐れありだ。

つまり、政権交代で止まっていた大型公共事業が、また相次いで復活するのだ。

民主、自民、公明の三党は、公共事業を増やせと、手ぐすね引いて待っている。

何ということだ。冗談ではない。

政府は、二言目には社会保障の充実のためというが、その道筋は見えてこない。

結局13.5兆円という大増税が、ひたすら私たちの暮らしに重くのしかかってくるだけだ。

そして、家庭や企業、地域に、怒涛のように押し寄せてくることになる。

主婦を中心としたアンケート調査によると、消費税増税について96%の人が生活に大きな影響があると答え、社会保障が充実し安心して生活できると答えた人は、4%に過ぎなかった。

それほど多くの国民が、この法案の成立を歓迎していないのだ。

あくまでも、NO!だったのだ。

家庭はいつだって節約に努めているのに、さらに負担が増え、家計のやりくりは一段と厳しさを増すことになる。

暮らしの負担は、どれほどのものになるのか。

かりに年収500万円の家庭では、年間約33万円の負担増になるはずだ。

高所得者はまだいいが、所得の低い家ほど家計への負担は大きい。

大企業はほとんど影響を受けないからいい気なものだが、中小企業では軒並み倒産が増える。

それこそ壊滅的な打撃を受けることになるし、すでにもう一部では増税前から壊滅状態になっている。

死活問題なのだ。

三党合意など、自分たちの私利私欲、党利党略のご都合主義で、いつも国民は不在だ。

そんな中で、平然と行われる永田町の茶番劇が、日本という国を間違いなく蝕んでいく・・・。

だから、有識者たちまでが、消費税増税法案は天下の悪法だとまで言っている。

時がたち、歴史が、おそらくそのことを証明してくれるのではないか。

不景気な時の増税は、必ずや消費の低迷を招く。

仕事や職場、会社まで、消滅の危機をはらんでいる。

そんなことは、全くの杞憂だなんて言っていられなくなるのだ。

いま、大増税ありきということだが、どういうことかよく考えてみないといけない。

おそらく、この日本の政治は、戦後最大の危機に直面している。

消費税率の引き上げについては、まだ先のことだけれども、その時の政権が判断することになっている。

増税反対の政党が、与党として、増税を阻止することがあるかも知れない。

まあいずれにしたって、一日も早く、こんな先行き不透明な政治状況からは、脱却してほしいものだ。

衆議院解散の日は、そう遠くはない・・・。

次なる政権は、民主、自民、公明の連立政権だとの声もあるが、とんでもない話だ。

政治を、国民の手に取り戻さなくてはいけない。

暑い。暑い。

朝に夕に、間断なく降りしきる蝉しぐれ・・・。

暦の上ではもう立秋だというのに、これが、本当の夏なんだと想わせる猛暑が続いている。

原発事故から早いもので1年5カ月近く、避難者はいまなお16万人いるといわれる。

仮設住宅にいる人たちは、エアコンのあまり効かない、蒸し風呂のような生活を余儀なくされているという。

いまだに、大震災の復興復旧とは程遠い日々だ。

肝心の、国を挙げての除染作業は進んでいるのだろうか。

福島からの、脱原発の声が、政府にちゃんと届いているのかどうかも疑わしい。

福島市のエネルギー政策の意見聴取会でも、誰もが事故で踏みにじられた生活を語り、すべての原発を即時廃止するよう求めている!

政府の「討論型世論調査」によると、7割の人たちが原発ゼロを支持している。

毎週金曜日夕方の、官邸を取り囲む市民団体の脱原発デモは、主催者発表では20万人とも・・・。

それもますます広がりを見せており、これらの民の声に、野田首相は何を感じているのか。

市民団体メンバーとも面会する予定だったが、いまぐらぐらしている国会対応に追われていて、それどころではなくなってしまった。

多くの世論の反対を押し切ってまで、あれよあれよという間もなく、大飯原発だって再稼働させてしまった。

しかも、完全な安全確認のないままである。

そこが問題だ。

・・・にもかかわらず、次に再稼働すべきターゲットに、すでに狙いを定めている。(?!)

原発がなくても、電力は間に合っている。

計画停電もない。企業の操業停止もない。電車も動いている。

電力が足りない足りないとやみくもに騒ぎ立て、国民の不安を煽り立てるなど、もってのほかだ。

政府や電力会社の勝手な事情で、電力不足を過大に喧伝するものではない。

国民ひとりひとりの節電努力で、暮らしへの影響も少なく、この夏を乗り越えようとしている。

原発再稼働についても、政府は「国民的議論」をというが、福島の声や官邸前に集まる人々の声に、もっと謙虚に耳を傾けたほうがいい。

はなから聴く耳がないのか、国民を愚弄するにもほどがある。

何度でも言いたい。

人類は、核と共棲はできない。

人がいなくては、産業は成り立たない。

命と核と、どちらを取るのか。

答えは明らかだ。

枝野経済産業相も、個人の心情で言えば明日にでも原発を全部止めたいと語っている。

原発ゼロでも、生きてゆける暮らし方がきっとあるはずだ。

福島の教訓に学び、これを日本再生の好機ととらえ、節電と新たなエネルギーの創造を真剣に模索する時だ。

広島、長崎の核の悲劇を見るまでもなく、国は二度と福島の過ちを繰り返してはならない。(福島原発事故は人災だった!)

当然のように、野田内閣の支持率は、22%まで落ち込んだ。

民主政権の末期症状もいいところだ。

国民との約束をすべて(?)反古にし、裏切り、大多数の反対を押し切って、消費税増税を強行し、脱原発にまで背を向ける。

野田首相は、国民の多数が反対しようとも、やらねばならぬことはやらねばならないと突っぱねた!

再生の道は遠く、夢は、希望は、悲願は、諦めと、失意と、絶望へと、変わりゆくのか。

人間の良識を超えて、いよいよ狂気と独裁が堂々とまかり通るのか。

この暑い夏、700人を超える国会議員は何をしていますか。

国民から選ばれた政治家(?)全員が、それこそ命がけで、本当に命を懸けて、政治をやってくれていますか。

自分の身を捨てて国のことを考える、そういう人、一人としていますか。

国会は、いま何が起きてもおかしくないような、異常なな事態だ。

与野党入り乱れて、大きく波乱含みである。

時の流れは早く、立秋を迎えても、なおこれからも厳しい残暑である。

熱中症には、十分気をつけたい。

しかし・・・、人間とは不思議なものだ。

誰とは言わないが、人の見せる穏やかな作り笑顔が、よく注意して見ていると、ときに不気味な悪魔の微笑のように見えたりする。

悪魔のような・・・。

毎日、熱戦の繰り広げられているロンドン五輪は、日本勢もよく戦っているが、成績はというと・・・?

マスコミが、金メダル確実などとさんざん煽っていて、それで負けようものなら、国民はがっかりである。

金メダル、金メダルと騒がれているわりに、日本人選手が振るわない。

マスコミの、どこかゆがんだ報道もおかしい。

オリンピックともなると、選手たちのプレッシャーだって、大変だ。

「自分流」を豪語する、競泳の北島康介は敗退して三連覇ならず、初出場の立石諒や入江陵介らが代わって台頭してきた。

世代交代を感じさせる。

しかし驚いたのは、柔道女子の、松本薫がよく頑張ったことだ。

凄い!

さすがに、あの気迫も・・・。

新聞は、「野獣」が世界を制したと報じている。

本当に、この人のあの鋭い眼光は、獲物を狙う野獣のようだ。

それでこそ、世界を制することができた。納得である。

一気に、暗いムードを吹き飛ばし、今大会で日本に初の金メダルをもたらしたのだった。

体操男子団体が振るわなかったのは、内村航平ら、チームを引っ張るべき中心選手の失敗が大きかった。

あっと思うような、まさかの出来事だった。

しかし、内村航平はその鬱憤を払うように、体操男子個人総合の決勝では、ロサンゼルス五輪以来28年ぶりの金メダルに輝いた。

しかも、世界選手権三連覇と五輪の個人総合優勝は、日本人初の快挙だそうだ。

彼の団体戦での不調が、嘘のようであった。

オリンピックには魔物が棲むといわれている。

十分な実力があるとみられる選手でさえ、ころっと失敗する。

オリンピックは、確かに他の国際大会とは全く違うところがある。

大会の雰囲気も特別なものがあるし、五輪期間中に急激に力をつけてくる選手も出てくる。

その上、選手にかかるプレッシャーを思えば、番狂わせがあったって当然だ。

オリンピックもドラマなのだ。

何が起こるがわからない。

日本勢で、今回不振の目立った男子柔道はどうだ。

言い古されてしまった言葉だが、もう日本のお家芸なんて言ってられない。

この競技は、金メダルから遠く見放されてしまったみたいだ。

日本柔道は、古来伝統や礼儀を重んじるものだった。

それが、いまグローバル化の進む世界の柔道から、取り残されはじめてはいないか。

外国の審判員が、どうも機械的な判定を下すケースが多いというのも、日本柔道の技の優劣までは見極めていないからではないのか。

だから、男子66キロ級準々決勝で、みっともない大誤審があったりしたのだ。

当然再判定となり、前代未聞の「旗判定覆し」が起きた。

これまでの、日本独自の「日本柔道」と、五輪で行われている「国際柔道」とは、微妙に違うスポーツになりつつあるということだろうか。

ロンドン・オリンピックの熱戦は、まだまだ続く。

日本勢の活躍にもっともっと期待したいが、精彩のある競技を見せてほしいものだ。

当初、金メダル15個を目標として、100億円以上を戦力強化に投じている(?!)日本としては、下方修正をしなくてもよいのか。

・・・などと、そんなつまらない憶測も、杞憂であってほしい。

それから、これは余談だが・・・。

オリンピック村の日本食に寿司が出ても、わさびと醤油がつかないのだそうだ。

ええ~!、何だいそれは、といいたくなる話だ。

これは、頼りの五輪スポンサーがつかなかったからだそうだが、ちょっとひどい話だ。

それに、食事に関しては、都合が悪いのか、本当のところはあまり報じられていないが、その味についても実際はかなり評判が悪いようで・・・。

ともあれ、オリンピックは、世界のお祭りだ。

盛り上がるのは大いに結構なことだ。

マスコミの悪い体質だが、金メダル、金メダルと、あまり騒ぎたてないほうがいい。

テレビの五輪報道も、NHKはともかくとして、民放は、大衆に迎合したバラエティ路線に人気タレントを動員したりの商業主義で、独自性もない。

こんな時代だから、オリンピックには、誰もが、ひたすら少しでも明るい、いい結果を期待している。

どっこい、まだまだこれから先何が起こるか、目が離せない。

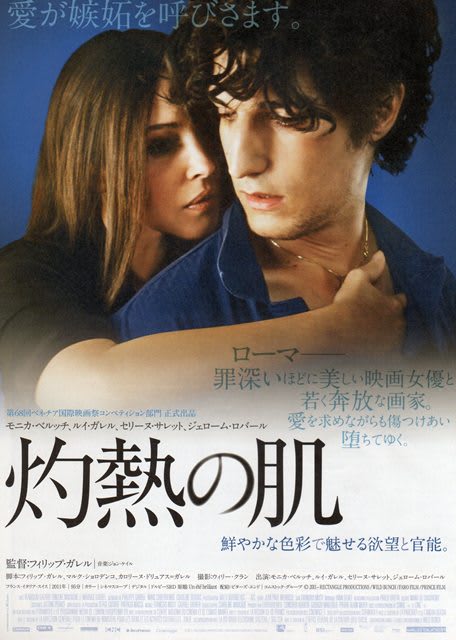

それは、狂おしいほどの激しい愛だったのか。

フィリップ・ガレル監督は、愛に身を焦がし、愛に翻弄される人間の姿を捉える。

つつしみ深いほどに美しい映画女優と、若く奔放な画家が、傷つけ合いながらも堕ちていく。

欲望と嫉妬が絡み合って・・・。

ガレル監督の息子ルイ・ガレルと、イタリアの宝石といわれる 「昼下がり、ローマの恋」のモニカ・ベルッチの共演が見ものだ。

鮮やかな色彩で描かれる、フランス・イタリア・スイス合作のラブストーリーだ。

パリ・・・。

俳優を目指しているポール(ジェローム・ロバール)は、友人の紹介で、若くて奔放な画家フレデリック(ルイ・ガレル)と出会った。

フレデリックには、イタリアで女優をしているアンジェル(モニカ・ベルッチ)という妻がいた。

ポールはフレデリックに誘われ、恋人のエリザベート(セリーヌ・サレット)と、彼らの住むローマを訪れる。

そのローマで・・・。

美しく魅惑的なアンジェルが、自分以外の男の視線にさらされるのを見て、フレデリックは苛立ちを隠せない。

彼の屈折した愛に、アンジェルは苦悩する。

そして、その様子を目の当たりにする、ポールとエリザベートの困惑・・・。

照りつける太陽の日差しのもと、嫉妬と欲望が絡み合って、四人の男女の、ひと夏の熱い日々がこうして始まったのだが・・・。

フィリップ・ガレル監督は、亡くなった友人であり画家のフレデリック・パルドをモデルに、息子のルイ・ガレルとハリウッドでも活躍しているモニカ・ベルッチの、友情や激しすぎる愛を色鮮やかに描き出している。

共同脚本は、妻カロリーヌ・ドリュアス=ガレルが担当する。

父のモーリス・ガレルにとっては、遺作となった。

ガレルが師と仰ぐ、ジャン=リュック・ゴダールの「軽蔑」への返歌ともいえる愛の物語である。

フィリップ・ガレル監督のこの映画「灼熱の肌」は、愛ゆえの狂気を描いた「愛の残像」と並び、珠玉のような小品だ。

でも、恋ゆえに嫉妬に苦しむフレデリックの死は、突然すぎてにわかには理解し難い。

嫉妬といえば大抵女だが、ここでは女ではなく、男の苦悩が前面に露わで、その深さはどれほどのものであったか。

また、彼が愛したアンジェルの奔放な心のうちは・・・?

いつの時代も、愛が嫉妬を生み、嫉妬が愛を狂わせる。

女の嫉妬もあれば、男の嫉妬もある。

それが、ただならぬ悲劇を招くこともある。

怖ろしいものだ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)