日常生活での他人のちょっとした行動や出来事が、ときに大きな齟齬をきたし、些細な亀裂に発展することがある。

楽しいはずの家族旅行が、突然不幸な出来事に見舞われることも・・・。

そんなとき、中心にいる人物は、そして周囲にいる家族とか仲間たちは、どんな行動をとるだろうか。

たとえば、この作品に描かれているような、頼りがいのある家の一家の大国柱ともいえる父親が、実はそうでなかったとしたら・・・?

そんな人間は男の器、親の器台無しと映ることだってある。

スウェーデン気鋭のリューベン・オストルンド監督は、一種のサスペンス感覚を込めてこの作品を撮り上げた。

思わずにやりと笑わせるかと思えば、ちょっと考えさせられるヒューマンコメディとも受け取れる映画だ。

フレンチアルプスのリゾート地・・・。

ビジネスマンのトマス(ヨハネス・バー・クンケ)と妻エバ(リサ・ロブンコングスリ) 、それにヴェラ(クララ・ヴェッテルグレン)とハリー(ヴィンセント・ヴェッテルグレン)の幼い姉弟一家4人はスキーを満喫し、トマスとしては久々の家族サービスに忙しい。

そんなバカンスを満喫中の一家が、突然雪崩の発生に直面する。

ホテルのレストランで昼食をとっているとき、ホテルが安全のため人工的に雪崩を誘発させたのだった。

その雪崩の勢いがテラスまで襲いかかる。

そして雪崩が晴れた瞬間、トマスがエバと子供たちを置き去りにして、ひとりで逃げ出していたことが知れる。

一時テラスは大パニックに陥ったものの、幸い大した事故にはならず、スキー場はすぐに笑いと活気を取り戻すが、父親トマスのとった行動がのちの長い時間を支配することとなり、エバの夫への信頼感が一気に揺らぎ、彼女の怒りは収まらない。

子供たちは子供たちで、両親間の気まずい空気にうろたえる始末だ。

この時トマスのとった行動が契機となって、家族の間に、想定外の波紋を広げていくことになるのだった・・・。

スウェーデンという国は離婚率の高い国で、男女や夫婦の成熟の在り方がいろいろと問われているいまは、このドラマに見えるリアリティは納得できる。

男は頼れるもの、頼れない女はどんなパートナーを理想のモデルとすべきか。

常識や偏見などが複雑に絡み合う、現代社会の人間行動を一貫して描き、リューベン・オストルンド監督は、鋭い洞察と新鮮な映像感覚に絶妙な(?)ユーモアを加味し、北欧ミステリーを思わせるエンターテインメントな作品を創り上げた。

ユーモアの中には、男の狡さみたいなもの、女の容赦なさみたいなものが見え隠れし、小父さんたちだってちょっと怖くなるようなところもあって、この映画のようにたったひとつの論点を捉えて、ドラマをここまで膨らませた点はさすがだ。

家族と彼らを取り巻く登場人物の、スキーリゾート地の5日間をじいっと観察するように描く心理サスペンスだが、しばしば鳴り響くビバルディの音楽はちょっと大げさすぎないか。

まあ、不思議な緊張感にホラーのような雰囲気も盛り上がって、観客を飽きさせないまでも、ラストシーンは少しわかり難い。

スウェーデン・デンマーク・フランス・ノルウェー合作映画「フレンチアルプスで起きたこと」は、日常生活に潜む孤独と人間の内面の脆さを淡々と綴っている。

その視線はどこか冷ややかで、醒めきっていて、夫婦のぎくしゃくしたやりとりはともかく、人物の描写、ドラマの展開にも、もう一歩突込みと工夫がほしい気もする。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はイタリア映画「夏をゆく人々」を取り上げます。

戦後70年、世界はいまの時代でも虚妄と沈黙に満ちている。

見ておくべき作品として、確かに戦後70年の反省があろうか。

ドイツの歴史認識を変えたといわれる、ひとりの若い検事の苦闘と生きざまが描かれる。

ドイツ在住のイタリア人俳優として活躍する、ジュリオ・リッチャレッリ監督が初めてメガホンをとり、自らも脚本を手がけた。

勇気ある検事たちの実話を綴った、社会派ドラマの一作である。

2015年、ドイツがドイツ自身を裁き、ドイツ史の大きなターニングポイントとなった、アウシュヴィッツ裁判までの苦闘と初めて正面から向き合った作品だ。

第二次世界大戦後の1958年、ドイツのフランクフルト・・・。

西ドイツは経済復興の波に乗って、多くの人々が戦争を過去のものとして忘れ去ろうとしていた。

そんなとき、ひとりのジャーナリスト、トーマス・グルニカ(アンドレ・ジマンスキー)が、アウシュヴィッツ強制収容所の元ナチス親衛隊員が教師をしていることを突き止める。

駆け出しの若き検事ヨハン・ラドマン(アレクサンダー・フェーリング)はこの話を聞いて、上司の引き止めにも耳を貸さず、調査をすすめ事実であることを確かめる。

この一件について何故か検察も無関心で、どうやらアウシュヴィッツのことを忘れ去ろうとする傾向が強かったらしい。

ヨハンは、それでも理解ある上司と同僚の協力を得て、グルニカをはじめ強制収容所を生き延びたユダヤ人のシモンとともに、様々な圧力、苦悩を抱えながら、検事総長の指揮のもとで、ナチスがアウシュヴィッツでどのような罪を犯したのか、その詳細を生存者の証言や実証をもとに明らかにしていく。

ヨハンには、陰で彼を支える恋人マレーネ(フリーデリーケ・ベヒト)がいて、1963年12月20日、フランクフルトでアウシュヴィッツ裁判の初公判が開かれることになる・・・。

この作品は結構お堅い映画で、格調もあり、それでもドラマをミステリー風のプロセスで構成したりと、誰にも面白く見られるように、かなりの工夫が凝らされているので十分楽しめる。

ホロコーストの罪をみずから国に知らしめるということは、大変な作業だ。

自力でドイツがナチスを裁く・・・、しかしそうしなければ、世界に自己の非を詫びることにはならない。

そう見ると、日本人の自国に対する歴史認識はいかがなものだろうか。

第二次大戦の終了から、戦争の記憶は人々から薄れ、若者の間ではアウシュヴィッツ収容所の存在も、そこで行われた残虐極まりない行為を知らない者もいる。

そうだ、そういうなら、日本にも、日本がアメリカと戦争したことを知らない若者たちの何と多いことか。

2015年、ナチス虐殺の被害者の追悼式典で、ドイツのメルケル首相の述べた言葉が心に残る。

「ナチスはユダヤ人の虐殺によって人間の文明を否定し、その象徴がアウシュヴィッツです。私たちドイツ人は、恥じの気持ちでいっぱいです。何百万人もの犠牲者を見て見ぬふりをしたのはドイツ人自身だったからです。私たちドイツ人は過去を忘れてはならない。数百万人の犠牲者のために、過去を記憶していく責任があります。」

日本人よ、戦争を知る世代も、知らぬ世代も、心して胸に刻んでほしいものだ。

敢えて言えば、ジュリオ・リッチャレッリ監督のドイツ映画「顔のないヒトラーたち」は、この時期、見方によっては日本の犯した戦争責任まで痛烈に断じているようだ。

いつの時代でも、事実は事実として、歴史を正しく直視することは大切なことである。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はスウェーデン映画「フレンチアルプスで起きたこと」を取り上げます。

鎌倉の紅葉は、まだこれからのようだ。

長谷の鎌倉文学館では、10月7日(水)から開館30周年記念特別展「鎌倉文士 前夜とその時代」が開かれている。

鎌倉駅西口から、御成小学校の裏手、市中央図書館の前を通り抜け、吉屋信子記念館を通り過ぎるところまでずっと住宅地だ。

歩いていくにはこの道が一番近いと思っている。

どこかその辺から、下駄ばきでなじみの作家がいまにも現れてきそうな・・・。

そんな気配もする小路に、柔らかな秋の日差しが心地よい。

昭和の初め、里見、大仏次郎、久米正雄といった作家たちが暮らしていた鎌倉に、小林秀雄、林房雄、深田久彌、川端康成らが移り住んだ。

この街で、野球とか写真といった趣味を通し、文士たちの交友が広まる中で、文学は明治以降の自然主義文学、プロレタリア文学、新感覚派などの新しい文学がせめぎ合っていた。

芥川龍之介が自殺した昭和2年7月、遺書には「将来に対するぼんやりとした不安」と書かれていた。

「ある旧友へ送る手記」の一節だ。

急激に進む当時の不況、共産主義運動への取り締まり強化など、様々な社会不安が日本を覆っていた。

昭和11年には鎌倉ペンクラブが発足したのだったが、今回、彼ら文士たちを「文学界」、鎌倉カーニバル、貸本屋「鎌倉文庫」、鎌倉アカデミアなどの活動とともに、写真、原稿、書簡など貴重な資料を通して紹介している。

戦時中に、文士たちが持ち寄った蔵書で開店した貸本屋「鎌倉文庫」は、活字に飢えていた当時の市民に歓迎され、開店早々1時間で50冊以上が貸し出されたとも、大仏次郎は日記に記している。

文士たちも結構楽しみながらやっていたようで、まだ若き川端康成は、毎日店番をし書物の出し入れや帳簿をつけていたそうだ。

貸本屋は終戦後閉店になったが、その当時の貸本帳や、看板も展示されており、戦争の激しかった時代に、鎌倉市民と関わった鎌倉文士たちの行動が見えてきて、小さな展覧会ながら興味深い。

展示期間中、前半と後半で一部展示資料の入れ替えを行うそうだ。

また関連イベントとして、11月6日(金)作家・高橋源一郎、鎌倉文学館館長・富岡幸一郎両氏の対談、12月1日(火)資料解説講座では文学館所蔵の資料から、川端、大仏、里見、高見といった鎌倉文士の紹介のほか、11月4日(水)、5日(木)、10日(火)、11日(水)の各日には「鎌倉文士の足跡」ということで文学散歩も用意されている。

ほかにも、文学館フェスティバル、秋の庭園を眺めながらヴァイオリン&ピアノコンサート、特設カフェで秋風にそよぐバラを楽しむもよしと・・・。

この特別展は12月13日(日)まで開催されている。

文学都市「かまくら」は、秋深まりゆくこれからの季節、訪れる人たちで大いに賑わいを見せることだろう。

もっとも、鶴岡八幡宮に続く段蔓の若宮大路は、いま改修工事中だ。

何故、彼女は歩き続けたのだろうか。

ご存じだろうか。

アメリカ西海岸に、1600キロに及ぶ長距離自然歩道がある。

南北に縦断するこの自然道は、メキシコ国境近くからカナダ国境近くまで続くPCT(パシフィック・クレスト・トレイル)と呼ばれている。

この道を3カ月かけてたった一人で歩き通した実在の女性シェリル・ストレイドの自叙伝を、「カフェ・ド・フロール」(2011年)、「ダラス・バイヤーズ・クラブ」(2013年)のジャン=マルク・ヴァレ監督が映画化したドラマだ。

原作を読んで感動した、リース・ウィザースプーンが自ら製作、主演を務めた作品である。

母を亡くし、離婚もして自暴自棄の生活を送っていたシェリル・ストレイド(リース・ウィザースプーン)は、そんな自身の人生をやり直し、自分を取り戻すため、衝動的に1600キロの自然道踏破に挑戦することを決意する。

ひとことで言えば自分探しの旅だが、シェリルの味わう過酷なまでの苦痛は想像以上のものであった。

シェリルは何のトレーニングも積まず、灼熱の砂漠や酷寒の雪山を踏破するコースに一人で挑んでいた。

荷物を詰め過ぎたリュックサックは体に食い込み、携帯コンロは燃料を間違えて使えない。

野生動物の物音に怯え、まんじりと眠ることもできないテント生活に食料も底をついてきた。

命の危険にさらされながら、シェリルは歩き続ける。

彼女の脳裏を、幾度も過去の風景がよぎる。

それは亡き母ボビー(ローラ・ダーン)や、別れた夫ポール(トーマス・サドスキー)との思い出だ。

シェリルは母の死に耐えきれず、優しい夫を裏切って男と薬に溺れ、離婚した。

シェリルは、25の国有森林と7つの国立公園を通る過酷な道のりと壮大な自然の中を、94日間かけて歩き続けた・・・。

主人公は、緑の森や青い山々の連なり、神秘な湖、大自然の中を一歩一歩たどっていく。

観客は主人公の成長ともに体験し、旅先での悲惨な失敗談もまたユーモラスであったりして、このあたりは脚本(ニック・ホーンビィ)の功績も大きい。

回想シーンがフラッシュバックで多用されるが、記録映画ではなしえない豊かな情感がそこから生まれ、ときに愛情と痛みに満ちた母親との逸話も鮮烈だし、喪失から再生へ主人公の魂が浄化されていくプロセス(軌跡)が心に響いてくる、ロード・ムービーだ。

過去の映像は短いカットの連続でもあり、音楽を背景に導かれる夢のような風景もあり、スローモーションの繰り返しも効果的に使われている。

シェリルがトレイルを歩いている時に使われる、サイモン&ガーファンクルの「コンドルは飛んで行く」も、映画の時代(1995年)に合わせている。

物語の終盤まで、火山地帯や湖、森林地帯が描かれ、オレゴンからワシントン州へと流れるコロンビア川にかかる神の橋にたどり着くまで、観客はこの長い旅を主人公とともに体験する。

フラッシュバックの手法は、主人公の過去の感情と現在の感情を見事に重ねあわせ、、二つの時代をつなぎ合わせる。

やや忙しいといえば忙しく、その分肉体の疲れや痛み、喜びも生々しく伝わってきそうだ。

ジャン=マルク・ヴァレ監督のアメリカ映画「わたしに会うまでの1600キロ」は、泥沼の人生から這い上がろうとする、タフで常に前向きに生きようとする女の成長を見つめていて、頼もしい。

シェラでは3962mの高地から、コロンビア川では海水面まで下がるトレイルで、撮影は手持ちデジタルカメラで、人口の照明をほとんど使わずに行われたそうだ。

アカデミー賞主演女優賞候補にもなった、リーサ・ウィザースプーンの孤軍奮闘ぶりが、小気味よく素晴らしい。

邦訳のタイトルは、原題の「WILD」の方がこの作品には合っているような気がする。

いやぁ、しかし女性って逞しいですねえ。ほんとに・・・。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

「恋愛適齢期」(03)、「ホリデイ」(06)などロマンティックな大人のラブコメディで知られる、ナンシー・マイヤーズ監督が、風変わりな友情関係をハートフルに描き出した最新作である。

女性監督ならではの、女性の複雑で繊細な心理描写は見どころたっぷりで、現代女性のリアルな本音が満載だ。

ウィットに富んだセリフの数々も軽やかで心地よい。

そして、ちょっぴりお洒落な人生ビジネス指南書のような・・・。

世の中で頑張っている女性に、勇気と明るい希望をもたらすヒューマンドラマだ。

家庭を持ちながら、何百人もの社員を束ねるファッションサイトを運営する会社の社長であるジュールズ(アン・ハサウェイ)は、女性なら誰しもがあこがれる華やかな世界に身を置きながら、仕事と家庭を両立させ、女性の理想像を絵にかいたような人生を送っているように見えた。

しかし、そんなジュールズに人生最大の試練が訪れる。

幼い娘を持つジュールズは、夫が仕事を辞めて専業主夫になったことで、私生活を両立させていたのだ。

多忙な仕事をこなしていく中で、夫の浮気疑惑が持ち上がり、自分の仕事優先の生活を見直す羽目になる。

そんな悩める彼女のアシスタントして、会社の福祉事業として雇用することになった40歳年上のシニア・インターンのベン(ロバート・デ・ニーロ)がやってくる。

若い女性ボスは、ジュールズの補助についた高齢男性部下を当初は疎ましく思っていたが、彼の人間力を目の当たりにして、次第に信頼を置き始めるのだった。

ベンの豊かな人生経験に裏打ちされた誠実な人柄や仕事ぶりに触れて、ジュールズは人生の知恵を学んでいく・・・。

女性経営者と会社に新たに雇われた70歳男性とは、ざっと40歳もの年の差があり、一見そんな上司と部下の物語なのである。

ジュールズは一生懸命に仕事をし、直感に優れているが、危なっかしいところもある。

ベンは包容力たっぷりで、父性的な存在だ。

高齢化時代の生きがい探しという側面と、女性の社会進出などの同時代的な背景を盛り込み、素直に見ている分にはは結構楽しくもある。

女性監督のせいか、作品には大人の女性の好物がいっぱいで、ファッションもインテリアも舞台設定も、どこをとってもお洒落な目配りがあるのは好感が持てるとしても、主人公はもちろん、彼らを取り巻く老若男女の登場人物たちの人間関係の描かれ方は薄味だし、働く女の葛藤のドラマとしてはちょっと弱いところもある。

浮気をしている夫についても、妻と夫の関係についても描き足りない。

ロバート・デ・ニーロは古き良き時代の男性を演じていて、豊かな表情とともになかなかいい味を出しており、とにかく相手の話によく耳を傾けるあたり好感が持てる。

彼は迷える女性の幸せへの案内人のような存在で、映画も現代女性の心癒される人生応援シネマといったところだろうか。

一方、マイヤーズ監督の要請によく答えたか、三十代のアン・ハサウェイの洗練されたファッションも見どころがあり、女性のひたむきで前向きにとらえた生き方を描いて、軽やかながらドラマは温かく清々しいものがある。

アメリカ映画「マイ・インターン」は、アカデミー賞女優のアン・ハサウェイとこの賞を二度受賞しているロバート・デ・ニーロが見せるハートフルな物語である。

面白さも楽しさも中程度ではあるが、何の抵抗もなく観られる作品だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

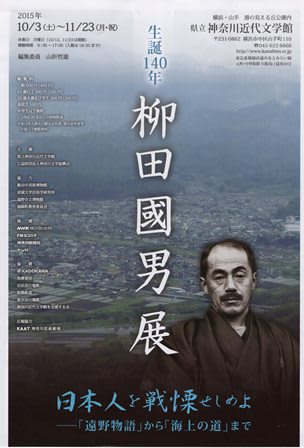

深まりゆく秋、神奈川近代文学館を訪ねる。

今年は、日本民俗学の祖、柳田國男(1875-1962)の生誕140年にあたる。

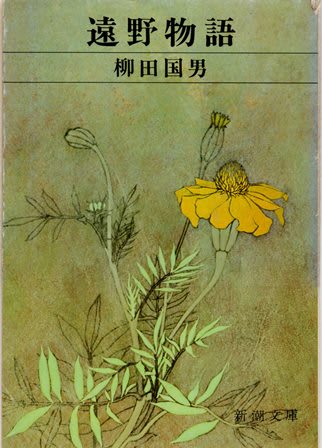

彼には多くの著作があるが、とくに「遠野物語」などは一般によく読み親しまれたものだ。

いまでも広く読み継がれ、その中身は、岩手県遠野に伝わる説話、伝説を詩情豊かな文章で綴っており、ときに怪奇幻想を超えたその世界は、文学作品としても評価が高い。

「遠野物語」から「海上の道」まで、柳田國男の思考の根底にあるものは、常に貧困や差別といった問題意識だった。

それは、現代社会が抱えうる課題に通じていると言える。

今回の展覧会は、柳田國男の民俗学の出発点ともなった、幼少期の原体験から日本人の源流を考究した最晩年まで87年間の生涯を4部門に分けて概観するものだ。

第1部「小さい家」から、第2部「遠野物語」誕生、第3部「「旅」と採集、第4部「日本文化の源流」~「海上の道」へ~で、関連資料を一堂に集めた貴重な機会にめぐり合えるというものだ。

そもそも、柳田國男の生涯の関心事は、「日本人はどこから来たか」ということではなかったか。

「遠野物語」69話に出てくるオシラサマは、桑の木の棒に娘や馬の顔を書いたり掘ったりしたものに、布製の着物を着せて祀るものだ。

養蚕の神、女性の病の神などとして信仰されている。

遠野市立博物館蔵の、このオシラサマの展示なども興味深く観た。

柳田國男は、もともと若い時から文学に親しみ、抒情詩人として高い評価を得ていたが、最終的には文学者としての道を選ばず、官僚を志し、全国の山村を視察する中で、その土地土地に根ざし育まれた文化や風習に触れ、それがやがて民俗学という新しい学問を体系化していくことになったのだった。

本展は神奈川近代文学館にて、11月23日(月・祝)まで開催中。

記念イベントしては、10月17日(土)詩人・吉増剛造氏の講演、10月31日(土)評論家・山折哲雄氏の講演、11月7日(土)作家・京極夏彦氏の講演、また10月11日(日)、21日(土)には語り部・大平悦子氏の遠野ことばで聴く「遠野ものがたり」や、ギャラリートークなど多彩な企画が催されるのも楽しみだ。

犯罪そのものを認めようとしない、スターリン政権下の旧ソ連で起きた連続殺人事件を追う、捜査官の物語だ。

“理想国家"では殺人はありえないとする、旧ソ連の独裁者スターリンの信条に従えば、殺人事件が本当に起きたとしても、それはなかったことにされるのだ。

そして、そんなことが実際にあったのだ。

英国のトブ・ロブ・スミスのこの事件を基にした小説「チャイルド44」を、スウェーデン出身のダニエル・エスピノーサ監督が映画化した。

ドラマは、まがまがしくサスペンスフルな設定で、国全体が独裁者によって啓蒙されていく中、正義を貫き真実にたどり着こうとする夫婦の物語もあって、大きな見どころのひとつだ。

圧政下において、自分が最善を尽くして生きようとする人々を描いた作品だ。

実際には1978年から90年にかけて起きた事件を、スターリン政権下の53年に置き換え、国家に逆らう個人の恐怖とそれでも正義を求める一人の男の誠実さを際立たせる。

1953年、スターリン政権下のソ連・・・。

子供たちの変死体が次々と発見される。

年齢は9歳から14歳で、全裸の状態で胃は摘出され、山間の地にもかかわらず死因は溺死だった。

だが、“殺人は国家の掲げる思想に反する”として、すべては事故として処理される。

国家保安省で反体制派を取り締まるエリート捜査官レオ(トム・ハーディ)は、スパイ容疑のかかる妊娠中の妻ライーサ(ノオミ・ラパス)をかばって、ともに田舎町へ左遷される。

彼らはここの警察で、レオの左遷前に、同僚の息子が殺されたのと同じ手口の猟奇殺人と遭遇した。

子供たちの死は事故死として処理され、スターリン独裁国家には殺人事件はないとされているから、国家に忠実なレオもそれを一応は信じながらも、殺人犯がいることは間違いないと思っている。

教師から清掃員に格下げされたライサは、レオの仕事が怖くて結婚を承諾、妊娠も嘘だと告白した。

すべてを奪われた夫婦は、生きるために相手を信じ、そこに新たな関係も生まれる。

やがて赴任先の警察署長ネステロフ(ゲイリー・オールドマン)を巻き込み、殺人事件の捜査に乗り出すことで、国家に逆らうことになるレオの姿を追うドラマは、スリリングに展開していく・・・。

冷徹な国家保安省捜査官レオが、地位を追われ、非人間的に扱われる中で、妻との間に育つ同志愛にも似た深い愛情が素晴らしい。

レオは冷徹な面と妻を助けようとする愛も持ち合わせ、別人のように変貌するのだが、トム・ハーディの内面の苦悩をにじませる演技はなかなかのものだ。

署長の捜査にも協力することになり、44人もの被害者がいたことが判明し、レオは当局の妨害に遭い、遂には命まで狙われる。

この怖るべき不条理!

これが社会主義国ソ連だ。

どこか戦前の日本と似ている。

抑圧された陰鬱なムードの漂う中、奇怪な事件、不思議な国家のあり方について、映画は鋭く問うていく。

リドリー・スコット製作、ダニエル・エスピノーサ監督のアメリカ映画「チャイルド44/森に消えた子供たち」は、世界騒然(?)の傑作を描くミステリーで、複雑な恋愛ドラマの要素もがっちりと、見応え十分の一作である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

近年、高橋伴明監督といえば、「禅 ZEN」「道~白磁の人~」など伝記ものの作品が目立った。

その高橋監督が、今回は久しぶりにエロスの世界を絡めながら、生と性の問題を虚実ない交ぜに描いた新作を発表した。

映画愛の横溢した、それは彼自身の心情を吐露したような、ある意味では特異な人間臭さを伴った作品となった。

醜悪かもしれないが、ある潔さと、そしてどうにもならない人間の性の渇望を、人間の老いとともにに描いて見せる。

見方によってはかっこいいかもしれないが、漂う退廃の色はどうしようもない。

そこには、人間の苦しいあがきとともに、葛藤と焦燥がある。

主役奥田瑛二を迎えて、高橋伴明監督は、昨今の日本映画が綺麗ごととしてしか表現しなくなってしまった(?!)エロスの世界を、白日の下に曝していく。

散りゆく桜の花びらの一枚一枚が、風に乗って川面に落ちていく。

主人公の時田修次(奥田瑛二)が、途方に暮れた表情でその様子を眺めている。

映画冒頭のシーンである。

時田は芸術系の大学で映画の実作を教えており、自らも最後の作品を製作すべくシナリオを執筆している。

映画には自分の経験が投影される。

そう考えている時田は、自分が映画の登場人物であるかのように、人生を漂流している男のように見える。

新作に取りかかろうとしている時田の私生活には、大学の事務員で大場唯(不二子)という女の存在が根を下ろしている。

時田の手書きの原稿を、彼女がパソコンに打ち込みながら執筆作業は進む。

シナリオのタイトルは「赤い玉、」だ。

ある日、時田は立ち寄った書店で見かけた、女子高生の北小路律子(村上由規乃)の後をつける。

時田は律子の後をつけるうちに、自らの隠れた欲望に無意識に近づいていき、それは生涯最後の女性を見つけるための行為で、その相手役が律子なのだ。

律子の存在が、この映画を現実と虚構を交錯させた広がりをもたらし、時田は次第にその現実と虚構の境目を失っていくのだった。

自分自身も気づかない混沌の中で・・・。

妄想の中で、律子への思いを膨らませていく男、時田・・・。

時田のシナリオが完成するあたりから、唯の存在も映画の中の現実世界をも超えていく。

スタッフ、俳優には現役の学生の数多く参加しており、とても賑やかだ。

かつてのピンク映画にオマージュを捧げるような描写や、「雨に唄えば」の再現シーンなども映画作りの原点を感じさせ、これから映画を志す若者の熱い眼差しも頼もしい。

高橋監督は京都造形芸術大学の映画学科長だ。

現実と妄想があいまいになり、露わで生臭い性が剥き出しに真正面から描かれ、老境に至って枯渇しかかった性と才能が乱れ咲きするような描写は、谷崎潤一郎の小説「鍵」と川端康成の名作「みづうみ」をふと思い出させるところがある。

老いの恐れと性の妄想の中で、人生の諦念が迫ってくるとき、そこにはもう死の匂いしか漂わないのか。

こういう役を演じる奥田瑛二の右に出る者はいない。

彼も65歳、デビューから早いもので40年、エロス全開で淫らに狂い咲いてしまった。

高橋伴明監督とのコンビネーションもぴったりで、映画「赤い玉、」は転変のドラマではないが、さすがに「狂ってもの、映画」とはこのような作品のことを言うのだろう。

男が打ちのめされた時の赤玉伝説なんて知りもしない。

タイトルの「赤い玉、」の読点「、」も意味深で、ミスプリントではない。

ずいぶん凝ったものだ。

哀感を呼ぶ作品だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はアメリカ映画「チャイルド44/森に消えた子供たち」を取り上げます。