「父帰る」(2003年・ヴェネチア国際映画祭金獅子賞)、「ヴェラの祈り」(2007年・カンヌ国際映画祭主演男優賞)、「エレナの惑い」(2011年・カンヌ国際映画祭審査員特別賞)に次いで、ロシアの鬼才アンドレイ・ズビャギンツェフ監督が、現代社会にはびこる腐敗体質を、痛烈な皮肉を込めて描いた大作である。

この作品、カンヌ国際映画祭脚本賞を受賞したのをはじめ、26の賞を獲得し、世界の映画祭を席巻した人間ドラマだ。

壮大な美学が凍りついているかのよな映画で、言い換えれば、それはブラックユーモアに満ち溢れた力強い悲劇だ。

人と国家、善と悪との対立を描いて、深遠で普遍的な物語を際立たせる・・・。

自動車修理工のコーリャ(アレクセイ・セレブリャコフ)は、自然豊かな北の海辺の田舎町で、若妻リリア(エレナ・リャドワ) それに前妻との間にもうけた息子ロマ(セルゲイ・ポホダーエフ)とともに、慎ましい生活を送っていた。

そんな彼の受け継いだ土地が市に収容されることになった。

コーリャは、不当に土地を収用しようとする市当局を相手に訴訟を起こし、ヴァディム市長(ロマン・マディアノフ)の悪事を知る友人の弁護士ディーマ(ウラディミール・ヴィドヴィチェンコフ)の協力を得て、徹底抗戦の構えだ。

しかし、政治、警察、司法が一体となって独裁体制を敷いているこの土地で、横暴な市長は力ずくで善良な市民を押さえつけようとするのだった。

コーリャは市長がかつて犯した悪事をタネに、ディーマとともに市長から多額の補償金を引き出す作戦に出る。

一方コーリャの家庭では、実の息子と後妻の間で争いが絶えない。

生活に疲れた後妻は、魅力的なディーマと関係を持ってしまい、それを知ったコーリャは二人に暴力を振るう。

ちょうどその頃、激怒したヴァディム市長が反撃に出て、事態は最悪に向かって坂を転がり始めるのだった・・・。

この作品は、アメリカ・コロラド州でセメント工場建設のため、当局の土地収用で逆上した自動車修理工が改造ブルドーザーで賛成派の建物を破壊し、内側から溶接したブルドーザーに籠城したのち自殺するという「キルドーザー事件」が、着想の下敷きとなっている。

映画の方は、主人公コーリャが家を当局に奪われ、妻リリアを友人の浮気とその後の死によって奪われ、自身の自由さえも妻殺害容疑によって奪われるという、悲劇の展開をたどる。

コーリャの敵は誰なのか。

信心深い(?!)といわれる悪者市長なのか。

市長の告解に耳を傾けようとする司祭(協会)なのか。

神ならぬ主人公本人なのか。

市長が悪人であることは容易に解るが、明確な答えはない。

政治権力と司法、教会は癒着しているのだから、どうしようもない。

裁判官と市長がグルになっていたら、結果は見えている。

庶民は虫けら同然の扱いを受け、家庭崩壊にも苦悩する無力な主人公の姿が浮かび上がる。

信ずべき神さえも、ここでは不在なのだ。

ここにあるのは、必然的に絶望のみである。

そして、それがいかに深いものであるか。息苦しいまでに胸に迫ってくる。

冷たく何もかもが凍てついた画面の中で、廃船、廃屋、廃墟となった教会、浜辺に横たわる巨大なクジラの骨など、どれも滅びの象徴、滅亡のシンボルばかりが鮮烈な映像となって迫ってくる。

冰のような映像世界だ。

この政治権力の腐敗というテーマは、主人公の悲劇を極限まで高めるドラマ的要素を持っていて、怪物のレヴィアタン(海の怪物=国家=作品タイトル原題)と向かい合った、旧約聖書ヨブの現代版のようだ。

つまりはその受難劇だ。

この悲惨に神は沈黙するのだろうか。

ドラマの中での宗教論は、長々とくどい。疲れるシーンだ。

不幸ばかりが連続する展開に、無常観が漂い、神秘的な荘厳さがある。

理不尽を受けいれない諦念・・・、荒涼とした現代ロシアの心象風景が、それも寒々としてぞっとするほどの美しさで描かれるシーンが、容赦なき絶望の凄さを物語っている。

権力に敢然と挑戦し、そして打ち砕かれていく男の過酷な運命を描いた、アンドレイ・ズビャギンツェフ監督のロシア映画「裁かれるは善人のみ」は、あまりにも救いのないテーマだが、そのゆえに記憶されるべき作品ではないだろうか。

鯨の骨が散らばる海辺に、今日も白い波が打ち寄せている。

それはこの世の果ての風景だ。

この物語は、そこから始まりそこで終わる。

こんなことが、この映画のようなことが、現実にあっていいものか。

この作品には、簡潔でリアルな映像に、鋭い社会批判が込められている。

涙も枯れるドラマだ。

いやぁ、参りました。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス・スイス・ドイツ合作映画「アクトレス 女たちの舞台」を取り上げます。

中国の少数民族“ユグル族”の幼い兄弟がたどる、過酷なシルクロードの旅・・・。

長い道のりの果てに、彼らは何を見たか。

母なる大河は干上がり、父なる草原は枯れ始めている。

リー・ルイジュン監督の中国映画だ。

13億人もの人口を誇る多民族国家・中国にあって、9世紀末にはその数30万人はいたといわれ、今は1万4000人しかいないという少数民族が“ユグル族”だ。

古代シルクロードの一部として繁栄した、中国北西部〈河西回廊〉を舞台に、その“ユグル族”の幼い兄弟が離れ離れに暮らす両親のもとへ帰る途中、様々な出会いと別れを経験して成長していく姿を、雄大な自然を背景に描いている。

リー・ルイジュン監督が、どこまでも優しい眼差しで少年たちをカメラで追った人間ドラマだ。

両親が放牧する土地を求め、より奥地に移住するため、兄のバーテル(グオ・ソンタオ)は、祖父のもとで暮らし、弟のアディガー(タン・ロン)は学校の寮に住んでいる。

兄は弟が母親の愛を独占していると思い込み、弟は兄だけが目をかけられていると感じ、互いに嫉妬し合っていた。

夏休みが来ても、父が迎えに来てくれなかったことから、アディガーは拗ねる兄バーテルを説得して、父母を探すため、二人きりの旅に出る。

二人は広大な砂漠をラクダにまたがり、干上がってしまった河の跡を道しるべに、ひたすら荒野をたどっていく・・・。

痩せて枯れた大地、見捨てられた廃村、崩壊した遺跡、回廊の変わりゆく風景は、光り輝いた大地が工業化で消滅し、伝統が新しい社会へと変貌していく様を見せつける。

・・・いつしか二人の旅は、彼ら“ユグル族”としてのアイデンティティの探求へと変わっていく・・・。

出演の少年は、現地に暮らしている子供たちをキャスティングし、ラクダに騎乗する訓練ももちろん、言葉の訓練もしたという。

少年たちは現代文明を知らない。

映画やテレビも知らない民族だ。

そんな彼らの価値観は・・・?

かつては一大国家を築いた歴史を持ちながら、移り変わる時代の波にのまれ、今や文字も言葉も廃れてしまった。

滅亡してゆく民族と文化への哀惜が、作品の中に滲む。

社会を発展させた代償として、中国が抱える、環境破壊の問題をも提起している。

土地の砂漠化は急速だし、水深2メートルの湖は4年で干上がってしまった。

そこを兄弟たちはラクダで進む。

ラクダは途中で逃げ出す一幕もあったが、大体よくなついている。

一家で耕した草原は、本来なら青々とした水草生い茂る故郷であったはずだが、いまは見る影もない。

このシーンは、兄弟の幻想と重なって印象的だし、土地が壊れ、家族のつながりが壊れ、広大な荒野を背景に、神秘的な様相を感じさせる。

だが、兄弟二人の目の前で、希望や夢は砕けていく。

この作品のロケ地は、世界中の秘境愛好家から高い評価を受けた甘粛省にあって、石窟が美術など重厚な風情を今に残している。

観光名所となっているところもあり、時が止まったままの数多くの風景はスクリーンを飽きさせない。

リー・ルイジュン監督の中国映画「僕たちの家に帰ろう」は、重厚な映像が物語る中国辺境の現実を伝えて、ドキュメンタリーの趣きもある。

二人の少年の演技は、とにかくどこまでも自然体で好感が持てる。

“ユグル族”の生活、習慣についてはあまりここでは詳しく描かれていないのが、残念といえば残念だ。

同じ地球上とはいえ、かなり違うようだ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はロシア映画「裁かれるは善人のみ」を取り上げます。

「ぐるりのこと」(2008年)から7年、橋口亮輔監督のオリジナル脚本による、長篇新作映画である。

こんな日本でどうして生きていけばいいのか。

そんな問いかけから、今ここに生きる人々の生き方を探りつつ、生々しい空気と感動を映し出している。

誰もがもがいている。そして追い詰められている。

「恋人たち」というタイトルだが、この作品は甘やかな物語ではない。

生活環境の異なる三つの物語を並行して進めていくのだが、極めて小さな細部でそれらは結びついたりしながら、背景は日本の今のねじれた空気が漂う中に、橋口監督のいろいろな想いが盛り込まれている。

特異な愛の形をモザイク模様のように組み合わせて、今世紀の日本にみなぎる、息苦しいまで閉塞感、絶望感が描かれる。

しかし、その先にはそこからの解放感と希望の光も垣間見えて・・・。

3年前に妻を通り魔に殺され、理不尽な社会に苦しむアツシ(篠原篤)は、橋梁点検技師をしている。

妻への思いを断ち切れず、いまだに喪失感と怒りから立ち直れないでいる。

損害賠償訴訟に最後の望みをかけている。

弁護士の四ノ宮(池田良)は同性愛者だ。

尊大に人を見下すエリートで、学生時代からの親友に密かに想いを寄せていたが、その妻に小児性愛の疑いをかけられて親友から絶交されかかる。

無愛想な夫と姑と暮らす主婦の瞳子(成嶋瞳子)は、彼らとの仲がうまくいかず、平凡な生活に飽き足らない。

パート先に出入りする精肉業者の男(三石研)と交際し始める。

彼はどこか怪しいが、桃子は胸のときめきに抗えない。

主人公は三人で、三者三様の生き方に焦点が当てられている。

その誰もが、何かにもがいている。

アツシはいつまでも悲しみから抜け切れない。

橋梁点検の仕事をしながら、裁判に奔走するが困窮し、日に日に追い詰められていく。

瞳子はあきらめたような日常を生きているが、気持ちが満たされない。

四ノ宮は大事な自分の絆を失い、妙な偏見や悪意に心が晴れない。

三人は人と人とのつながりを通じて、日常の大切さに気づいているが、ドラマのトーンは重い。

作品はシリアスだが、ユーモアも随所に散りばめている。

逞しさや図太さもあるが、何だか滅茶苦茶もありという世界だ。

希望もほの見える。

ひたすら苦い話やエピソードが多いから、空疎な幻想のようにも見える。

アツシ自身に何も罪はないが、彼に対する役所や裁判所は冷ややかだし、誰も手を差し伸べようとはしない。

四ノ宮という弁護士も不当な非難にさらされ、、彼自身も身勝手な男だ。

瞳子は瞳子で、無関心と無理解に囲まれ、自分の生活を変えることができないし、着飾ったりするけれどそれも浅はかな幻想だ。

観ていて、共感よりも、反感を覚えるシーンも多々ある。

世の中はえてして不寛容なもので、善意よりも悪意に満ちている。

全編に、やり場のない、どうしようもない憤りが深々と漂っている。かなり

これは日本の現代の縮図だ。

市井の人々の疎外された思いや鬱屈は、幸福とは何かを問いかけているようにも思える。

全編を眺めたとき、やや雑駁な感は否めないが、テーマはよく伝わってくる。

橋口亮輔監督の作品「恋人たち」には、ワークショップ(実践型演技講座)や、オーディションで選ばれた無名の俳優たちが大勢出演している。

彼らの生々しい名演は、結構見ごたえがある。

脚本お執筆には、かなりのこだわりもあったことがうかがわれる。

普通は、脚本のイメージに合わせて俳優をキャスティングするところを、彼らの特性をよくつかんで、脇の脇まで<アテ書き>された脚本による演出だけに、かなりリアルな雰囲気を醸し出している。

そこに従来の映画製作とは一味違った、独特の空気も生み出されている。

橋口監督自身の主催したワークショップに集まって来た、彼らの個性や特徴、行動、性格、方言、喋りかた、仕草を十分に把握してキャラクターを生み出し、それに合わせてストーリーを描いていったそうだ。

そのために37名の役者と6日間、生活を共にしたそうだ。

この映画は、人の世の、修羅の世界からの絶望と再生の、しかし人間肯定のドラマである。

そして、映画産業を最大限に尊重しながらも、商業主義とは一線を画し、作家の個性を突き詰め、本物の映画を目指した作品だ。

橋口監督の言葉を紹介する。

「どんな悲しみや苦しみを描いても、人生を否定したくない。ささやかな希望、気持ちの積み重ねが、人を明日へとつないでいく。」

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回は中国映画「僕たちの家に帰ろう」を取り上げます。

直木賞作家・桜木紫乃の短編小説「起終点駅 ターミナル」の表題作を、「山桜」(2008年)、「真夏のオリオン」(2009年)、「小川の辺」(2011年)などの作品で知られる篠原哲雄監督が映画化した。

北海道・釧路の美しく力強い情景とともに、愛を失い、心を閉ざして立ち止まっている男と女の再び歩み出す姿が、丁寧に繊細に描かれる。

「 終着駅」は「始発駅」になる。

終わりのはずのその場所から、また新たな人生が始まる。

この作品は、そんなテーマを込めて作られた映画だ。

1988年(昭和63年)・・・。

北海道の旭川で裁判官として働く鷲田完治(佐藤浩市)のもとに、学生時代の恋人だった結城冴子(尾野真千子)が被告人として現れる。

彼女に執行猶予付きの判決を与えた完治は、裁判後、冴子の働くスナックに通い逢瀬を重ねるようになるが、かつて愛し合った男と女の再会の時間は限られていた。

2年間の北海道勤務を終え、妻子のいる東京へ戻る日が近づいていた完治だったが、彼はすべてを捨て冴子と暮らしていこうと決める。

けれども、冴子はその思いに応えることはなく、完治の目の前で自ら命を絶ってしまうのだった・・・。

ここまでが序章である。

そして2014年(平成26年)年、釧路・・・。

完治は妻子とも別れ、誰とも関わることなく、釧路で国選弁護人としてひっそりと生きていた。

それはまるで、愛した女性を死に追いやってしまった、自分自身を裁き罰を課すようでもあった。

そんなある日、弁護を担当した若い女性、椎名敦子(本田翼)が完治の自宅を訪ねてやって来る。

ある人を探してほしいという依頼だった。

個人の依頼は受けないつもりでいたが、家族に見放され、誰にも頼ることなく生きてきた敦子の存在はずっと止まったままだった。

そして、完治の心の歯車を少しずつ動かし始めていた。

敦子もまた、完治との出会いによって、自分の生きる道を見出していくのだった。

冴子を演じる尾野真千子の孤愁悄然とした姿が、一瞬はっとするような凄艶なまでの美しさで、彼女がこれほど美しく見えたことはなかった。

暗い影をまとった演技も上手い。

佐藤浩市も、冴子の死を目の当たりにしたことで、十字架を背負った感じの初老の姿にも孤独が漂よい、抑制のきいた演技を見せる。

若い女性敦子との間に、曖昧模糊とした関係が深まっていく様も面白く、その中で二人はそれぞれが抱える過去を清算していくのだ。

冴子、完治、敦子の三人三様の過去があって、とりわけ冴子の過去から、彼女の自死へのプロセスはどうも理解しにくい。

ここのところは、尾野真千子自身も演じながら理解が難しかったようで、かなり悩んだそうだ。

そうなのだ。

冴子が何を語ることもなく自死を選ぶシ-ンは、想像をはるかに超える大切なシーンなのだが、いまだによくわからい部分だ。

1988年は平成前年のぎりぎり昭和という年だ。

恋人の死で時間を停めてしまった完治が、昭和から平成へと時代に乗り移れなかったみたいだ。

完治は冴子のことで妻子を捨てたが、疎遠になっていた息子から結婚式の案内状が届き、今さらと思い悩む。

敦子は敦子で、ある男を捜している。

それらのことが、完治の心に変化をもたらす。

その変化を受けて、敦子は何かに目覚めていく。

ドラマの終盤、最出発は釧路駅だ。

食事に出される料理は、すべて佐藤浩市が自ら作った。

特製のタレで食する、北海道名物のから揚げ「ザンギ」やイクラのしょうゆ漬けを贅沢に頬張るシーンはちょっと羨ましいが・・・。

そんなシーンが敦子と完治の距離を近づける。

二人の関係は本当の父娘のように見えて、男と女の危うさや生々しさはない。

雪明りの路地、海を臨む坂道、情緒ある幣舞橋の夕日、生活感のにじむ市場の賑わいといった、北の街の空気は本物だ。

篠原哲雄監督の「起終点駅 ターミナル」は、北海道らしい風景や料理を交えながら、日本映画の持つ味わい深さもわすれずにほんのりとした情感の漂う作品だ。

描写、説明を極力控えた演出にも好感が持てる。

大人の観る映画としてはまずまずの作品で、観終えた感じは悪くない。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回は映画「恋人たち」を取り上げます。

自分らしく生きることの大切さをテーマにして、日本でも大ヒットした「明日のパスタはアルデンテ」(2010年)のフェルザン・オズペテク監督の新作である。

オズぺテク監督は1954年イスタンブール出身で、姉は女優のゼイネブ・アクスだ。

この作品は、不器用な男女の13年間にわたる愛を、過去と現在が交錯する時間の中に描いている。

仕事も恋も手に入れたヒロインが遭遇する、人生の乱気流って・・・。

そんな時に力を与えてくれるのは、友人、家族、そして恋人の深い愛だ。

人は人に愛されて生きている生き物だと、あらためて気づかせてくれる、明るさと優しさいっぱいのヒューマン・ラブストーリーだ。

人生は一度きり、カプチーノも、いのちもお熱いうちにというわけか。

アドリア海を望む、南イタリアの美しい街レッチェ・・・。

エレナ(カシア・スムトゥニアク)はカフェで働いている。

エレナは雨の日のバス停で、アントニオ(フランチェスカ・アルカ)と出会う。

アントニオは偶然にも、同僚シルヴィア(カロリーナ・クレシェンティーニ)の恋人だった。

二人は性格も生き方もまるで違うが、強く惹かれあい、周囲に波乱を巻き起こした末にその恋を成就させて結ばれる。

13年後、カフェの同僚で親友のゲイ、ファビオ(フィリッポ・シッキターノ)と独立して始めたカフェが成功し、アントニオとの間に二人の子供をもうけたエレナは、公私ともに多忙な日々を送っていた。

しかし、あれほど愛し合ったエレナとアントニオの夫婦関係には、綻びが出始めていた。

そんな時、叔母のカルメラ(エレナ・ソフィア・リッチ)に付き合ってがん検診を受けたエレナは、思いがけない結果を聞かされるのだった・・・。

酒浸りの夫アントニオとの仲も冷え切り、思わぬ病がエレナにふりかかって・・・。

しかし、エレナは気丈に振る舞うが、体調は一進一退を繰り返し、病院で知り合った友人エグレ(パオラ・ミナッチョーニ)までが亡くなり、エレナは生きる希望を失ってしまうのだが・・・。

13年を飛び越えた映画は、ラストで過去に戻り、海辺で戯れる二人を映し出すのだ。

そう、まるで過ぎ去った日を愛おしむかのように。

人生にはいつか終わりが訪れる。

喜びも人生、悲しみも人生・・・。

そして、人は誰でもたくさんの思い出を持って生きている。

ヒロインを一人で育てた母の愛にも触れ、愛すべき人たちに囲まれて生きることこそが幸せであると認識させるドラマだ。

泣いて、笑って、元気をもらって、フェルザン・オズペテク監督のイタリア映画「カプチーノはお熱いうちに」は、作品自体あまり斬新さや意外性は感じないものの、現実は現実として、夢は夢として、どこまでも人間を深く優しく見つめる視線は心地よい。

人は人に愛し愛されて生きているのだから・・・。

イタリア映画らしい、人生讃歌だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回は映画「起終点駅 ターミナル」を取り上げます。

・・・誰にも、本当のことは語らないで・・・。

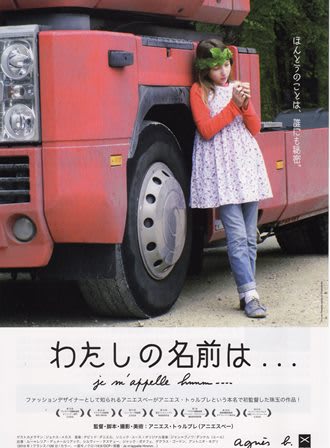

ファッション・デザイナーとして知られるアニエスベーが、本名アニエス・トゥルブレで初監督した、デビュー作だ。

どこの国にでもある、同じような日常、平凡な日常、その中流階級の家族の日常に潜む「破綻」がある。

その「破綻」が、少女の家からの脱出というドラマを生む。

日常における「非日常」が、ある日突然旅になる。

何気ない海辺の風景、石の壁、歌、火、空・・・、それらが紡ぐ詩情の中に、傷ついた少女と男性はさすらう。

そこには束の間の自由がある。

しかし、それが何故こんなにも切ないのか。

洗練された斬新な映像が、どこか不思議な希望に満ちている。

1 0年以上前に読んだ新聞記事から着想して、アニエス自身がみずみずしい脚本に仕立てた作品だ。

主人公のセリーヌ(ルー=レリア・デュメールリアック)は、父親(ジャック・ボナフェ)から虐待を受けていた。

ある日、学校の自然教室としての遠足に出かけた海辺で、偶然停まっていたトラックに乗り込んでしまう。

そして、人の好さそうなスコットランド人の長距離トラック運転手(ダグラス・ゴードン)とともに、逃避行の旅に出る。

フランス語を話すセリーヌと英語を話す運転手の男、二人は言葉がうまく通じないが、次第に心を通わせていく。

奇妙なロードムービーの始まりだ。

行く先々でいろいろな出来事に出合うが、トラックの運転手はセリーヌの両親とは反対に自由な人であり、強制したりすることもなく、彼は純粋な心でこの少女を愛するようになる。

少女の母親(シルヴィー・デステュー)らは、捜索願まで出してセリーヌの行方を追い、ある港町にいるところを突き止める。

少女は保護され、運転手の男は逮捕される。

男は何も話をしようとしない。

そして、このドラマの終盤で、あっという思いがけない悲劇が訪れる・・・。

12歳の少女と初老のスコットランド人男性との偶然の出会いで、不思議な光を放つ作品だ。

悲しすぎる日常と予期せぬ旅の過程で、二人は親密さを増していく。

様々なカメラで撮影された、異なる映像のテクスチャーでスケッチを重ねていく。

少女の家出には、はっきりとした理由がある。

父親の虐待だ。

それは何であったのか。ドラマを見ているうちにわかってくる。

ドラマの中ではっきりした表現は使っていないが、セリーヌは父親から受けた虐待から逃れられないでいる。

運転手の男は、純粋な気持ちで少女に接している。

だが、警察も家族もそうは思っていない。

母親は何かを知っている。

父親はどうしようもない男みたいで、少女の捜索に奔走する。

少女は名前をきかれても、「わたしの名前は・・・」というだけで本名を話すことはない。

言いたくないほどの、深い傷を負っているのだ。

フランス映画「わたしの名前は・・・」は、珠玉のみずみずしさを感じさせるピュアな作品だが、アニエス監督の初監督作品でもあり、描写不足の未熟な面も見える。

でも、まるでおとぎ話のようなこの物語には、共感を覚える。

画面も綺麗で、いつかは終わる男と少女の旅には哀愁が漂い、二人のドラマの終わりまでどうしようもなく切ない。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はイタリア映画「カプチーノはお熱いうちに」を取り上げます。

これは、人間の在り方、生命の在り方を写真という記録で残した、映像叙事詩である。

「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」の巨匠ヴィム・ヴェンダース監督が、地球上の最も美しい場所を探し求めて、圧巻の風景を写し出した写真家セバスチャン・サルガドの軌跡をたどる、ちょっと異色のドキュメンタリーだ。

サルガドは「神の眼」を持つ写真家といわれ、この作品はそんな彼の素顔に迫る。

ヴィム・ヴェンダース監督は、自らも写真家であり、彼がある日出会った一枚の白黒写真がセバスチャン・サルガドに強く惹かれていくきっかけとなった。

その写真とは、住む場所を追われて難民となったトゥアレグ族の盲目の女性が写されていて、その底知れぬパワーに深く心を揺さぶられたと語っている。

今世紀最も偉大な写真家といわれるセバスチャン・サルガドは、ブラジル生まれ(1944年~)の本来世界的な報道写真家であり、大自然の保全や復元に尽力する環境活動家でもある。

「神の眼」と呼ばれる奇跡的な構図、モノクロ基調の美しく荘厳な数々の作品に心を奪われる。

この地球上に生きる人間を捉え、死、破壊、腐敗といった根源的なテーマを扱ってきたサルガドが、戦争、難民、飢餓、虐殺といった、人間の弱さ、脆さ、悶えを直視し続け、その苦悶と絶望の果て(!)に見出したものは果して何だったのだろうか。

現在も、地球上に残る未開の場所、ガラパゴス、サハラ砂漠、ブラジル熱帯雨林など、生と死が極限に交わる、ありのままの地球の姿をカメラに収めた。

サルガドの撮り続けた一枚一枚の写真は、本当に凄いという感じがする。

人間の闇を見つめ続け、それら胸打たれるリアルな構図に、これが今の地上の世界なのかと目を覆いたくなるような写真も・・・。

日常生活の中で、テレビの画面や一般の映画では私たちが決して見ることのない、敢えて悲惨、残酷なシーンも見せつけられると、何やら、地球が滅亡へ向かっているかのような不気味さも感じられてくる。

それはまさに絶望であった。

しかし、その絶望の先に見えてくる希望があるとすれば・・・。

それは、かけがえのない地球最後の楽園の姿を見つめる、セバスチャンのレンズだ。

フランス・イタリア・ブラジル合作のドキュメンタリー「セバスチャン・サルガド 地球へのラブレター」は、希代の一写真家の人生をたどる旅へとつながる貴重な一頁だ。

この映画には、共同監督としてサルガドの長男、ジュリアーノ・リヘイロ・サルガドも名を連ねている。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス映画「わたしの名前は・・・」を取り上げます。

1981年のフランス映画の大作ドラマである。

恋愛映画の傑作「男と女」(1966年)のクロード・ルルーシュ監督が、流麗な音楽と美しい映像で映像で綴った作品だ。

ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮者)、グレン・ミラー(音楽家)、ルドルフ・ヌレエフ(バレエダンサー)、エディット・ピアフ(歌手)といった四人の国籍の違う実在の芸術家たちをモデルに描いている。

ドラマは音楽&舞踏の芸術劇の様相を呈し、芸術家たちのドラマティックな人生模様に心揺さぶられる。

第二次世界大戦をはさんで、数々の困難を潜り抜けてきた彼らの、奇跡とも思えるコラボレーションを演出したのは、多彩なサウンドを提供したミシェル・ルグランであり、超絶技巧のテクニックで「ボレロ」を舞い踊る天才バレエダンサーのジョルジュ・ドンで、彼らスターたちが繰り広げるアラベスクに陶然とする。

半世紀の時を経て、運命の糸に結ばれた四家族の物語は、名振付師モーリス・ベジャールの“ボレロ”によって、デジタルリマスター版で現代のスクリーンに見事によみがえった。

1936年モスクワ・・・。

ボリショイバレエ団のプリマのオーディションで敗れたタチアナ(リタ・ポールフィールド)は、帰り際に選考委員のボリス(ジョルジュ・ドン)に声をかけられたのをきっかけに、二人は結婚する。

だが、スターリングラードの攻防戦でボリスは戦死、残された幼い息子セルゲイを育てながら、タチアナはバレエを続ける。

そして両親の才能を引き継いで、ボリショイバレエ団の名ダンサーとして成長したセルゲイ(ジョルジュ・ドン二役)は、最高の人気を得るが、60年のオペラ座公演を機に西側へ亡命する。

母のタチアナは、モスクワでセルゲイの成長を見守る。

1937年パリ・・・。

キャバレー“フォーリー・ベルジェール”のバイオリニストのアンヌ(ニコール・ガルシア)は、演奏中にピアニストのシモン(ロベール・オッセン)の熱い視線を感じ、二人はやがて結婚し、幸せな日々を送るのもつかの間、ユダヤ人であったためナチのパリ占領で収容所送りとなる。

乳飲み子を抱いて列車に乗って二人だったが、赤ん坊を助けたいと、ある駅で列車の外に赤ん坊を置いていった。

シモンはガス室で死亡し、終戦を迎えて無事救出されたアンヌは、シモンを失った悲しみを乗り越えて、昔の仲間と作った音楽隊で地方を巡りながら、置き去りにした子供の行方を探すのだった。

子供は捨てられたのちに、その土地の牧師のもとで育てられ、ダビッド(ロベール・オッセン二役)と名付けられ成長していた。

彼はアルジェリア戦争に参加し、除隊ののちパリで作家として成功する。

そして、精神病院に入っていた生みの母アンヌと奇跡の再会を果たすのだった。

同じパリで、ナイトクラブの歌手をしていたエブリーヌ(エブリーヌ・ブイックス)は、ナチの軍楽隊長カール(ダニエル・オルブリフスキ)と出会い彼の子を宿すが、敵に身を許した卑しい女と蔑まれ、パリを追放になり故郷で子供を産む。

そこで私生児として祖父母に育てられたエディット(エブリーヌ・ブイックス二役)は、パリに出て貧乏暮らしをしながらショウガールになり、やがてテレビのニュースキャスターになる。

エディットの実の父であるカールは、1938年ベルリンでヒトラーの前でベートーベンを演奏して認められ、パリでの軍楽隊長としての仕事を終え、妻マグダ(マーシャ・メリル)のもとに帰るが、愛児は戦死していた。

戦後指揮者として成功した彼は、妻とともに、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で米初演を果たすが、ユダヤ人によるチケット買い占めで、観客はわずか二人という屈辱を味うことになる。

1939年ニューヨーク・・・。

人気ミュージシャンのジャック・グレン(ジェームズ・カーン)は、ヨーロッパ戦線に参加後アメリカに戻ってm妻で歌手のスーザー(ジェラルディン・チャップリン)を交通事故で失う。

娘のサラ(チャップリン二役)は、親の血を受けて同じ歌手として成功し、息子ジェイソン(ジェームズ・カーン二役)はサラのマネージャーになる。

そして1981年パリ・・・。

トロカデロ広場には多くのの観衆が詰めかけ、いまから始まるユニセフ・チャリティ・コンサートを待ちわびていた。

テレビの進行役はエディット、踊り手はセルゲイ、歌うのはサラとダビッドの息子パトリック(マニュエル・ジェラン)だ。

運命の糸に操られるように、これらの芸術家たちがいま一堂に会し、ひとつの楽曲「ボレロ」のもとに結集されたのだった。

映画の方は俳優の一人二役もさることながら、登場人物があまりにも多く、ドラマの構成とともに人物をよくのみこんで理解するのはかなり困難な代物だ。

でも、名優がこれだけ揃うと、さすがに見ごたえは十分だ。

映画史上,伝説として残るだろうといわれる最後の15分間は、名曲「ボレロ」をバックに躍動するセルゲイの、息をのむようなその力強い素晴らしさに感嘆する。

この圧巻のラストシーンは、映画冒頭でもちょっと紹介される。

この作品を見ずして、フランス映画を語ることはできない。

1930年代から現代にいたるまでの、波乱に満ちた愛とさすらいの人生を通して、男と女、親子の絆を高らかに謳い上げて、文句なしの大作である。

クロ-ド・ルルーシュ監督のこのフランス映画大作ドラマ「愛と哀しみのボレロ」は、是非とも映画館で観たい逸品だ。

クロ-ド・ルルーシュに「シェルブールの雨傘」(1964年)のミシェル・ルグラン、「男と女」(1966年)のフランシス・レイの音楽、 モーリス・ベジャールの振り付けに天才バレエダンサーのジョルジュ・ドンという、見事なコラボレーションがラストシーンに用意された「ボレロ」の一大スペクタクルシーンに、誰もが大いなる感動を禁じ得ない。

これが映画だ。

もう一度見たくなるような作品だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス・イタリア・ブラジル合作映画「セバスチャン・サルガド 地球へのラブレター」を取り上げます。

大人になりきれない親が、幼い子供を上手く育てられないという、今日的なテーマを扱った作品だ。

貧しいシングルマザーは、2人の子供を放置して遊び歩いている。

それでも、子供たちは母を求め続ける。

しかし、ただの母親探しの物語ではない。

重く切ないテーマを切り取って、それは間違いなく未来への希望を志向する。

エドワード・ベルガー監督は、10歳と6歳の兄弟が母を捜す3日間の旅を綴った。

名匠ダルデンヌ兄弟やケン・ローチの傑作と並び称される、注目の才能がここにある。

ドイツ・ベルリン・・・。

10歳のジャック(イヴォ・ピッツカー)は、今日も朝から大忙しだ。

6歳になる弟のマヌエル(ゲオルグ・アームズ)に朝食を食べさせると、洗濯物を取り込み、もう学校へ行く時間だ。

まだ若いシングルマザーのザナ(ルイーズ・ヘイヤー)は、子育てより恋人との時間や夜遊びを優先していた。

そんな母親の代わりに、ジャックが家事と弟の面倒を一手に引き受けているのだ。

だが、ジャックもまだ子供だ。

あるとき、風呂の湯の温度を調節するのを忘れて、マヌエルに火傷を負わせてしまう。

このことをきっかけに、ジャックは養護施設に預けられることになる。

入所まもなく、乱暴な上級生のいじめを受けたり、迎えに来るはずの母は夏休みになってもジャックを放りっぱなしで、姿を見せない。

友達もできず、施設にも馴染めないジャックは、施設を飛び出す。

夜通し歩き続けて家に着くが、母ザナは不在でカギもない。

携帯電話は留守番メッセージばかりで、ジャックは母に伝言を残して、一時預かり先まで弟のマヌエルを迎えに行く。

仕事場、ナイトクラブ、昔の恋人の事務所まで、母を捜してベルリン中を駆けまわる兄弟だった。

小さな肩を寄せ合って、ひたすら母の腕の中に帰ることを願って・・・。

お金もない。食べ物もない。母は不在でカギもない。靴ひもも上手く結べない。

頼りになる大人もいない。

幼い二人に次々にトラブルが襲いかかるのだが、勇気と知恵をふりしぼって、次第に逞しくなっていくジャック・・・。

カメラは緊迫感をもって、少年ジャックの目線でジャックの感情に寄り添い、行動を追い続ける。

母親は子供たちに愛情を抱いてはいるが、男と遊びまわることの方が忙しい。

どうしようもない女だ。

子供たちは、怒りと悲しみを必死でこらえている。

けれど、ママには会いたい。会いたくてたまらない。

そんな心情を演じる、イヴォ・ピッツカーの表情から目が離せないし、弟を演じるゲオルグ・アームズのあどけない純真さがとても愛しく、二人してママを捜し続ける姿がいじらしい。

このドラマに不必要な説明は、ほとんどない。

オーディションで選ばれた兄を演じる少年の表情が、全てを物語っている。

さまよえる幼い兄弟の足取りを、現在進行形で追いかけていく。

母親には、自分の子供がそれほど必死に家庭を求めているかがわからない。

子供たちが不憫だ。

子供たちがある決断をするラストシーンを観終わって、まさに子供たちが大人になるしかないことに気づかされる。

素人同然の少年に存在感がある。

ドイツ映画「ぼくらの家路」は、社会派のヒューマンドラマだ。

少年の冒険と成長を描いた、感動的な一作である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス映画の大作「愛と哀しみのボレロ」を取り上げます。

イタリアの新鋭監督アリーチェ・ロルヴァケル監督による、2作目の長編映画だ。

ロルヴァケル監督自身の故郷トスカーナ地方を舞台に綴る、養蜂業を営む家族が過ごしたあるひと夏の物語だ。

少女のひと夏の成長と家族の葛藤を描いた、半自叙伝的な作品で、2014年カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールに次ぐグランプリに輝いた。

アリーチェ・ロルヴァケル監督は1981年生まれの33歳で、みずみずしく卓越した才能が高く評価され、新世代を代表する存在となった。

近頃、国内外を問わず、こうした女性監督の映画界での活躍にめざましいものがある。

この映画は長女ジェルソミーナの視点で、彼女の成長とともに綴られるノスタルジック豊饒な映像日記である。

光、風、草木の緑といった絵画的な美しさの中で、現代の空気を吸収する、新たな才能を見る思いがする。

イタリア中部、トスカーナ州の人里離れた土地・・・。

この地に、昔からの手法で養蜂を営む一家がいた。

ドイツ人の頑固な父ヴォルフガング(サム・ルーウィック)とイタリア人の母親アンジェリカ(アルバ・ロルヴァケル)、思春期の長女ジェルソミーナ(マリア・アレクサンドラ・ルング)ら娘4人と、同居人がおり、父親以外はみんな女性だ。

4人姉妹の長女ジェルソミーナは、自然との共存を目指す父ヴォルフガングの独自の教育と寵愛を受け、いまや父よりもミツバチに精通していた。

家族は自然のリズムの中で、生活を営んできたが・・・。

ある日、テレビ番組のクルーがこの地を訪れ、ここに根付くエトルリア文化を紹介したいという。

ジェルソミーナは、古代の女神のような司会者ミリー・カテナ(モニカ・ベルッチ)に魅せられ、番組への出演をもくろむ。

一方、父親は犯罪少年の更生事業に賛同し、窃盗と放火で捕まった14歳のドイツ少年マルティン(ルイス・ウィルカ・ログローニョ)を預かり、家の仕事を手伝わせる。

テレビ番組の行なわれた日、その少年が失踪する。

そして、一家にさざ波が立ち始める・・・。

都市文明に背を向けて生きる一家の物語だ。

自然のままに生きる彼らが、現代社会に追いつめられていく姿が描かれる。

繊細で生々しいまでのイタリアの自然が、画面に定着していて心地よい。

マルティンは口笛で小鳥のように美しい声で歌い、一家は屋外のベッドで眠り、洞窟の奥で遊ぶジェルソミーナとマルティンの影・・・。

作品には、監督とその姉の子供時代が投影されていて、ありのままの自然の風景に、幻想的な光景が多用され、物語そのものよりも様々な瞬間の映像が観る者の心を打つ。

記憶に寄り添って、大事に大事に作られた映画のようだ。

一家は世の中からかけ離れたように、養蜂の仕事に携わっている。

その家についてはほとんど説明がない。

大人たちはどうやら地元出身ではないらしく、夫婦の過去も語られない。

居候らしき女性ココ(ザビーネ・ティモテオ)の素性もわからない。

物語はいくつもエピソードをつなぎ、蛇行しながら進んでいく。

どこか頼りないと言えば頼りないのだが、これもまたたゆたうような世界というのだろうか。

詩的な、ときには幻想的な映像と、複雑な登場人物の人物像、それらの陰影といい、一家のあり方といい、豊かな美しさの中に混沌としている。

行方不明となったマルティンを捜す、ジェルソミーナの一夜の冒険から宴会の終幕まで、釈然としないシーンも多いが見心地は悪くない。

イタリア映画「夏をゆく人々」は、現実と幻想、自然と不自然と・・・、ミツバチと交感する少女、一家のペットとして突然現れたラクダ、石器時代の壁画が動き出しそうな洞窟など、古代的な感覚を呼び覚まそうとする設定も珍しい。

ジェルソミーナというヒロイン名は、フェリーニの名作「道」で、ジュリエッタ・マシーナが演じた永遠の聖なる道化そのものだといわれ、巨匠フェリーニを髣髴とさせるものだ。

現実と幻想の狭間に、風のように去っていく家族と少年・・・、少女の頃(監督自身の投影)に感じた主人公の胸騒ぎや淡い想いが、夏の日の思い出の中に収められている長編の抒情詩であり、意外性に富んだ不思議な映画である。

夢を見ているような、奇妙なぬくもりに満ちて・・・。

ロルヴァケル監督の、かくも大胆にして繊細な感性に脱帽だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はドイツ映画「ぼくらの家路」を取り上げます。