是枝裕和監督は、「そして父になる」 (2013年)、「海街diary」(2015年)と話題作を連発しているが、この作品は、監督自身が育った東京都清瀬市の団地を舞台に、夢を追いながらもくすぶりつづけるダメ男を登場させ、ある人生を綴っている。

是枝監督によれば、夢見ていた未来とは違う、今を生きる人たちの映画を作りたかったそうだ。

人生とは思い通りにはいかないもの、幸福な事件、お目出度いことなど滅多に起きない。

この物語にも、劇的な展開はない。

風変わりな主人公が現われ、、日常の暮らしの中に生じる葛藤のディテールがドラマを牽引していく。

主人公の良多(阿部寛)は、15年前に文学賞をとった小説家だ。

だがそれ以後パッとせず、いまは興信所の探偵稼業で暮らしている。

妻の響子(真木よう子)にも愛想を尽かされ、息子の真吾(吉澤太陽)は彼女が育てている。

良多は大好きなギャンブルがやめられず、一人息子の養育費も払えないでいる。

母の淑子(樹木希林)は団地で、気楽なひとり暮らしを送っている。

良多は、その淑子の留守中に勝手に実家に上がりこみ、金目のものを探す始末だ。

息子と会うことは良多のまたとない楽しみだが、離婚した響子に再婚相手ができたと知ると、相棒の探偵・町田(池松壮亮)を誘って、いまだに未練がましく響子の周辺を探ったりしている。

ある日ひょんなことから、良多と響子と真吾が老母の家に集まり、台風のせいで一晩を4人で過ごすことになる。

そうして偶然取り戻した、一夜限りの家族の時間が始まるのだが・・・。

人生なんて、その現実は夢見た未来とは違うのだ。

でも、思い通りの人生でなくたっていいではないか。

是枝作品で母子を演じる、阿部寛と樹木希林は「歩いても歩いても」(2008年)以来二度目の共演だ。

是枝監督は二人を念頭に脚本を書いたといい、母子のやりとりが面白い。

日常生活のさりげない積み重ねを描きながら、ささやかな幸福と人生につきものの裏切りと、見えない絆で結ばれている家族にもそれぞれの葛藤がある。

それは、憎悪とか嫌悪といったものではなく、家族には向かない主人公が登場したりするのもうなずけないことではない。

台風の夜、団地の一室に集まった元家族は、それぞれが自分を見つめなおしながら語り合う。

語られるセリフにはちょっぴりあざとさも見られ、言い過ぎとか出過ぎているといった感じとともに、計算された演出が気にならないこともない。

この作品を通して特別伝わってくる、明確なメッセージはない。

団地育ちの是枝監督が、自ら育った団地にカメラを据え、シリアスでいじましいほどの作品に徹して「なりたいものになれたかどうかではなく、なりたいという気持ちを持ち続けることが大切なんだ」というのもわかる気がする。

だからこそ、ドラマの中で、花も実もつかない団地のベランダの蜜柑の木を「あんただと思って育ててる」と母親役の樹木希林に言わせているのだ。

ま、どこにでもあるような話なのである。

阿部寛は思い切り役柄を楽しんでいるみたいだし、樹木希林はいつもの変わらぬあの自然体が堂に入っている。

主人公は大きなローマ風呂から、団地の小さな風呂に身を沈めてどんな思いがしただろうか。

数々の映画賞に輝く是枝監督の作品を通して成長を続ける真木よう子も、演技派としてまだまだよくなっていくだろう。

親子、家族といったテーマを好んで取りあげる是枝監督だが、この映画はこれまでの作品と比べても、監督の想いが一番色濃く表れた作品ではないか。

主人公はギャンブルにはまり、高校生を揺すり、自宅にあるものを勝手に質入れする。

息子、父親、夫失格の男が、高校生に「あんたみたいな大人にだけはなりたくない」といわれるシーンが強烈だ。

静かな展開の中に、はっとするような、ちょっと出過ぎた感じ(?)の鮮烈な切り口がのぞく。

この作品が救われている理由でもある。

いつでもどこでも、家族はかけがえのない存在なのだ。

そんな当たり前のことを、是枝裕和監督のこの映画「海よりもまだ深く」は伝えてくれている。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はノルウェー映画「ハロルドが笑うその日まで」を取り上げます。

1990年代後半からの急激な経済成長の中で、人々はよりよい生き方を求めて、ある者は故郷を去り、ある者はその場にとどまる選択をした。

中国の時代のうねりの中で、翻弄され、彷徨いながら漂泊していく人々は、みんな精一杯に生きてきた。

「長江哀歌」(2006年)、「四川の歌」(2008年)、「罪の手ざわり」(2013年)など幾つもの名作を生み出してきた、現在中国映画界の最高峰にいるジャ・ジャンクー監督が、またひとつここに大きな足跡を残した。

世界は変わりゆくが、人々の思いは変わらない。

過去、現在、そして未来を綴る、孤高のジャンクー監督の最新作は、壮大な野望と深いヒューマニズムに溢れている。

映画は三つの時代を紡いでいく・・・。

1999年、小学校教師タオ(チャオ・タオ)は、炭鉱労働者のリャンズー(リャン・シンドン)と実業家のジンシェン(チャン・イー)とは幼なじみの友情で結ばれていたが、タオはジンシェンの求婚を受けて結婚し、息子ダオラー(ドン・ズージェン)をもうける。

2014年、タオはジンシェンと離婚し、タオは息子の将来を思って養育権を前夫に託し、ひとりで暮らすようになった。

ある日、タオは父親の死をきっかけに、離れて暮らすダオラーと再会し、彼がジンシェンとともにオーストラリアに移住することを知る。

2025年、オーストラリア・・・。

成功したジンシェンはダオラーと暮らしていたが、19歳になったダオラーは、長い海外生活で中国語が離せなくなっていた。

英語の話せない父と中国語の話せない息子は理解し合えず、ダオラーは自らのアイデンティティを見失っていた。

ダオラーは、中国語教師ミア(シルヴィア・チャン)と出会い、かすかに記憶している母親タオの面影を探し始める・・・。

時代は刻々と変わっていく。

急速に経済発展を遂げた中国では、人々は少しでも豊かな生活を求めて移住と漂泊を繰り返し、家族は崩壊する。

時代を超えて変わらぬものは、母が子を想う心、旧友との絆、生まれ育った故郷の風景であった。

それは、郷愁〈ノスタルジア〉である。

ドラマは平明でわかりやすく描かれ、ジャンクー監督はひとりの女性の半生を見つめ、孤独の中にも人間の生命力を感じさせる作品に仕上げた。

ドラマ中盤でヒロインのタオは、夫を選ぶということと、息子をを前夫に引き渡すという困難な決断をする。

母親としては、息子を手離したくはなかったはずで、彼女は辛い決断を選んだのだった。

それは経済的な背景があるからで、タオがこの苦渋の選択によって、母と子が10年以上も会えないということと母親の愛を欠いたまま成長してきたことに思いを凝らすと、このことがのちに息子ダオラーの痛烈なる孤独につながっていくことに、寂しいやりきれなさも禁じえない。

四半世紀の時の流れを語るのに一工夫あって、スクリーンのサイズはスタンダードからビスタ、そしてまたスコープへと3段階で大きく違いを見せている。

ジャ・ジャンクー監督のミューズでもあり夫人のチャオ・タオは、この作品で悲哀を湛えた静謐の中に、風格漂う存在感を見せ、ドラマは老いたタオが生き生きと踊る終盤のシーンで締めくくられる。

それは、枯れた花ではない。

また新たな生命力であった。

三部構成の終盤の場面は近未来を暗示し、感銘深い。

時代を超えても変わることのないもの、それは家族の絆、母子の絆ではなかったか。

ジャ・ジャンクー監督の中国・日本・フランス合作映画「山河ノスタルジア」は、家族崩壊を描いた上質なメロドラマといった感じもして、物語では、監督自身の記憶や体験の断片が鮮烈に投影されている気がする。

中国が経済成長ともに得たものは、そして失ったものは何であったのか。

あらためて考えさせられる作品である。

しみじみと、いい映画だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回は日本映画「海よりもまだ深く」を取り上げます。

長いこと閉ざされていた世界から、断絶されていた外界への脱出劇に母子の絆が絡む。

ダブリン出身の作家エマ・ドナヒューの小説「部屋」を、同じくダブリン生まれのレニー・アブラハムソン監督が映画化した。

原作「部屋」は、オーストリアのある監禁事件に着想を得た小説で、脚色もエマ・ドナヒューが担当した。

母と子の愛に満ちた時間が、サスペンスフルに描かれる。

この作品で、主演のブリー・ラーソンがアカデミー賞主演女優賞を受賞したが、主要部門でのノミネートをはじめ、64映画賞を席巻した。

映画は、5歳の息子の一人称目線で語られていく。

希望を語り、人生を肯定する映画だ。

人生で出会う初めての衝撃と感動のドラマが、ここにある。

二十代の女性ジョイ(ブリー・ラーソン)と5歳の息子ジャック(ジェイコブ・トレンブレイ)は、天窓から薄明かりが差すほかは外界と遮断された小さな部屋で暮らしている。

この小さな3.3メートル四方の部屋は、母親にとっては牢獄であり、一方5歳のジャックにとっては全宇宙に他ならなかった。

生活に必要な設備は一応整っているが、唯一の扉には鍵がかかっている。

冒頭、5歳の誕生日を迎えたジャックの姿から始まる。

7年前、ジョイは誘拐され、監禁され、そしてこの部屋でジャックが生まれたのだ。

夜中に、時々オールド・ニック(ショーン・ブリジャース)と呼ばれる男がやって来るが、この男がジョイを誘拐したのだ。

ジャックはジョイとその男の間に生まれた子供であり、ジャックがその世界を知らないまま育ったことがわかる。

やがて、ジャックが部屋の外の世界に興味を抱くようになると、ジャックは部屋からの脱出を企てる。

ジョイは、ジャックが死んだふりをして男に運び出してもらう計画を実行に移す。

脱出は成功する。

・・・そして物語後半、ジャックは5歳になって、生まれて初めてリアルな外界の世界に目を奪われる中、ジョイは肉親の離婚、父親によるジャック無視、マスコミの攻勢など予想外の現実に戸惑い、大きく傷つく。

ジャックは幼い困惑と驚きのただ中で、そんな母親ジョイを見て気遣うが、かつて少女だった7年前の世界から大きく変容した現実の中で、彼女は自分を見失ってしまうのだった。

だが・・・。

特異な状況下での母子の生活、それでも二人を結ぶ強い絆、危うい脱出劇のサスペンスと、緊張感あふれる場面が続き、映画は後半に入ると、救出された後の母子の〈その後〉に重きが置かれる。

このような状況にある心のありようを、母親役のブリー・ラーソンは悲しいほどの情感をたたえて繊細な、わざとらしさを微塵も見せない感じで、存在感のある演技で表現する。

複雑きわまりない心の振幅を表現する力は、さすがである。

子を思う母の愛、母を思う子の健気な姿が感動を呼ぶ。

そして、作品上で全体のトーンを決めているのは、子供のトレンブレイではないか。

ジャックの語りで始まるレニー・アブラハムソン監督のこのアイルランド・カナダ合作映画「ルーム」は、かれの眼差しと、そのあとに現れる外界の世界を丁寧に追いながら展開していくのだが、演じるトレンブレイの、才知を感じさせる一挙一動と澄んだ彼の眼の輝きが、たとえようのない救いとなる。

圧倒的に迫りくる外界、彼の目に飛び込んできた高く青い空の果てしなさ、必死の眼差し、恐怖と恍惚をたたみかけるような演出が観客を惹きつける。

風の強さ、光の眩しさとともに・・・。

社会復帰を目指そうとするジョイが直面する新たな苦悩、それと並行して息子ジャックが未知の世界を発見していく様を、カメラは丹念に映し出している。

子供心の脅えと好奇心にまで、ジャックの眼差しは痛々しい情感をたたえ、一方母親の鬼気迫る闇と・・・、大きく見れば二人の脱出から解放へ、希望から再生へと、映画は、被害者たちの傷ついた心に寄り添いながら、二人が遠ざかっていく後ろ姿をとらえて、見事なラストである。

演出も演技も優れている。

巧みで、驚きの作品である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回は中国映画「山河ノスタルジア」を取り上げます。

才能あふれる野心家タイプの女性が、権威的な社会に立ち向かっていく。

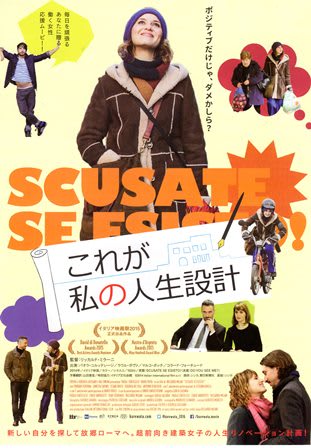

ホームテレビでも見るような楽しい感覚で、リッカルド・ミラーニ監督の描いた社会派ラブコメディだ。

笑って、ハラハラしてラストは胸の内が温かくなる。

毎日を頑張る、働く女性の応援ムービーは、軽快なテンポに弾むようなセリフが生きていて、明るいドラマを紡いでいく・・・。

建築家として、世界各国で重要なプロジェクトを幾つも手がけてきたセレーナ・ブルーノ(パオラ・コルッテレージ)は、ふと自分を見直したとき、新たなステップを踏み出そうと、故郷のローマに戻ってきた。

しかし、イタリアの建築業界は男性中心の社会で仕事探しに手こずり、貯金も底をついてしまった。

仕方なく、レストランでウェイトレスとして働き始める。

そこには、超イケメンのオーナー、フランチェスコ(ラウル・ボヴァ)がいて、何かと優しくしてくれることから、ついつい彼に恋をする。

ところが、クラブで男たちに囲まれて踊り狂う彼を見て、セレーナはフランチェスコが同性愛者であることに気づき、あえなく失恋する。

結局二人は、恋愛では結ばれず、友情で結ばれるのだった。

そんな時、公営住宅のリフォーム建築の公募を知ったセレーナは、絶対合格しなければと、男性になりすまして応募するのだった・・・。

女性が不当に軽視されがちな職業が、いまだにイタリアには存在する。

性の差別とか格差など、これは否定できない事実らしい。

今や、性の多様性が尊重される時代なのだが・・・。

こうした背景を捉えて、リッカルド・ミラーニ監督は、女性の主人公の視点を通して、現代社会の側面を切り取って見せてくれる。

一見、テレビドラマ風のつくりで、軽快なセリフ回しなども飽きさせないし、主人公が感情を爆発させたり、人間味あるキャラクターも作品に格好な味付けとなっている。

イタリアの建築業界は男中心の世界で、妊娠したら解雇されるのは当たり前だとか・・・。

相思相愛の男女としてカップルにはなれなくても、支え合う友情には一考の余地もあっていい。

主人公が、再開発を手がける建築事務所で働くためには、本来の自分を隠し、他の人間に成りすますくらいはやむを得ないことかもしれない。

一般市民を描きつつも、社会問題を扱っていて結構面白く見られるコメディだ。

セレーナ役のパオラ・コルッテレージは本業は歌手だそうで、2011年本作のミラー二監督と結婚、脚本も共同執筆している。

イタリア映画「これが私の人生設計」では、イタリア人がちょっぴり自嘲気味に描かれている気もする。

まあ、それもこれも心のうちでは十分承知の上でこの作品を作り上げたことには、かなり自負の念も強いようだ。

人間、勝ち組から一転、仕事も恋も上手くいかなくなる時、この映画のように、超前向きな人生リノベーション計画があってもいいのかもしれない。

余談になるが、最近ゲイ男性もそうだが同性愛者のドラマが散見されるが、人生模様はいろいろあって結構、他人がとやかく余分な口をはさむ必要はない。

そうした二人の関係について、超フレンドリーでいわゆる「GBF」(ゲイ・ベスト・フレンド)として、最高のスタイルと褒め称える人たちがいることも事実なのである。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はアイルランド・カナダ合作映画「ルーム」を取り上げます。

ホロコースト(ユダヤ人大虐殺)に関わった、ナチス親衛隊長アドルフ・アイヒマンは、15年に及ぶ逃走の果てに、1960年、イスラエル諜報部に身柄を拘束される。

その翌年61年にエルサレムで、世界の注視のもと裁判が開かれる。

この模様はテレビで放映された。

ナチスの犯罪の実相は、世界の人々の知るところとなる。

これは、そのテレビ放映の舞台裏を、イギリスのポール・アンドリュー・ウィリアムズ監督が映画化したものだ。

これまで一度も語られることのなかった、実話に基づいた物語である。

貴重な歴史事実を、テレビ・イベントで追った制作チームの情熱と信念と葛藤の映画だ。

1961年、元ナチス親衛隊帳の将校アドルフ・アイヒマン(バイドタス・マルティナイティス)の裁判が、エルサレムで開廷された。

ナチスがユダヤ人に何をしたのか。

ナチス戦犯を前に、生存者が語る証言は、ホロコーストの実態を伝えるまたとない機会であった。

テレビプロデューサーのミルトン・フルックマン(マーティン・フリーマン)と、ドキュメンタリー監督のレオ・フルヴィッツ(アンソニー・ラパリア)は、この真実を世界に知らせるため「世紀の裁判」を撮影し、その映像を37ヵ国に届けるという一大プロジェクトを計画する。

・・・スタッフそれぞれの思惑と野心、信念が交錯する中で、裁判は始まった。

4ヵ月に渡る裁判の間、撮影された映像はすぐに編集され、各国で放映された。

衝撃的な映像や証言は、世界中の視聴者を驚かせた。

だが、アドルフ・アイヒマンは来る日も来る日も、悔恨どころか顔色ひとつ変えずに、淡々と罪状を否定し続けたのだった。

そんな中、フルヴィッツの苛立ちは頂点に達していた・・・。

当時、無謀とも思われる、史上初のテレビ・イベントの実現のために奔走した、制作スタッフの想いとはどんなものであったか。

強制収容所解放70年間を経たいま、ホロコーストの恐怖とナチス大罪を伝える意味も問われる。

これまで語られることのなかった、熱き男たちのヒューマニズムが胸に迫る。

気骨あるテレビ屋達たちが作り上げた、勇気と誇りにあふれた作品だ。

ナチス残党に脅迫されながら、裁判の放送権を取り付けるプロデューサーのフルックマンは、判事の撮影許可、法廷内には持ち込めないカメラの設置など難題を抱えており、ドキュメンタリー監督のフルヴィッツはユダヤ人でアイヒマンが普通の人間だとすれば、人間だれしもがファシストになる可能性があると考えていた。

「世紀の裁判」は、大げさではなく、淡々と語られるところに緊迫感が漂う。

挿入される実録映像と証人の陳述が、映画後半を盛り上げ、観客は悲惨な証言に固唾を飲んで見入ることになる。

全裸死体の山を、ブルドーザーで処理する映像を見つめるアイヒマンの、身じろぎひとつしない姿が印象的だ。

アイヒマンの顔をずっと追い続けるテレビカメラ、脅迫に屈しないテレビマンの使命躍如たるものがあるが、日本のテレビ局ではこのような「世紀の裁判」をテレビで世界に放映するなどということは、おそらく考えられないことだろう。

アドルフ・アイヒマンは、判決後の1962年絞首刑に処される。

ウィリアムズ監督のイギリス映画「アイヒマン・ショー 歴史を映した男たち」は、世界がホロコーストの何たるかを理解する原点となったことも確かだ。

ホロコーストの闇と恐怖、そしてナチスの大罪を伝えることの意味を問う、力強いヒューマンドラマである。

人は、何故これほど冷酷になりえるのであろうか。

歴史は、繰り返される・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はイタリア映画「これが私の人生設計」を取り上げます。

直木賞作家小池真理子の半自叙伝的作品を、「三月のライオン」(1992年)、「スイートリトルライズ」(2010年)などで知られる矢崎仁司監督が映画化した。

恋愛小説の名手が、多感なヒロインの一人称で綴ったこの小説の世界は、生き生きとした俳優たちの存在感とともに、新しく生まれ変わって見える。

混沌の時代にふさわしい葛藤と歪んだ愛に満ちた物語が、秘密の恋に揺れ動く男女の切ないラブストーリーとなって、耽美な魅力を漂わせる。

激しい、一時期の身を焦がすような記憶の中に、愛という名の革命がある・・・。

1969年、反戦運動、全共闘運動と、日本中が学生運動の熱気に包まれていた。

仙台の女子高校生、野間響子(成海璃子)は、同級生のレイコ(酒井波湖)やジュリー(仁村紗和)とともに、制服廃止闘争委員会を結成し、学園紛争に打ち込んでいた。

両親はそんな響子のことを案じていたが、仕事の都合で東京に引っ越すことになった。

響子は進学校に通っていたため、叔母のもとで暮らし、仙台に留まることにした。

やがて、レイコに連れられて初めて訪れた、クラシック音楽の流れる喫茶店“無伴奏”で、響子は渉(池松壮亮)、祐之介(斎藤工)、エマ(遠藤新菜)の3人と出会う。

その店で、パッヘルベルのカノンをリクエストする渉に、響子は興味を抱く。

響子はあるとき、大学で開かれた集会で負傷し、自分の甘さを痛感して学生運動から距離を置き、逃げ込んだ“無伴奏”で渉たちと再会する。

会うたびに渉に惹かれていく響子は、ときに嫉妬や不安に駆られながらも、彼に熱い想いを注ぐようになる。

そうしていつしか見えない糸が絡み合って、どうにもならない衝動に突き動かされていくのだった・・・。

この時代は劇的なエネルギーに満ちた時代だった。

小池真理子はその時代を回顧しながら、この作品の筆をすすめたとと思われる。

クラシック音楽ばかりを流している、「田園」とか「上高地」とかという名前の名曲喫茶もあった。

一杯のコーヒーで2時間も3時間も粘った。

この作品で再現される、60年代のセットやファッションも懐かしい。

それは青春へのノスタルジーでもあり、現代の若者も共感できる手ごたえを感じさせる。

響子のような女の子はどこの時代にもいる。

登場人物は、やたら革命とか愛とかといった言葉を口にし、生きるか死ぬかの真剣な覚悟でのぞむ。

そうでなければ、これより数年前の全学連の安保闘争デモで、流血の惨事など起きなかったはずだ。

この時代の若者たちに見るクールな焦燥感、笑っていても隠せない寂しさ、コントロールできない感情・・・、でもそれが青春のあかしだった。

各シーンごとに選び抜かれた衣装や美術も、よく見ると凝っている。

ドラマの中、渉が響子にプレゼントしたレコードは、チャイコフスキーの「交響曲第6番悲愴」であった。

この曲が物語の後半を彩り、何やら死のイメージをもたらすものであることがわかってくる。

終盤の展開は劇的だ。

渉の傍らには常に友人の祐之介がいたが、ある日二人の秘密が目撃される・・・。

恋は人を闇へと誘うものらしい。

多感な響子が偶然に出会った渉に強く惹かれ、相手の不可解な態度に翻弄される。

その渉に影のように寄り添う友人の祐之介と恋人エマ・・・。

彼らの共有する秘密の匂いが響子を苛み、不安をはらんで漂う四角形の関係は、終盤で悲劇へと疾走し始める。

・・・誰もいなくなって、たった一人きりになった主人公は、全てが始まった場所“無伴奏”のドアを開けて外に出る。

主人公響子が、本当の大人になろうとする瞬間だ。

それは、自分にとっての革命なのかもしれない。

矢崎仁司監督の映画「無伴奏」は、多感な恋に揺れ動く男と女の姿を繊細に描いたラブストーリーである。

この作品には、原作者も言っているが大それたテーマはない。

時代をセンチメンタルに料理し、自ら味わってみようとした作者の試みだ。

かつての自分がドラマの中に投影されているのを、ちょっぴりはにかみながら・・・。

この映画には、過ぎ去りし青春の日々の、つきせぬ回顧と郷愁がある。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はイギリス映画「アイヒマン・ショー 歴史を映した男たち」を取り上げます。

孤独と友情、そして人間解放を描く笑いと涙の物語だ。

人間、心のままに生きることの何と難しいことか。

でも、大切なものを失い続けるとしたら、そんな人生ほどわびしいものはない。

正しいと信ずる生き方に執着するあまり、自分を失いかけた男が、名前さえも持たない男から幸せを学ぶことが出来るものだろうか。

オランダの新生ディーデリク・エビンゲ監督の初監督作品だ。

人生の素晴らしさと家族の大切さを伝えてくれる、オランダ流の人生のやり方がこのドラマで綴られる。

自分らしく生きるヒントが、自由の国オランダから届いた。

オランダ映画とは、これまた大変珍しい。

オランダの美しい村に暮らすフレッド(トン・カス)は、最愛の妻を亡くし、天使の歌声を持つ息子とは長いこと音信不通となっていた。

フレッドは周囲との付き合いも嫌って、毎週日曜日の礼拝以外は、単調な日々をひっそりと暮らしていた。

そんなフレッドのもとに、ある日、言葉を持たない奇妙な男テオ(ルネ・ファント・ホフ)が迷い込み、フレッドが慈悲の心から、食事を与え、家に泊めてあげたことから、男二人の奇妙な共同生活が始まった。

キリスト教の厳格な教義が支配する村で、村人たちは二人の共同生活を好奇の目で見守っていた。

ところが、村人との間に起きた衝突がきっかけで、ルールに縛られていた、フレッドの単調で振り子のような生活がざわめき始める。

そして、そのことと呼応するように、フレッドとテオは親子のような絆で結ばれていく・・・。

このドラマに登場する男性は、正反対の性格を持つ二人だ。

そんな二人が不思議な縁で結ばれていく。

じわじわと、どこか可笑しみが深まる光景の連続に、ストーリーテリングの妙が感じられる。

そして、フレッドのおのれの人生に対する“こだわり”がゆっくりと解かれていく。

孤独とは孤毒ではない。

人はひとりで生まれてきて、ひとりで死んでいく。

そう、きっと一人で・・・。

生きている時ぐらい誰かと居てもいい。

人は、孤独そのものを辛いと感じる時がある。

冒頭のフレッドのわびしい生活は孤独に映るが、そんな孤独を恐れる必要はない。

孤独というものを、しばしば否定的にとらえることがあるけれど、孤独の時間を持つまで、ひとり時間という、初めて、自分が自分と向き合うことができる時間のあることを、教えてくれる。

現実の社会に横たわる、様々なしがらみの中で、ともすれば自分を見失っている自分に気づくことがある。

定刻に起き、定刻通りに食事を済ませる。

規則正しいといえばそれまでだが、実に味気ない生活だ。

肉体的に生きていても、心は死んだ状態になっている。

妻に交通事故で先立たれ、息子に家出されたフレッドの人生の時間は、そこで止まってしまっている。

人には、自分たちを取り巻いている‘しがらみ’を手放して、‘ひとり’になり、自分と向き合う時間が必要なのではないか。

孤独の力とは、ひとりになり、しがらみを手放すことで、本当に大切なものが見えてくるということだ。

孤独というものを、決して否定的にとらえることはない。

孤独とは、そんなにさみしいものではない。

ディーデリク・エビンゲ監督のオランダ映画「孤独のススメ」は、自己の開放を描いた、一種の清涼剤のような小品だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回は日本映画「無伴奏」を取り上げます。

徳田秋聲、泉鏡花とくれば、室生犀星を含めて、近代文学を代表する金沢の御三家だ。

詩人で小説家の室生犀星の晩年の同名作品を、石井岳龍監督が映画化した。

金魚から人間の姿に変貌した美少女と、老作家の禁断の恋を描いている。

作品は、原作者自身を投影しているといわれる。

変幻自在の金魚の姿を持つ少女・赤子との、無邪気でエロティックな触れ合いを描いた文芸ドラマが、奇妙奇天烈な幻想世界を作り出し、不思議な味わいをかもし出している。

耽美な妄想だとわかりながら、遊び心いっぱいの艶笑喜劇ともとれる。

1950年代末頃だろうか。

町の風景には懐かしい昭和の香りがある。

場末の映画館には、総天然色シネマスコープのポスターが貼られている。

和服姿の老作家(大杉漣)は、池のある庭を見下ろす書斎で文机に向かって原稿を書いている。

そんな彼を「おじさま」と呼び、自分を「あたい」という赤子(二階堂ふみ)との触れ合いあいが、老作家の心の安らぎであった。

赤子は池の金魚の化身で、無邪気に老作家をからかい、艶っぽさを漂わせている。

赤子は赤い服をひらひらとさせ、愛くるしい姿態で作家に甘え、作家もゲームにでも興じるように彼女に応える。

ある日、作家の講演する会場で、赤子は、ゆり子(真木よう子)という不思議な女性と知り合う。

いつも白い和服のゆり子は、かつて作家と何やら因縁があったが、実はこの世の人ではなかった。

一方、作家は町で新しい愛人と密会、それを知った赤子は嫉妬して作家に子供を産みたいと訴える。

奇妙な三角関係が生じる。

さらに、老作家と親交の深かった芥川龍之介(高良健吾)、赤子の秘密を知る金魚売り(永瀬正敏)らも登場し、赤子は老作家を喜ばせるために、天真爛漫な踊りを披露したりする。

そして老作家、赤子、そしてゆり子の三人の行方を密かに見守る中、一筋縄ではいかないある事件が起きて・・・。

原作は、室生犀星晩年の70歳の時に発表された作品で、ここに登場する赤子(金魚)について、作者は「娼婦でもある、心理学者でもある金魚」と言っている。

二階堂ふみは犀星のファンだそうで、この小説を読み込んでいて憧れの役だったそうだ。

もともと谷崎潤一郎や泉鏡花を好きな文学少女で、17歳の時にある編集者から「蜜のあわれ」(小説の題は「蜜のあはれ」)の存在を知った。

映画の方は、まあいかにも彼女のはまり役という感じだが、金魚が主人公という映画も珍しい。

新感覚のラブロマンス「ジャニダールの花」など、多様な作品を生み出している石井監督は、ロケの舞台に犀星の故郷である石川県を選んだ。

風情のある木造家屋や緑に囲まれた、古きよき文学的な日本の景色が魅力的だ。

小説の方は、全文が会話体(!)で構成された稀有な作品で、言葉遊びでもしているかのような感覚にとらわれる。

「おじさま、あたいを恋人にして頂戴。短い人生なんだから、愉しいことでいっぱいにするべきよ」

「僕もとうとう、金魚と寝ることになったか」

・・・時として主役二人のヒステリックなやりとり、赤子の抑揚のないセリフ回し、とぼけた効果音、やたらと多い長回しの映像は気になる。

小悪魔的な二階堂ふみのコケットリーは少々コミカル過剰のきらいもあるが、ファニーで可笑しくもあり、自分自身がこの役柄を楽しんでいるみたいだ。

この種の作品は、おバカに徹して、ことさらに深読みすることはあるまいと、そんな感じでどうか。

下種に言えば老いらくの恋というか、室生犀星役の大杉漣もベテランの安定した演技で、老いた作家の滑稽と哀しみを上手く表現している。

高良健吾が芥川龍之介にそっくりだった。

老作家の最後の生と性への欲求を描き出しながら、じめじめとした湿り気もなく、ゆったりとした時間がドラマの中を流れていく。

障子、廊下、格子戸、庭、和室・・・、映像にレトロな昭和の風情が郷愁を誘う。

石井岳龍監督の「蜜のあわれ」は、ファンタジックな珍しいタッチの作品だ。

冒頭で遊び心一杯の艶笑劇といったが、他方笑いの中にも何やら老残、死の気配も漂い、作品鑑賞も心地よい気分とはいかない部分も否定できない。

室生犀星は、「蜜のあわれ」を発表した3年後の昭和37年死去した。

肺がんだった。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はオランダ映画「孤独のススメ」を取り上げます。

極寒の土地に放置され、過酷なサバイバルの果てに待っていたものは何であったか。

アカデミー賞主演男優賞を受賞した、レオナルド・ディカプリオ渾身の一作である。

メキシコ出身のアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督は、本物のフロンティアの再現に強くこだわり、氷点下20度という極寒の地でロケを敢行した。

映像はクリアで美しい。

人工的な照明を一切使わず、自然光のみの撮影で、今までにないスケールで映し出している。

音楽は日本の坂本龍一が担当し、主演・監督・音楽三人の異色のコラボレーションによる映画体験も興味深い。

話題性も満点に近いドラマが、重厚で壮大な愛憎物語のかたちをとって、未開の荒野を舞台に展開する。

1820年代、アメリカ西部の未開拓地・・・。

ヘンリー隊長(ドーナル・グリーソン)の率いる毛皮ハンターの集団は、ミズリー川沿いを進んでいた。

先住民族の女性との間に生まれた、息子ホーク(フォレスト・グッドラック)を連れたヒュー・グラス(レオナルド・ディカプリオ)も現地のガイド役を務めていた。

陸路を進むうち、グラスがハイイログマに襲われ、瀕死の重傷を負った。

グラスは、即席の担架に乗せられて丁重に運ばれるが、山越えは不可能とみると、隊長は余命わずかに見えるグラスを残して北へ進むことを決断する。

ホークとグラスを慕うジム・ブリジャー(ウィル・ポーター)、金に釣られて居残りを志願したフィッツジェラルド(トム・ハーディ)の3人にグラスの身を預け、臨終をみとるように命じた、

しかし隊長の予想に反して、グラスは粘り強く、生の世界にとどまり続けた。

早く砦に戻りたいフィッツジェラルドは、自らの手でグラスをあの世に送ろうとするが、それをホークが目撃する。

ブリジャーに知らせようとして大声を上げたことから、フィッツジェラルドに殺されてしまう。

その光景を、身動きすることも声を上げることも出来ずに、父親グラスはただ地面に横たわって見つめているほかなかった。

一方、ホークの死体を隠したフィッツジェラルドは、先住民のアリカラ族が襲ってくると偽って、ブリジャーを急き立て、グラスを置き去りにして行ってしまう。

たった一人残されたグラスだったが、最愛の息子を失った悲しみと絶望、フィッツジェラルドに対する怒りと悲しみを原動力に、奇跡的に死の淵から蘇える。

しかしそこから、想像を絶する苦難がまた始まるのだった・・・。

ディカプリオは心身ともに深い傷を負い、愛する者への想いと執念を、躍動する肉体でぎりぎりなまでに表現し、凄まじい存在感を見せている。

鬼気迫る、演技だ。

セリフは少なくても、沈黙で男の情念をにじませ、さすがにアカデミー賞主演男優賞をもぎ取るほどのエネルギーに納得だが、聞こえてくるのは荒々しい苦痛の溜息ばかりで、ここは観ているほうが辛いところだ。

ディカプリオは初ノミネートから22年、5度目にして悲願のオスカーに彼の青い瞳は潤んだ。

まあ、熊に噛みつかれ、ひっかかれ、投げ飛ばされ、断崖から落ちたらとてもではないが命はないはずだが、このディカプリオは不死身だ。

険しい森、凍てつく雪原に展開するスペクタクルは、ダイナミックで息をのむシーンの連続だ。

映画の撮影は、カットを割らずに長回しが続く。

しかし物語の筋立てといい、力演のディカプリオといい、どうも固い一本調子なところは観ていて疲れる。

ドラマの中で起きる出来事は細かく描写されているのだが、グラスをはじめとする登場人物たちの何者たるか、「人間」が描き切れていない気がする。

人間描写が手薄である。

アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督のアメリカ映画「レヴェナント 蘇えりし者」は、息子を想う男の執念の復讐、極限状況下のサバイバルドラマとしては、臨場感あふれる壮大な映像に一応見応えはある。

主人公と魂の旅をともにするだけの、強烈な映像体験と娯楽性は、この作品にはある。

死の淵から生還した男ヒュー・グラスは、ずっと語り継がれてきた実在した伝説の人物だそうだ。

この作品、主演男優賞とともに監督賞、撮影賞とアカデミー賞三部門受賞に輝いた。

またイニャリトウ監督は、昨年の「バードマンあるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」に続いて2年連続の監督賞受賞となった。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回は日本映画「蜜のあわれ」をとりあげます。

グアテマラの映画を観るのは初めてだ。

中南米グアテマラの高地で、昔ながらの伝統と慣習を守って、農業で細々と暮らすマヤ人一家のドラマである。

ベルリン国際映画祭で、銀熊賞に輝いた。

脚本を手がけたハイロ・ブスタマンテ監督の初長編作で、映画は、近代化が進む一方で格差が広がり、差別はそのままの現実を伝える。

リアルな物語を、力強い映像とともに、17歳の少女の眼差しで紡いでいく。

一見ドキュメンタリーとも思わせるが、実に感動的な作品だ。

17歳になる先住民のマリア(マリア・メルセデス・コロイ)は、火山の麓で母フアナ(マリア・テロン)、父マヌエル(マヌエル・アントゥン)とともに質素に暮らしていた。

両親はマリアを、地主でコーヒー農園で主任をしている男の後妻にと考えていたが、マリアは同世代の青年ペペ(マービン・コロイ)に思いを寄せていた。

ペペはアメリカに憧れていて、マリアは一緒に行きたがったが、ペペの条件はマリアが自分の女になることだった。

マリアは決心してペペに身体を捧げる。

ところが、マリアは妊娠し、ぺぺはそのマリアを残したまま黙って一人でアメリカへ旅立ってしまったのだ・・・。

映画の冒頭では、伝統的な衣装を身にまとうヒロインの顔が映し出される。

母親が彼女の身支度を手伝っている。

祝い事なのだろうが、笑顔はなく、マリアは目を伏せ、口を堅く結び、こぼれ落ちる何かを抑えるかのような表情に、彼女が直面する理不尽な現実が浮き彫りにされる。

マリアは新たに生まれてくる生命力に懸けたいが、そこには悲劇が待っている。

経済的な安定を求める両親、社会的に弱い立場、スペイン語を解せない言葉の壁・・・、どれもこれも心に重くのしかかる。

先進国で言われるような性の平等など、この地ではありえないのだ。

家族の営む農地は荒れた借地だし、一家は貧しい生活を余儀なくされている。

舞台は、古代マヤ文明が栄えたグアテマラの高地である。

マヤの先住民は僻地の厳しい環境にあって、いまだに迷信や土着の信仰に頼る生活をしている。

男から置き去りにされたマリアの姿は、格差社会で見捨てられて暮らす、先住民族の苛酷な運命を背負っているのだ。

内戦や相次ぐ災害などで、グアテマラという国は不安定だ。

しかしここでは、娘を想う母、母となる娘、二人の複雑な想いは普遍的な母子愛として微かな光芒を放つ。

生まれてくる子供の行方はどうなるのか。

1977年グアテマラ生まれの新人監督ハイロ・ブスタマンテの、正確にはグアテマラ・フランス合作映画「火の山のマリア」は、演技未経験の現地の少女を起用して撮影された。

注目すべき少女の映像は、全編ほとんど無表情で、その瞳の奥に、先住民族の長年の悲しみと忍従と女の強さが秘められているようだ。

それは、言葉では表現できない崇高な面影に見えた。

マリアが、自分の子供の生死を見極めようとする執念には鬼気迫るものがあり、母親は母性愛の激しさを宿し、マリア・メルセデス・コロイとマリア・テロンの演技ともども力強い。

ブスタマンテ監督は問いかける。

感情は理性に勝るというが、何故人間はこんなにも愚かなのであろうか。

いつかは消えゆく先住民族の悲しみを思うと、余韻が後を引いて、かなり長いエンドロールの最後まで席を立つことができなかった。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はアメリカ映画「レヴェナント 蘇えりし者」を取り上げます。