日本では、78年に劇場公開されて以来となる。

長いこと、スクリーンで見ることが待たれていた作品だ。

孤高のフランスの映画作家ロベール・ブレッソン(1901-99)が、ドストエフスキーの短編を原作に、舞台を70年代のパリに置き換え、セーヌ川を背景にたった四日間の大人の恋を描いている。

この映画は、本国フランスでさえ、上映されることが稀であった。

今回、35mmニュープリント版で甦った幻の逸品といわれる。

ささやかな作品だが、夜のセーヌの詩情が伝わってくる、ちょっと変わった魅力の映画である。

川面に映る眩い光、静かな夜のセーヌ・・・。

画家のジャック(ギョ-ム・デ・フォレ)は、ある晩セーヌ河畔ポンヌフで、思いつめた表情をしている美しい女性マルト(イザベル・ヴェンガルテン)と出会った。

翌日の夜、二人はお互いの素性を語り合う。

ジャックは孤独な青年で、素敵な女性との出会いを妄想しては、それをテープレコーダーに吹き込んでいた。

一方のマルトはといえば、彼女には恋した男がいたが、「今は結婚できる身分ではないから、一年後に会おう」と去られていた。

今が、ちょうどその一年後だった。

ジャックはそんなマルトに熱い気持ちを抱きながら、マルトが男と出会えるように献身する。

だが、三夜目になっても男は現れず、マルトの心もジャックに惹かれはじめていた。

そして、運命の第四夜が・・・。

この作品は一篇の詩のようである。

19世紀のペテルブルグを舞台にした物語を、ブレッソン監督は舞台をパリに移し、セーヌ河畔とポンヌフを背景に、若き二人の男女を見つめていく。

ジャックもマルトも、それまで演技経験の全くなかった二人が演じている。

映画初出演の、彼らの放つみずみずしさがいい。

70年代の美しいパリの街で、いまなお新鮮なマルトのモダンな装いと、漆黒のセーヌの川面を行き交う観光船の眩い美しさと、詩情に満ちた空気が吹き抜けていく。

どこか懐かしいような、心に沁みとおるような想いのする、詩のような作品である。

夜のパリで、ジャックとマルトが手を触れ合うショット、部屋に出入りする足、ジャックとマルトの足のポーズにも、感情の入り込むすきのない、監督の眼差しがある。

登場人物の影や歩く音、人々の行き来する雑踏、夜のセーヌのきらめき、光きらめく観光船、船上から聞こえる音楽、鏡の前に立つマルトの裸身、第四夜の終わり近く夜空の月を見上げるジャック、テープレコーダーに録音される現実音(たとえば鳩の鳴き声)・・・、視覚的、聴覚的な細やかな演出には、他の映画作品とはかけ離れた特異な芸術性すら感じられる。

物語は、一見変哲もないように見えていても、そこはかとない奥行きを感じさせる。

映画のラスト、エンドクレジットのないのもいいものだ。

フランス・イタリア合作映画、ロベール・ブレッソン監督の「白 夜」は、若者の孤独と絶望を掬い上げながら、心を通わせる、恋と愛にうつろう四夜の物語である。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

どんな困難にも屈しない。

国境も血縁も越えた、強く新しい愛のかたちがある。

弱いものへの風当たりが、強い現代社会への反発から始まり、家族の在り方を問いながら、若いカップルとひとりの子供の姿を丁寧に描いていく。

若き名匠と呼ばれるセドリック・カーン監督が描く人間ドラマである。

希望を捨てない。

明日をあきらめない。

未来はきっと開かれる。

ドキュメンタリー映画を想わせる、臨場感のある心地よい作品だ。

ヤン(ギョーム・カネ)は、シェフを目指す35歳だ。

採用面接を受けにいったレストランで、ナディア(レイラ・ベクティ)と出会った。

二人はすぐさま恋に落ち、一夜を共にする。

翌朝ナディは、自分がシングルマザーだと打ち明ける。

彼女には、9歳になる息子のスリマン(スリマン・ケタビ)がいた。

ヤンはスリマンとすぐに打ち解け、、友達のように仲良くなる。

ある日、3人で出かけた湖畔でヤンは廃屋を見つけ、それが素敵なレストランになると直観がひらめく。

二人の手持ち金は少なかったが、なんとかその物件を抑えようと、金融業者などに掛け合うが世間はそう甘くはない。

そんなときに、ヤンに協力的だったナディアが、突然ヤンとスリマンを残してカナダへと飛び立ってしまったのだ・・・。

ヤンとナディア、そしてスリマンの3人が過ごす、湖畔の情景がいい。

しかしその幸福感は、一気に母に置き去りにされてしまった、少年スリマンの孤独と悲しさに変わる。

スリマンは、血のつながりこそない新たな父親ヤンを得て、世界を相手に格闘する彼の酷薄な物語は、ゆっくりとときに性急に紡がれていく。

それにしても、ナディはいかに生活が苦しかったとしても、何故突然遠いカナダまで脱出しなければならなかったのか。

そうではないか。

耐えることも、ひとつの人生だとすれば・・・。

この映画では、頭金がないのにヤンが開業資金を借入金で支払い、毎月の返済額を確実に用意できず、多重債務状態に陥る。

いつの時代にも、どこの社会でも、お金は暮らしていくうえでの大きなテーマで、フランスでは、多重債務については社会福祉政策の一環として行政が行っているのだそうだ。

だから、日本のように高利のサラ金は存在せず、各県に設置されている多重債務委員会が、債務者の救済にあたっているという。

現代社会がどこでも抱える貧困の問題を提起しながら、セドリック・カーン監督の作品は、思うように生きることの難しい今を、現代のパリの現実を見据えている。

ナディアの息子スリマンを演じるスリマン・ケタビは、映画初出演とは思えないが、天才子役として生き生とした存在感を見せている。

人間の心はいつだって優しさに満ちており、悲しみの涙がうっとりするような笑顔に変わる。

このフランス映画「よりよき人生」は、その一瞬の輝きが感動的だ。

上映館は少ないが、小品ながら爽快感のある人間賛歌である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

安直な、お涙ちょうだいのメロドラマではない。

もっと次元の異なる世界での、再生と希望のドラマである。

グレイグ・デヴィッドソンの原作から、賭け格闘技試合にのめりこむボクサーの物語と、シャチに足を噛みちぎられる調教師の話を下敷きにして、ジャック・オディアール監督が映画化した。

生活境遇も異なる、対照的な二人の登場人物が出会い、通常のラブストーリーの概念を超えた、男女の‘絆’の芽生えを描出している。

南仏の眩い陽光きらめく中で、新たなる生きる力を得て、未来への一歩を踏み出すヒロイン・・・。

観る者の胸に迫る、愛と再生のフランス映画である。

南仏アンティーブの、観光名所マリンランドのシャチ調教師ステファニー(マリオン・コティヤール)を突然襲った事故は、彼女の人生を一変させた。

ステファニーは、満場の拍手を浴びながら、シャチの華麗なショーを指揮している最中に、ステージが崩壊し、両脚を失うという大怪我を負ってしまったのだ。

失意のどん底に沈んだステファニーの心を開かせたのは、彼女自身にとっても意外な人物だった。

5歳の少年のシングルファザーのアリ(マティアス・スーナーツ)である。

アリはナイトクラブの用心棒で、今は夜警の仕事をしていた。

彼は、他の人々のように同情心でステファニーに接するのではなく、両脚のないことを知りながら、あえて彼女を海の中へ導いていく。

やがてステファニーは、どこか謎めいていて獣のように荒々しく、野性的なアリとの触れ合いを重ねるうち、いつしか生きる希望を取り戻し、輝かしい未来へと歩き出している自分に気づくのだった・・・。

「エディット・ピアフ~愛の讃歌~」で、フランス人としては49年ぶりに、史上2度目のアカデミー賞主演女優賞を受賞したマリオン・コティヤールが、両脚を失くした女性という難役に挑んだ。

絶望の海に沈んだステファニーが出会う、アリに扮する新星マティアス・スーナーツの、いかにも男性的で野性的な魅力が全編にほとばしる。

強烈な南仏の陽射しを取り込んで、希望の光のありかを探し求める人間像を描くドラマに、オディアール監督はそれにふさわしい映像美を用意した。

そして、とくにヒロインのステファニーは知的で強い肉体の双方を持っていて、その女性的な面と男性的な面を持ち合わせている、マリオン・コティヤールのキャスティングにはぴったりだ。

過酷なハンディキャップを抱えながら、ドラマティックな感情の起伏を自然体で表現して見せる、彼女の演技力は特筆ものだ。

人はどうしてひとりではなく、誰かと一緒に生きたいと願うのだろうか。

オディアール監督の視点には、そうした根源的なテーマの追及がある。

膝から下が失われたステファニーの両脚が映るシーンは、CGを駆使して映像化されたが、デジタル技術など忘れさせるほど完璧に近い。

フランスのオスカー女優マリオン・コティヤールと、「預言者」の名匠ジャック・オディアール監督がタッグを組んだ、この作品「君と歩く世界」は、見慣れているハリウッド映画よりずっと、人間や人生の機微をきめ細やかに描き出した映画だ。

美しく、力強いエネルギーがほとばしっている。

作品が輝いているではないか。

フランス映画も、一時期の低迷を脱したか。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

* * * * * 追 記 * * * * *

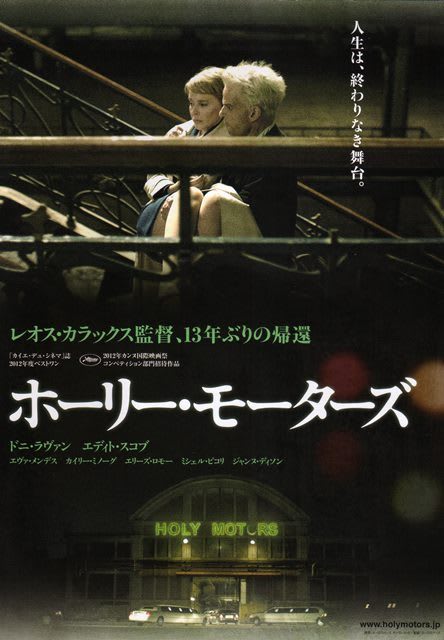

「ホーリー・モータース」、これも上質のフランス映画ではある。

「ポーラX」(1999年)以来長く沈黙していたレオス・カラックス監督は、夢と現実の交錯する、映像美豊かでミステリアスな物語を創り上げた。

怪物になりすました主人公が、マンホールから出てきて花を食いちぎる場面からして、異色の映像だ。

確かに、人生というのは終わりのない舞台だ。

ひとつの人生から、もうひとつの人生へ、旅を続けるオスカー(ドニ・ラヴァン)は、ある時は銀行家、またある時は殺人者、物乞いの女、怪物、そして父親へと姿を変えていく。

オスカーは、それぞれの役になりきり、自分から演じていることを楽しんでいるかのようだ。

彼は、ブロンドの運転手セリーヌ(エディット・スコブ)を唯一の供にして、メイク道具を満載した、舞台裏のような白いリムジンで、パリの街中を移動するのだ。

様々な人間に変装するオスカーの一日を、女たちや亡霊たちを探し求めて追うことになる。

年齢も立場も違う11の人格には、喜びや欲望、苦悩そして後悔が込められている。

オスカーは、生きてゆくことの美しさへの渇望に突き動かされ、誰かの人生を演じ続ける。

白いリムジンに乗ったオスカーは、架空の時間を生きるもうひとつの生きものかもしれない。

すべては、夢のヴィジョンである。

夢は結構だが、それはしばしば痛烈な社会風刺ともなる。

本作を、完璧に理解しようとするのは難しいかも・・・。

ちょっと変わっていて面白い、フランス映画らしい作品だ。(★★★☆☆) もう1本は、三池崇史監督の邦画「藁(わら)の楯」である。

もう1本は、三池崇史監督の邦画「藁(わら)の楯」である。

木内一裕の同名の小説が原作だ。

スピード、アクション、サスペンスにスケールと、こと欠かないあたり、ハリウッドのミニ版を思わせる。

日本中を巻き込む大騒動をめぐって、警察組織、マスメディア、ネット社会の裏と表の顔を克明に描く。

「この男を殺してくれ。10億円の謝礼をする」という、見開き全面広告が全国紙に掲載された。

それは、犯人に孫娘を殺された財界の大物(山崎努)が、日本国民に向けて放った復讐の大号令だった。

その日から、全国民の好奇心と欲望と殺意はその一人の犯人へ集中し、身の危険を感じた犯人は潜伏先の福岡で自首、東京の警視庁に移送されることになったから大変だ。

連続殺人犯(藤原竜也)の、日本を縦断しての移送手段の前に立ちふさがる群衆は、誰もが犯人を狙っている。

そんな犯人を守らねばならない、警視庁から選抜されたSP(大沢たかお、松嶋菜々子)ら5人の移送チームの、極限状態での闘いがサスペンスフルに描かれる。

彼らは正義とは何かを自問しつつ、命がけで犯人の「楯」になる。

ドラマの展開は奇抜と驚愕の連続だが、アメリカ映画の真似をしているみたいで頂けない。

こちらは26日公開予定で、今回はわけあって試写会で観た。

あれっと思うような、ありえないフィクションだが、スリルは満点だ。

ストーリーなどもわかりやすく、面白くないこともないが、何だか大げさなな漫画を見ているようで、個人的にはこういう作品はどうも・・・。

5月の連休に向けて、いかにも一発狙った、興業向きの映画といった感じが見え見えだ。(★★☆☆☆)

生きることは、喪失を乗り越えていくことだ。

そのことを、美しく咲きほこる桜をモチーフに、この物語は伝えようとしている。

人は生まれ変わって、帰ってくるものだろうか。

生まれ変わりというものが、本当にあるだろうか。

亡くなった娘に会いたい。

そんな一途な母の願いを託して、新鋭栗村実監督は、新津きよみの小説「ふたたびの加奈子」を、 母親の成長の物語ともとらえて映画化した。

しかし、命の循環という深遠で普遍的なテーマは、この作品にはかなり重過ぎたようだ。

桜の季節、ある日容子(広末涼子)と信樹(稲垣吾郎)の夫婦は、小学校入学を前にした娘加奈子を交通事故で失う。

不慮の事故に、容子は自分を責め、自殺を図るが、あやうく命をとりとめる。

しかしその日から容子は、生きているはずのない加奈子のために、食事を作り、話しかける。

信樹はそんな妻を不憫に思い、現実に戻そうとするが、容子は苛立ちを募らせるばかりだ。

そんな中、容子は女子高校生正美(福田麻由子)と出会う。

正美は妊娠しており、彼女はシングルマザーとして子供を生むことを決意していた。

そんな正美を見て、容子は、加奈子が生まれ変わって帰ってくることを直感する。

この、容子の一途な思いが起こした行動は、やがて、衝撃の事実とともに、思いがけない出会いへと導かれていくのだが・・・。

このドラマでの容子の心理状態は普通ではないが、広末涼子は難しい役どころに苦心している。

それは、悲しみにくれながら、現実を受け入れられない自分自身への苛立ちだが、同じことは夫役の稲垣吾郎にも言える。

自然体の演技は悪くないのだが、存在感の薄いのはどうしてか。

また、シングルマザーとして現れた、高校生の正美が生む子供の父親はどんな存在なのか、本編と関係ないと言えばそれまでだが、影さえも感じられない。

はかなく散る桜の花のイメージは詩的で、死生観を象徴的に描くのに役立っているが、繊細な心象風景を映しながら、カメラは俯瞰を多用しすぎてはいないか。

ドラマを母親の成長記とみることもできるが、自分たちの運命を、あるがままに受け入れる側の物語ととらえることもできる。

それにしても、全体にどうも印象度が弱く、もう一歩踏み込んだ演出はできなかったのかと、物足りなさを感じる。

映画「桜、ふたたびの加奈子」で、栗村実監督の目指した、先の読めないサスペンスフルな構成と詩的でヴィジュアルな表現は、この種のドラマとしては上っ調子で、いかにも頼りなく弱弱しい。

若い女性には、案外受ける作品かも知れないが・・・。。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

* * * * * 追 記 * * * * *

もう1本、この作品はがらりと変わって、パオロ&ヴィットリオ・ダヴィアーニ監督のイタリア映画「塀の中のジュリアス・シーザー」だ。

ちょっと変わっていて、面白い作品だ。

実際に、ローマ郊外のレビッビア刑務所の重罪犯である、本物の囚人たちがシェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」を演じたドラマだ。

ブルータス(サルヴァトーレ・ストリアーノ)、シーザー(ジョヴァンニ・アルクーリ 、キャシアス(コジモ・レーガ)らが登場し、役を同化し、囚人たちの玄人はだしの演技が、これがなかなかの見ものなのだ。

俳優選出のオーディションから始まって、選ばれたキャストたちは、刑務所の各人の監房、廊下や遊技場で一生懸命セリフを繰り返し、一般観客を迎えてのお披露目の日を迎える。

そして、舞台上で演じられる「ジュリアス・シーザー」の終焉に近いクライマックス第5幕第5場・・・。

群像劇もいよいよ終演となって、舞台上に全キャストが集まって挨拶をすると、観客はスタンディング・オベイションで大きな拍手がわく。

映画のカメラが刑務所内に入り、その中で撮影された演劇実習が、日本で公開されるのも初めてではないか。(★★★☆☆)

桜の花が強風に舞っている。

慌ただしく、季節は春たけなわである。

そして、時はまた足早に過ぎてゆこうとしている。

映画は、無実を叫び続ける死刑囚の半世紀を綴る。

この映画に描かれる事件をニュースで知ったのも、半世紀前のことである。

自由を奪われ、ずっとずっと、無実を訴え続けている死刑囚、奥西勝はいま86歳・・・。

ひとりの人間の苦悩を、齋藤潤一監督は圧倒的なリアリティで描いた。

ドキュメンタリータッチのこの作品が、鋭く問いかけるものは何か。

作品を観て、まことに、暗然たる想いにかられる。

1961年(昭和36年)、東京オリンピックを間近に控え、日本は高度経済成長に沸いていた。

三重県名張市のはずれ、名張川沿いの静かな山間に、葛尾という18戸の小村がある。

その村の毎年恒例の懇親会で、ぶどう酒を口にした女たち15人が倒れ、そのうち5人が死亡するという、「名張毒ぶどう酒事件」が起こったのだった。

この村で生まれ育ち、農業をしながら妻と15歳の息子、5歳の娘ととともに、奥西勝は慎ましいながらも幸せに暮らしていた。

この年、35歳の奥西が重要参考人として連行され、事件から6日後に逮捕された。

彼は、自分の三角関係を清算するため、妻と愛人の両方を毒殺することを計画し、ぶどう酒に農薬を入れたことを自白したが、その後それは警察からのいわれなき強要だったと、一転無罪を主張し始めたのだった・・・。

この事件は物的証拠もほとんどなく、奥西勝の自白と関係者の証言だけが、逮捕の決め手となった。

しかも、その証言たるや二転三転と変わり、信ずるに足るものとは言えなかった。

一審では無罪となったが、その5年後高裁はこれを破棄、逆転死刑の有罪判決が下された。

無罪から極刑への逆転判決など、戦後初めてのことで、1972年(昭和47年)最高裁で死刑が確定した。

事件から51年、再審請求と棄却を幾たびも繰り返し、死刑囚奥西(仲代達矢)は、その間二桁を超える囚人が死刑台に行くのを見送った。

いつ自分に訪れるかわからない、処刑に怯えながら、半世紀を超えて獄中から無実を叫び続けている。

この映画の半分はドキュメンタリーで、半分はドラマで成り立っていて、緻密な取材と構成が万遍なく行き届いており、インタビュー自体も映像とあいまって、観る者の心を揺り動かさずにはおかない。

そしてそれらは、全く違和感もなく、ひとりの人間の痛烈な恐怖や孤独の人生を綴って、胸が痛くなるほどだ。

事件発生当初から、蓄積した圧倒的な証言、記録に再検証を重ね、通常はカメラが入ることが許されない独房での、死刑囚の姿を描き出した。

主演の仲代達矢は、いつものことながら存在感もあり、安定した抑制のきいた演技で好感が持てる。

彼はこの作品に対して、奥西死刑囚に無実の心証が強かったので、この役を引き受けたと言っている。

この作品が伝えようとする鋭い問いかけは、決して看過することのできないものだ。

出演はほかに、樹木希林、天野鎮雄、山本太郎、寺島しのぶ(語り)らで、そくそくと身に迫る作品だ。

・・・人間が、人間を裁くのである。

神ならぬ人間が・・・。

これは、冤罪ではないのだろうか。

まさかと思いたいが、司法は、ひとりの死刑囚の獄中死を望んでいるのだろうか。

作品を観ていると、そんな感じさえ伝わってくるのだ。

怖ろしくさえある。

真実は、どこにあるのだろうか。

そして、司法は何を狙っているのだろうか。

日本の司法は、誰のためにあるのだろうか。

齋藤潤一監督の「約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯」は、映画とジャーナリズムが、日本の司法に根底から突き付ける‘異議申立’だ。

文字通り、社会派の野心作である。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)